文物保護學視角下的文物信息學

龔德才 徐津津

提要:文物信息是文物運動的狀態(tài)及其改變方式。文物信息以文物為原初載體,是文物價值的主要來源和文物狀態(tài)的反映。本文以文物保護學的視角,結(jié)合信息科學的理論和方法,從文物信息的定義、文物信息的變化與度量、文物信息的分類、文物信息系統(tǒng)、文物信息的價值五個方面對文物信息進行探索,以期對文物信息的獲取和認知以及文物保護學的學科建設等方面有所意義,更好地指導文物保護的研究和工作。

關(guān)鍵詞:文物;文物信息;文物信息系統(tǒng);文物信息過程

在歷史發(fā)展的過程中,人類通過勞動和智慧創(chuàng)造出許多寶貴的具有歷史、藝術(shù)、科學價值的東西,這些有價值的東西遺留下來便成了文物。文物并不單純是一件件烙刻下祖先印記的“死物”。文物本身可能存在許多未解之謎,但是文物是“會說話的”,文物所攜帶的信息便是它傳達給我們的話語,需要仔細“聆聽”,使得謎團的不確定性減少甚至消失。文物信息的原初載體是文物,以文物保護學的視角解讀,文物信息是文物狀態(tài)的反映,其重要性不言而喻。通過信息科學的理論和方法對文物信息學進行探究,能夠系統(tǒng)梳理文物信息的支脈,指導現(xiàn)實的研究工作。

一、文物信息的定義

在文物的保護研究中經(jīng)常提到“文物信息”一詞,但是何為文物信息?目前還缺乏明確的研究與定義。

文物信息是一個復合概念。1948年美國貝爾電話研究所的數(shù)學家香農(nóng)(C.E.Shannon)發(fā)表了一篇被公認為信息論誕生的標志的論文《通訊的數(shù)學理論》。在此,他提出了信息的抽象定義,“信息是用來消除隨機不確定性的東西”。文物信息使我們得到關(guān)于文物的知識,使文物可能的狀態(tài)減少,因而可以認為,文物信息即文物狀態(tài)不確定的消除。從哲學定義的角度看來,我國的鐘義信教授認為“信息是事物運動的狀態(tài)及其改變方式”。文物信息即為文物運動的狀態(tài)及其改變方式。文物信息的原初載體是文物,它是文物的一種屬性。

文物信息的屬性與信息的屬性一脈相承,但是有幾點值得注意。主要是文物信息的時空性、客觀性、依附性、價值性。文物的狀態(tài)與時間是一一對應的,因此文物信息的產(chǎn)生、使用、傳播均有時空性,文物保護的原真性與文物信息的時空性息息相關(guān),在研究時應從時空角度加以理解;文物信息是文物狀態(tài)變化的客觀反映,不以人們意志為轉(zhuǎn)移,同時其一旦形成,本身也具有客觀存在性;文物信息與載體不可分割,文物信息的產(chǎn)生、轉(zhuǎn)錄、復制均需要載體,這體現(xiàn)了文物信息的依附性。從主觀上來看,文物信息是有價值的,信息的價值也構(gòu)成了文物的價值性。對于文物信息屬性的認識有助于對文物信息的深入研究。

文物信息學以文物信息為主要研究對象,運用信息科學的理論與方法,主要研究文物信息的運動規(guī)律和應用方法,包括研究文物信息的本質(zhì)與度量方法、文物信息的產(chǎn)生與變化,文物信息的提取、變換、傳遞、處理、貯存,文物信息的價值等。

二、文物信息的變化與度量

一件文物歷經(jīng)歲月的滄桑遺留到現(xiàn)在一般經(jīng)歷了加工、制作、使用、埋藏、典藏這幾個典型的過程。在器物加工之前首先要尋找原材料,原材料包括原始的文物主體材料和各種輔助材料。例如青銅器的原材料不僅包括主體的礦料,還有范鑄法需要的燒造陶范的泥料等。當然原料的采集也可能蘊含著許多人類的勞動,例如青銅器冶煉所需要的銅礦石的開采。原料采集完備后古人就開始對原材料的加工以及對文物個體制作的過程。原材料的加工可能涉及到多種技術(shù),例如毛紡織原料的初加工包括凈毛、彈毛等環(huán)節(jié)。對文物個體的制作既包括使文物成型的過程,又包括其局部的精修與裝飾,甚至可能還有二次加工的過程。例如金銀器主要有錘揲和澆鑄的成型方法,而其器物表面的工藝處理和裝飾技法又包括在鏨刻、拋光、鏤空、焊接、鑲嵌等。加工工藝和制作工藝共同組成了文物的工藝信息。文物最終制作完成后投入使用,在使用過程中長時間經(jīng)過磨損等會在文物本體留下痕跡,使用的頻率和使用人的習慣等信息以及使用期間的破損修補信息也會印刻在文物之上。除了傳世品,大多數(shù)文物要進入埋藏環(huán)境。在此漫長的埋藏時間里,文物與環(huán)境互相作用,文物的本體材料會發(fā)生老化,會受到微生物的腐蝕,甚至文物的整體性難以保存。考古發(fā)掘后埋藏環(huán)境被打破,文物重見天日,進入典藏階段。這期間由于環(huán)境平衡的破壞,可能有新的病害或者病害加重的情況產(chǎn)生,也可能對文物進行保護與修復產(chǎn)生修復歷史的痕跡,還有可能在文物上附加典藏的相關(guān)信息。

經(jīng)過以上幾個階段,文物的實體擁有了原料、工藝、使用、埋藏、典藏等信息。嚴格來說,在文物還沒有產(chǎn)生之前,文物的信息便開始了積累。呈現(xiàn)在我們眼前的文物,透過它的本體,可以搜尋到龐大的信息庫資源。

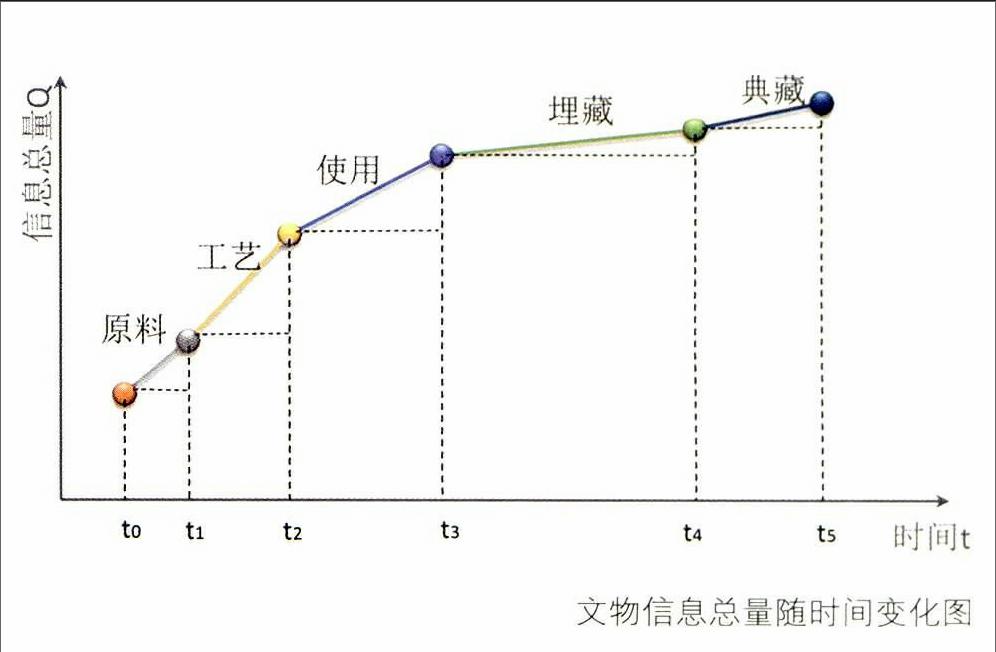

存在即會留下痕跡。一件文物從產(chǎn)生到現(xiàn)在遺留在這個世界上的信息的總量,我們定義為信息總量。下圖是文物信息總量隨時間的變化曲線,通過該曲線,可以探究不同階段的文物信息變化特點。該曲線是一直上升的,說明隨著時間的增加,文物的信息總量是增加的。經(jīng)過漫長的歲月,文物的本體可能不斷殘損,我們能辨識的一些原料和工藝的信息數(shù)量也在不斷減少,但這不影響信息總量的增加,只是目前的手段或者方法限制了我們?nèi)ネ诰蜻@些隱藏的信息或者有些信息也許永遠無法被辨識。曲線的斜率反映的是各階段文物信息數(shù)量的平均變化速率,不同階段的曲線斜率不同,說明信息數(shù)量增加的速率有所不同。通常情況下,t0到t1時間段是原料的信息產(chǎn)生,整個時間段較短,信息的增長速率較快;t1到t2時間段是工藝的信息產(chǎn)生,整個時間段較短,信息的增長速率快;t2到t3時間段是使用信息產(chǎn)生,整個時間段較長,信息的增長速率一般;t3到t4時間段是埋藏信息產(chǎn)生,整個時間段很長,信息的增長速率緩慢;t4到t5時間段是典藏信息產(chǎn)生,整個時間段長,信息的增長速率較慢。文物在t時刻的存在時間可以表示為T=t-t1。endprint

通常情況下,文物都會經(jīng)歷這五個階段,產(chǎn)生信息的積累,但也有例外。例如陪葬品可能不經(jīng)過使用直接進入埋藏階段,傳世品不經(jīng)過埋藏階段直接步入典藏階段。

以上所總結(jié)的文物信息活動,實際上,都是由許多文物信息過程所組成的。文物信息過程由許多簡單的信息轉(zhuǎn)換組成。一類是文物信息的轉(zhuǎn)化,這是組成文物的物質(zhì)之間的有序性的非同構(gòu)的轉(zhuǎn)化。這類轉(zhuǎn)化是在實體信息間進行的,是以被轉(zhuǎn)化的信息的減少來換取轉(zhuǎn)化得到的新的信息的增加。例如,在埋藏環(huán)境中,青銅器腐蝕生銹,原來有序性的銅轉(zhuǎn)化為同樣有序性的堿式碳酸銅等,文物便喪失了原有的信息,轉(zhuǎn)化為腐蝕產(chǎn)物的信息形態(tài)。另一類是文物信息的映射。例如對出土文物進行拍照,包含在照片上的信息和文物實體中包含的信息同構(gòu)。

這里要提到一個關(guān)于信息量的概念。在信息論中,信息量是信息多少的量度,信息量是熵增,是過程量,是與信息傳播行為有關(guān)的量,其存在是相對的。信息量越大,即負熵越大,熵值越小。根據(jù)熱力學第二定律,在孤立的體系中,體系的熵趨于極大值。文物信息是文物實體的有序性的體現(xiàn)。對于文物的原料和工藝階段,由于人為干預,文物的有序性整體呈增加趨勢,信息量變大。使用階段,部分信息量變大,部分信息量存在變小的可能,例如文物實體的殘損。在埋藏階段,埋藏環(huán)境類似孤立的體系,文物的物質(zhì)實體趨向無序化的趨勢,例如絲織品蛋白質(zhì)的降解,信息量變小。典藏環(huán)節(jié),存在人為干預,信息量可能變大。

三、文物信息的分類

文物信息的分類有許多種,將不同階段的信息按照文物保護學的視角加以總結(jié)和區(qū)分即可得到文物信息的分類。該分類包括材料信息、產(chǎn)地信息、年代信息、工藝信息、功能信息、環(huán)境信息、病害信息。

材料信息主要是涉及文物本體材料的信息。包括原材料的信息、輔助材料的信息、老化產(chǎn)物的信息、污染材料的信息、保護材料的信息等。原材料和輔助材料一般文物本體產(chǎn)生之前就已存在,之后信息一般不會增加。而老化產(chǎn)物和污染材料會隨時間逐漸增多,在保護修復后可能會減少。保護材料主要是人為對文物施加的清洗、加固、封護材料。材料信息的獲取可通過肉眼觀察,但主要應依靠現(xiàn)代的儀器分析手段,例如掃描電鏡及能譜分析、紅外光譜分析、生物顯微鏡、X射線熒光光譜分析等,對材質(zhì)進行宏觀上和微觀上的檢測。

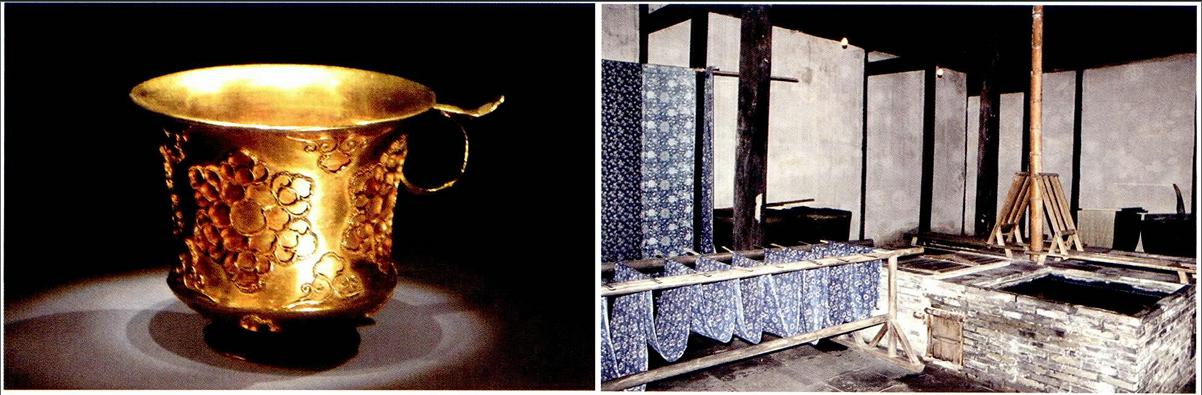

產(chǎn)地信息主要是指文物材料來源和制造地點的相關(guān)信息。包括產(chǎn)地特征物質(zhì)信息、產(chǎn)地文化特征、產(chǎn)地使用特征等。產(chǎn)地特征物質(zhì)既包括宏觀上在該地域文物上出現(xiàn)的物質(zhì)材料,又包括微觀上各種特征元素及含量等信息。例如古代不同時代、窯口的瓷器胎釉的特征元素的含量是不同,因為這些產(chǎn)地特征物質(zhì)可以通過統(tǒng)計學的方法進行產(chǎn)地示蹤。產(chǎn)地文化特征是指文物所折射出的區(qū)域文化的共性特點,通過一件件文物能夠塑造出該地域人文和科技的面貌。例如通過唐代金銀器多樣的具有異域風情的造型和裝飾,反映出唐代海納百川、兼容并包的文化盛景以及中西文化之間的頻繁交流。產(chǎn)地使用特征是對文物具體用途和用法的區(qū)域性總結(jié)。例如文物中的古代殘留物能夠提供豐富的使用信息,出土的青銅器中盛有美酒即顯示其酒器的用途。對于產(chǎn)地信息的獲取科技考古領(lǐng)域已廣泛開展,采用的分析方法主要有中子活化分析、電感耦合等離子體發(fā)射光、鉛同位素比值法等。

年代信息向來是考古學重視的研究領(lǐng)域。文物年代信息包括年代特征、地質(zhì)年代特征、材料年代特征等方面。一件文物的年代信息不僅涉及到它產(chǎn)生的地質(zhì)年代、所使用材料的年代,還包括其埋藏的地層年代的信息,并且通過考古類型學的方法可以得到年代特征。現(xiàn)代考古測年方法很多是依據(jù)特定物質(zhì)變化速度來推算,例如14C測年是用14C的衰變規(guī)律來計算,而氨基酸外消旋法測年是用體內(nèi)原生的L型蛋白質(zhì)氨基酸到D型蛋白質(zhì)氨基酸轉(zhuǎn)化規(guī)律來測年。目前年代信息的確定方法除了上述兩種,還有樹木年輪法、熱釋光法、黑曜巖水合法等。

工藝信息包括的內(nèi)容眾多。加工工藝信息包括原材料的清洗技術(shù)、初加工技術(shù)等。制作工藝信息包括成型技術(shù)、材料配比、部件結(jié)合方式、技法和風格、制作時間或季節(jié)、制作工具等。文物生產(chǎn)流程的任何一環(huán)都與工藝信息息息相關(guān)。正是這些傳統(tǒng)工藝信息的留存,為現(xiàn)代復原古代文物及工藝提供了準確詳實的技術(shù)支持。工藝信息的獲取,可以借助現(xiàn)代儀器方法對文物樣品進行分析檢測,對文物外觀進行美學研究,還應參照古文獻的記載以及對傳統(tǒng)工藝傳承地及傳承人進行實地考察。

功能信息主要是與文物的使用功能有關(guān)的信息。例如出土的許多青銅器是具有酒器實用功能,爵、斝、觚、觶、角等均為酒器的器型。由使用功能在文物本體的痕跡遺留衍生發(fā)散,可得到功能信息還包括殘留物的信息、微痕信息、人機關(guān)系的信息以及與其他器物的組合關(guān)系等。許多文物的功能信息難以從文物本體表觀判斷,需要通過對相關(guān)殘留物進行分析,對微痕進行分析或者進行實驗考證而獲得。而殘留物多以附著的混合物形式或肉眼不可見的顯微形態(tài)存在,這類信息的獲得需要將經(jīng)過較為復雜的理化分析手段。

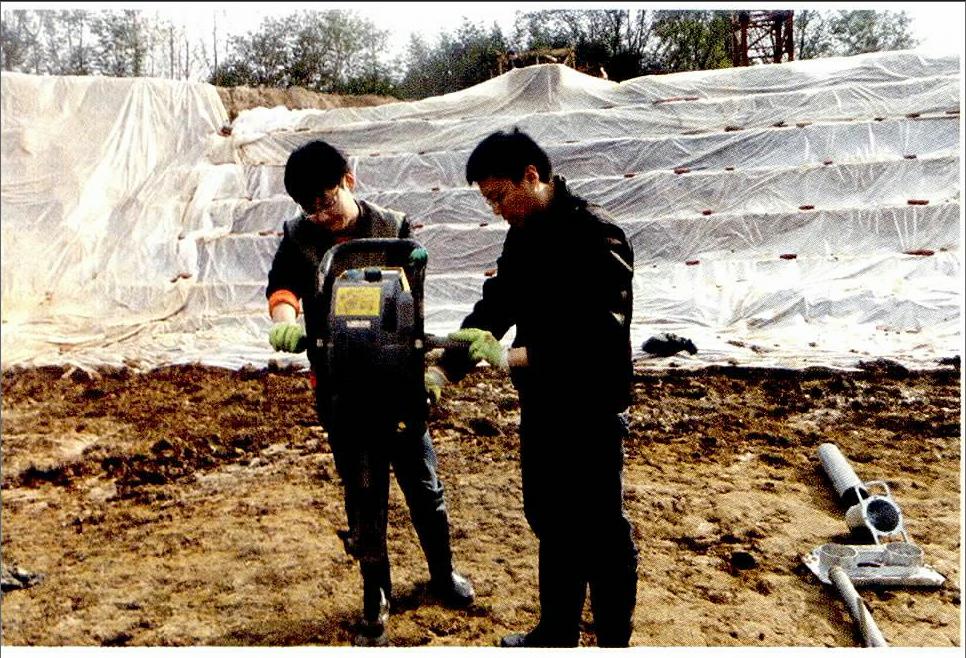

環(huán)境信息主要包括微生物、有害氣體、紫外線、土壤等。尤其在埋藏環(huán)境下,環(huán)境對文物的保存狀態(tài)有重要作用,二者有一定的對應關(guān)系。因此在文物信息的提取時不可忽視埋藏環(huán)境信息,例如墓葬氣體的有效提取、土壤環(huán)境的測量、地下水環(huán)境的影響等,這部分信息的提取易被忽略,往往對后續(xù)保護研究工作的開展帶來困難。

病害信息向來是文物保護學所關(guān)注的熱點,主要包括病害的類型、病害的程度、病害的內(nèi)因和外因等。材質(zhì)不同的文物其病害分類也不同。例如紙張的病害種類有水漬、污漬、褶皺、折痕、變形、殘缺、炭化、變色等。病害的程度是對文物的病害狀況的科學評估,而病害的內(nèi)外因則是對病害產(chǎn)生和發(fā)展的深層次剖析。病害的程度有時難以合理量化,而其內(nèi)外因機理的獲取也需要大量的基礎研究工作。

四、文物的信息系統(tǒng)

文物和人共同組成文物的信息系統(tǒng),文物信息系統(tǒng)的特點在于輸入和輸出的是文物信息。文物信息過程的一般模型如圖所示。endprint

在文物信息系統(tǒng)中,信源主要是文物本體,輸出給我們的信息由文物產(chǎn)生、提供。信源具有眾多性和相關(guān)性,一件文物由于被從不同角度、出于不同目的進行觀察,被看成不同的信源;而如果取得了一件文物的信息,可能對另一件文物也有了一定程度的了解。這就需要我們注意信源之間的交叉性,才能最大程度地獲取信息。編碼是指把信息轉(zhuǎn)換為某種信號的過程。信道是信息傳播的媒介,例如電磁波、聲波等。譯碼即回到編碼前的信息狀態(tài)。一般情況下,對文物信息的提取主要依靠現(xiàn)代的儀器分析檢測手段,文物信息編碼到信道到譯碼的過程實際上經(jīng)過了儀器操作過程。文物信息的信宿就是我們每一個研究者,不同的研究者對信息所受到的刺激是有差異的,即對于某些問題的結(jié)論可能存在不同。噪音在文物系統(tǒng)中同樣存在,是在信號傳送過程中,系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的以及系統(tǒng)外界混入的干擾,主要包括考古樣品的干擾信息,由于考古樣品的復雜性與多樣性,會受到環(huán)境因素的干擾,噪音在信息傳遞過程中幾乎不可避免。

文物的信源、信道、信宿、噪音的聯(lián)系密切,每一項對提取的信息量的大小都有影響。文物本體作為信源提供了最初的信息,在考古發(fā)掘現(xiàn)場和實驗室及時做好文物的保護工作,最大程度保存文物本體持有的信息。在獲取文物信息的過程中,經(jīng)常采用多種理化分析手段用來支持同一結(jié)論,即使用不同信道傳遞信息,這涉及到信息的多余度,多余度的存在會降低信息傳遞的效率。但是在不少情況下,多余度并非多余,由于信息的傳遞過程中存在噪音,導致傳遞的可靠性下降,而多余度可以用來克服噪音,提高結(jié)論的準確性。對于信宿來說,應該能夠有效地在混雜有噪音的信號中提取需要的信息,這就需要提高研究者的業(yè)務水平和人文素養(yǎng)。從噪音角度,研究如何合理防止噪音信息,這對于文物信息的準確認知非常重要,并且噪音有時也會是另一類信息的信源,對其研究可能會帶來新的突破。

以上文物的信息過程也可以看成是這個文物信息系統(tǒng)收集的過程。在一個文物信息系統(tǒng)中,可以分為內(nèi)源信息和外源信息,內(nèi)源信息來源于文物本體,而外源信息來源于環(huán)境,這部分主要體現(xiàn)了文物與環(huán)境的相互關(guān)系。整個文物信息系統(tǒng)包括信息收集、信息傳遞、信息貯存、信息處理等子系統(tǒng)。文物的信息通過理化手段被收集,可以通過計算機建立數(shù)據(jù)庫用以貯存信息,或通過信道傳遞給更多的信宿,也可以對信息進行加工處理便于被利用。

信息鏈在文物信息系統(tǒng)之間進行有效的傳輸。信息鏈,是以信息為中心環(huán)節(jié),描述信息運動的一種邏輯構(gòu)造。文物的信息鏈是以文物信息為中心環(huán)節(jié)的。信息鏈由事實(Facts)→數(shù)據(jù)(Data)→信息(Information)→知識(Knowledge)→“情報”、“智能”(Intelligence)五個鏈環(huán)構(gòu)成。將其應用到文物信息上,憑借感官器官或機器能從文物身上獲得的最原始的映象便是事實。事實是文物信息鏈的起點。數(shù)據(jù)是通過各種手段,包括儀器檢測、模擬實驗等,從文物本體獲得的能夠記錄的一組符號。數(shù)據(jù)是事實出現(xiàn)的一種形式。數(shù)據(jù)只是一些冰冷的符號,必須經(jīng)過“翻譯”以后才能展現(xiàn)有價值的東西,這部分就是我們的文物信息。文物信息既有物理的意義,也有認知的意義。它既有客觀文物狀態(tài)的反映,又有人類主觀認知的成分。但作為信息鏈的中心環(huán)節(jié)的文物信息是雜亂的、無序的,需要進行總結(jié)歸納系統(tǒng)化,進行加工后的文物信息變成了知識,這是對信息的升華。信息經(jīng)過我們按照文物保護學的語言進行總結(jié)歸納,就成為了我們的學科知識。智能是對知識準確清晰的運用,是經(jīng)過信息鏈的各個環(huán)節(jié)最終形成的“完美的境界”。量的積累最終帶來質(zhì)變,通過搜尋之間的聯(lián)系和差別,使原有的知識得到延伸和運用,帶來智能化的文物信息系統(tǒng)。

五、文物信息的價值

文物信息包羅萬象,成為我們關(guān)注的焦點,這與文物信息的價值密不可分。文物信息是文物價值的主要來源。文物的歷史、藝術(shù)、科學價值均要通過文物信息來體現(xiàn)。例如通過青銅器的銘文信息能夠反映出它的歷史價值。

我們通過各種檢測手段獲得文物信息的過程實際上是信息的映射,是從客觀存在的實體信息向非實體信息的轉(zhuǎn)換,這種轉(zhuǎn)化不會消耗被轉(zhuǎn)化的文物實體信息。而非實體信息向?qū)嶓w信息的轉(zhuǎn)換同樣不會造成非實體信息的消耗。因此文物信息具有特殊性,它的獲得不會造成文物本體的消失,而它的傳遞和貯存則有延續(xù)性,并且可以根據(jù)文物信息復制文物或者復原某些古代場景,而這種復原不會導致文物信息的消耗。文物是不可再生的,我們只能最大程度地延緩其衰老。縱使文物本體消亡,文物信息可在某種程度上還原該文物的原貌,文物信息的延續(xù)要比文物的延續(xù)容易實現(xiàn)。人們對文物價值的認識并不是全面的,是與時俱進的。而對文物價值認識的提高主要來源于對文物信息新的獲取和認知。

同時,對于文物信息的價值的理解,不能局限于一件文物,或者一類文物,而應將其納入整個考古學的領(lǐng)域進行思考。通過文物信息所體現(xiàn)的人類認識自然、改造自然的狀況,尋找不同區(qū)域、不同時代的共性與差異,探索人與自然的演變規(guī)律。孤立的幾件文物的信息難以啟示我們很多,但是不同文物的信息量的積累,可以得到區(qū)域文化的相關(guān)認知,把幾個區(qū)域文化的信息進行對比整理,又可拼出中華文明的方方面面,最終匯入到人類文明的浩瀚海洋之中。這也是文物信息的增值過程。智能化的文物信息將帶領(lǐng)我們領(lǐng)略人類文明的面貌,使整個系統(tǒng)的相互聯(lián)系、相互作用清晰展現(xiàn)。文物信息能夠連通區(qū)域交流的通道,將孤立的系統(tǒng)網(wǎng)狀化,通過信息鏈,最后形成信息網(wǎng),獲得信息規(guī)模化收益。

結(jié)語

文物信息的內(nèi)容豐富,種類多樣,需要科學的分析與整理。這些信息與文物保護學都有密切的關(guān)系,目前關(guān)于文物信息的認識還不夠成熟、不成體系,需要運用信息學的方法論經(jīng)過系統(tǒng)化的梳理和探索。我們可以通過零亂的文物信息見微知著、一葉知秋,勾畫人類文明的一撇一捺。這也啟示我們尋找新的方法和途徑,降低信息噪音,最大程度地獲取和認知文物信息。

(責任編輯:張雙敏)endprint