輪狀病毒感染并發心肌炎29例臨床觀察

謝艷群

【摘要】 目的 分析輪狀病毒感染并發心肌炎臨床特點, 并判斷輪病毒感染并發心肌炎與脫水程度的相關性。方法 29例輪狀病毒感染并發心肌炎患兒行常規心電監測, 并檢測患兒心肌酶譜及肌鈣蛋白的變化情況, 以此判斷輪狀病毒感染對心肌的損害情況。結果 患兒心電圖異常, 表現為ST-T段改變、Q-T間隙延長、期前收縮、低電壓。患兒脫水程度越嚴重, 血清肌酸激酶(CK)、乳酸脫氫酶(LDH)、肌鈣蛋白T(cTnT)及肌酸激酶同工酶(CK-MB)也越高(P<0.05)。所有患兒經對癥處理后, 均治愈出院, 預后良好。結論 輪狀病毒感染會損傷患兒心肌功能, 在輪狀病毒感染并發心肌炎后, 患兒脫水程度不斷增加, 心肌功能損害也隨之增加。

【關鍵詞】 輪狀病毒感染;心肌炎;臨床觀察

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.07.016

輪狀病毒感染是導致嬰幼兒秋季腹瀉的主要原因, 通常小兒在合并輪狀病毒感染后, 一般會導致腸道感染, 同時會損害中樞神經系統、呼吸系統, 嚴重的會引起心肌損害, 甚至導致心源性休克及猝死[1]。因此需明確輪狀病毒感染與心肌損害的關系, 并掌握輪狀病毒感染并發心肌炎后臨床表現及相關指標變化, 以此為臨床診斷提供必要參考價值。現作者以29例患兒作為此次研究對象, 做好患兒臨床分析, 總結報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 本次研究中選取2013年12月~2015年8月本院收治的29例確診為輪狀病毒感染并發心肌炎的患兒, 經小兒糞便標準輪狀病毒抗原檢測陽性;經心電圖、心肌酶譜等指標檢測, 確診為心肌炎;排除中毒性心肌炎及其他心肌基礎疾病;患兒未合并其他器質性疾病及嚴重感染、血液系統疾病及免疫系統疾病;男18例, 女11例;年齡6個月~ 3歲;患兒家長及法定監護人均自愿簽署知情同意書。

1. 2 臨床表現 小兒入院后, 表現為不同程度的嘔吐、腹瀉及脫水癥狀;在并發心肌炎后, 表現心率加快或顯著減慢;嚴重者出現顏面浮腫、氣促、無法平臥等心功能不全癥狀。

1. 3 方法 采用統一調查表詳細并準確記錄所有患兒基本資料、病史、臨床表現、各項檢查及檢驗信息。患兒均常規心電監測, 發病后抽取2 ml肘正中靜脈血, 于2 h內離心, 3000 r/min, 5 min, 分離血清, 放置-80℃冰箱保存, 待檢。檢測患兒CK、LDH、cTnT及CK-MB。

1. 4 判定標準[2] 脫水程度:輕度脫水:患兒表現為頭痛、頭暈無力、皮膚彈性輕微降低, 失水量占體質量2%~3%;中度脫水:體表癥狀明顯, 伴循環功能不全, 失水量占體質量3%~6%;重度脫水:患兒出現休克、昏迷, 失水量占體質量>6%。

1. 5 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;相關性分析采用Pearson分析。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 患兒心電圖檢查分析 29例患兒中20例(69.0%)患兒出現不同程度的心電圖異常, 以ST-T段改變、Q-T間隙延長、期前收縮、低電壓等表現為主。

2. 2 患兒各指標檢測情況分析 29例患兒CK(278.9±62.7)U/L,

LDH(254.8±31.6)U/L, CK-MB(22.1±4.9)U/L, cTnT(0.12± 0.03)μg/L。

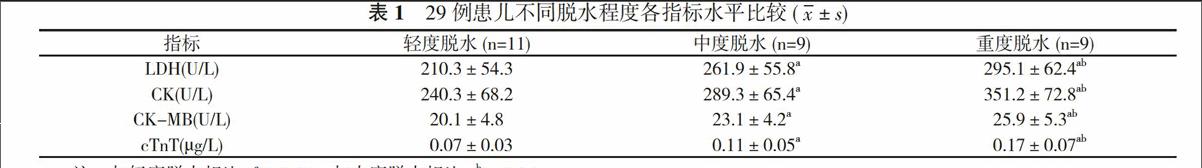

2. 3 患兒各指標與脫水程度相關性 患兒脫水程度越嚴重, CK、LDH、CK-MB、cTnT水平則隨之增加(r=0.6854、0.7241、0.7698、0.7852, P<0.05)。29例患兒不同程度脫水的各指標水平比較見表1。

2. 4 治療與預后 29例患兒入院后臥床休息, 鎮靜, 必要營養支持, 清除氧自由基, 給予維生素、輔酶二磷酸果糖, 中藥黃芪, 病情嚴重患兒予以免疫抑制劑治療, 均治愈出院, 預后良好。

3 討論

輪狀病毒是小兒常見病原體, 是導致嬰幼兒腹瀉的主要病原體。另外輪狀病毒會損害患兒呼吸系統, 相關研究資料[3]顯示, 在春秋季支氣管患兒臨床病原體檢測中, 存在輪狀病毒。同時輪狀病毒會逐漸累及患兒全身器官, 而輪狀病毒感染并發心肌炎臨床報道較少, 但在輪狀病毒感染的嬰兒尸解中發現小兒存在心肌損害征象。

病毒性心肌炎發病機制尚未明確, 病毒感染會直接作用于心肌細胞, 另外病毒會誘導并產生自身免疫, 使心肌組織損害, 致病毒性心肌炎的發生。小兒在發生輪狀病毒感染后, 導致局灶或彌漫性心肌間質性滲出、心肌纖維壞死, 造成心功能障礙[4]。輪狀病毒感染患兒在并發心肌炎后, 心肌炎癥狀不一, 程度不一;病情較輕患兒無顯著癥狀, 嚴重者會出現猝死、休克、心力衰竭及嚴重心律失常等癥狀, 危害性大。在此次研究中發現, 69.0%輪狀病毒感染并發心肌炎患兒出現不同程度的心電圖異常, 以ST-T段改變、Q-T間隙延長、期前收縮、低電壓等表現為主。

CK是器官特異性酶, 多存在骨骼肌、心肌和腦組織中, CK-MB存在心肌中, 因此通過檢測CK-MB可判斷心肌損害情況, 敏感性、特異性高。LDH是一種糖酵解酶, 存在于機體所有組織細胞的胞質內, 其中以腎臟含量較高, 該分布有明顯的組織特異性, 當心肌釋放LDH含量超過正常值時, 可判斷心肌疾病;cTn由T、C、I三亞基構成, 心肌受損后, 心肌肌鈣蛋白復合物釋放到血液中并不斷升高, 而升高的cTnT則會保存6~10 d, 通過檢測cTnT, 可判斷心肌損害程度。在此次研究中, 患兒CK、LDH、CK-MB、cTnT水平明顯高于正常值;且患兒脫水程度越嚴重, CK、LDH、CK-MB、cTnT也越高, 均呈正相關(P<0.05)。因此臨床診斷輪狀病毒感染并發心肌炎時, 通過檢測CK、LDH、CK-MB、cTnT值, 可準確判斷患兒是否存在心肌損害, 也能評估患兒脫水程度;而患兒脫水程度的增加, 會加重輪狀病毒對心肌細胞的損害。

在輪狀病毒感染并發心肌炎臨床治療時, 需根據患兒實際情況, 采取針對性治療, 可改善患兒預后。本次研究中, 所有患兒經對癥處理后, 均治愈出院, 預后良好。而患兒在臨床治療期間, 需注意保護心臟功能, 適當應用營養心肌的藥物, 注意補液的速度和容量, 靜臥休息, 減少心肌耗氧量, 提高患兒治療效果。

總之, 輪狀病毒感染會損傷患兒心肌功能, 在輪狀病毒感染并發心肌炎后, 隨患兒脫水程度不斷增加, 心肌功能損害也隨之增加。臨床治療時, 需積極糾正患兒脫水情況, 給予對癥處理, 挽救患兒生命。

參考文獻

[1] 冀元元, 李玉東, 李綱. 29例輪狀病毒感染并發心肌炎臨床觀察. 重慶醫學, 2014, 43(25):3345-3347.

[2] 王穎.輪狀病毒感染與心肌損害的相關性分析.中國實驗診斷學, 2012, 16(8):1489-1490.

[3] 游文忠.輪狀病毒感染與心肌損害的相關性研究.臨床心血管病雜志, 2010, 26(7):554.

[4] 李赤坤.輪狀病毒感染并發心肌炎6例臨床分析.中外醫學研究, 2011, 9(16):113-114.

[收稿日期:2015-11-18]