通榆河連云港段農業面源污染現狀分析及防治對策

徐敏權 謝修慶 尚慶偉

摘 要:通榆河是連云港市區應急水源及沿海開發重要水源地。該文通過收集整理農藥、化肥使用量、秸稈綜合利用情況、測土配方施肥以及農業標準化生產情況,畜禽養殖數量、糞便排放以及利用情況等數據資料,探索分析流域內農業面源污染現狀及存在問題,提出對策建議,以期為連云港市生態環境的改善、社會經濟的發展提供參考依據。

關鍵詞:通榆河;連云港段;農業面源污染; 防治對策

中圖分類號 X592 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)05-72-03

Abstract:Tongyu river is an important water source for emergency water supply and coastal development in Lian yungang city.In this paper,through the collection of pesticide,fertilizer use,comprehensive utilization of straw,soil testing and fertilizer,as well as the production of agricultural standardization,the number of livestock and poultry,the discharge of feces and the use of the situation and other data,to explore the analysis of agricultural non-point source pollution in the watershed and the existing problems,put forward countermeasures and suggestions,in order to improve ecological environment of Lian yungang City,the social and economic development to provide the reference.

Key words:Tongyu River; Lianyungang section;Agricultural non-point source pollution;Control measures

農業面源污染具有多源性、隨機性、時空差異性、排放不確定性等特點。眾多學者針對農業面污染控制作了研究,主要有“3R”技術(reduce-retain-restoration)、“4R”技術(reduce-retain-reuse-restoration)等[1]。在城市和工業點源污染得到有效控制的同時,農業面源污染的嚴重性正逐漸顯現[2]。農業面源污染從源頭上控制污染物的排放是最為關鍵的一步,本文以江蘇省通榆河水污染防治為契機,通過調研、污染普查等收集整理的基礎上,分析通榆河流域農業面源污染現狀,探索通過測土配方施肥、畜禽糞便治理、標準化生產、秸稈等農業廢棄物綜合利用等方法途徑控制農業面源污染,為解決農業面源污染提供參考依據。

通榆河從鹽城市響水縣的灌河流入灌南縣,經灌南縣、灌云縣、海州區、東海縣、贛榆區,最后經贛榆區柘汪鎮龍北干渠流入大海,在連云港市境內全長150km。2012年江蘇省制定了《江蘇省通榆河水污染防治條例》,《條例》將整個流域分為“一、二、三”3級保護區。通榆河連云港段一級保護區內耕地面積1.71萬hm2,流域耕地面積26.30萬hm2,向連云港市供水30~50m3/s,為連云港市區應急水源及沿海開發提供水源保障。陸尤尤等[3]研究表明,江蘇省農業面源污染主要污染物為TN(總氮)、TP(總磷),以及化肥施用、畜禽養殖糞便等,因此研究通榆河農業面源污染對連云港市經濟、社會發展及整個流域面源污染控制至關重要。

1 通榆河流域農業面源污染現狀

通榆河流域共涉及連云港市55個鄉鎮,流域鄉鎮耕地面積約26.30萬hm2,稻麥復種面積約30.67萬hm2。2014年流域內農藥使用量約0.18萬t、化肥使用量約15萬t,規模以上畜禽養殖場9 850個,畜禽糞便年產生量約875萬t,通過沼氣工程、有機肥加工等無害化處理方式,全市規模養殖場畜禽糞便綜合利用率達95%[4-7]。

1.1 一級保護區內污染控制情況 海州區中心城區及板浦、贛榆城區柘汪鎮和羅陽鎮以及灌云縣城區對應一級保護區,保護區內耕地面積約1.71萬hm2,主栽農作物復種面積約2.13萬hm2。流域內種植業已全部搬離,只有少部分種植業存在,具體情況見表1。

表1結果表明,在一級保護區內農業復種面積小于實際耕地面積2倍面積,部分農田沒有完全復種;農藥及化肥使用量在整個一級保護區內呈下降趨勢,2014年農藥、化肥使用量分別僅為2012年的93.05%和89.62%;2012年-2014年平均單位耕地面積農藥的使用量為13.17kg/hm2、12.68kg/hm2和12.25kg/hm2,化肥的使用量分別為1.187t/hm2、1.086t/hm2和1.064t/hm2,化肥和農藥的使用量逐年遞減,仍分別高于全國平均水平[8]。

1.2 二三級護區內污染控制

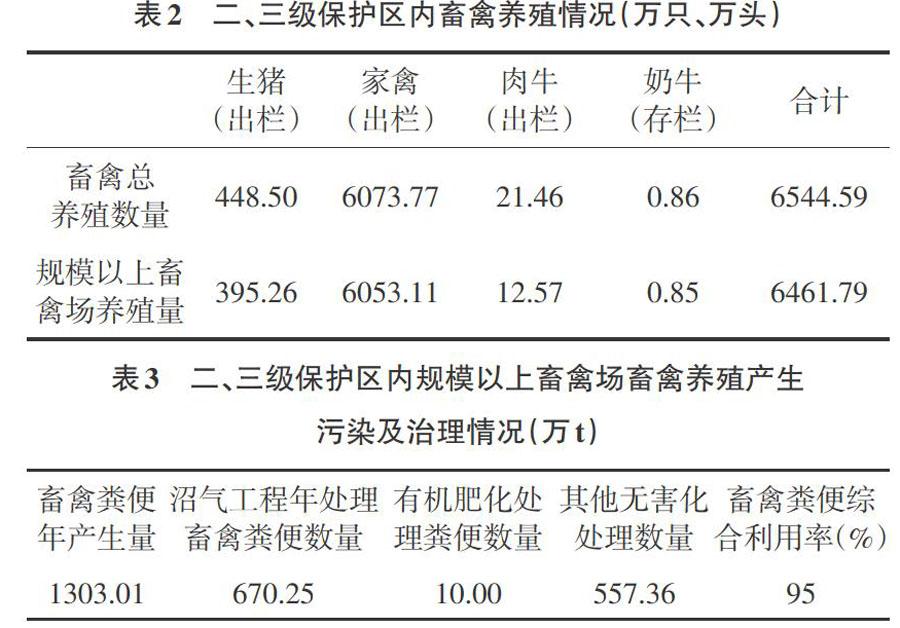

1.2.1 畜禽養殖情況 據調查,通榆河流域二、三級保護區內現有規模以上畜禽養殖場9 850個,養殖總量6 544.59萬頭,糞便年產生量約1 303.01萬t。針對人畜糞便污染的治理,主要采取實施生態家園富民工程,通過戶用沼氣、大中型沼氣工程、有機肥加工工程等治理畜禽糞便污染。現已建成農村戶用沼氣池14萬個,大中型沼氣綜合利用工程380處,有機肥加工廠5處,年處理畜禽糞便1 240t,畜禽糞便綜合利用率超過95%(表2、表3)。

1.2.2 種植業情況 (1)實施測土配方施肥及病蟲草害綜合防治工程。2013年二、三級保護區內完成配方施肥技術推廣面積累計為20.30萬hm2。其中水稻測土配方施肥技術推廣面積9.11萬hm2,小麥測土配方施肥面積為9.52萬hm2,玉米、蔬菜等測土配方施肥面積為1.57萬hm2。實施測土配方施肥工程后,氮肥減施率達6.2%,肥料利用率提高3.82%,節約純氮72.6kg/hm2;水稻產量達615kg/667m2,肥料利用率提高3.4%,節約純氮34.95kg/hm2。2013年,累計推廣病蟲草害綜合防治面積21.04萬hm2,推廣率達80%,推廣防蟲網面積1066.67hm2,農藥減施率達13.7%。保護區在2012年—2014年平均單位耕地面積農藥的使用量為5.15kg/hm2、5.10kg/hm2和4.28kg/hm2,化肥的使用量分別為0.43t/hm2、0.41t/hm2和0.40t/hm2,化肥和農藥的使用量呈逐年遞減態勢,但化肥使用量仍高于全國平均水平(0.14t/hm2)。

(2)實施農業生產標準化工程。農業生產標準化是減少投入品使用、提高農業綜合生產水平的重要途徑。大力推進農業標準化工作,流域內已建成國家級農業標準化示范區3個,省級農業標準化示范區6個,示范帶動面積6.67萬hm2;制定10項省地方農業標準,15項市地方農業標準;已認證無公害農產品500個、綠色食品20個、有機食品10個。

(3)實施農作物秸稈綜合利用工程。對農作物秸稈綜合利用主要是采用“1+X”秸稈綜合利用模式。1是秸稈機械化還田,X是指能源化、基料化、肥料化、材料化等利用方式。2014年我市秸稈綜合利用率約92.1%,其中機械化還田143萬t,占37.6%;能源化利用約50萬t,占13%;材料化利用90萬t,占23.7%;飼料化利用約60萬t,占15.8%;基料化利用約4萬t,占1%。

2 存在問題

2.1 認識不到位 農業面源污染來源分散、復雜,排放存在著隨機性和不確定性,其所造成的危害具有滯后性和隱蔽性。因此,許多干部、農民認識不到位,在工作、勞動和生活中不能針對性地采取減少面源污染的措施,治理農業面源污染效果不佳。

2.2 政策落實不到位 現行管理辦法較為籠統,可操作性差;中小型養殖場管理不規范,存在畜禽糞便未經過無害化處理隨水流入河道的現象;培訓針對性不強,農民職業化程度低,還存在使用高毒、高殘留農藥現象。

2.3 投入不到位 農業面源污染面廣量大,治理成本高。民間資源利用不夠,各級財政投入這方面的專款資金有限,僅靠財政資金難以完成這項工作。

2.4 監管不到位 污染治理成本高,監管對象多而雜,治理主體不明確,導致面源污染治理工作效率不高;農村衛生條件差,存在生活污水未經過無害化處理流入河中的現象。

3 對策建議

3.1 健全管理機制 進一步明確地方政府和農業部門在通榆河流域農業面源污染綜合整治工作中的職責分工,堅持以地方政府為責任主體,業務部門負責統籌規劃和技術指導工作,根據工作職責嚴格督查推進,形成齊抓共管的工作格局。

3.2 強化技術指導 現階段對農業面源污染治理較成熟的理論和技術是“4R”技術體系,源頭減量是基礎,養分再利用是關鍵。開展各類農業面源污染治理方面的技術培訓和技術指導,指導農產品生產企業和農民專業合作經濟組織采用標準化生產技術,科學合理使用農業投入品。大力發展生態農業,推動無公害農產品、綠色食品和有機食品的規模化生產。實施測土配方施肥技術,擴大有機肥施用面積,減少化肥污染。嚴禁使用高毒、高殘留農藥,開展統防統治,使用先進的靜電式噴藥設備,提高農藥利用率,減少農藥污染。

3.3 提升治污科技水平 積極爭取國家和省級農村環境綜合整治項目,包括戶用沼氣、規模畜禽場沼氣治理工程、秸稈收儲體系等項目。實行生態家園富民工程,治理人畜糞便污染、實施測土配方施肥工程,治理化肥污染、實施病蟲草害綜合防治工程,治理農藥污染。通過項目建設切實提升農業面源污染治理能力和水平。

3.4 加大資金投入 一是財政要設立專項資金,支持治理農業面源污染新技術和新設備推廣;二是完善《江蘇省生態補償轉移支付暫行辦法》,按照《江蘇省生態補償轉移支付暫行辦法》有關規定,進行補償轉移支付讓農民放棄在一級保護區內耕種;三是建立一個國家、社會、個人相結合的投入機制,為民間資金融入拓寬空間。

3.5 加強宣傳培訓 利用廣播、電視、報紙、網絡等新聞媒體,廣泛宣傳農業面源污染治理的重要意義與相關法規政策,對不按要求實施面源污染治理和非法排污、使用高毒、高殘留農藥等違法違規行為予以曝光,加強對農民清潔生產技術培訓,逐步使防治農業面源污染變成廣大干群的自覺行動,營造良好防污治污氛圍。

參考文獻

[1]吳永紅,胡正義,楊林章.農業面源污染控制工程的“減源—攔截—修復”(3R)理論與實踐[J].農業工程學報,2011,27(5):1-6.

[2]張維理,武淑霞,冀宏杰,等.中國農業面源污染形勢估計及控制對策Ⅰ.21世紀初期中國農業面源污染的形勢估計[J].中國農業科學,2004,37(7):1008-1017.

[3]陸尤尤,胡清宇,段華平,等.基于“壓力-響應”機制的江蘇省農業面源污染簡析及其空間特征[J].農業現代化研究,2012,11(6):731-735.

[4]楊林章,施衛明,薛利紅,等.農村面源污染治理的“4R”治理技術:總體思路與“4R”治理技術[J].農業環境科學學報,2013,32(1):1-8.

[5]薛利紅,楊林章,施衛明,等.農村面源污染治理的“4R”理論與工程實踐:源頭減量技術[J].農業環境科學學報,2013,32(5):881-888.

[6]劉福興,宋祥甫,鄒國燕,等.農村面源污染治理的“4R”理論與工程實踐:水環境生態修復技術[J].農業環境科學學報,2013,32(11):2105-2111.

[7]常志州,黃紅英,靳紅梅,等.農村面源源污染治理的“4R”理論與工程實踐:氮磷養分循環利用技術[J].農業環境科學學報,2013,32(10):1697-1704.

[8]欒江,仇煥廣,井月,等.我國化肥施用量持續增長的原因分解及趨勢預測[J].自然資源學報,2013,28(11):1869-1878.

(責編:徐煥斗)