新型雨水集蓄利用技術(shù)的旱地改水田灌排系統(tǒng)

汪 躍 宏(浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)水利水電局,浙江 富陽(yáng) 311400)

土地資源同水資源一樣,都是人類(lèi)活動(dòng)必不可少又極其有限的自然資源。近些年來(lái),中國(guó)在加速工業(yè)化和城市化的進(jìn)程中,損壞和侵占耕地的情況屢屢發(fā)生。人口增長(zhǎng)也作為土地利用和覆蓋變化的主要驅(qū)動(dòng)力,和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一起導(dǎo)致了森林砍伐、耕地占用以及生物多樣性的損害[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),從1996年到2006年間,中國(guó)耕地面積從1.30億hm2減少到1.22億hm2,已逼近1.20億hm2的紅線,人均耕地面積不足世界的40%[2]。而且,東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)“人多耕地少”的用地矛盾尤為嚴(yán)重[3]。以浙江省為例,2000-2008年間,浙江省耕地變化劇烈,耕地主要流向城鄉(xiāng)工礦居民用地。非農(nóng)人口比例,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、城市綠化面積和果園面積成為浙江省乃至整個(gè)東部發(fā)達(dá)地區(qū)耕地減少的主要驅(qū)動(dòng)力[4]。盡管?chē)?guó)家出臺(tái)的“耕地占補(bǔ)平衡”政策的實(shí)施在一定程度上保證了耕地面積在數(shù)量上的動(dòng)態(tài)平衡,但補(bǔ)充的耕地多為坡耕地,與占用的耕地之間缺乏針對(duì)性比較,質(zhì)量難以保證。分析表明,補(bǔ)充耕地不能達(dá)到被占耕地糧食生產(chǎn)能力的主要原因是補(bǔ)充耕地一般為分散的坡耕地,水土流失較嚴(yán)重,保肥性差,沒(méi)有可靠的灌溉系統(tǒng)。

盡管中國(guó)通過(guò)“坡改梯”綜合整治工程正在加緊改造水土流失嚴(yán)重的坡耕地,而且采用工程技術(shù)進(jìn)行坡改梯后,土壤經(jīng)營(yíng)和管理趨于科學(xué)化,土壤質(zhì)量向良性方向發(fā)展[5],但由于缺少可靠穩(wěn)定的灌溉系統(tǒng),糧食產(chǎn)量仍舊不能得到保證,且很多改造的坡耕地只能用來(lái)種植果林。正是基于以上這些問(wèn)題,本文提出了一種新型的基于雨水集蓄循環(huán)利用技術(shù)的旱地改水田灌溉系統(tǒng),并在浙江省丘陵緩坡地上進(jìn)行了試驗(yàn)研究。結(jié)果顯示,經(jīng)過(guò)該方案改造的坡耕地可達(dá)到與平原耕地幾乎相同的糧食生產(chǎn)力,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于一般的梯田工程。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理

1.1 試驗(yàn)區(qū)域

試驗(yàn)田位于浙江省富陽(yáng)市新登鎮(zhèn)長(zhǎng)蘭村的丘陵緩坡地上(東經(jīng)119°40′29″,北緯30°01′05″,海拔81 m),處于亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū),一年中有兩個(gè)明顯雨期和兩個(gè)相對(duì)干期,降雨年變化呈雙峰型。該區(qū)多年平均降雨量為1 461 mm,多年平均氣溫16.9 ℃,多年平均日照時(shí)數(shù)為1 666.9 h,多年平均蒸發(fā)量為1 263 mm,適宜作物生長(zhǎng)發(fā)育。

1.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)主要由種植區(qū)(耕作層,也是集雨面)、蓄水池、沉砂池以及灌溉排水系統(tǒng)構(gòu)成(圖1)。

1-蓄水池;2-電磁閥;3-排水渠;4-孔蓋;5-水泵;6-沉砂池; 7-出水管Ⅱ;8-溢水口;9-截滲膜層;10-空心磚層;11-灌溉水管;12-種植區(qū); 13-細(xì)砂層;14-土壤層;15-多孔出水管Ⅰ;16-控制開(kāi)關(guān);17-外部電腦; 18-農(nóng)機(jī)入口;19-水位感應(yīng)器;20-混凝土底板;21-鋼筋混凝土蓋板圖1 新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)Fig.1 Layout diagram of new reformed slope farmland system

種植區(qū)底部及四周鋪設(shè)截滲膜層,即采用三面防滲處理;底部截滲膜層上鋪設(shè)細(xì)砂層和土壤層,四周田埂的截滲膜層內(nèi)側(cè)設(shè)置空心磚層。種植區(qū)一側(cè)截滲膜及空心磚層上固定設(shè)置電磁閥,電磁閥上連接多孔出水管Ⅰ,多孔出水管Ⅰ一端伸入砂層中導(dǎo)水或向種植區(qū)供水,另一端伸入蓄水池內(nèi)為蓄水池供水。種植區(qū)位于蓄水池土方的一側(cè)田埂上設(shè)置溢水口,溢水口通過(guò)出水管Ⅱ?yàn)樾钏毓┧?/p>

新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)的蓄水池位于種植區(qū)的地表下方,內(nèi)設(shè)水泵,水泵上連接灌溉水管,灌溉水管的另一端伸入種植區(qū)中為種植區(qū)供水。種植區(qū)的截滲膜層上連接設(shè)置水位控制器,水位控制器連接控制開(kāi)關(guān),控制開(kāi)關(guān)連接電磁閥和水泵(所選水泵為交流或直流微型潛水泵)。電磁閥與水泵由設(shè)置在種植區(qū)中的水位控制器控制,水位控制器由外部電腦信號(hào)控制。蓄水池為封閉的腔體結(jié)構(gòu),蓄水池超過(guò)種植區(qū)的一端上設(shè)有工作孔,工作孔中設(shè)有孔蓋。蓄水池頂部與排水渠/管道相連。蓄水池的內(nèi)壁設(shè)置截滲膜。

1.3 工作原理

新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)是一種小尺度的水文循環(huán),其對(duì)水循環(huán)的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:第一個(gè)方面是截?cái)嗔送寥赖臐B漏,田面不再產(chǎn)生深層滲漏,無(wú)論是在作物生長(zhǎng)季節(jié),還是在作物非生育期,田間水分消耗的唯一途徑就是田間蒸發(fā)蒸騰,包括作物生長(zhǎng)季節(jié)的植株蒸騰和棵間蒸發(fā),作物非生育期的田面蒸發(fā)。第二個(gè)方面,田間水分匯流的過(guò)程有兩個(gè),一是從田面通過(guò)溢水口進(jìn)入蓄水池,二是從底部通過(guò)多孔排水管Ⅰ進(jìn)入蓄水池(當(dāng)蓄水池蓄滿時(shí),多余水量外排)。

(1)當(dāng)發(fā)生降水時(shí),扣除蒸發(fā)蒸騰外,主要分為3個(gè)部分,即地表出流、土壤出流和蓄存在耕作田的水量,如圖1所示。

(2)當(dāng)天然降水較大時(shí),田間水位超過(guò)作物各生育階段允許最高蓄水深度且達(dá)到地表水匯入口(溢水口)高程時(shí),產(chǎn)生地表出流,并通過(guò)出水管Ⅱ流入蓄水池;當(dāng)田間水位超過(guò)作物各生育階段允許最高蓄水位深度、但并未達(dá)到地表水匯入口(溢水口)高程時(shí),水分可以通過(guò)砂層中的多孔排水管Ⅰ進(jìn)入蓄水池,即產(chǎn)生土壤出流,水分可通過(guò)土壤入滲和空心磚通道兩種途徑進(jìn)入砂層中的多孔排水管排出耕作層。水分運(yùn)輸途徑如圖2所示。

1-水層;2-土層;3-砂層;4-防滲膜;5-多孔排水管;6-空心磚層圖2 多孔排水管排水過(guò)程示意圖Fig.2 The drainage process on perforated outlet pipe

(3)蓄存在田間的水量(指天然降水和灌溉水量,扣除蒸發(fā)蒸騰和地表出流之后的水量)在重力作用下向下層土壤中按照入滲強(qiáng)度緩慢入滲,并引起土壤含水層蓄水量的變化。當(dāng)下層土壤飽和時(shí),由于耕作層底部鋪設(shè)了防滲膜,雨水入滲強(qiáng)度為0。

(4)蓄存在土壤中的水分排出途徑有兩個(gè):一是產(chǎn)生毛管上升水,補(bǔ)充地表水和淺層土壤水分不足;二是通過(guò)砂層中的多孔排水管Ⅰ排入蓄水池。

(5)蓄水池中的水體(超過(guò)蓄水池蓄水能力的水量排入天然河道)和砂層蓄含的水用作灌溉水源。

(6)當(dāng)田間水層消耗到作物適宜含水率或水層下限時(shí),啟動(dòng)水泵,通過(guò)灌溉系統(tǒng)抽取蓄水池集蓄的雨水向種植區(qū)田塊供水。

2 蓄水池容積與試驗(yàn)田灌溉保證率分析

新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)之一是蓄水池容積優(yōu)選。試點(diǎn)工程的試驗(yàn)田種植作物為單季稻,品種為甬優(yōu)12號(hào),故本次容積優(yōu)選以滿足當(dāng)?shù)氐湫蛦渭镜竟喔刃杷疄樵瓌t。其容積優(yōu)選需滿足兩個(gè)基本要求,即:①滿足設(shè)計(jì)灌溉保證率要求;②滿足容積最小(造價(jià)最低)要求。蓄水池水量計(jì)算基于水稻生育期灌排模擬和兩個(gè)水量平衡(種植區(qū)田間水量平衡和蓄水池水量平衡)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)蓄計(jì)算。

調(diào)蓄計(jì)算分為非水稻生育期調(diào)蓄計(jì)算和水稻生育期調(diào)蓄計(jì)算兩部分。在不種植水稻期間,田面無(wú)需建立水層,采用Hydrus-1D模型進(jìn)行田塊土壤水分動(dòng)態(tài)及降雨后地表排水進(jìn)入蓄水池的逐日調(diào)節(jié)計(jì)算,此時(shí)不考慮從蓄水池抽水灌溉。水稻生育期間,田面建立水層,需要從蓄水池抽水灌溉,此時(shí),利用Penman-Monteith公式逐日計(jì)算作物需水量,在設(shè)定的蓄水池初始蓄水量的基礎(chǔ)上,利用水量平衡進(jìn)行調(diào)蓄計(jì)算。非水稻生育期主要考慮從3月1日到單季稻生育期開(kāi)始這一時(shí)段,并假設(shè)3月1日田塊土壤表層初始含水量為田間持水量,蓄水池初始蓄水量為死庫(kù)容。

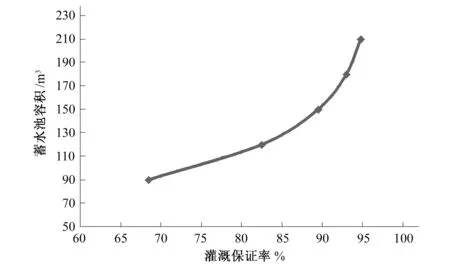

經(jīng)調(diào)蓄計(jì)算,利用此技術(shù)改造的坡耕地不同蓄水池容積的灌溉保證率如圖3所示。

圖3 不同灌溉保證率下的蓄水池容積Fig.3 Reservoir volumes under different irrigation reliability rate

根據(jù)國(guó)土資源部出臺(tái)的《高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)規(guī)范(試行)》要求濕潤(rùn)地區(qū)和水資源豐富地區(qū)在地面灌溉條件下種植作物為水稻時(shí)灌溉保證率不得低于80%。因此,當(dāng)蓄水池容積V=114 m3(對(duì)應(yīng)灌溉保證率為80%)時(shí),即可滿足要求。隨蓄水池容積的增大,灌溉保證率提高,但提高的幅度逐漸減小,當(dāng)V=120 m3時(shí)的灌溉保證率達(dá)到82.46%;V=150 m3的灌溉保證率可達(dá)到89.47%,蓄水池容積V>180 m3時(shí),灌溉保證率隨蓄水池容積的進(jìn)一步提高的潛力已不大。

3 系統(tǒng)實(shí)施效果分析

選取與試驗(yàn)田地理位置較近且同在丘陵緩坡區(qū)的浙江省永康灌溉試驗(yàn)站的試驗(yàn)田(以下簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)比田)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。與對(duì)比田比較可知(表1),本系統(tǒng)試驗(yàn)田(簡(jiǎn)稱(chēng)試驗(yàn)田)水稻日均需水量在各生育階段均略小。這可能是因?yàn)樵囼?yàn)田耕作層四周由于田埂的存在減小了風(fēng)速對(duì)水稻蒸發(fā)蒸騰的影響。總體來(lái)看,其水稻日均需水量變化規(guī)律一致。

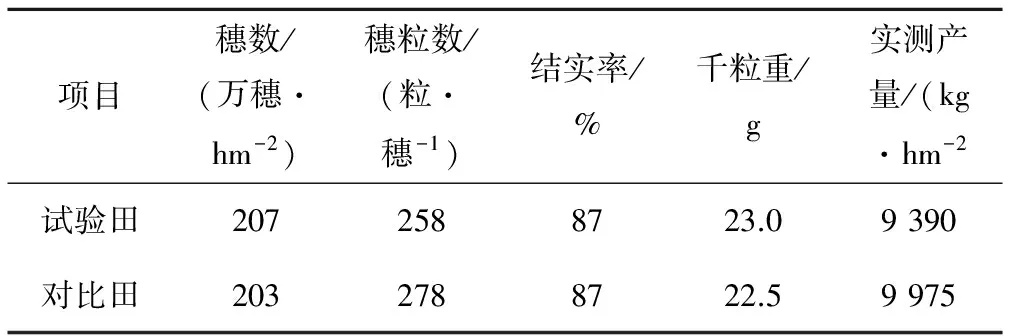

測(cè)產(chǎn)結(jié)果(表2)表明:種植甬優(yōu)12號(hào)水稻品種情況下,試驗(yàn)田的產(chǎn)量略低于對(duì)比田,實(shí)測(cè)產(chǎn)量低5.9%。但是考慮到試驗(yàn)田水稻鮮谷含水量較對(duì)比田低,折算后干物質(zhì)產(chǎn)量?jī)H比對(duì)比田低0.4%。這充分說(shuō)明,新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)完全具備與成熟水稻田相同的糧食生產(chǎn)能力。

表2 試驗(yàn)田和對(duì)比田水稻產(chǎn)量及構(gòu)成對(duì)比結(jié)果(品種:甬優(yōu)12號(hào))Tab.2 The comparison between test field and contrast field on rice yields and composition

新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)通過(guò)循環(huán)利用雨水,徹底改變了傳統(tǒng)稻田灌溉排水方式,水稻生育期內(nèi)向系統(tǒng)外部排水極少,因此,連帶隨水遷移的N、P等養(yǎng)分物質(zhì)也實(shí)現(xiàn)了蓄水池和耕作田的循環(huán)利用。根據(jù)試驗(yàn)觀測(cè)和計(jì)算所得的試驗(yàn)田和對(duì)比田的農(nóng)業(yè)面源污染排放情況見(jiàn)表3。水稻生育期內(nèi)試驗(yàn)田僅向 系統(tǒng)外排水一次,發(fā)生在2012年6月23日,排水量為379.5m3/hm2,而對(duì)比田外排6次,排水量為2854.5m3/hm2,試驗(yàn)田排水量減少86.6%,降雨利用率提高30%,達(dá)到95.4%。試驗(yàn)田CODcr排放量為7798.5g/hm2,比對(duì)比田減排86.3%;試驗(yàn)田TN排放量為577.5kg/hm2,比對(duì)比田減排87.9%;試驗(yàn)田TP排放量為57g/hm2,比對(duì)比田減排74.3%。從排水量和面源污染排放量上可以看出,新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)能有效減少稻田排放量,從而大大降低了各種面源污染物的排放量。

表3 試驗(yàn)田和對(duì)比田農(nóng)業(yè)面源污染排放量Tab.3 The comparison between test field and contrast field on agricultural non-point pollution emission amount

4 結(jié) 語(yǔ)

本研究提出并建立了基于雨水集蓄循環(huán)利用技術(shù)的旱地改水田灌溉系統(tǒng)。系統(tǒng)通過(guò)“降水-田面集水-蓄水池蓄水-灌溉供水”過(guò)程實(shí)現(xiàn)了雨水資源的高效循環(huán)利用,從而解決了坡耕旱地與其他遠(yuǎn)離灌溉水源的分散農(nóng)田的灌溉問(wèn)題,為提高旱地改水田灌溉的綜合生產(chǎn)能力提供了有效途徑。

(1)新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)與常規(guī)農(nóng)田相比,單季水稻灌溉定額減少100 m3/畝,相當(dāng)于具有犁底層的成熟水稻田整個(gè)生育期的滲漏量,這說(shuō)明采用防滲技術(shù)的新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)節(jié)水性能優(yōu)越。

(2)試驗(yàn)田水稻實(shí)際產(chǎn)量?jī)H比對(duì)比田低0.4%,說(shuō)明新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)具備與常規(guī)水稻田相同的糧食生產(chǎn)能力。

(3)新型旱地改水田灌溉系統(tǒng)在排水量和面源污染排放量都遠(yuǎn)小于常規(guī)稻田,節(jié)肥減排綜合效益顯著。

□

[1] Turner II B L, Meyer W B. Land use and land cover in global environmental change: considerations for study [J]. International Social Science Journal, 1991,43:669-679.

[2] 龔子同,陳鴻昭,張甘霖,等. 保護(hù)耕地:問(wèn)題、癥結(jié)和途徑——談我國(guó)1.2億公頃耕地的警戒線[J]. 生態(tài)環(huán)境,2007,(5):1 570-1 573.

[3] 楊桂山. 長(zhǎng)江三角洲近50年耕地?cái)?shù)量變化的過(guò)程與驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究[J]. 自然資源學(xué)報(bào),2001,(2):121-127.

[4] 張海東,于東升,史學(xué)正,等. 浙江省新近耕地動(dòng)態(tài)及其驅(qū)動(dòng)因素[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,(12):3 120-3 126.

[5] 薛 萐,劉國(guó)彬,張 超,等. 黃土高原丘陵區(qū)坡改梯后的土壤質(zhì)量效應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011,(4):310-316.