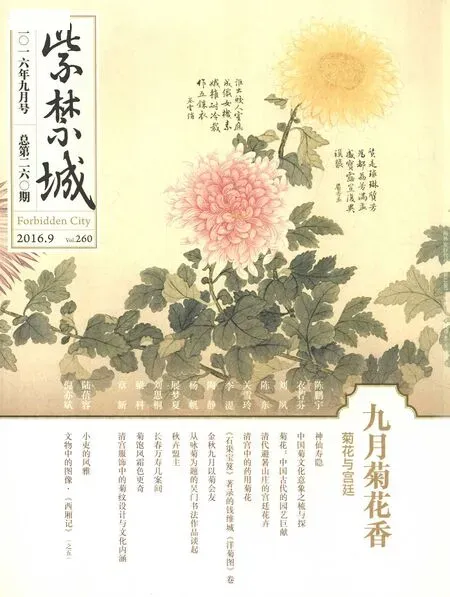

高情含貞從詠菊為題的吳門書法作品談起

楊 帆

故宮博物院書畫部副研究館員,研究方向為書畫鑒定

高情含貞從詠菊為題的吳門書法作品談起

楊 帆

故宮博物院書畫部副研究館員,研究方向為書畫鑒定

明中期以來,隨著經濟的迅速發展,文化的中心慢慢轉以蘇南為主。古代蘇州或稱吳中,即是當時經濟發展的中心。城市經濟的繁榮刺激了書畫作品作為商品流通,繼而出現了專門以書畫為生的藝術家和鑒定家等,為書畫繁榮奠定了基礎。文藝思想在經濟大繁榮的歷史條件下出現了新的思潮:一方面,文人圈的活動以及文人畫的興起,使得當時的社會審美和風尚在文人階層與市民階層間產生了距離甚至斷層;另一方面,性靈自由和心性說流行于世。祝允明、文徵明等大批文人的介入,更豐富了書法藝術的精神內涵和創造性,書法也逐漸擺脫了明初書壇毫無生氣的狀態,出現了新的發展。

故宮博物院藏明代書法家作品數量頗豐,本文以故宮博物院藏明中期吳中地區以菊花為題的三件書法作品為對象,分析此時期書法風格的特點。

祝允明行草《菊詞》札

祝允明(一四六〇年~一五二六年),字希哲,因右手有枝生手指,故自號枝山,長洲(今江蘇蘇州)人。祝允明早年就飲譽文壇,但仕途不順:成化十六年(一四八〇年)到弘治三年(一四九〇年)這十年間,祝允明四次鄉試皆未取,三十三歲時才考中舉人。從弘治九年(一四九六年)開始,「七試禮部」皆落榜,五十五歲時,出任廣東興寧縣的知縣。嘉靖元年(一五二二年),被舉薦升任京兆應天府通判官,后人因此稱他為「祝京兆」。未滿一年便回鄉歸隱,過著放浪自適的晚年生活。

祝允明書藝歷程大致分為三個時期。啟蒙期:早年是以學習晉唐為主,并深受祖父祝顥、外祖父徐有貞及岳父李應禎的啟蒙與影響。創發期:這一時期,祝允明的科舉屢挫,思想也漸從儒家的入世進取轉入釋道的出世。在書法上,則開始涉獵宋元,對宋時寫意和戲墨更加鐘愛,將宋人寫意古風融入晉韻及唐法之中。成熟期:科場命運不順令祝允明中年后放棄對科舉之事的執著,轉而熱衷于道家,其個性變得奇怪放誕,書風也發生了很大變化,晚年多寫張揚個性的草書,王世貞《藝苑卮言》評價說:「……晚節變化出入,不可端倪,風骨浪漫,天真縱逸,真足上配吳興,他所不論也。」

明 祝允明 行草菊詞札尺牘 故宮博物院藏

此篇《菊詞》書:「面背青皇斂,心從白帝傾。避炎趨冷欠惺惺,誰識一般風味盡多情。索性拋金縷,渾身付墨卿。偎紅年少想應憎,只為緣分近書生。右墨菊小詞,枝山允明。」所書內容真實地反映了祝允明棄仕從隱的想法,借用菊花寒風而立的品性,抒發自己內心的感受。尺牘為書家平日所書,隨行隨意而書,筆墨縱橫張揚,書寫率意自然,無刻意造作之態,真情實感自然流露,讀字如見人。從結構上講,其書法很少連綴劃圈,多是各自獨立,提頓起伏較少變化,有東奔西突的狂亂節奏,尤其是其中數字線條夸張延伸,或錯入他行,形成錯落感,如流云翻逸。莫是龍也曾評說:「京兆師法極古,博習諸家,楷書骨不勝肉,行草應酬,縱橫散亂,精而察之,時時失筆。」婁堅則說:「京兆草書,筆力非不矯矯,求之伯高,藏真,尚多乖少合,況于晉人之遠韻乎。」馬宗霍也認為:「京兆之草,頗傷隤放。」「隤放」是指用筆萎靡無力,狂放不到位,即「多乖少合」。這件作品正體現了書家放縱灑脫的心態,書寫過程中有的字轉折過快,并未完成「提」「轉」「頓」的動作,線條浮滑,在結體上也有類似情況;而正是這些放意之處形成了祝允明書法的特點,表現出其縱逸的心態。由于轉折過程中減少了規定的動作,反倒使得作品產生強烈的律動和撼人氣勢,而古雅之氣溢于卷外。其行草書多為單字,最多兩字相連,凡后者皆以細筆帶過,使得靈動中點畫分明,無連綿藤纏之筆,更趨奇縱,形神兼備,體現出他深厚的書法造詣和高傲狂放、落拓不羈的性格。清人王澍曾評曰:「他人書千紙一同,唯祝京兆紙各異態,字各異勢,平生無有同者。仆推京兆書為有明第一,為此也。」

文彭草書《雜花詩》卷

就文氏家族的書法而言,文徵明的長子文彭以及次子文嘉是非常重要的人物。

文彭(一四九七年~一五七三年)字壽承,號三橋。別號魚陽子、國子先生,初以諸生授秀水訓導,后擢為國子助教、國子博士,兼善詩、書、畫、印。其書法精于楷、行、草等書體,又在印章篆刻上開啟了古代文人自篆自刻的先河。

文彭家學深厚,早年書法得授于父,行、楷、隸都承其父書風。王世貞在《吳中往哲像贊》中寫到:「先生少承家學,善正、行、草書,尤工古隸,咄咄逼其父。」其草書初有父風,后上追北宋及晉唐書風。對于其師從,明代許谷在《文國博墓志銘》中這樣寫到:「先生字學鐘、王,后效懷素,晚年則全學過庭,而尤精于篆隸。……」此時文彭的行草書主要為米芾的筆法以及唐代孫過庭小草的風格,運筆疾速,字形卻相對平整,字勢并不欹傾挺拔,后多吸收孫過庭小草的精到與圓融,甚至還融入了懷素小草《千字文》的平淡虛和之氣。詹景鳳在《詹氏小辨》中這樣評價:「文彭篆、分、真、行、草并佳,體體有法,并自成家,不蹈父跡,才似勝之,工力遠不及父。」

流傳于世的文彭書法作品有立軸、鏡心、橫幅、屏、扇面、冊頁、手卷等多種形式,各種書體中以草書居多。此卷款署:「隆慶壬申五月既望,三橋文彭閑錄舊稿。」隆慶壬申為公元一五七二年,此時文彭七十五歲,此卷為其極晚年的作品,所書內容為其舊作雜花詩。此為其中一首,題為《菊花》,內容為「九月黃花粲粲,清霜獨逞奇姿。愛教當年陶令,南山相對東籬。」在融匯眾家的基礎上,文彭形成了自己獨特的草書風格。運筆勁挺嫻熟,節奏歡快暢意,筆意傳神達情,結體張弛有節,行距清晰,氣息暢逸,極具懷素《自敘帖》之筆意,在章法上亦多有懷素痕跡。除了懷素外,文彭草書還深得祝允明書法之精髓。縱觀全詩氣勢連貫,流暢自若,點畫潔凈圓轉,結構精穩妥當,自始至終無一懈怠。時雜蔡君謨、米元章之意,轉折處力大如弓,有其父文徵明硬朗的風貌。輕重提按多從孫過庭《書譜》而來。筆趣之間,與祝枝山最似,有枝山之氣,大小錯落,變化出入,天真縱逸。文彭于孫過庭《書譜》用功尤勤,也偶有潦草不精之處,這也是鑒定文彭草書的依據之一。明王世貞在《吳中往哲像贊》中說道:「(文彭)行、草有懷素、孫過庭法,而傷率弱。」詹景鳳曰:「不蹈父跡,才似勝之,功力遠不及父。」清代書法家王文治在《快雨堂題跋》中曰:「精熟不如父,而蕭散之氣則遠過之。」「率弱」、「乏功力」、「蕭散」等論,所言中肯,但從另一方面來看,亦說明了文彭在書去創作中更多的是其才情的流露。明代著名書畫家、鑒賞家李日華曾云:「國朝書法成就,未有如壽承者也。」并將他提到與祝允明相等的高度,云:「此公書法,枝山雁行也。」

明 文彭 草書雜花詩卷紙本 故宮博物院藏

王穀祥行書《竹菊七律》

王穀祥(一五〇一年~一五六八年),字祿之,號酉室,長洲(今江蘇蘇州)人,明代畫家。嘉靖八年進士,官至吏部員外郎。官場失意后,棄官歸里,屢招不出,十九歲時就與文徵明有交往,后從其游,書畫皆師從文徵明。卒年六十八。《明史》里列舉了與文徵明「游」者,依序為:王寵、陸師道、陳道復、王榖祥、彭年、周天球及錢榖。除了王寵與湯珍外,文徵明大部分的門徒或弟子都以善繪畫而聞名,是組成「文派」的畫家成員。王榖祥雖被視為傳承文派畫風的門徒,本身并未開創令人矚目的前景,然而在文徵明所謂的弟子里,王穀祥卻是特別的一位。他受文徵明題贈的作品相當多,各種風格都有;王轂祥善寫生,渲染有法度,意致獨到,即一枝一葉,亦有生色;書法學晉人,篆籀八體,用筆自如清新,頓挫有力,并臻妙品;他對篆刻的愛好來自師門,并且在嘉靖文人篆刻藝術潮流初興之時發揮了作用,成為當時少數的著名文人篆刻家之一。

此詩為王轂祥自作七律詩:「高情不喜春花艷,可愛秋容菊有芳。三徑清香存晚節,九華佳色媚重陽。金精炫采叢棲露,玉質含貞獨傲霜。更學仙家資服食,飲泉甘谷壽靈長。」詩文中寫出了自古以來對菊花的評價,菊花的食用價值、高貴品質和姿妍質貞的特點在詩中一一談及,言語生動,喜愛之情溢于紙間。尺牘作為文人交往的一種方式,常常表現出書家書法風格的最本真特點,也是書家身心放松時的作品。整幅作品上下呼應,左右映帶,血脈相通,氣貫神溢。此件書法中的行距、字距緊密,用筆自如緊湊,提頓點按輕松自然,墨色雖濃卻極富變化,點畫間晉人風韻自現,正如現存上海博物館王轂祥書《庾信馬射賦》后尾款所述,其書法寫褚遂良的筆意,風格已不似趙孟頫,此外還明顯受到文徵明小楷的影響。王世貞《藝苑卮言》稱:「王吏部穀祥,正、行法趙吳興(孟頫),雖老健而乏雅致。」明皇甫汸《皇甫司勛集》評云:「轂祥書仿晉人,不墜右軍、大令之風,篆籀八體,并臻妙品。」可見其書法師古,但非泥古不化,并在當時的風潮中,融合了吳門書風的特點,筆法蒼勁有力,結體張弛有致,符合當時的書法風尚。

明代中期,以祝允明、文徵明、王寵、陳淳為代表的吳中書法名家名盛一時,其中蘇州文氏一門,從文徵明到文彭、文嘉、文元肇、文元發,人才輩出。師從文徵明的弟子王榖祥、彭年、周天球、許初等門人及傳習者有近百人。這些書法家出現在蘇州,以祝允明和文徵明最有影響力,文中所談及的文彭、王穀祥分別為文徵明的兒子和弟子,當更多受到文徵明或祝允明的影響。他們將一種典型的文人氣融入書法,即把自身豐厚的文化涵養和放浪形骸的性格融入書法中,迎合了當時經濟繁榮的蘇州地區市民的文化審美需求,形成了如下的特點:

(一)劉熙載說:「書,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。」此時吳門書派的作品正如文中三件作品所傳達出的信息:率意真實,縱意隨性,書寫自身的心性,觀其書如見其人于眼前。無拘無束、自由自在的格調與當時官方流行的書法標準化格格不入,遠不同于明初臺閣體的書法風格。

(二)師古精神。祝允明強調書法需「沿晉游唐」;而文彭的草書遠學懷素,近學祝允明;王轂祥則有褚遂良之風,并學文徵明之書。書法風格均有古老來源。

(三)「起雅去俗」。此為祝允明對書法的要求,顯然是指以學識和修養來陶冶性情、凈化心靈,從而達到較高的精神境界;這正是文人在書法領域的發展所產生的書卷氣,恰恰符合了明代經濟繁榮發展的吳中地區的社會文化需求。

正是由于這些特點,吳門書派才可以一掃臺閣體書風,進而將以北京宮廷書家為代表的書壇中心轉移到了江南。

明代中葉在吳中興起的書派是個性解放的體現,他們深悟古法卻不拘泥于古法,隨性暢意,重在表現自我精神和審美理想,表現形式及技法的獨到之處在情境中創作出來,并不刻意追求技法和表現形式本身。通過以上三件作品,也可一窺此時書法變化的盛景。

明 王穀祥 行書竹菊七律尺牘 故宮博物院藏