北京市產業結構與就業結構的動態演變分析

■ 韓永寶博士生(1、首都經濟貿易大學 北京 100070

?

北京市產業結構與就業結構的動態演變分析

■ 韓永寶1、2博士生(1、首都經濟貿易大學北京100070

2、北京青年政治學院北京100102)

內容摘要:眾多學者的研究結果表明,產業結構與就業結構相互作用、相互影響、相互促進,共同推動經濟發展。本文選取北京市1978-2014年的數據,對產業結構與就業結構的演變進行分析,指出隨著產業結構調整,北京市產業結構趨于合理,但就業結構的調整滯后于產業結構的變動。因此應在促進三次產業協調發展的基礎上,推進現代農業、現代制造業、現代服務業的發展,推動產業內部結構優化升級,同時要充分發揮小微企業在產業結構調整、就業結構變動中的重要作用。

關鍵詞:就業結構產業結構就業彈性結構偏離度

引言

配第-克拉克定理表明:隨著經濟的發展和人均國民收入水平的提高,勞動力由第一產業向第二產業轉移;當人均國民收入水平進一步提高時,勞動力便向第三產業轉移。各國經濟發展的實踐也充分證明,產業結構與就業結構之間具有很強的關聯性,產業是就業的載體,產業結構在一定程度上決定就業結構,而就業結構會對產業結構的變動方式與方向產生重要影響。在短期內,就業結構的調整會滯后并反作用于產業結構的演變,而在長期,產業結構和就業結構的變化具有趨同性。

近年來,在我國三次產業結構不斷趨好的同時,就業問題日益凸顯,產業結構與就業結構之間的不協調性問題依然存在。眾多學者對產業結構與就業結構之間的變動問題進行了研究與探索,得出了一些有價值的結論。如袁海霞(2009)認為北京市就業結構相對滯后于產業結構,要實現就業結構的優化必須使勞動力資源配置與產業結構的演變相協調。王嵐嵐等(2010)認為北京市第二產業吸納勞動力的能力趨于下降,第三產業仍具有較大的就業空間。王少國(2014)認為北京市就業結構的調整滯后于產業結構的變動。本文針對北京市產業結構與就業結構演變進行分析,對解決上述問題具有一定的指導意義。

北京市產業結構與就業結構動態演變分析

(一)“三、二、一”產業布局定格且產業結構趨于合理

改革開放以來,北京市經濟總量不斷擴大,經濟發展水平邁入一個新階段。伴隨著經濟的快速增長,產業結構也隨之發生了較大變化,1994年第三產業產值比例首次超過第二產業,產業結構由“二、三、一”格局轉變為“三、二、一”格局,2014年第三產業產值占GDP比重達到77.95%。

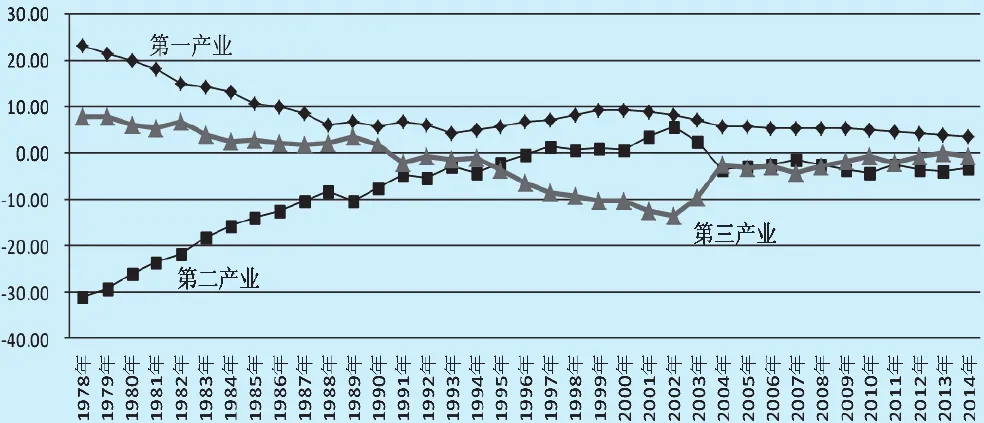

為分析產業結構的合理化水平,本文引入泰爾指數(Ti)作為衡量指標,其值為0,表示產業結構均衡,否則認為產業結構不合理,其絕對值越大,產業結構越不合理。選取1978-2014年北京市三次產業的相關指標數據,計算得出各年度產業結構合理化水平值(Ti),如圖1所示。由此可知,改革開放以來,北京市產業結構經歷多次震蕩之后,自2005年起,北京市產業結構逐漸趨向合理,產業結構趨向均衡。

(二)產業高端化趨勢彰顯且成為經濟轉型的重要力量

從三次產業內部結構看,產業高端化趨勢彰顯,成為經濟轉型的重要力量。2014年全市規模以上工業中戰略性新興產業增加值比上年增長17.9%,對全市規模以上工業增長的貢獻率達62.7%。近年來,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,科學研究和技術服務業等高端服務業行業發展勢頭強勁,對地區經濟增長的驅動作用明顯增強。2014年以上3個行業對全市經濟增長的貢獻率達到50.5%,拉動全市經濟增長3.7個百分點。

圖1 1978-2014年北京市產業結構合理化水平(Ti值)

圖2 1978-2014年北京市三次產業結構偏離度變化趨勢

(三)就業結構變動與產業結構變動表現出較強的正相關性

隨著產業結構的調整,北京市三次產業中勞動力資源的配置即就業結構也發生了明顯變化,且表現出明顯的相關性。根據《北京統計年鑒2014》、《北京市2014年國民經濟和社會發展統計公報》公布的數據計算結果可知,隨著三次產業產值比例的變動,三次產業就業人口比例基本上表現出同方向的變動,即就業結構變動與產業結構變動表現出較強的正相關性。王嵐嵐等(2009)的研究也認為勞動就業與產業結構變動方向正相關。

北京市產業結構與就業結構協調性分析

(一)三次產業結構偏離度分析

產業結構偏離度是衡量產業結構與就業結構是否協調的常用指標,計算方法有多種,本文采用王秋芳(2014)的方法:結構偏離度(Li為某產業的就業人數,L為三次產業的總就業人數,Gi為某產業的增加值,G為三次產業的總增加值)。結構偏離度為0時,表明產業結構與就業結構處于協調狀態,結構偏離度絕對值越小,二者越協調。結構偏離度與勞動生產率成呈反向關系。

根據《北京市統計年鑒2014》和《北京市2014年國民經濟和社會發展統計公報》公布的數據,代入公式可計算出北京市1978-2014年三次產業的結構偏離度,如圖2所示。

由圖2可以看出,1991年之前,第一、三產業結構偏離度均大于0,表明其勞動生產率偏低,存在勞動力轉出的可能性,第三產業結構偏離度逐漸縮小,吸納就業的潛力逐漸增大。1991-2003年,第三產業結構偏離度小于0,就業潛力逐漸增強,這與國家大力發展第三產業的政策不無關系。同時,隨著行業壁壘、地區壁壘的逐漸打破,勞動力逐漸向第二產業聚集,第二產業就業空間變小。2004年起,第一產業結構偏離度呈下降態勢,但仍大于0,勞動力轉出的可能性仍然存在。隨著北京市發展高新技術產業和戰略性新興產業政策的出臺,第二產業就業空間逐漸增大,結構偏離度由正轉負,絕對值處于較高水平。受城鎮化和外來人口的影響,盡管現代服務業、生產性服務業、流通業等新興服務業得到迅速發展,但第三產業結構偏離度趨向于0,吸納就業能力已漸近飽和,吸納就業空間有限。

(二)北京市各產業就業彈性分析

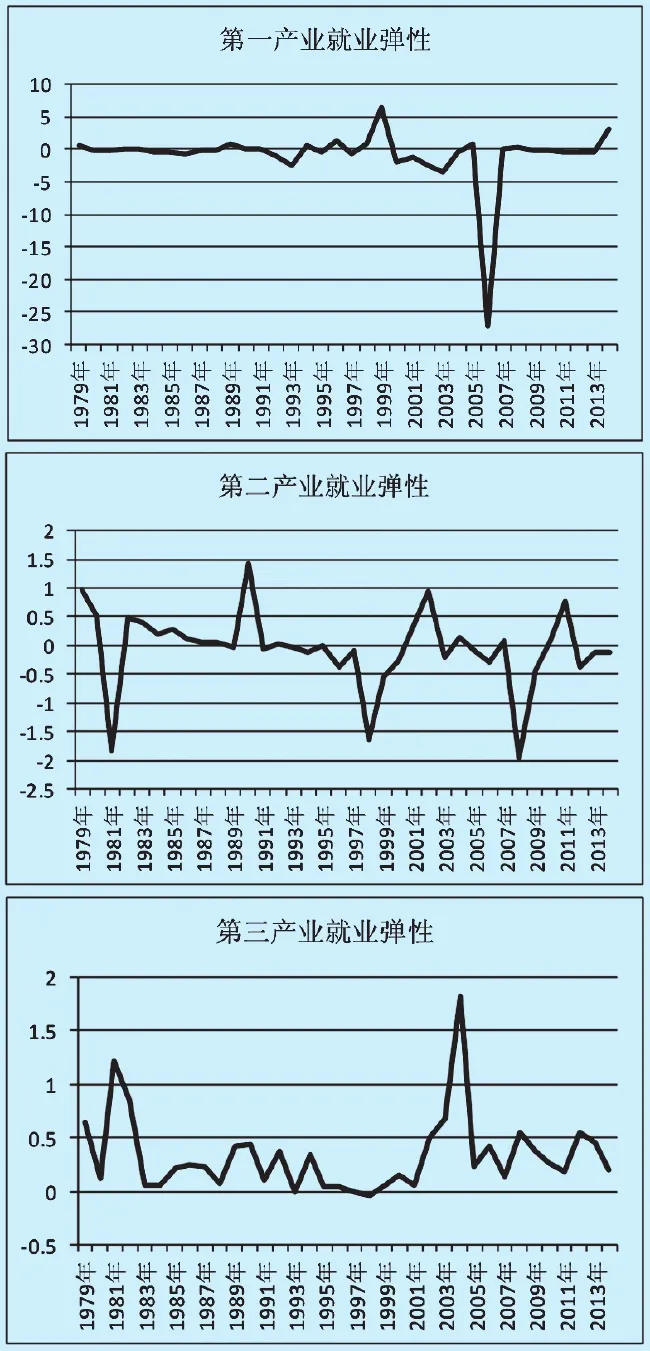

主要著眼于在三次產業結構存在偏離的情況下,各產業對勞動力的吸納程度。就業彈性用公式表示為E=GL/GY,GL表示勞動投入的增長速度,GY表示經濟增長速度。根據《2014年北京市人口統計年鑒》、《北京統計年鑒2014》、《北京市2014年國民經濟與社會發展統計公報》公布的相關數據可以計算出北京市1978-2014年各年三次產業的就業彈性,如圖3所示。

相對于其他產業,第三產業就業彈性基本上為正,且相對較高,說明第三產業已成為北京市吸納勞動力最多的部門。第二產業就業彈性波動比較大,這主要與工業化進程的加快、工業內部優化升級有關。第一產業就業彈性基本上都為負,表明由于農業現代化的深入推進,勞動力需求降低,造成盡管產值上升卻出現就業人口下滑的態勢。

圖3 1978-2014年北京市各產業就業彈性變化趨勢

結論與建議

本文的研究結果表明,隨著產業結構調整,北京市產業結構趨于合理,但就業結構的調整滯后于產業結構的變動。第一產業勞動生產率較低,迫切需要轉移剩余勞動力。2004年以來第二產業就業比重小于產值比重,存在進一步接納勞動力的可能性,需要進一步優化內部結構。為使產業結構與就業結構的變動相協調,本文提出以下建議:

(一)深入推進產業結構調整,拓寬剩余勞動力轉移渠道

推進產業結構調整包括三個方面:一是要積極推進農業產業化進程,發展農業產業鏈,創造更多就業機會,促進農業剩余勞動力就近轉移。同時要發展現代農業,促進農業規模化運營,提高勞動生產率,促進勞動力向二、三產業轉移,為二、三產業結構調整提供必要的勞動力。二是要加快推進二、三產業結構調整,一方面要用現代技術改造傳統制造業,大力發展現代制造業,增加就業崗位,另一方面要促進第三產業內部結構升級,大力發展金融、文化創意服務、商務服務、計算機技術服務等現代服務業,繼續做大做強總部經濟、六大高端產業功能區,擴大第三產業就業空間。三是要促進三大產業之間的協調發展,緩解產業結構與就業結構不均衡的矛盾。

(二)加大人力資本投資力度,適應產業結構調整需要

在產業結構調整中,往往會出現失業和空崗并存的現象。解決這一矛盾,就必須加大人力資本投資,開展有針對性的培訓,提高勞動者素質與技能,擴大有效勞動力供給。為此,政府一方面要加大對高端人才的引進,提升人才服務質量,滿足北京市高端產業、新興產業發展的需要,另一方面要建立起完善的教育培訓特別是職業教育培訓體系,加大對勞動者的再培訓,以適應產業結構調整對勞動力的需求,促進產業結構與就業結構的協調。個人要增強在職學習的自覺性,不斷提升自身素質,以主動適應產業結構升級對人才的需要。

(三)大力支持發展小微企業,發揮就業吸納能力強的作用

相對于大企業,小微企業就業門檻低,而吸納就業能力比大企業強,在繁榮經濟、促進就業方面發揮了重要作用。2013年末我國二、三產業小微企業法人占全部企業法人的195.6,吸納就業超過1.47億人,占全部企業法人就業人數的50.4%。但與世界上主要經濟發達國家還有一定差距,如德國小微企業提供了70%的就業機會,美國小微企業提供了56.5%的機會。要改變就業結構變動滯后于產業結構調整的問題,大力發展小微企業是重要路徑之一。北京市要從融資、稅收等方面對小微企業進行政策扶持,為其提供良好的發展條件。

參考文獻:

1.袁海霞.北京市產業結構與就業結構變動分析[J].北京社會科學,2009(3)

2.王少國等.北京市產業結構與就業結構的協調性分析[J].經濟與管理研究,2014(7)

3.王秋芳.山東省第三產業就業潛力分析—基于結構偏離度視角[J].山東工商學院學報,2014(1)

中圖分類號:◆F061.5

文獻標識碼:A

基金項目:▲本文受北京市教委科研計劃社科項目“新型城鎮化與農業轉移人口市民化良性驅動研究”和北京高等學校“青年英才計劃”資助項目“新型城鎮化背景下有序推進農業轉移人口市民化研究”資助