傳統紋樣在新媒體傳播方式當中的應用

王怡琛

伴隨著智能手機等產品的普及,以及互聯網+戰略的正式提出;在互聯網時代的影響之下,視覺傳達設計的戰場也從招貼海報包裝等印刷品領域逐漸轉向了以智能移動終端為首的計算機領域。考慮到移動端界面的設計首先要基于滿足功能性與交互性的前提之下,此時的視覺設計將顯得更為的“謹慎”;尤其是在扁平化,偽扁平化當道的今天,如何能夠在滿足視覺信息的傳達這一基本需求的同時,在一些特定環境的應用設計(如更加具有民族特質的美術館及博物館)中更好的融合入“民族的”這一個特征也是移動端設計中需要考慮的一個問題。

現有的在appstroe中販賣的博物館及美術館應用當中,大多數的產品都存在特色不足,或是未能很好的利用特色元素從而使得達意性略顯欠缺等等問題。視覺設計中重要的一點就是將與被設計體相關的元素進行提取,變化之后毫無違和的應用到作品當中來,所以我就傳統紋樣如何在移動終端的界面設計中得到良好的運用總結出了以下幾點。

首先,移動端雖然同屬于視覺傳達設計,但是卻有他獨特的屬性。

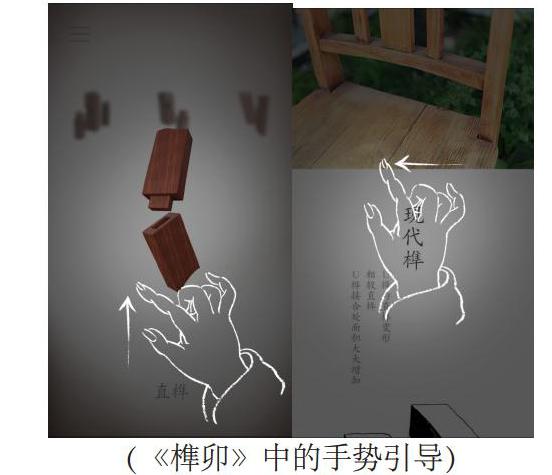

首當其沖一個特點就是界面小,這就要求我們在設計的整體把握中要更多的考慮簡潔性;同時,高效的提取內容一定是用戶在使用中最需要考慮的一個問題,內容優先永遠是我們要首先堅持的一個原則。在此基礎上我們才能再去考慮趣味性,個性化這些問題。如何將信息架構與圖形語言進行良好的結合?在擁有明確導航的同時,如何使整體設計也保持統一性,連貫性?這都是值得我們去思考的。最后,在功能完善的前提下,如何構建一個更加個性化的導航模式是值得我們在每個作品中去深究與探索的。

(《榫卯》中的手勢引導)

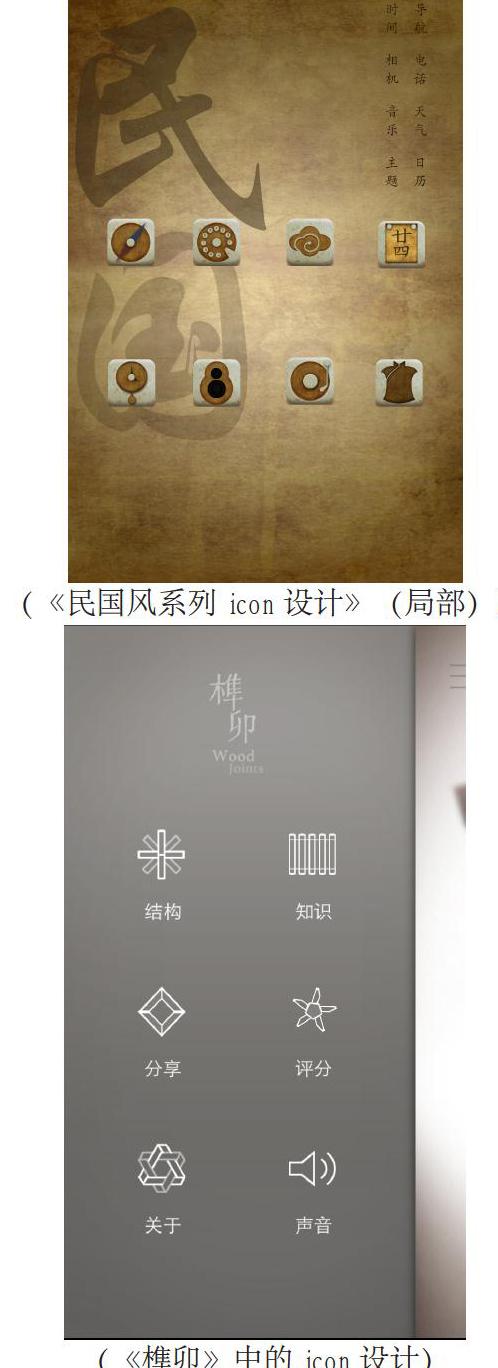

其次,icon的設計是整個移動端在確定了整體導航風格之后的又一大設計重點。在界面設計中,icon設計不同于logo設計的是他更多的要考慮達意性,并且由于尺寸的原因,移動界面中的圖標要求我們在設計中盡量做到“言簡意駭”,并且,在“扁平化”甚至“偽扁平化”的設計風格大肆流行的今天,如何將繁瑣的傳統元素經過精確的提取與再創作,同時滿足“風格”與“流行”的并存,也是值得我們思考的問題。例如我在去年設計的《民國風系列icon》,選用了民國時期的真實物件進行比照調查,同時與流行的“偽扁平話”設計進行了元素的提取與融合,再加上色彩的應用,達到這這樣一個具有年代感又同時滿足達意性的作品。

(《民國風系列icon設計》(局部))

(《榫卯》中的icon設計)

再次是色彩問題,傳動紋樣大多數是一些單色的平面作品,而由于技術的發展,移動界面中的高保真RGB色彩顯示給予了設計者更大的空間,如何將傳統的色彩更好的結合各式的顯示器進行顯示,而這一步將成為在整個設計過程中一個更加細致化的工作。

(傳統顏色色譜(局部))

最后,如何將視差效果,擬真動態等等這些頁面技術應用到我們的設計當中來,以求給用戶在最簡練的視覺語言中同時帶有趣味性也是我們視覺設計師同時需要考慮的。 例如彥風老師曾經設計的《中國古典家具》?中被他戲稱為“榫卯炸開”的家具觀賞的交互模式,以及在切換菜單內容時跳動的墨斗等等都將傳統的藝匠制造動作用最直觀的方式在移動終端當中得以體現。 傳統的動作不僅沒有與“屏幕里的小世界”顯得格格不入,反而在這方天地中被傳播得更遠。

(《中國古典家具》)

總之,在傳統美術館及博物館這類項目的移動終端產品的視覺設計過程中,應當依照上述總結的四點:1.導航設計;2.icon設計;3.色彩設計;4.動效設計

的設計先后順序,由廣及微的來進行考慮。而在這其中,傳統紋樣的應用則應該在遵循移動端界面設計大原則的基礎之上(體驗優先)來進行良好的元素提取與融合。

【注釋】

[1]北京 Tag UX(泰格優思)團隊研發的《榫卯》

[2]中央美術學院 彥風老師團隊研發的《中國古典家具》