淺議林權質押融資中林權市場價值評價的作用

◎ 黃嚴 賀碧昆 黃俊(中國林業產權交易所西南中心,成都610094)

?

淺議林權質押融資中林權市場價值評價的作用

◎ 黃嚴 賀碧昆 黃俊(中國林業產權交易所西南中心,成都610094)

2013年7月5日,中國銀監會與國家林業局聯合印發了《關于林權抵押貸款的實施意見》(銀監發〔2013〕32號),明確提出林農、林業生產經營者可以用承包經營的商品林作為有效抵押物,向銀行申請林權抵押貸款,以滿足林業生產經營需要。而該意見的實施與推廣,意味著實現了林業資源向資本轉化的歷史性突破。至此,以中國農業銀行、中國工商銀行及浦發銀行為代表的商業銀行,極力推進林權抵押貸款,拓寬了農林業企業的融資渠道,為農林業企業的持續發展注入了活力。但好景不長,在短短2 到3年內,各商業銀行便開始放棄或縮小林權抵押貸款規模,停止新增開展林權抵押貸款業務客戶,其直接原因便是農林企業的弱質性與林權處置困難,核心問題在于林權作為抵押物的風險控制問題。

林權作為抵押物的風險主要表現在以下幾個方面:

一是林權估值風險。

1.森林資源資產構成復雜,不僅包括林地上的林木,還包括林地的使用權,且不同林種價值差異較大。

2.林業生產受政策影響較大,林業政策特別是砍伐政策直接影響林權的市場價值。

3.由于林權交易市場、林木交易市場不規范、不完善,導致林權的公允價值難以確定。

4.林權作為資源性資產,其價值具有自然增值性和生長的長周期性。

由于森林資產的特殊性,在林權的估值過程中,普遍存在林權價值與林權市場價格錯位的情況。

二是林權價值保全風險。

森林資源經營管護過程中面臨諸如雪災、凍害、火災、水災、泥石流、風災、病蟲害、污染等較多自然災害,一旦發生往往都是毀滅性的,這將造成抵押物的價值滅失,導致金融機構對抵押物的失控。

作為抵押物的森林資源資產面臨人為偷盜滅失的風險較高。林區一般地處偏僻,交通不便,人口稀少,森林資源管理難度較大,加上部分人員法制觀念淡薄,偷伐、盜伐林木的情況時有發生。作為發放貸款的金融機構很難對林區情況實施及時有效的監管,致使金融機構面臨較大風險。

目前,隨著國家對森林管理的加強以及大力推行的森林保險政策,這項風險已在一定程度上得到釋放。

三是林權處置風險。

金融機構處置抵押物有兩種途徑:一是將林權流轉變現;二是將木材砍伐后出售變現。而這兩種途徑都將面臨風險。

首先,對于林權流轉變現而言,關鍵在于林權的流通性,但是,由于在貸前估值中存在林權價值與林權市場價格錯位問題,極大地制約了林權的流通,抵押林木一旦進入變現環節,價值必然大幅縮水,甚或無法變現,加大了林權抵押貸款中借款人違約時抵押物的變現風險。

其次,就木材砍伐后出售變現而言,面臨木材采伐指標問題。森林資源作為一種特殊資源,國家實行嚴格的保護政策,對木材實行限額采伐,未經林業部門批準,司法、金融部門對抵押物均無權進行變賣處置。目前林木砍伐指標并沒有向林權抵押貸款傾斜,這就有可能造成金融機構不能及時有效處置抵押的森林資源資產,從而加大了貸款風險。

據統計,自然災害、市場風險合計造成了云南林權抵押貸款不良的33.03%。截至2013年12月末,云南省7.4億元的林權抵押不良貸款,還沒有成功處置變現抵押權收回貸款的案例,以林權抵押為特色的貸款品種處于一個尷尬的境地。

因此,突破林權抵押貸款的瓶頸,核心在于有效釋放林權處置風險,解決這一問題的關鍵是建立科學的林權估值體系,控制林權估值風險。交易平臺作為社會化服務機構,在這方面將發揮獨特的作用。中國林業產權交易所西南中心與四川的金融機構合作,推出“信林通”林權抵押貸款服務產品,實現林權抵押貸款2.1億元,貸款不良率為零;南方林業產權交易所與銀行合作,實現林權抵押貸款新增26億元,且貸款不良率為零。交易平臺與銀行的有機結合,是控制林權抵押貸款風險的有效手段。

傳統林權價值認定方式,導致林權價值與價格錯位,讓林權交易變得不可實現。

交易機構通過長期對銀行放貸審批跟蹤與研究,發現在林權抵押貸款中除對農林企業本身的審查外,最重要的便是對授信對象抵質押物以及終極風險的評估。林權由于變現能力低,以及具有較強的專業性等特點,使銀行對于質押物及終極風險的評估,始終存有疑慮,導致我國林權貸款業務難以獲得實質性的突破與發展。林權抵押作為擔保物權的一種,擔保功能源于林權的價值,而價值直接決定其質押擔保功能的實現。但林權價值如何有效評定,目前大多數銀行均采用資產評估事務所出具的森林資源評估報告給予認定。而評估事務所采用的收益法(或稱現金流量法)與市場法相結合,互為參考,最終得出林權價值。具體講,該評估方式是假定該林權所屬林木均進行采伐,按目前市場木材價格進行出售,實現收入后并扣除采伐過程的相關成本,同時加上林地數年使用權價值,最后得出該宗林權評估價格。以四川林地為標準(詳見圖1),四川林權用材林每畝平均蓄積量在6~8m3。以擁有40年林權權益,蓄積量為7m3的成熟松木林為例,目前成熟松木林原木價格650元/ m3,若全部實現銷售,可實現收入4550.00元,林地使用權按每畝10元/年計算,40年林地使用權可實現收入4000.00元,扣除采伐費用、交納的各項稅金250元/ m3,7m3原木費用共計1750.00元,即可得林權評估價格為6800.00元/畝。按照現行銀行信貸政策,該林權作為不動產類,資產抵押率50%,銀行即可以3400元/畝向銀行發放貸款。于是問題就顯現出來了:若貸款企業未能向銀行還本付息,銀行計劃處置該抵押林權,于是以3400元/畝(該價格包括本金)的價格向市場出售該林權,但無法實現成交。因為該價格已遠遠超過市場真實的交易價格。

圖1

根據長期對市場交易數據的收集與整理,還發現同一品相的林權,由于地理位置的不同,價格也千差萬別。同時林權所處區域的產業政策不同,也讓價格形成嚴重分化。更甚者林權所在山脈的向陽背陰面,都直接影響林權價格。

基于林權交易大數據,拔取市場交易價格形成的林權市場價值評價體系,將成為林權價值甄別的又一方式。

根據各銀行林權抵押貸款業務的實際推進情況,了解到林權抵押貸款之所以難,原因是林權作為有效抵押物交易不活躍,資產變現難。而林權交易不活躍或者說資產處置變現難,最為核心原因便是交易定價的不準確,價格未真實反映市場供需,未真實反映影響交易的諸多要素。而定位準確,定價合理的林權,通過公開的林權交易平臺是能即時形成交易,完成權益交付工作。為此,基于林權交易大數據,建立一套指標體系,通過原有市場交易數據,形成目標林權市場價值評價,是有效解決林權融資過程中林權價值問題的又一新途徑。

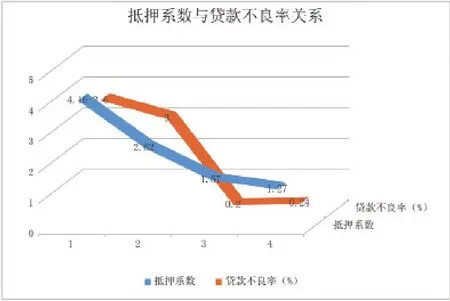

林權市場價值評價將基于該目標區域已有林權成交情況為基礎,并對林木、林地的經濟價值、區域產業結構、基礎設施環境等因素進行條件賦值、權重調整,建立計量數理模型,并根據目標林權的現實情況進行模型系統調節,最終得出該目標林權的市場價格參考區間。經市場驗證,在價格區域中的林權,市場成交概率性極大,可有效指導交易林權的交易定價與投資成本控制。目前,林權市場價值評價已被四川省內數家金融機構所使用,以銀行為代表的資金出借方將評價結果作為信貸額度依據,以擔保公司為代表的增信服務機構將評價結果作為信用增進的根據,甄辨林權價值,在融資風險可控的情況下,實現資本收益最大化(詳見圖2)。

圖2

林權市場價值評價將有效協助在融資過程中的金融機構了解林權的真實價值,了解目標林權的區域特征,通過對價格的把控與控制,規避林權抵押貸款道德風險與市場風險,真正實現資源與資本的對接,資源向資本的轉換。

(第一作者為中國林業產權交易所西南中心總裁)