論農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的可保利益和損失補償——一個法經(jīng)濟學(xué)視角

孟一坤 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院

?

論農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的可保利益和損失補償——一個法經(jīng)濟學(xué)視角

孟一坤復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院

項目來源:“上海地方高校大文科研究生學(xué)術(shù)新人培育計劃項目”和上海市教育委員會科研創(chuàng)新重點項目“天氣衍生品交易的福利效應(yīng)測度及其在中國的開發(fā)框架研究”(編號:13ZS064)。

一、問題的提出

農(nóng)業(yè)保險作為一種風(fēng)險管理工具和國家農(nóng)業(yè)支持保護體系的組成部分,對提高農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力、保障糧食生產(chǎn)安全具有重要意義。十六屆三中全會、2004年后連續(xù)多年的中央一號文件、《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、保監(jiān)會《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)保險理賠管理工作的通知》和《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)》等都對發(fā)展農(nóng)業(yè)保險提出了明確要求。“十三五規(guī)劃”中明確提出“深化農(nóng)村金融改革,完善農(nóng)業(yè)保險制度”,將其列為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的內(nèi)容之一。

我國農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的研發(fā)瓶頸,不僅在于基礎(chǔ)設(shè)施、指數(shù)編制、合約設(shè)計等經(jīng)濟、氣象領(lǐng)域,更在于對天氣指數(shù)保險適格性論證的法律領(lǐng)域,即法學(xué)學(xué)者質(zhì)疑其是否滿足保險產(chǎn)品的強制性要求,而此爭議又主要集中在可保利益和損失賠償兩大基本原則的滿足性上。如一位保險業(yè)人士曾指出:“氣象指數(shù)對投保人來說有一般性,個體完全可以通過辦法減少損失或避免損失。如某人減損成功同樣可獲得賠付,而這恰恰違背了‘無損失無賠償’的保險基本原則。”

(一)背景、特征和應(yīng)用

事實上,農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的真正涵義是“天氣指數(shù)保險在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用”。我們應(yīng)當(dāng)區(qū)別于廣義的農(nóng)業(yè)指數(shù)保險(agriculture index insurance),因為后者還包括農(nóng)業(yè)產(chǎn)量指數(shù)保險(yieldindex insurance)和農(nóng)業(yè)收入保險(income index insurance)。而且農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險在國外常被稱為“基于天氣指數(shù)的保險”(weather index-based insurance,WII),或直接稱為“天氣保險”(weather insurance),這種產(chǎn)品從本質(zhì)上適用于各種暴露于天氣風(fēng)險中的行業(yè)、企業(yè)或個人。但其對管理農(nóng)業(yè)中的天氣風(fēng)險尤富成效,與兩方面有關(guān)。一是農(nóng)業(yè)本身暴露于天氣的頭寸很大。我國農(nóng)業(yè)具有很高的產(chǎn)量風(fēng)險,其中以天氣風(fēng)險最嚴(yán)重,受到世界銀行和學(xué)者的高度關(guān)注。二是傳統(tǒng)的基于損失的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品本身有局限性。我國的情況亦然,傳統(tǒng)農(nóng)險常被形容為“要么保不起,要么賠不起”。

典型的農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險至少需要五個設(shè)定,這也構(gòu)成了其特征:一是以某特定的氣象站為參考站(reference station);二是基于某種天氣指數(shù)形成觸發(fā)點(trigger);三是觸發(fā)后的每點支付(incremental payment);四是封頂?shù)闹Ц叮╨imit);五是保險的期間(period)及其階段(phases)。相較于傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險(基于損失的賠償機制),它具有與生俱來的優(yōu)勢。

在實務(wù)方面,國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(InternationalFundforAgricultural Development,IFAD)一直致力于向貧困國家小農(nóng)戶推廣指數(shù)保險,并于2008年與聯(lián)合國糧食規(guī)劃署(World Food Programme,WFP)攜手成立了天氣風(fēng)險管理專家組,自2009年9月開始同國內(nèi)的國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司在安徽省部分縣市成功開展了多種天氣指數(shù)保險試點。

(二)法律上的質(zhì)疑

可保利益(Insurable Interest)和損失補償(Indemnity)是保險的兩個基本原則,它們使保險具有了區(qū)別于賭博、并旨在規(guī)避道德風(fēng)險與藉以謀利的根本屬性。可保利益是投保人或保單所有人對投保標(biāo)的具有法律上認可的經(jīng)濟利益,特別是當(dāng)發(fā)生保險事故時,保單所有人須有經(jīng)濟利益。損失補償是財產(chǎn)保險中保險人對保單所有人的賠償程度至多是經(jīng)濟上恢復(fù)到與標(biāo)的受損前一刻相同的狀態(tài),即不能從賠償中獲利。

農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險在這兩大原則的滿足性上受到了法律的挑戰(zhàn),二者中只要一關(guān)不過,就能認為這類產(chǎn)品根本不是保險,于是不能受保險法的保護,最多代之以普通合同。更危險的是,如果它本質(zhì)上被認作是一種賭博,那就要受到法律的制裁,這就給創(chuàng)新產(chǎn)品帶來了法律風(fēng)險(Legal risk)。難道投保人是對某個指數(shù)擁有可保利益?若指數(shù)無異于賠率,那不就與賭博無差了嗎?若僅按指數(shù)漲跌賠償而不論保險標(biāo)的是否受損,那就必然不符合損失補償原則?這些質(zhì)疑本質(zhì)上是創(chuàng)新與監(jiān)管的沖突,解決的方法常被認為是至少一方讓步妥協(xié)。筆者將從法經(jīng)濟的視角,解釋農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的產(chǎn)品創(chuàng)新在法內(nèi)涵和法價值兩方面皆符合可保利益和損失補償兩大原則,即這種沖突不存在。

二、法內(nèi)涵的考察:從定性到定量分析

農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的適格性問題先要從其是否具有兩大法律原則的內(nèi)涵上考察,具體的方法是將定性問題轉(zhuǎn)化成定量分析的問題。

(一)農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的可保利益

可保利益有兩個方面,首先它本質(zhì)上是經(jīng)濟利益,其次形式上須合法,故它雖能引申出法律權(quán)利,但卻不是法律權(quán)利。英美法方面,雖然歷史上曾對法定利益說和事實預(yù)期說有過爭議,但現(xiàn)代絕大多數(shù)判例都支持后者。該觀點也是當(dāng)前在大陸法系占統(tǒng)治地位的經(jīng)濟性保險利益學(xué)說的觀點,但我國國內(nèi)的通說仍是法定利益說。于是可保利益是“量”的,而非簡單的有或沒有的“性”的問題。農(nóng)業(yè)保險的標(biāo)的不同于一般財產(chǎn),其可保利益也必然不同。農(nóng)險標(biāo)的多是活的生物,其價值一直處于變化中,天氣指數(shù)保險運用于農(nóng)業(yè)時亦然。判定其法律上是否具有保險利益,有兩條殊途同歸的路徑:或探討可保利益產(chǎn)生的時點(使農(nóng)險成為僅需在保險事故發(fā)生時具有可保利益),或探討期待的財產(chǎn)價值可否看作保險利益(使農(nóng)險以標(biāo)的之期待利益可保)。前者似在邏輯上不通,因為只有具有了該利益才“可保”,但其實此“可保”不是可以簽訂保險合同,而是可以獲得保險賠償。但《農(nóng)業(yè)保險條例(征求意見稿)》限制了此種可行性,竟比《保險法》第十二條和四十八條的要求更為苛刻;所幸,《保險法》對財產(chǎn)保險的保險利益的條文是總括式的,未涉及具體種類,這給農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險以期待利益為可保利益留下了立法空間。臺灣地區(qū)“保險法”第14條規(guī)定:“要保人對于財產(chǎn)之現(xiàn)有利益,或因財產(chǎn)上現(xiàn)有利益而產(chǎn)生之期待利益有保險利益。”

農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險之標(biāo)的與一般農(nóng)險無異,因為指數(shù)只是計量損失的方式。這種明確農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險以期待利益為可保利益的做法,正體現(xiàn)了以“量”為本質(zhì)定“性”方法。

(二)農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的損失補償

誠如我國臺灣地區(qū)學(xué)者江朝國先生所說,損害并非一個純粹的法律概念,而是一個牽涉于法律規(guī)定的經(jīng)濟性概念。農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險單注目于指數(shù)變化,而不問實際損失,這造成了基本風(fēng)險(basis risk)。從個體上看,補償可能高于也可能低于實際損失,這好像違背了損失補償原則,這是指數(shù)保險的“軟肋”,因此曾有學(xué)者將攻克基本風(fēng)險作為指數(shù)保險的首要因素。有專家認為可將天氣指數(shù)保險近似地看作一份定值保單(valued policy),但指數(shù)保險的損失定值并非基于事先估價。不過,定值保單的初衷在此值得借鑒,即財產(chǎn)損失很難準(zhǔn)確計量不應(yīng)成為構(gòu)成保險的阻礙,關(guān)鍵是得到經(jīng)濟補償,這種思路就和人身保險到底是否屬于賠償?shù)膯栴}相似。學(xué)者在試圖辯明產(chǎn)品適格性的同時,往往忽略了該種創(chuàng)新的經(jīng)濟內(nèi)涵;因為“理性人”并不會關(guān)心其法律屬性,而只在意經(jīng)濟上的得失,除非定性問題具有法律風(fēng)險,但這本質(zhì)上還是經(jīng)濟問題。

事實上,傳統(tǒng)農(nóng)險雖然形式上是以實際損失為基礎(chǔ)的,但這種程序上的滿足卻不是實際意義上的滿足,這也與農(nóng)險特征有關(guān)。農(nóng)業(yè)風(fēng)險具有廣泛的伴生性,難以設(shè)計出一種嚴(yán)格基于某一種或幾種風(fēng)險事故的損失賠償合同,于是只能總括地關(guān)注實際損失的大小。通過查勘核保的方式,剔除非保險合同所約定的因素造成的損失,這不但具有很高的誤差性,且極易引發(fā)逆向選擇和道德風(fēng)險,其甄別要么不可能,要么成本巨大,這與損失補償原則背道而馳。有報告認為,這種基于損失的傳統(tǒng)農(nóng)險實際給中國農(nóng)業(yè)帶來了高風(fēng)險、高交易費用、高損失評估錯誤和災(zāi)后補償?shù)牡托省?/p>

必須認識到,使用天氣指數(shù)不是獨立于損失補償,相反正是對它的近似(proxy),其原因在于天氣指數(shù)的可測性和近似可能性,而傳統(tǒng)基于損失的農(nóng)險卻恰恰名不副實。只要技術(shù)上可行,天氣指數(shù)保險正是針對傳統(tǒng)農(nóng)險與損失補償貌合神離之弊病的“一帖良藥”。

筆者借鑒CAPM模型,對農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的基本風(fēng)險作出如下定量分析,如(1)式所示:

這樣便有兩方面因素影響基本風(fēng)險:一是個體和時點不一,這就是的統(tǒng)計分布問題。如果同一個損失發(fā)生時刻投保人足夠多,滿足時,我們有理由因天氣指數(shù)帶來的整體性公平與福利而忽略個體方面對損失補償?shù)姆墙^對意義上的滿足。二是對模型提出了較嚴(yán)格的要求,包括天氣指數(shù)的選擇、組合、模型的形式和限制等,β值越接近1越理想。要求這種近似度的同時,也意味著多出了研發(fā)成本。

這種看似“近似”的刻畫事實上更精確和富有效率,且體現(xiàn)在實務(wù)產(chǎn)品的演變中。美國農(nóng)業(yè)保險就經(jīng)歷了從基于歷史實際產(chǎn)量的保險(Actual Production History,APH)演進為基于歷史實際收益的保險(Actual Revenue History,ARH),進而發(fā)展出基于天氣指數(shù)的保險。世界銀行等指出天氣指數(shù)保險這種對損失的近似刻畫的產(chǎn)品,尤其適合發(fā)展中國家。

這樣看來,農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險在損失補償方面的法律適格性問題其實也是個經(jīng)濟問題,因為只有定量研究后才能做出定性判斷;絕不能先驗性地以價值判斷而否決一切指數(shù)保險。

三、法價值的考察:從風(fēng)險到成本效益分析

筆者進一步將道德風(fēng)險和基本風(fēng)險因素納入成本效益分析框架,從法價值角度論證農(nóng)業(yè)天氣保險可保利益和損失補償原則的正當(dāng)性。

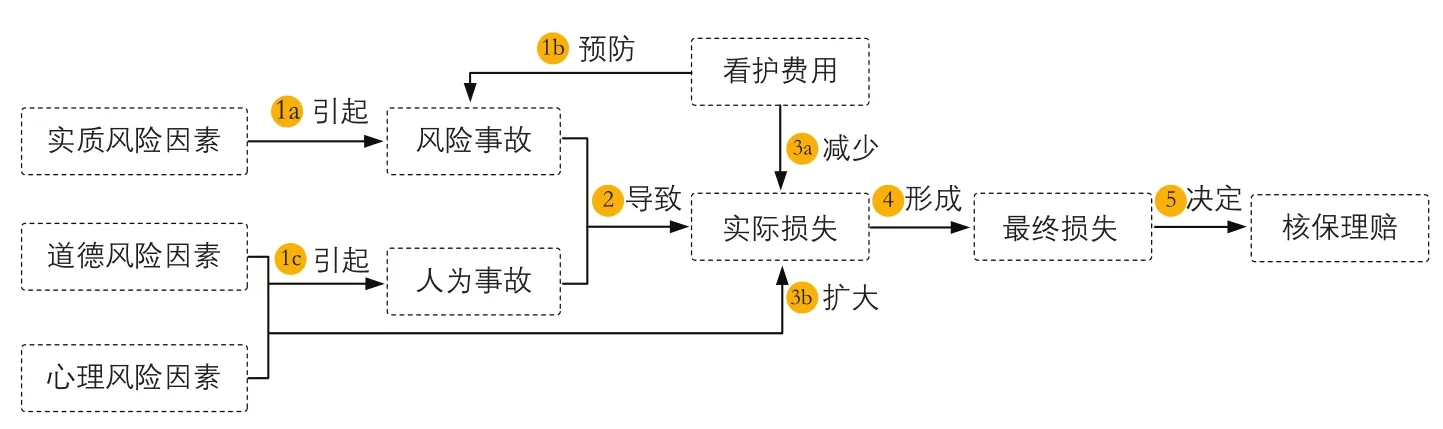

保險市場上的信息不對稱情況非常嚴(yán)重,表現(xiàn)在保險知識、技術(shù)實務(wù)、經(jīng)營信息、監(jiān)管信息和私人信息等很多方面,這使得信息不對稱最普遍的兩種現(xiàn)象,即逆向選擇和道德風(fēng)險在保險市場中較其他市場更為突出,而它們在傳統(tǒng)農(nóng)險中又特別顯著。Arrow (1963)和Pauly(1968)提出了兩種解決道德風(fēng)險的方式:一是對損失進行不完全保險;二是由保險人小心謹(jǐn)慎地監(jiān)督被保險人對投保財產(chǎn)的保護行為。有兩點值得注意:一方面,他們模型假設(shè)中關(guān)于引發(fā)道德風(fēng)險的機制都是由看護費用影響發(fā)生損失的概率,且在發(fā)生實際損失后,賠償?shù)幕A(chǔ)就是由核保確定的損失額。這樣,道德風(fēng)險便通過影響實際損失額得以最終影響賠償金的額度,其機制如圖1所示。研究者不應(yīng)默認這種機制的必然性,而應(yīng)探索設(shè)計其他機制,規(guī)避風(fēng)險和成本問題。另一方面,上述兩種方式已經(jīng)體現(xiàn)出機制設(shè)計的差異,前者為內(nèi)在機制,以人之理性約束人之自利,要確定合適的比率就會產(chǎn)生研發(fā)費用。后者是外在機制,欲以監(jiān)督來抑制道德風(fēng)險之發(fā)作,但會發(fā)生較高的核保費用。這反映出機制設(shè)計差異可能帶來不同的效果,同時發(fā)生不同的成本。

圖1 傳統(tǒng)保險中道德風(fēng)險成功影響理賠額的機制

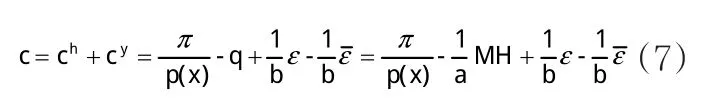

這種道德風(fēng)險因素直接推高了保費,既增加了成本又降低了效率。下面借鑒Shavell(1979)的保險道德風(fēng)險模型,并將風(fēng)險轉(zhuǎn)化為成本,考察道德風(fēng)險、基本風(fēng)險和保險人成本之間的關(guān)系。

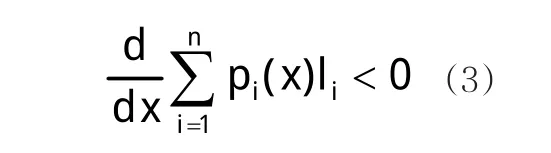

假設(shè)被保險人同質(zhì),且都是風(fēng)險厭惡者,以財產(chǎn)預(yù)期效用最大化為目標(biāo)。效用函數(shù)為此函數(shù)為凹函數(shù),且為二階可導(dǎo)的增函數(shù)。被保險人遭遇天氣風(fēng)險事故時具有財富y,且y面臨的損失為各人能決策看護費用x≥0,于是x能進一步影響到發(fā)生損失的概率這便有且滿足損失的期望隨看護費用的增加而降低,即:

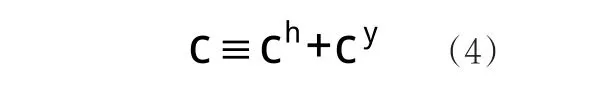

保險人能觀察到的防護費用是z,為隨機變量,其分布取決于被保險人真實的看護水平x。進一步用表示x一定時,z的累積概率分布函數(shù);保險人成本c由兩部分組成,為實施保后監(jiān)督的核保成本和為開發(fā)控制基本風(fēng)險產(chǎn)品而產(chǎn)生的研發(fā)成本,即:

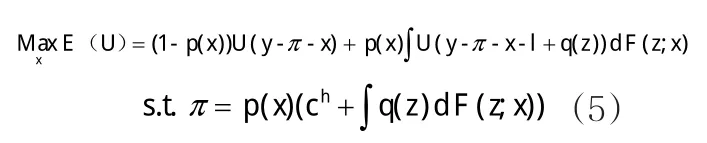

該優(yōu)化問題就是在保險人的盈虧平衡約束下求這種典型的Von Neumann-Mongenstern效用函數(shù)最大化,即:

上述約束條件可以改寫為:

進一步考慮被保險人的道德風(fēng)險,其中a>0表示道德風(fēng)險與能得到的賠償正相關(guān)。而保險人研發(fā)所得產(chǎn)品的基本風(fēng)險,其中表示研發(fā)不能除盡基本風(fēng)險,系數(shù)b<0,表示高研發(fā)成本能降低基本風(fēng)險,于是(4)式變?yōu)椋?/p>

將(7)式改寫成如下形式:

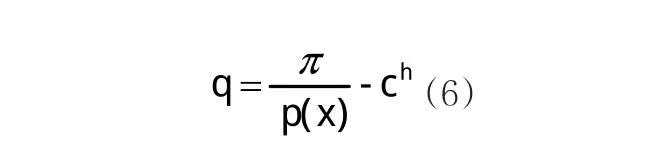

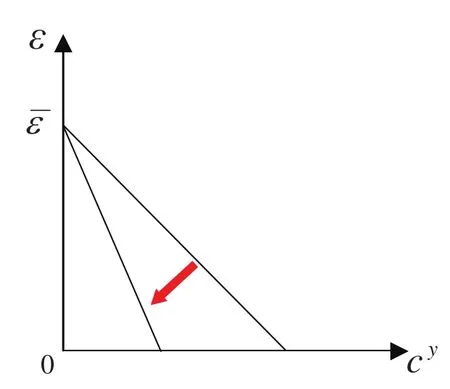

于是,我們發(fā)現(xiàn)保險人成本(c)、道德風(fēng)險(MH)和基本風(fēng)險(ε)三者之間互相牽制,不可能同時既消除風(fēng)險又降低成本,也就是說構(gòu)成了“不可能三角形”(impossible triangle),三者的靜態(tài)關(guān)系如圖2(A)所示,三者牽制的所有組合都位于的△EFG內(nèi)。

圖2 基本風(fēng)險、道德風(fēng)險與保險人成本三者靜態(tài)關(guān)系與效率改進

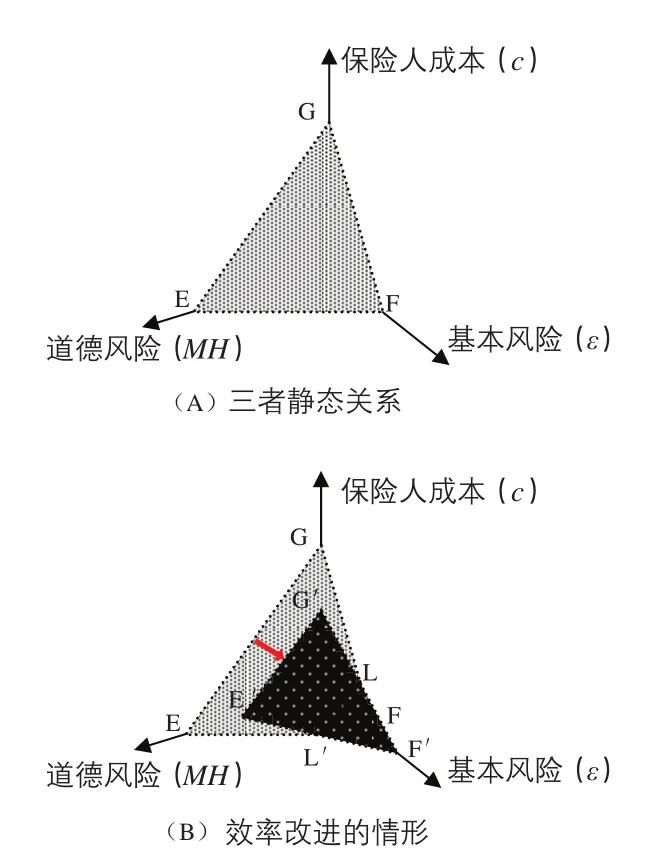

值得注意的是,當(dāng)研發(fā)天氣指數(shù)產(chǎn)品的效率得到改進時,即花費更少的成本能帶來同樣的降低基本風(fēng)險的效果時,成本線仍以為截距發(fā)生向原點的旋轉(zhuǎn),這種微觀機理如圖3所示。進而帶來△EFG空間位置移到△E'F'G':其中E'G'線與EG線平行,變得更靠近原點;而F'較F更遠離原點,如圖2 (B)所示。曲面越接近原點,表明該參數(shù)水平帶來越高的效用。所以,研發(fā)天氣指數(shù)產(chǎn)品能切實改善效益的新曲面為梯形E'G'LL',其中LL'線為△EFG與△E'F'G'的相交線。

圖3 效率改進的微觀機理

至此,我們證明了研發(fā)天氣指數(shù)效率改進能帶來更低的成本和更高的效用,這顯示了農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險的法價值。

四、結(jié)論和建議

(一)結(jié)論

農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險是以農(nóng)產(chǎn)品的期待利益,而非以指數(shù)的盈利為可保利益,這正是其與天氣衍生品的區(qū)別所在,即規(guī)避了純粹投機的可能。同時,天氣指數(shù)近似刻畫實際損失是對傳統(tǒng)農(nóng)險的一種改良,而非并列地多出一種選擇。這種“近似”的具體思路可概括為三點:一是以平均代個體,追求大數(shù)法則下整體的福利;二是以客觀代可操縱,賠償基于不易為人改變的天氣指數(shù),當(dāng)然,氣象數(shù)據(jù)應(yīng)由第三方氣象技術(shù)單位提供,如果是營利性組織,必須保持中立,避免與保險雙方主體的關(guān)聯(lián)性;三是以價值代數(shù)量,損失補償中的“損失”不是產(chǎn)量,而是利潤,必須將農(nóng)戶的價與量的風(fēng)險結(jié)合起來,才真正逼近損失補償原則的真義。可見,真正的可保利益和損失補償原則應(yīng)表現(xiàn)為經(jīng)濟意義上的切實效率,而非法學(xué)概念上的滿足或規(guī)制。

(二)法律制度建議

法律之作用在于保障,而非規(guī)制,是因為監(jiān)督之最終目的仍是實現(xiàn)效率公平。從世界范圍看,對于天氣保險的立法也體現(xiàn)了這種精神。美國保險業(yè)務(wù)受各州法律管制,天氣保險合同須符合可適用的50個州各自的法律規(guī)定,留出可保利益和損失補償?shù)淖兺臻g。英國則要求用戶只要在請求賠償時提供證明有屬于保險范圍內(nèi)的財產(chǎn)方面的可保利益,且明確區(qū)別保險和衍生品的監(jiān)管。歐洲大陸則要求存在資產(chǎn)保護中的可保權(quán)益且損失可證明,譬如法國就從四個方面來確定一份保險合同:可保的風(fēng)險、保費、賠償和保險的技術(shù)。日本的保險公司更能交易各種基于天氣的衍生品合約,即保險公司的OTC產(chǎn)品。筆者提出如下建議:

1.修改《農(nóng)業(yè)保險條例(征求意見稿)》第十五條規(guī)定,明確農(nóng)險可以期待利益為可保利益的法律特性

具體做法可以借鑒由中國人民銀行組成的“保險法起草小組”起草、于1993年12月31日提請審議的《中華人民共和國保險法(送審稿)》第四十七條的規(guī)定,明確農(nóng)險的可保利益可為期待利益,且是一種“經(jīng)濟利益”。

2.修改《農(nóng)業(yè)保險條例(征求意見稿)》第十九條規(guī)定,明確農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險同樣符合損失補償原則

不能因天氣指數(shù)保險對損失的計量方式的變化,而認為其有悖損失補償原則。建議將十九條改為:“保險公司可以采取抽樣方式或其他特殊方式確定、核定保險標(biāo)的損失程度。采取的抽樣方式或其他特殊方式應(yīng)當(dāng)符合農(nóng)業(yè)技術(shù)部門的規(guī)定要求和標(biāo)準(zhǔn),也應(yīng)當(dāng)在保險合同中約定。”這樣立法就給發(fā)展農(nóng)業(yè)天氣保險留下了可觀的空間、提供了法律支持。

(三)發(fā)展路徑建議

1.為控制基本風(fēng)險,應(yīng)按地理特性細分地區(qū)試驗?zāi)P徒菩?/p>

農(nóng)業(yè)天氣保險的核心問題是氣象和產(chǎn)量數(shù)據(jù)收集以及模型設(shè)計。在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,應(yīng)注意時間、空間和產(chǎn)品三者帶來的基本風(fēng)險。有規(guī)劃地在細分的地區(qū)進行相同和不同的模型試驗,積累經(jīng)驗后修改模型和分區(qū),尋求更精確的損失“近似”。

2.正視天氣指數(shù)保險的一般性地位,有節(jié)奏地向多領(lǐng)域發(fā)展

正如前文所指出的,天氣指數(shù)保險作為一種天氣風(fēng)險的管理工具,具有抵抗風(fēng)險的一般性,不應(yīng)囿于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。事實上,我國許多行業(yè)都暴露于天氣風(fēng)險之中,同樣具有可保利益。這項推廣對我國當(dāng)前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能降耗具有積極意義。

3.借鑒結(jié)售匯制度改革經(jīng)驗,向各類具有可保利益的主體逐步放開投保限制

1994年1月,我國取消企業(yè)進口等經(jīng)常項目用匯計劃審批,允許企業(yè)憑有效單證直接到外匯指定銀行購匯。到了1996年12月實現(xiàn)經(jīng)常項目可兌換,但企業(yè)出口等外匯收入原則上仍應(yīng)賣給外匯指定銀行。國家外匯管理局網(wǎng)站2012年4月16日刊文表明,我國實行多年的強制結(jié)售匯制度已經(jīng)退出歷史舞臺,企業(yè)和個人可自主保留外匯收入。這體現(xiàn)了外匯市場上企業(yè)結(jié)售匯去實盤背景的趨勢。在保險市場上,同一產(chǎn)品也當(dāng)向更多主體(如農(nóng)貿(mào)公司、農(nóng)業(yè)投資公司、農(nóng)業(yè)保險公司)開放,只要能在賠償損失時證明其可保利益即可。

4.以天氣指數(shù)保險為試點,積極開發(fā)各種應(yīng)對天氣風(fēng)險的金融衍生工具

理論和實踐界都指出,天氣指數(shù)保險是以1997年美國能源業(yè)去管制后天氣衍生品蓬勃發(fā)展為背景的。我們應(yīng)以開發(fā)農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險為契機,增加全社會對指數(shù)產(chǎn)品和衍生品的接受度和認知度,消除偏見,積極拓展管理天氣風(fēng)險的創(chuàng)新產(chǎn)品市場,也為各地金融市場建設(shè)提供硬件和軟實力。SIM