他汀類藥物對蛛網膜下腔出血干預作用的Meta分析

盧 璐 婁季宇 曾志磊 白宏英 李 楠

(鄭州大學第二附屬醫院神經內科,河南 鄭州 450014)

?

他汀類藥物對蛛網膜下腔出血干預作用的Meta分析

盧璐婁季宇曾志磊白宏英李楠

(鄭州大學第二附屬醫院神經內科,河南鄭州450014)

〔摘要〕目的探討蛛網膜下出血(SAH)后他汀類藥物在減少血管痙攣、延遲性腦缺血及再出血風險中的作用。方法使用Web of science,Ovid,Pubmed,中國知網,全面檢索關于SAH后使用他汀類藥物治療的隨機對照試驗。結局指標為血管痙攣、遲發性腦缺血發生率、再出血發生率。采用Cochrane協作網提供的ReVMan5.3統計軟件進行Meta分析。結果共12篇文章836例患者入選。血管痙攣的發生率在他汀組有明顯的降低,特別是在高劑量他汀組〔OR=0.63;95%CI(0.41,0.96)〕。延遲性腦缺血發生率〔OR=0.97;95%CI(0.71,1.13)〕,再出血發生率〔OR=1.56;95%CI(0.70,3.47)〕則與對照組無明顯差異。結論高劑量他汀類藥治療SAH可顯著降低血管痙攣的發生率,尚未發現他汀藥有增加再出血的風險。建議SAH患者常規使用高劑量他汀類藥物。

〔關鍵詞〕蛛網膜下腔出血;他汀類藥物;預后;薈萃分析

遲發性腦缺血(DCI)是蛛網膜下腔出血(SAH)后常見嚴重的并發癥之一,約有30%的發生率〔1〕。目前唯一能降低此發生率的藥物是尼莫地平,為一種鈣通道阻滯劑,但作用緩慢柔和且相對有限。研究表明他汀藥也可以增加血管內皮一氧化氮(NO)的表達,減輕腦缺血處的炎癥反應,抗氧化,降低血小板的激活,增加纖維蛋白溶解,增加腦血流量〔2〕。這些機制可能與降低血管痙攣的發生率有關。在一些隨機對照臨床試驗中,他汀可以改善大腦血液的自動調節功能,增加血流量,減少癥狀性血管收縮的發生〔3〕。在部分動物實驗中也已得到證實〔4〕。然而,目前他汀類藥物對SAH預后的研究大部分限于小樣本的Ⅱ期臨床試驗,缺少有價值的系統回顧。所以,他汀類藥物能否有效降低SAH后腦血管痙攣、DCI、再出血發生的大樣本系統評價就顯得尤為重要。

以我院2017年01-2018年01月內收治的50例老年消化性潰瘍患者為研究對象,包括男性28人,女性22人,患者年齡65.0-80.5歲,平均(68.3±7.2)歲。基于治療的奇、偶順序將之分為實驗組(奇數組)和對照組(偶數組),每組25人。

1資料與方法

1.1文獻檢索使用Web of science(1950-2014),Ovid (1990-2014),Pubmed(1990-2014),中國知網(CNKI 1990~2014)進行檢索,包括有關他汀藥在SAH中應用的所有文章。英文檢索“subarachnoid hemorrhage” “Intracranial Aneurysm” “ hematencephalon” “ encephalorrhagia” “statin”以及所有已知的通用和商品名稱的他汀類藥物。中文檢索詞包括“蛛網膜下腔出血”“他汀類藥物”。篩選其間發表的文獻和評論文章以及會議記錄文集。

1.2納入標準①隨機對照實驗。②語種為中文、英文。③研究對象為SAH經CT掃描或腰椎穿刺術確診。④實驗組干預措施為任何他汀類藥物,劑型及劑量不限。⑤結局指標為血管痙攣、DCI、再出血。⑥可直接獲取或可計算四格表數據。

1.3資料提取創建數據提取表格,提取Meta分析所需要的信息,內容包括文獻發表時間、研究國家、受試對象納入標準、排除標準、年齡、性別、干預措施、結局指標等。

[17] 杰里·布羅頓 林盛譯,《十二幅地圖中的世界史》[M],杭州:浙江人民出版社,2016年,P48.

在電氣工程建設中,會涉及到大量信息和數據,是重要的參考標準,通過認真分析可以了解實際狀況。在缺乏數據參考下,施工活動是盲目的,嚴重缺乏科學性,所以要自覺遵循,對實際情況有全面了解。另外參數對工程標準評估也發揮著有效作用,一定要符合規定要求,不能出現太大的偏差。參數制定要根據工程而定,體現出合理性,可以指導其他工作順利開展。由于數據類型多、內容復雜,所以要進行有效管理,建立起一套完善的方案。在參考的時候,數據信息和實際情況要相適應,看是否達到規定要求,便于對出現問題及時發現和糾正。

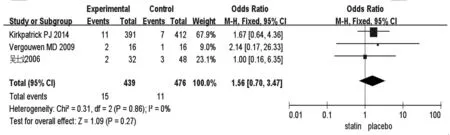

2.5SAH后再出血的發生率3篇關于再出血研究的資料有同質性,可合并效應量,采用固定效應模型進行meta分析。OR=1.56,95%CI(0.70,3.47),合并效應量檢驗Z=1.09,P=0.27。據此結果,兩組間再出血發生率無統計學差異,表明尚不認為他汀類藥物可以增加SAH后再出血的風險。見圖5。

2結果

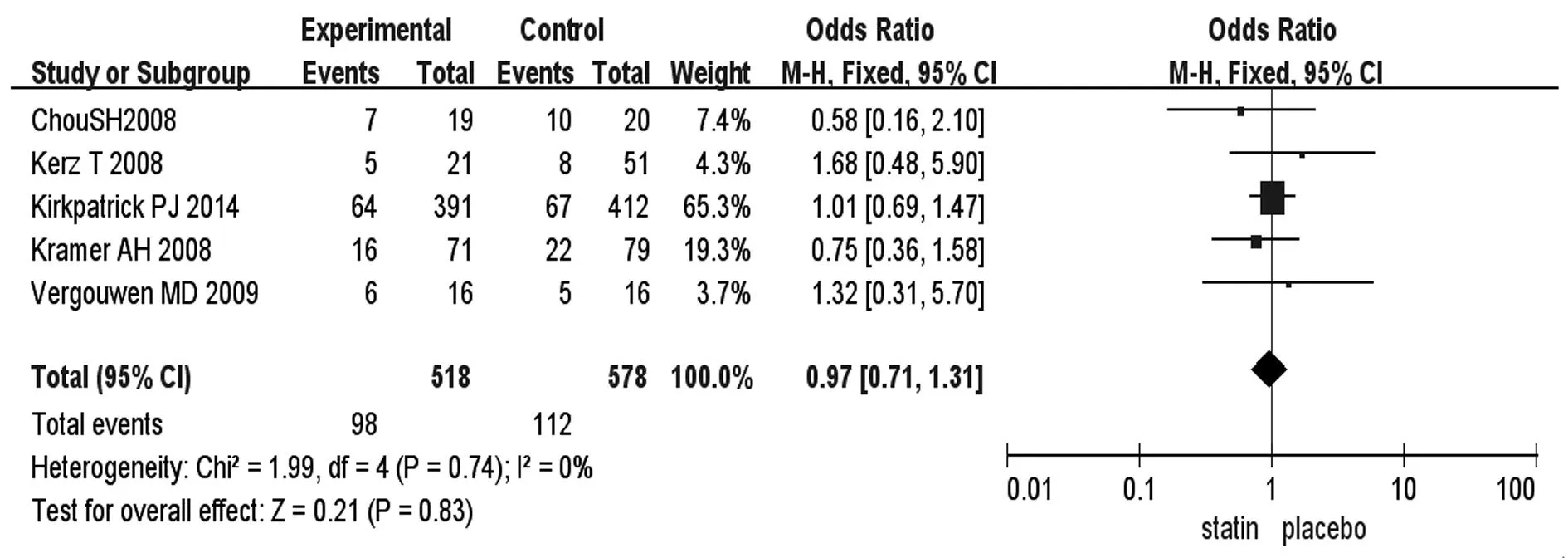

2.4DCI的發生率5個研究報告了動脈瘤性SAH腦血管痙攣相關性DCI性損傷的發生率。采用固定效應模型進行Meta分析。OR=0.97,95%CI(0.71,1.13)。據此結果,兩組間DCI發生率差異無統計學意義,表明他汀類藥物治療SAH后DCI發生率較安慰劑治療無差異。見圖4。

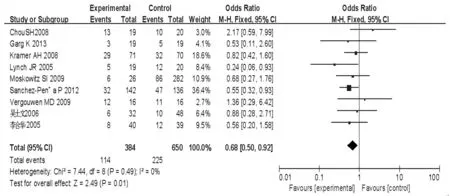

2.3腦血管痙攣發生率9個他汀類藥物治療SAH的研究資料具有同質性,合并效應量OR采用固定效應模型,OR=0.68,其95%CI(0.50,0.92)。合并效應量檢驗Z=2.49,P=0.01。根據此分析結果可認為,他汀藥對于SAH后減少血管痙攣發生率與對照組比較具有統計學意義,其OR的95%CI橫線落在無效線左側。故可認為,他汀藥治療SAH后血管痙攣的發生率較安慰劑組明顯降低。見圖1。

2.2數據資料特征最終納入的12篇文章均為RCT實驗,10篇為國外文獻,2篇國內。1篇為Ⅲ期臨床試驗,其余均為Ⅱ期臨床實驗。在這12篇文章中,辛伐他汀作為實驗組的有8篇,高劑量80 mg的有4篇。40 mg阿托伐他汀和普伐他汀各一篇,余兩篇他汀藥無限制說明。所納入的實驗研究結果完整,無失訪病例,無影響實驗結果真實性的因素存在。

1.4統計學處理采用Cochrane協作網提供的RevMan5.3統計軟件進行Meta分析。采用OR及95%CI計算固定效應模型。使用亞組分析或者隨機效應模型計算合并統計量。采用漏斗圖分析發表偏倚。

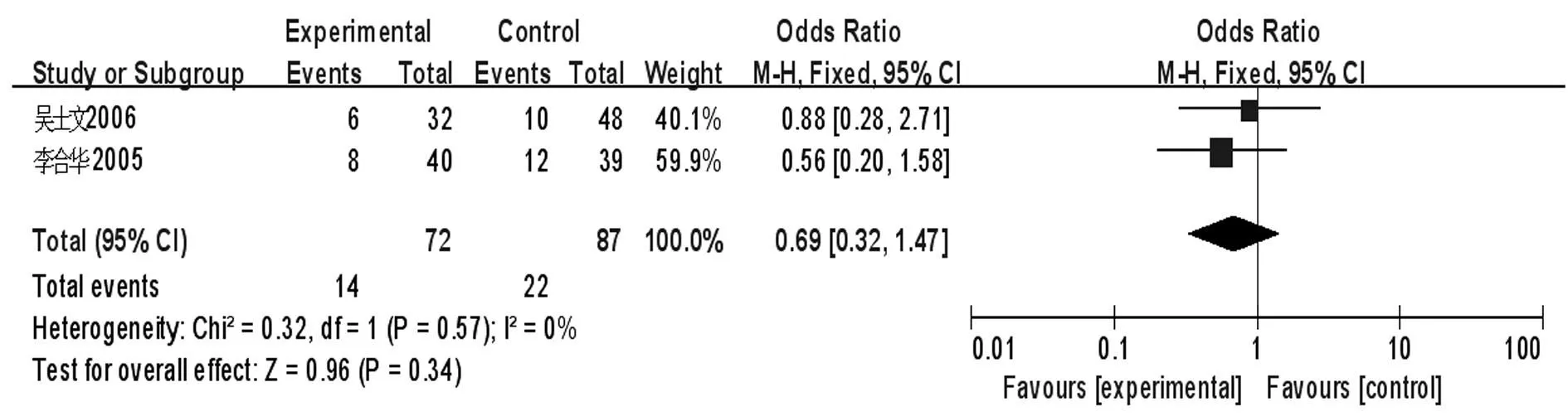

亞組分析普通劑量他汀類藥物(≤40 mg辛伐他汀,≤40 mg普伐他汀,≤20 mg阿托伐他汀)共2篇國內文章,且均為20 mg辛伐他汀。兩篇文章具有同質性,合并效應量OR=0.64,95%CI(0.32,1.47)。根據此分析結果,普通劑量的他汀類藥物對SAH后血管痙攣的發生率與對照組的差別無統計學意義,尚不認為普通劑量的他汀類藥物有降低血管痙攣的作用。而高劑量他汀類藥物(80 mg辛伐他汀,40 mg阿托伐他汀),共5篇文章,合并效應量OR=0.63 95%CI(0.41,0.96)。合并效應量檢驗Z=2.17,P=0.03,表明高劑量他汀類藥物對SAH后血管痙攣的發生率較對照組有統計學意義,故高劑量他汀類藥物可以降低SAH后血管痙攣的發生率。見圖2,圖3。

圖1 腦血管痙攣發生率

圖2 普通劑量他汀類藥物治療SAH后血管痙攣的發生率

圖3 高劑量他汀類藥物治療SAH后血管痙攣發生率

2.1研究篩選搜索數據庫共獲得文章653篇,通過閱讀文獻題目和摘要,排除與系統評價研究問題不相關的文章636篇,納入文章17篇。通過進一步篩選,排除文章5篇。最終納入12篇文章。

茶多酚(tea polyphenols, TP)是一種多酚類物質,具有抑菌譜廣、水溶性好、良好的抗氧化和抗腫瘤等功能,在人體內還可降解為食物得正常成分,被廣泛用于水產品保鮮中,成為近幾年食品保鮮研究的熱點。在鰱魚冷藏過程中,范文教等[25]研究了茶多酚對其品質變化的影響,發現鰱魚的感官評分、細菌總數和鮮度指標均優于對照組。茶多酚的強抗氧化性還可應用于大黃魚片和鯽魚的保鮮中[26,27]。

圖4 DCI發生率

圖5 SAH后再出血的發生率

3討論

他汀類藥物對于減少SAH后血管痙攣的發生具有重要的意義,特別是在高劑量他汀組。此結果與一些實驗研究一致:Lynch等〔3〕的前瞻性臨床隨機試點實驗中發現,80 mg/d辛伐他汀能增加腦血流量,減少癥狀性血管痙攣發生率,降低腦損傷后生物標志物的水平〔4〕,在Garg等〔5〕的研究中,26%對照組患者出現血管痙攣,而80mg辛伐他汀組血管痙攣的發生率只有16%。Chou等〔6〕的實驗不僅對高劑量他汀藥用于SAH患者的安全性做出了評價,而且比較了不同種血管痙攣定義指標中的差異,認為他汀藥用于SAH患者是可行的,且經臨床、TCD或血管造影定義下的血管痙攣在其發生率是無差異的,在他汀組有明顯降低。因此,建議臨床使用高劑量他汀藥來預防血管痙攣的發生。他汀藥可以減輕血管痙攣的機制,可能與NO-cGMP系統有關。正常的生理條件下,內皮NO合酶(eNOS)負責NO的合成,NO刺激血管平滑肌細胞產生cGMP,反過來又導致平滑肌的松弛。而SAH可以使腦動脈血管中的NO產生減少,一些機制可以解釋NO減少的原因:血紅蛋白和自由基超氧化離子是NO強有力的清除劑,這導致cGMP基礎水平的減少,而SAH后會使血紅蛋白和超氧化離子含量增加,從而導致血管痙攣的發生。因此,自由基清除治療,減少自由基含量增加內皮NO的產生可以減少血管痙攣的發生〔7〕。他汀藥可以上調eNOS的表達,減少炎癥反應,此機制在Mcgirt等〔2〕的動物實驗中也已得到了證實。

他汀類藥物在出血性腦部疾病的臨床應用中相對保守。之前有報道認為,他汀類藥物,特別是高劑量他汀藥可以增加再出血的風險,認為他汀藥能有效降低血液膽固醇的含量,而膽固醇水平可能與腦部出血性疾病死亡率成負相關〔8〕。同樣,非高密度脂蛋白越高,再出血的風險越低,并且在一些小樣本量實驗中也得到了證實。然而本實驗認為他汀藥可能不會增加再出血的風險。然而,兩組數據總樣本量小,不排除增加樣本量后出現不同的結果。

一些報道認為,不管是SAH患者預防性使用或者治療使用他汀藥都可以降低DCI發生率,有助于神經系統功能的恢復,提高患者出院后生活質量。Sillberg等〔9〕的一篇Meta分析,通過增加樣本量對119名患者集中分析數據后同樣認為,他汀組DCI的發生率有明顯的降低。然而,本研究尚未得出此結論。

本實驗較為局限。而且,在初期文章篩選過程中,盡量獲取所有相關文獻,但仍不排除一些未發表或不能下載全文此類文獻的遺漏。此外由于語言限制,其他語種的文章被排除,可能對結果造成了一定的影響。本研究探討了他汀類藥物在SAH患者治療中的作用,認為高劑量他汀藥有降低SAH后血管痙攣的發生率,且尚未發現存在其他風險,對臨床SAH患者使用他汀藥提供了參考。

4參考文獻

1Rabinstein AA,Friedman JA,Weigand SD,etal.Predictor of cerebral infarction in aneurysmal subarachnoid hemorrhage〔J〕.Stroke,2004;35(8):1862-6.

2Mcgirt MJ,Lynch JR,Parra A,etal.Simvastatin increases endothelial nitric oxide synthase and ameliorates cerebral vasospasm resulting from subarachnoid hemorrhage〔J〕.Stroke,2002;33(12):2950-6.

3Lynch JR,Wang H,Mcgirt MJ,etal.Simvastatin reduces vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage:results of a pilot randomized clinical trial〔J〕.Stroke,2005;36(9):2024-6.

4Vaughan CJ,Delanty N.Neuroprotective properties of statins in cerebral ischemia and stroke〔J〕.Stroke,1999;30(9):1969-73.

5Garg K,Sinha S,Kale SS,etal.Role of simvastatin in prevention of vasospasm and improving functional outcome after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage:a prospective,randomized,double-blind,placebo-controlled pilot trial〔J〕.Br J Neurosurg,2013;27(2):181-6.

6Chou SH,Smith EE,Badjatia N,etal.A randomized double-blind placebo-controlled pilot study of simvastatin in aneurismal subarachnoid hemorrhage〔J〕.Stroke,2008;39(10):2891-3.

7Rosengart AJ,Schultheiss KE,Tolentino J,etal.Prognostic factors for outcome in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage〔J〕.Stroke,2007;38(8):2315-21.

8Scheitz JF,Sriffge DJ,Tutuncu S,etal.Dose-related effects of statins on symptomatic intracerebral hemorrhage and outcome after thrombolysis for ischemic stroke〔J〕.Stroke,2014;45(2):509-14.

9Sillberg VA,Wells GA,Perry JJ.Do statins improve outcomes and reduce the incidence of vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage:a meta-analysis〔J〕.Stroke,2008;39(9):2622-6.

〔2015-10-20修回〕

(編輯袁左鳴)

〔中圖分類號〕R743.35

〔文獻標識碼〕A

〔文章編號〕1005-9202(2016)05-1078-03;

doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2016.05.025

通訊作者:婁季宇(1952-),男,教授,博士生導師,主任醫師,主要從事神經病學研究。

基金項目:河南省醫學科技攻關計劃項目 (No.201303087)

第一作者:盧璐(1990-),女,碩士,主要從事神經病學研究。