從“君臣佐使”理論看體育課身體練習設計

趙超君 (黃河科技學院體育學院,450063)

身體練習是體育與健康課程(以下簡稱體育課)的主要手段,各種身體練習搭配組合,形成體育課的基本結構與教學進程。體育課身體練習的構成有其自身規律,深入探尋和歸納這些身體練習的構成規律,并自覺運用這些規律指導體育課的練習設計,對于強化體育課和提高體育課質量,是一件很有意義的事情。本文借鑒中醫方劑學“君臣佐使”的組方結構理論,探討體育課練習“配伍”原理,以期對拓寬體育教學設計思路,提高體育教學質量有所裨益。

一、“君臣佐使”理論對體育課練習設計的啟示

中醫方劑學理論中有“君臣佐使”一說,“君臣佐使”分別相當于君主、大臣、僚佐、使者。這一方劑學術語以不同人物身份做比喻,生動形象地描述了不同藥物在組方中的地位和作用,形成中藥配伍的基本組方原理。“君臣佐使”的說法較早見于《素問.至真藥大論》,其中有“主藥之謂君,佐君之謂臣,應臣之謂使。”的說法。元代李杲在《脾胃論》中再次申明:“君藥分量最多,臣藥次之,使藥又次之。不可令臣過于君,君臣有序,相與宣攝,則可以御邪除病矣[1]。”按照中藥配伍組方理論,“君臣佐使”的主要含義是:

“君藥”是指在處方中對主病或主癥起主要治療作用的藥物,其藥力居方中之首,是藥方中不可缺少的主要藥物。君藥在組方中味數雖少但分量最重。

“臣藥”是指輔助君藥加強治療主病或主癥的藥物。臣藥在組方中味數稍多,但分量稍輕。

“佐藥”的意義有三,一是佐助,即用于治療次要兼癥的藥物;二是佐制,即用以消除或緩解君藥、臣藥的毒性或烈性的藥物;三是反佐,即根據病情需要,使用與君藥藥性相反而又能在治療中起相成作用的藥物。

“使藥”的意義有二,一是引經,即引領方中諸藥直達病所的藥物;二是調和,即調和諸藥,使其能夠合力祛邪的藥物。佐藥和使藥的味數要視病情而定,但分量更輕[2]。

體育實踐課實質上是由一個一個的身體練習有機構成的活動過程。如果把體育課所學運動技能比作欲治之病,把身體練習比作治病之藥,那么,體育課上各種不同作用的身體練習猶如一方中藥中的各味藥才,如能按照“君臣佐使”的結構原理合理搭配各種身體練習,使其主次有序,各司其責,分量得當,相輔相成,各種身體練習的作用便可相得益彰,從而取得最佳教學效果。若各種練習搭配不當,主次無序或分量不對,教學效果便會難遂人愿。

體育課身體練習被賦予過各種不同的名稱,如誘導練習、輔助練習、熱身練習、放松練習等,可見,不同的身體練習在體育課上擔負著不同的任務,它們既有分工,又有合作,共同構成身體練習的總體格局,協同完成掌握運動技能和促進身體發展的任務。細心體察身體練習的不同作用,不難發現,在以某項運動技能為主要學練內容的活動過程中,有些練習對學生掌握主教材內容起主要作用;有些練習則起輔助作用;有些練習主要發揮喚醒和熱身作用;有些練習則具有奠定基礎或調整負荷、緩解疲勞等作用。這些練習的不同作用與中藥“君臣佐使”理論頗為相似,甚至可以說與“君臣佐使”理論相契合。這啟示我們,“君臣佐使”組方理論可以成為深入探討體育課身體練習“配伍”規律的重要理論基礎和切入點。

二、不同身體練習的“君臣佐使”屬性

根據身體練習在運動技能學習中發揮的不同作用,我們可以把各種身體練習與“君臣佐使”之間建立大體對應的關系。

1.“君藥”屬性的身體練習

有些身體練習本身便是主教材內容的再現,是主教材內容的重復、變化或加難度的、應用性的練習,重復此類練習是學生掌握所學運動技能的主要途徑,因此,這類練習可視為具有“君藥”屬性的練習。如主教材為魚躍前滾翻,那么,重復練習魚躍前滾翻或應用性的越障礙魚躍前滾翻等練習可歸入此類。

2.“臣藥”屬性的身體練習

有些練習具有誘導和遷移作用,有利于學生嘗試、體驗主教材內容關鍵技術的肌肉感覺和技術要領,是用來幫助學生掌握主教材內容的,可視為具有“臣藥”屬性的練習。如主教材為魚躍前滾翻,那么,遠撐前滾翻、兔跳、從高處向低處做前滾翻等誘導性練習可歸入此類。此類練習雖然居于“臣藥”之地位,但對于學生較快掌握所學運動技能非常重要、具有不可或缺的作用。

3.“佐藥”屬性的身體練習

有些練習從局部和當前看似乎與主教材無關,但從整體的和聯系的視角看,具有奠定體能素質基礎,轉移、減緩局部疲勞或放松身心等作用,可視為具有“佐藥”屬性的練習,如各種輔助性、調整性體能練習和結束部分的放松性練習等便屬此類。輔助性練習具有“佐助”作用,是和主教材內容用力性質相近的練習,如主教材為魚躍前滾翻,教師安排了“推小車”和挺身跳等體能練習,以提高學生上肢支撐能力和彈跳力,幫助其更好地完成魚躍前滾翻動作。調整性練習具有“佐制”作用,是和主教材內容用力部位或性質不同的練習,如主教材內容是跨欄跑,教師同樣安排了“推小車”的練習,則可起到緩解跨欄跑引發的腿部疲勞及調整練習負荷的作用。放松性練習具有“反佐”作用,是促進身心恢復,減緩“君藥”屬性練習引發身心疲勞的重要方法。“佐藥”屬性的練習如能運用得當,其筑基、轉移、緩解等作用不可小覷。

4.“使藥”屬性的身體練習

有些練習在體育課上主要發揮喚醒、引導、調和作用,可促使學生的生理和心理機能迅速動員起來,盡快進入最佳學習狀態,使各種身體練習充分發揮其應有作用,可視為具有“使藥”屬性的練習。如主教材為魚躍前滾翻,教師帶領學生做集中注意的游戲、慢跑、徒手操、活動頸部、手腕關節等喚醒、熱身性質的練習,便可歸入此類。此類練習的數量和時間應根據主教材內容靈活掌握,如用得好、練得巧,可有效激發學生興趣,喚醒學生注意,動員機體活力,加快教學進程。

三、“君臣佐使”理論與體育課身體練習設計

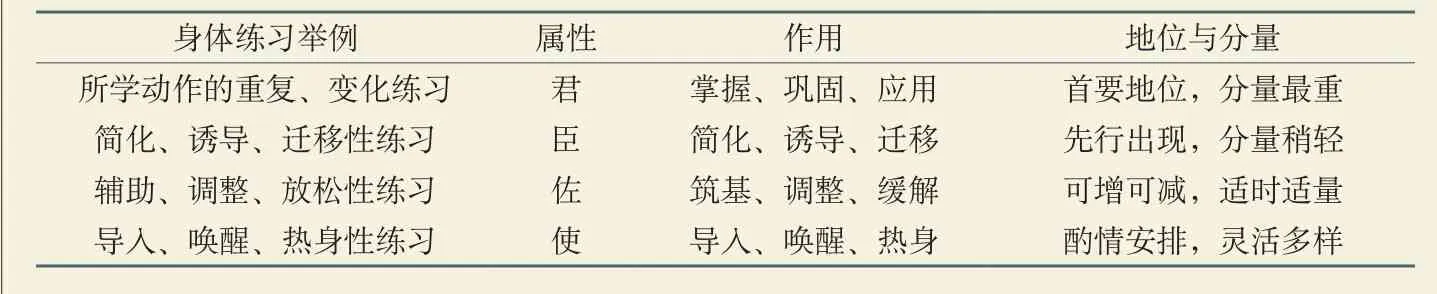

“君臣佐使”理論的合理內核是系統內各種要素的有序性及其目的的一致性,是系統內各要素的協同作用及其表現,是追求“整體大于部分之和”的效果(見下表)。從這一角度看,“君臣佐使”理論與現代系統論、協同論的某些思想有異曲同工之妙。如果我們把體育課身體練習的設計看做一種類似藥物的“配伍”設計,那么,“君臣佐使”理論所揭示的組方結構原理,所蘊含的系統論、協同論思想,對于探索體育課練習的“配伍”效果,歸納體育課練習的“配伍”原理,具有重要的借鑒和指導意義。

體育課身體練習屬性、作用及地位簡析

居于“君藥”地位的練習內容,其本身就是學生要學習的運動技能或技能的運用,這是學生形成肌肉本體感覺,建立暫時神經聯系,掌握和鞏固運動技能的基本途徑,因此,此類練習的分量(次數和時間)應居于主要地位。如果以一個單元教學的時間段做整體進行考慮,“君藥”性練習內容的分量應居于單元教學總練習量的首位,以保證學生身體承受足量的、專項的運動刺激,從而較快掌握所學運動技能,這樣,其“君藥”地位才能得以突顯。以魚躍前滾翻為例,完整的魚躍前滾翻、越過障礙的魚躍前滾翻等練習分量應居于整個練習分量的首位。

居于“臣藥”地位的練習內容,由于對主教材內容具有重要的誘導和正向遷移作用,是學生掌握主教材內容不可忽略的“援助”力量,尤其在所學運動技能具有一定技術難度的情況下,更是必不可少的練習內容。“臣藥”性練習的“味數”(種類)可多于“君藥”性練習,但其分量卻不能喧賓奪主,否則將會影響“君藥”的地位和作用。一般來說,“臣藥”性練習應先行出現,即應在主教材內容練習之前先進行誘導和遷移性練習,以充分發揮其對主教材學習的“先行組織者”作用(借鑒奧蘇伯爾的理論,把學生已有的,和新內容相似的,能幫助學生掌握新內容的學習材料稱為先行組織者)[3]。如遠撐前滾翻、兔跳、從高處向低處做前滾翻等誘導性練習,一般應安排在魚躍前滾翻練習之前先行出現。

居于“佐藥”地位的練習內容,其分量是不確定的,應根據具體情況靈活掌握,合理安排,適時適量,但一般不超過“君藥”屬性練習的分量。如果主教材內容的運動強度與心理負荷不是很大,則可適當安排與主教材用力部位或性質相一致的輔助性體能練習,如球類練習或武術練習后安排一些專項體能素質練習,以促使和幫助學生提高專項運動能力,可視為“佐助”性的練習設計。而像短跑、跨欄跑、器械體操之類的教材內容,其運動強度或精神緊張度較高,學生需承受較大的生理負荷或心理壓力,適當安排一些與主教材肌肉用力部位或性質不同,具有調整性作用的體能練習,對于緩解局部疲勞,調整練習性質就顯得非常必要。如跑、跳類活動后安排一些上肢力量練習;器械體操練習后安排一些跑跳類練習等,可視為“佐制”性的練習設計。至于具有“反佐”作用的放松性練習,則應根據本課練習的運動負荷大小適當安排,靈活增減。

居于“使藥”地位的練習內容,其分量和“佐藥”一樣,應根據具體情況靈活掌握。在學習廣播體操、擲沙包之類的教材內容時,由于其運動強度和動作難度都比較小,具有喚醒、引導、調和作用的熱身活動便可以數量少一些,時間短一點兒,這對主教材的學習不會有太大影響。但如果主教材內容的運動負荷和動作難度都比較大,如50m或100m跑測試、縱箱分腿騰越等,具有“使藥”屬性的熱身性練習就要隨之增加,以充分調動和調和學生機體能力,為將要參與的高強度運動做好身心準備。為更好發揮“使藥”性練習的喚醒、動員與調和作用,最好能在慢跑、徒手操、肌肉拉伸等一般性準備活動之后,結合主教材內容的學習需要,安排一些專門性準備活動,如與主教材內容相關的身體姿勢或肌肉用力的體驗性練習、關鍵技術的誘導性練習等,這樣,不同練習在運動技能學習過程中的協同作用將更能得以彰顯。

四、不合理的身體練習構成簡析

部分體育課上的身體練習設計并不符合“君臣佐使”的配伍原理,教師隨心所欲地安排練習的內容、分量與時機,身體練習“君”“臣”不分,缺“佐”少“使”,目的不明,作用不清,時機不對,缺失調和、引導、佐助、佐制等多要素的協同作用,練習之間缺乏邏輯聯系和相輔相成作用,體育課堂成了一個個練習的簡單堆砌,課堂因此而顯得呆板、雜亂,邏輯混亂,缺失協同。不合理身體練習構成的主要表現有:

1.“風馬不接”

“風馬不接”是指把若干個身體練習隨意地堆砌在一起,但卻不考慮這些練習與主教材內容有無聯系,練習之間有無協同作用,一節體育課成了各種練習的“大雜燴”。如有教師在學習足球腳內側踢球的課上,準備活動安排了背人負重接力賽,練習中間又穿插了顛球表演,后來又安排了從同伴背上做前手翻的練習等。孤立地看每個練習內容,似乎都沒問題,但從整體性和聯系性的觀點來看,這些練習的目的和作用缺少關聯,而且難度較大,費時較長,實際上對主教材內容的學習產生了負面影響。

2.“喧賓奪主”

“喧賓奪主”是指“臣、佐”屬性的練習分量不當,沖淡了主教材內容應有的“君”之地位。其表現大致有兩種:一種是在學習技術難度不大的主教材內容時,卻安排了分量較大但并不十分需要的練習內容。如小學生的投擲沙包課上,教師把連續性的投擲動作分解成預備后引、轉體背弓、揮臂投擲等幾個分解動作,讓學生跟著口令反復練習,而完整的投擲練習卻分量很輕。練習設計看似“循序漸進”,其實,把連續性動作大量分解練習,很容易使學生投擲動作的連續性和爆發性遭到破壞,反而不利于學生形成正確的投擲技能。另一種是在學習技術難度較大的內容時,安排許多與主教材內容毫無關聯的練習,弱化了主教材內容的地位。如在籃球行進間單手低手投籃的教學過程中,安排分量不小的“小蘋果”、“最炫民族風”之類的流行廣場舞練習,在學生技能掌握程度不理想的情況下,又安排一個較復雜的接力游戲,而學生卻不能從這些練習中獲得任何學會行進間單手低手投籃的幫助,舞蹈和接力游戲倒是給人留下了深刻印象。

3.“孤家寡人”

“孤家寡人”是指只安排主教材內容的“君”性練習,忽視“臣、佐”性練習的輔助作用,全課練習除了準備活動之外,基本部分的練習呈現單一化傾向。如有的教師在立定跳遠課上只安排立定跳遠一種練習,而且從頭跳到尾沒有變化;學習籃球行進間投籃時就只安排一種投籃練習,形式和方法一成不變。這種“單一化”的練習結構,缺失了誘導、輔助、調整性的練習內容,失去了“臣、佐”性練習的“援助”力量和協同作用,主教材內容的學習效果是不會理想的,而且容易造成學生對練習內容的厭煩與疲勞。

值得注意的是,目前初三年級在中招體育考試前出現的所謂“應試體育”現象,其中大部分都是這種“孤家寡人”練習法的表現。要消除這種“單打一”式的體育應試現象,必須樹立“以多樣化練習方法激發學生練習興趣,在全面發展基礎上提高專項考試成績”的指導思想,讓中招體育考試成為提高體育教學質量的強大動力和有效途徑。

優秀的體育課練習設計總能給人以大體相似的感覺,這相似的感覺就是,不同的練習之間存在某種關聯性、協同性和相輔相成作用,而且各種練習的分量和時機恰到好處,與“君臣佐使”理論暗中契合。這足以提醒我們,以“君臣佐使”理論為借鑒,探索和歸納體育課身體練習構成的一般原理,追求不同類型身體練習相互協同作用的最優化,將為體育課練習設計提供有益的理論指導與幫助。

參考文獻:

[1]劉春慧、程振芳.君臣佐使理論研究進展[J].內蒙古中醫藥,2008,06.

[2]君臣佐使[Z/OL].百度百科,

http://baike.baidu.com/link?url=-Cxmcd3B49H5e wlU88Nlnhmjn47fk12G2dva2q0ZNlPYwd7k5A88Lto ZbWU-penhPRwYj8zzkZRt7IFHJKh3t_

[3]Bruse Joyce等著.荊建華、宋富剛等譯.教學模式[M].北京:中國輕工業出版社,2002.01.