髖臼造架+全髖關節置換治療股骨頭無菌性壞死的臨床研究

楊世祥,王 偉

(天水市第一人民醫院,甘肅天水741000)

?

髖臼造架+全髖關節置換治療股骨頭無菌性壞死的臨床研究

楊世祥,王偉

(天水市第一人民醫院,甘肅天水741000)

關鍵詞:股骨頭無菌性壞死;全髖關節置換;髖臼造架

股骨頭無菌性壞死(ONFH)的發病率呈逐年上升趨勢,其致病原因復雜,報道的原因有:酒精中毒、口服皮質激素、腎移植、鐮狀細胞病、Gaucher病等,我國致病原因以酗酒和激素性股骨頭壞死最為常見。股骨頭無菌性壞死致殘率高,嚴重影響患者生活質量,且加重了社會負擔。對于SteinbergⅢ期以上ONFH,需要進行髖關節置換,以保留關節功能,但以往手術方法并發癥較多,尤其是年輕患者會面臨更多的問題。本次研究以115例(127個髖關節)股骨頭無菌性壞死患者為研究對象,觀察和評價髖臼造架+全髖關節置換治療的效果,為今后的工作提供指導依據,現介紹如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

采用髖臼造架+全髖關節置換治療股骨頭缺血性壞死髖臼扁平或缺損(ARCO IV期)患者102例(113個髖關節)、髖關節發育不良并股骨頭壞死29例(35個髖關節)。髖關節發育不良并股骨頭壞死的35個髖關節中Crowe分型Ⅰ型11個、Ⅱ型18個、Ⅲ型6個,按ARCO分型,均為IV期。排除伴有嚴重心肺功能疾患及髖局部有感染灶等不適合手術者。以上患者全部使用非骨水泥型假體。隨訪方式為電話或信件方式,督促患者門診復查。截至終末隨訪時,16例(21個髖關節)失訪。共115例患者(127個髖關節)獲得至少5年的隨訪,隨訪時間5~8年,平均隨訪時間6.5年。其中男83例(85個髖關節),女32例(42個髖關節);患者初次手術時年齡25~72歲,平均年齡42.5歲;身高141~178 cm,平均身高161 cm。115例患者均獲得最新的影像學資料(2013年),其中35例(39個髖關節)的影像學資料源自當地醫院,其臨床評分通過電話隨訪獲得。

1.2臨床評價指標

髖關節發育不良的采用分型標準是Crowe分型,是根據股骨頭從髖臼脫位的嚴重程度劃分的。

股骨頭缺血性壞死采用國際骨循環研究會(Association Research Circulation Osseous,ARCO)將Ficat分期與Steinberg定量概念以及學者的位置概念綜合在一起得出國際分期。

評定標準:手術前后的髖關節功能以Harri's髖關節評分表評價。

全麻下取側臥位,做后外側切口,依次切開,打開關節囊,暴露脫位股骨頭。注意避免損傷坐骨神經或鄰近盆腔的重要血管、神經,盡量徹底清除瘢痕及肉芽組織,必要時行大粗隆截骨,以獲得更好的視野,使髖臼和股骨近端顯露出正常骨質。術中視髖臼畸形、扁平、缺損的情況進行髖臼造架,股骨假體植入時,測量股骨頭、股骨頸直徑,選擇相應型號假體。

在髖關節置換術中,正確的手術操作技術和假體位置的選擇是成功的關鍵[1]。在髖臼側,手術時應首先確定真髖臼的位置,術前必須對X線片進行測量,行CT檢查,確定髖臼的位置,了解髖臼底的厚度,必要時術中行C型臂透視。

本組均采用金屬對金屬髖關節置換系統假體(Zimmer公司,美國),假體規格為髖臼46~52 mm,假體柄長度59~75 mm。髖臼杯均植入1~3枚松質骨螺釘加強固定,骨螺釘長度25~32 mm。手術均由同一組手術人員完成。

1.4術后評價

根據疼痛、功能和關節活動,臨床采用髖關節Harri 's評分標準:優≥90分,良80~89分,尚可70~79分,差<70分。術后1周內首次拍X線片,術后6周、3個月、6個月時各拍1次,以后每年拍1次。所有患者拍攝骨盆正位和患側髖關節正側位X線片。

1.5統計學方法

采用SPSS 17.0軟件進行統計分析,使用t檢驗,Harri 's評分以(±s)表示。

這種速度下,滑翔翼一旦與巖壁相撞,無異于飛卵擊石,定會粉身碎骨。但就在這千鈞一發的緊要關頭,他看到奔騰的江水中,猛地躍起了一個巨大的浪頭。

2 結果

2.1臨床療效評價

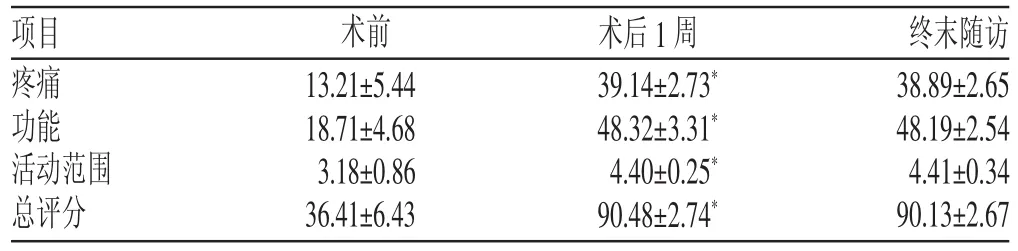

截至終末隨訪時,共115例患者(127個髖關節)獲得至少5年的隨訪。術前Harri 's評分為(36.41±6.43)分,術后1周評分為(90.48±2.74)分,終末隨訪評分為(90.13±2.67)分。術前與術后1周的Harri 's評分比較,差異具有統計學意義(P<0.01);術后1周與終末隨訪的Harri' s評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。根據Harri 's評分標準,優:110個髖關節;良:11個髖關節;尚可:6個髖關節;差:0個髖關節。

2.2術后并發癥

表1 手術前后Harri's評分(±s,分)

表1 手術前后Harri's評分(±s,分)

注:與術前比較,*P<0.01

項目疼痛功能活動范圍總評分術前13.21±5.44 18.71±4.68 3.18±0.86 36.41±6.43術后1周39.14±2.73*48.32±3.31*4.40±0.25*90.48±2.74*終末隨訪38.89±2.65 48.19±2.54 4.41±0.34 90.13±2.67

術后1個髖關節出現脫位,采用閉合手法復位成功。術后有2個髖關節出現腓總神經麻痹,均為髖關節發育不良、髖關節脫位、肢體短縮大于5 cm者。無下肢深靜脈血栓等其他并發癥。

2.3影像學資料評估

終末隨訪時的X線片顯示,移植骨均已愈合或基本愈合,與半年以上的X線檢查相比,未見假體位置的改變。初始X線片顯示,4個髖關節(3.15%)和2個髖關節(1.57%)分別為內翻和外翻固定,終末隨訪時,假體柄位置無改變。所有假體柄均無下沉或松動,均表現為穩定的骨長入。89個髖關節股骨近端存在不同程度的吸收性骨重塑(應力遮擋),Engh等[2]認為這種現象主要是因為假體穩定固定后產生的近端應力遮擋所致。所有髖臼假體均穩定固定,股骨側假體遠端均未發現骨溶解,均未出現涂層脫落或假體斷裂。有11例影像學資料顯示不同程度的髖臼假體周圍透亮帶,但患者無明顯癥狀及假體松動跡象。

3 討論

在扁平髖、髖臼畸形的全髖關節置換術中,髖臼重建是一個非常復雜的環節,處理不當常導致髖臼假體早期機械性松動[3-5]。

3.1關于髖臼重建的方法

髖臼重建的重要原則是恢復骨量和髖關節的旋轉中心。應重建髖臼的完整結構及活動的正確旋轉中心,以便使臼杯獲得足夠的骨性覆蓋和持久穩定的固定[6],使其在功能狀態下獲得合理、理想的應力傳遞,從而保證假體長期的生存率及良好功能[7]。目前全髖關節置換術中重建髖臼的方法有:(1)植骨造蓋;(2)真髖臼內移,可增加臼杯假體的宿主骨覆蓋,有利于肢體縮短的矯正,避免產生假體的內外翻應力導致松動[8];(3)使用較小型號髖臼假體或特殊設計假體,以實現臼杯的完全骨性覆蓋[9];(4)在原來位置放入髖臼假體,建立高位髖關節中心。筆者認為,關于髖臼重建,應采用綜合方法,包括植骨、截骨,髖臼成形等,本研究均按該理念進行手術,并獲得了良好的效果。

3.2關于手術技巧及注意事項

(1)關節周圍組織松解術中必須充分松解和延長攣縮組織。(2)關于髖臼假體的位置,Kim等[10]認為,45°~55°外展角對髖關節的活動度和穩定性來說是最合適的。股骨頭假體的放置應掌握好股骨頭的前傾角和頸干角,前傾角應以股骨小轉子和股骨頭、股骨頸的關系為參考,使股骨頭假體前傾角與原股骨頭的前傾角相一致。(3)髖關節不穩定。筆者通過調整假體的帶檐內襯,增加假體的頸長,去除造成撞擊的骨贅等來增強髖關節的穩定性。(4)雙側髖關節同期置換問題。對于雙側晚期股骨頭壞死患者,如果患者身體及經濟條件允許,應盡量選擇同期置換,分期置換不僅加重患者的經濟負擔,更重要的是導致術后術側疼痛緩解后會承擔過多的負荷,影響假體的使用壽命。

3.3關于假體的選擇及固定

(1)假體類型的選擇:扁平髖或髖臼缺損患者應盡量選擇廣泛涂層或全涂層假體。(2)假體的固定:如果髖臼對假體的包容性好而植骨量很少,則可以直接用生物型假體,我們建議加用2~3枚螺釘進行加固。(3)真髖臼的判斷:在一些病例中尚存有卵圓窩,這足以用來判斷真髖臼的位置,而先天性髖關節發育不良患者的真髖臼位置判斷困難,一般可根據X線顯示的“淚滴”及髖臼橫韌帶的位置、假髖臼下緣與真髖臼后上緣的距離,并借助術中C形臂透視確認。

3.4關于髖臼重建植骨問題

(1)植骨材料的選擇:先考慮用廢棄的正常自體骨,再考慮自體髂骨或同種異體骨;(2)植骨床的制備:應徹底清除髖臼內增生的纖維肉芽組織,直至顯露出新鮮且均勻滲血的骨床;(3)顆粒性植骨時要分次填塞、逐層打壓;(4)異體骨結構性植骨前要對植骨塊進行塑形;(5)結構性植骨塊應牢固固定。

3.5關于髖關節發育不良伴股骨頭壞死

對于保守治療無效的髖臼發育不良伴股骨頭壞死患者,需采用人工全髖關節置換術。

對于晚期股骨頭壞死并發扁平髖,或髖關節發育不良并股骨頭壞死患者行髖關節置換的技術難度較大,而且術后相關問題較多。通過本研究觀察,髖臼造架重建對于術后減少假體松動等療效可靠,值得臨床推廣應用。本研究還存在較多不足之處,如病例數量偏少、失訪率較高等,這可能導致研究結果的代表性較差,相關問題還需進一步研究。

參考文獻:

[1]Kim Y H,Oh S H,Kim I S.Primary total hip arthropLasty with a second-generation cement-less total hip prosthesis in patients younger than fifty years of age[J].Bone Joint Surg(Am),2003,85(1):109-114.

[2]Engh C A,Massin P,Suthers K E.Roentgenographic assessment of the biologic fixation of porous-surfaced femoral components [J].Clin Orthop Relat Res,1990(257):107-128.

[3]Gerber A,Pisan M,Zurakowski D,et al.Ganz reinforcement ring for reconstruction of acetabular defects in revision total hip arthroplasty [J].J Bone Joint Surg Am,2003,85(12):2358-2364.

[4]Bozic K J,Freiberg A A,Harris W H.The High Hip Center[J].Clinical Orthopaedics & Related Research,2004(420):101-105.

[5]Kobayashi S,Saito N,Nawata M,et al.Total Hip Arthroplasty with Bulk Femoral Head Autograft for Acetabular Reconstruction in Developmental Dysplasia of the Hip [J].International Scholarly Research Notices,2013(4):615-621.

[6]Spangehl M J,Berry D J,Trousdale R T,et al.Uncemented acetabular components with bulk femoral head autograft for acetabular reconstruction in developmental dysplasia of the hip:results at five to twelve years[J].J Bone Joint Surg Am,2001,83(10):1484-1489.

[7]張洪,周一新,黃野,等.髖臼內壁截骨術在發育不良髖關節全髖置換髖臼重建中的應用[J].中華骨科雜志,2005,25(4):223-226.

[8]史振才,李子榮.髖關節發育不良全髖關節置換術的髖臼中心化[J].中國醫學科學院學報,2003,26(4):447-450.

[9]Hendrich C,Mehling I,Sauer U,et al.Cementless aeetabular reconstruc-tion and structural bone-graft ing in dysplastic hips [J].J Bone Joint Surg Am,2006,88(2):387-394.

[10]Kim Y H,Oh S H,Kim J S,et al.Contemporary total hip arthroplasty with and without cement in patients with osteonecrosis of the femoral head [J].Journal of Bone & Joint Surgery -american Volume,2003,85(4):675-681.

文章編號:1671-1246(2016)04-0153-03

中圖分類號:R195

文獻標識碼:B