新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)風險評價

趙麗霞 李曉東

摘 要:為確定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)過程中各類旅游資源的風險等級,該文在對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)風險識別的基礎上,運用模糊評價法對新疆民俗、表演藝術(shù)和工藝美術(shù)3類開發(fā)較成熟的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行了風險評估。就整體風險和客體風險而言,民俗類風險居第1位,工藝美術(shù)類居第2位,傳統(tǒng)表演藝術(shù)類最低,只是風險值有所不同;環(huán)境風險中工藝美術(shù)居首位(0.594),其次為民俗類(0.544),最后為傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(0.414);主體風險中首先是傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(0.475),其次是民俗類(0.432),最后為傳統(tǒng)表演藝術(shù)(0.414),其風險都在可控的范圍之內(nèi)適合進行旅游開發(fā)。因此,在旅游開發(fā)過程中要視情況予以不同程度的重視。

關(guān)鍵詞:非物質(zhì)文化遺產(chǎn);風險;旅游開發(fā);新疆

中圖分類號 F590 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)06-146-05

Risk Evaluation of Intangible Cultural Heritage Tourism Development in Xinjiang

Zhao Lixia1 et al.

(1College of Resources and Environmental Science,Xinjiang University,Urumqi 830046,China)

Abstract:In order to evaluate the risk level of various kinds of intangible cultural heritage resources in tourism development,fuzzy evaluation method was used to evaluate Xinjiang folk custom,the performing arts and crafts the intangible cultural heritage risk based on risk identification. In terms of overall risk and risk of the object,folk custom class risk ranks first,crafts class is second,traditional performing arts is the lowest. Environmental risks of arts and crafts is the first(0.594),folk class(0.544)is the second,the traditional performing arts(0.414)is last. Main risk of traditional performing arts(0.475)is the first,the folk class(0.432)is followed,the traditional performing arts(0.414)is the lowest,and the risks are controllable scope for tourism development. Therefore,Different kinds should be given different attention.

Key words:Intangible cultural heritage;Risk;Tourism development;Xinjiang

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是一個民族智慧的結(jié)晶,在世界文化發(fā)展迅速的今天,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與傳承面臨著嚴重威脅。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)被認為是一種有效的資源保護的方法。國外關(guān)于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的研究一般著眼于某一種資源的某一個方面,一般從非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的工藝美術(shù)、民俗類以及表演類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的其中一類資源著手,或者從居民的角度、游客角度以及資源開發(fā)者等某一角度進行研究,深層次挖掘進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的開發(fā)與保護。例如:Wei等[1]從多個角度提出了一種采用多屬性價值理論(MAVT)的實驗,通過運用定性和定量分析的方法使大量利益相關(guān)者參與,多角度進行遺產(chǎn)管理可促進可持續(xù)解決方案;González[2]從游客角度提出文化遺產(chǎn)價值認知過程信息環(huán)境,通過模擬的方法進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)研究,找出其中存在的問題進而指導實踐;Carrozzino等[3]的研究重點為藝術(shù)工藝品非物質(zhì)文化遺產(chǎn),提出通過實驗區(qū)域點遺產(chǎn)管理框架,促進遺產(chǎn)保存和經(jīng)濟長遠發(fā)展;Segadika[4]提出健康非物質(zhì)文化遺產(chǎn)建筑應用程序過程中不確定性因素量化研究,進而對存在的風險問題進行防御。國內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)與保護中主要是從某個視角進行資源保護與開發(fā),大多是定性研究,例如,李琳[5]從美學視角對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行探討,目的是喚醒人們對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的審美追求;王磊磊[6]以真實性理論為平臺,探索非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)路徑;譚宏[7]通過研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)特點,對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)中存在的問題進行探討,進而提出了解決對策等都是定性的從某個視角進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的研究。旅游開發(fā)對遺產(chǎn)的保護起到了積極的作用,但是并不是所有的資源都適合旅游開發(fā)。根據(jù)國家標準將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大致分為:工藝美術(shù)、傳統(tǒng)醫(yī)藥、民俗、表演藝術(shù)以及民間文學類等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)五大類[10]。本研究對新疆地區(qū)的工藝美術(shù)、民俗和表演藝術(shù)類等開發(fā)比較嫻熟的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)風險進行識別,然后建立多級模糊綜合評價體系對其進行風險評估,確定風險等級,旨在為新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)提供科學指導。

1 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)風險認知

風險識別是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)的基礎,本研究主要從以下3個方面著手進行風險識別,即非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的客體、主體和文化環(huán)境。

1.1 客體風險 客體是指資源載體面臨的風險,由于不合理開發(fā)引起非物質(zhì)文化遺產(chǎn)本質(zhì)變化。客體風險表現(xiàn)在許多方面,突出的表現(xiàn)是舞臺化、商品化、片面化和庸俗化等。

1.1.1 舞臺化 指非物質(zhì)文化遺產(chǎn)形式上不變,內(nèi)容上失真[12],為迎合廣大游客求新求異的心理和行為百進行的。舞臺化演出,使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)淪為取悅游客的一種單純活動,其功能和性質(zhì)等都發(fā)生了顯著變化。非物質(zhì)之文化遺產(chǎn)中很多民俗活動是在特定場合和時間進行的,舞臺化使這些遺產(chǎn)隨游客的需求隨時進行,失去了原始性特征。

1.1.2 商品化 首先,商品是以攫取最大利潤為目的,在開發(fā)過程中很容易忽視非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的實質(zhì)性內(nèi)容,只是作為商品以獲取最大利潤。現(xiàn)實角度上,旅游是以營利為目的,很容易使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在旅游開發(fā)過程中被商品化,為了最大限度迎合旅游者需求,許多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)被肆意開發(fā),致使其淪為賺錢工具而失去了本身的文化價值[13]。

1.1.3 片面化 指旅游開發(fā)過程中,由于主客觀某些因素不能全面地把握非物質(zhì)文化實質(zhì),只關(guān)注了遺產(chǎn)表面某一個方面,而忽視了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)內(nèi)涵全面性[14],對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)理解往往是片面的。

1.1.4 庸俗化 為了迎合游客某些嗜好而大幅度肆意篡改非物質(zhì)文化遺產(chǎn)內(nèi)容,將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行劣質(zhì)商業(yè)包裝,過分追求經(jīng)濟利益、強調(diào)娛樂性,使產(chǎn)品粗制濫造,嚴重損害了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的獨特性。

1.2 主體風險 由于地理位置、文化差異等各方面原因使該地居民與外部環(huán)境交往較少,從而形成了獨特的習俗,隨著旅游活動外來文化和本地文化必然會產(chǎn)生交流,在旅游開發(fā)過程會破壞其文化原始性。其表現(xiàn)在以下2個方面[15]:

1.2.1 后繼無人 繼承人在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承過程中起著舉足輕重的作用,隨著旅游活動的深入開展,外來游客帶來的強勢文化勢必會同化其文化,導致某些珍貴遺產(chǎn)后繼無人,這是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)面臨的最主要威脅。

1.2.2 粗制濫造 經(jīng)濟利益的驅(qū)使讓旅游開發(fā)者在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的生產(chǎn)過程中不關(guān)心文化內(nèi)涵,而是一味地迎合游客需要,對傳統(tǒng)工藝流于形式的仿制,使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)失去了可繼承性。

1.3 環(huán)境風險 環(huán)境風險主要是由主觀與客觀因素構(gòu)成,進一步細分為社會、經(jīng)濟與文化3個方面,其開發(fā)風險包括推高消費、文化變遷、環(huán)境超載等,旅游開發(fā)破壞了遺產(chǎn)的原始環(huán)境,使其趨于同質(zhì)化而失去原有的獨特性[16]。

1.3.1 推高消費 由于旅游開發(fā)帶來大量游客,經(jīng)營者會忽視商品的實際價值,人為抬高旅游活動相關(guān)的消費來攫取大量的利潤,抑制了當?shù)鼐用駥Ψ俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)的真實需求[17]。

1.3.2 環(huán)境超載 在保證一定環(huán)境承受力標準前提下,環(huán)境區(qū)域在一定時期內(nèi)可容納的游客最大數(shù)量。若過度旅游開發(fā),會使得當?shù)厝丝诿芏冗^大、環(huán)境質(zhì)量下降、生態(tài)系統(tǒng)退化等。隨著旅游活動的深入開展,游客大規(guī)模進入超出了環(huán)境承載能力,勢必會影響非物質(zhì)文化遺產(chǎn)可持續(xù)性發(fā)展。

1.3.3 文化變遷 旅游者作為一種外來文化不可避免地侵入到本土文化中,使得非物質(zhì)文化遺產(chǎn)失去原有生存土壤。這種文化變遷破壞了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)賴以生存的環(huán)境,失去了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)的初衷[20]。

2 模糊綜合評估模型

2.1 方法 首先合理科學地選擇影響評價對象的指標,其次通過德爾菲法建立評價集,然后對多個指標隸屬狀況進行分析,最后對評價對象相關(guān)因素進行綜合性評價。模糊綜合評判法可以使定性和定量因素相結(jié)合,使評價結(jié)論可信。采用模糊綜合法對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行旅游開發(fā)風險評價,使評價結(jié)果更為科學。

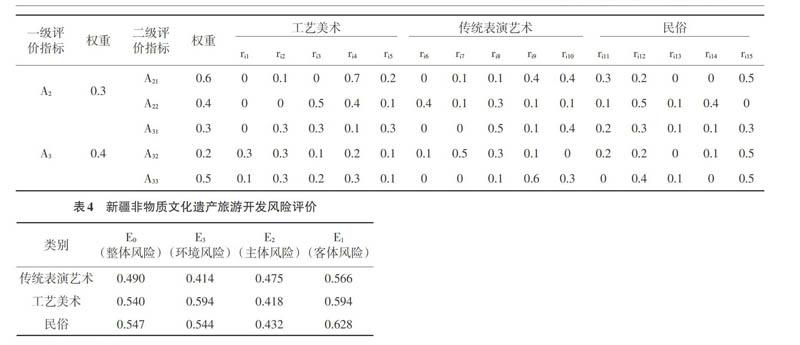

2.2 指標評價 通過非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)風險因素識別,構(gòu)建旅游開發(fā)風險評價模型。即:將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)的風險分為2級:一級指標包括環(huán)境(A1)、主體(A2)以及客體風險(A3)等;二級指標中環(huán)境風險為環(huán)境超載(A11)、推高消費(A12)和文化變遷(A13)等;主體風險包含2個因素分別為后繼無人風險(A21)和粗制濫造(A22);客體風險包括庸俗化(A31)、商品化(A32)、舞臺化(A33)和片面化(A34)4個風險指標。

2.3 評估模型

2.3.1 確定影響指標集 根據(jù)風險評價指標體系,將其開發(fā)風險因素集記為:A={A1,A2,…,An}。

2.3.2 選擇評價集 將其風險劃分成5個等級,將評價集記為:V={v5,v4,v3,v2,v1}。其中v5、v4、v3、v2、v1分別代表低、較低、中等、較高、高,記作:V={0.2,0.4,0.6,0.8,1.0}。

2.3.3 指標權(quán)重的確定 利用德爾菲法把非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)風險分為目標層和準則層,然后運用德爾菲法確定各指標權(quán)重并構(gòu)造風險因素判斷矩陣并檢驗其一致性,記作:W={w1,w2,…,wm}。

2.3.4 確定隸屬度和評價矩陣后進行多級模糊綜合評價 首先通過運用德爾菲法對指標進行相對等級評判并建立評價集,其次將評價指標權(quán)重集與評價矩陣進行數(shù)學運算,相乘然后得到總風險(E)和各類風險(Ei)。根據(jù)比較結(jié)果得出風險大小。

3 新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)風險評價

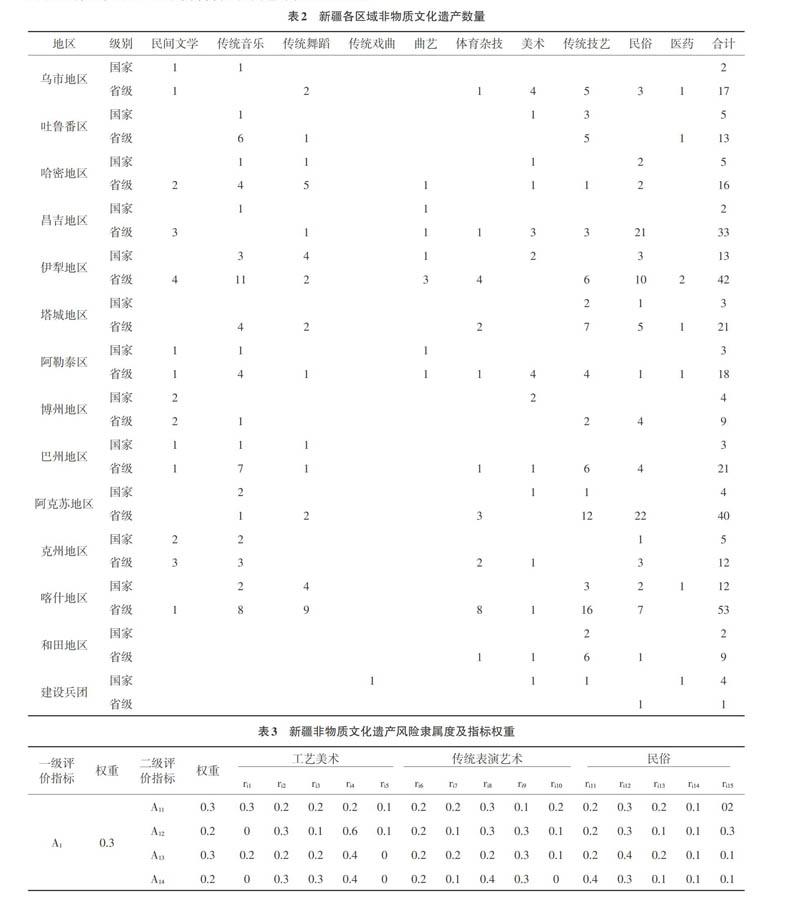

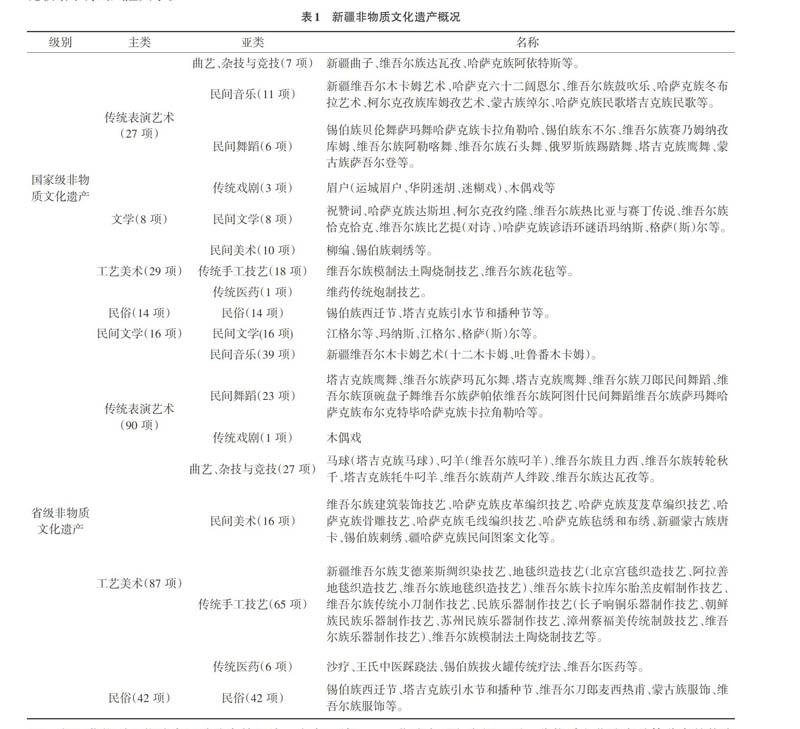

3.1 新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源概況 全疆有235個項目列入新疆省級文化遺產(chǎn)名錄范疇內(nèi),78個項目列入國家級名錄范圍內(nèi),本研究根據(jù)遺產(chǎn)類別將其分為傳統(tǒng)表演藝術(shù)、工藝美術(shù)、民俗和民間文學四大類(表1)。新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)無論是在質(zhì)量還是在數(shù)量上都有很強代表性,本研究針對目前新疆開發(fā)較為成熟的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行風險評估。

3.2 新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)區(qū)域分布的評價 由表2可知,新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)無論是省級還是國家級都非常豐富,其中:喀什地區(qū)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)12項,省級53項,居于新疆首位;伊犁地區(qū)國家級13項,省級43項;阿克蘇地區(qū)國家級4項,省級40項;昌吉地區(qū)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)2項,省級33項。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)總體分布趨勢為南疆地區(qū)多,北疆地區(qū)少,但是南疆硬件設備和軟件設備均落后于北疆,因此在開發(fā)過程中要特別注重這些特點。民俗類、傳統(tǒng)表演藝術(shù)類以及工藝美術(shù)類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)由于類型不同因此所面臨的風險因素也不同。在進行風險評判時針對不同指標因素的影響,運用專家打分法確定各因素隸屬度及權(quán)重,再將影響因素、隸屬度以及權(quán)重等進行二次模糊評價(表3),從而得出新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)時所面臨整體風險(E0)、客體風險(E1)、主體風險(E2)以及環(huán)境風險(E3)。根據(jù)綜合評價結(jié)果可知整體開發(fā)風險均處于中等水平,民俗類旅游資源開發(fā)整體風險(0.547)最高;傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(0.490)最低;工藝美術(shù)類(0.540)介于民俗類和傳統(tǒng)表演藝術(shù)類的中間水平,因此民俗類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)則應慎重進行。環(huán)境風險中工藝美術(shù)居首位(0.594),其次為民俗類(0.544),最后是傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(0.414);主體風險中首先是傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(0.475),其次是民俗類(0.432),最后為傳統(tǒng)表演藝術(shù)(0.414)。

4 結(jié)論與討論

隨著經(jīng)濟的全球化發(fā)展,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)與保護越來越受到人們關(guān)注,但是在旅游開發(fā)過程中,由于開發(fā)不合理開發(fā)造成遺產(chǎn)破壞現(xiàn)象較為嚴重,主要表現(xiàn)在客體傳承性受干擾、主體文化內(nèi)涵消失以及文化環(huán)境破壞等3個方面。本研究運用模糊綜合法建立風險評價體系,對新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)各類風險進行綜合評價得出如下結(jié)論:新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中的傳統(tǒng)表演藝術(shù)、民俗和工藝美術(shù)以主體風險、客體風險和環(huán)境風險為主,但風險都處于中低水平,數(shù)值≤0.2屬于低級;0.2<數(shù)值≤0.4屬于較低級;0.4<數(shù)值≤0.6屬于中等級,0.6<數(shù)值≤0.8≤屬于較高級;0.8<數(shù)值≤1.0屬于高級。因此,新疆非霧非文化遺產(chǎn)適合旅游開發(fā)。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)種類不一樣,其開發(fā)風險也不同,就非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)整體風險來說民俗類排名第1位,因為民俗類資源以人為載體,由于個人理解不同,會造成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)接受和理解過程中趨向片面化,居于第2位的是工藝美術(shù)類,傳統(tǒng)表演藝術(shù)風險相對最低。因此,根據(jù)評估風險值大小可逐項開發(fā),這3類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)都是客體風險最高,這說明為了迎合游客需求,開發(fā)過程片面化、庸俗化、舞臺化以及商品化現(xiàn)象較為突出。環(huán)境風險居第2位,主要包括旅游活動過程中引起的文化變遷。但目前環(huán)境超載風險還比較低,主要因為新疆地處偏遠,再加上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)開發(fā)滯后。主體風險最低,這說明資源粗制濫造和后繼無人風險相對于商品化、庸俗化以及片面化風險較小。

本研究通過對前人研究的總結(jié)和探討,第一次將模糊綜合法運用于新疆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)風險評估,運用該方法對開發(fā)較成熟的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進行風險評估,從而確定資源可開發(fā)的風險等級,為旅游資源的科學開發(fā)奠定了理論基礎,使開發(fā)風險都在可控范圍之內(nèi)。但與此同時,本研究也有一定的局限性,如風險評價指標的選取方面還不夠健全,因此今后的研究中,應針對資源所處區(qū)域的特殊性,在指標選取方面應該更加符合實際。

參考文獻

[1]Wei X A,Dou Q,Peng D C.On Sustainable Tourism of China's World-class Cultural And Natural Heritage Sites[J].Social Sciences in China,2003,32(1):160-168.

[2]González M V.Intangible Heritage Tourism and Identity[J].Tourism Management,2008,29(4):807-810.

[3]Carrozzino M,Scucces A,Leonardi R,et al.Virtually Preserving the Intangible Heritage of Artistic Handicraft[J].Journal of Cultural Heritage,2011,12(1):82-87.

[4]Segadika P.Managing Intangible Heritage at Tsodilo[J].Museum International,2006,58(1/2):31-40.

[5]李琳.審美視域中的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究[D].濟南:山東師范大學,2010.

[6]王磊磊.真實性視角下的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)研究[D].上海:華東師范大學,2008.

[7]譚宏.我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)經(jīng)濟價值開發(fā)中存在的問題和對策研究[J].理論探討,2008(2):84-88.

[8]顧金孚,王顯成.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)熱下的冷思考[J].西南民族大學學報:人文社科版,2008,29(2):208-211.

[9]吳磊.我國少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政策研究[D].北京:中央民族大學,2012.

[10]李騰.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳播效果的研究[D].鄭州:鄭州大學,2014.

[11]劉煒.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)視閾下湖南省傳統(tǒng)武術(shù)傳承研究[D].長沙:湖南師范大學,2012.

[12]趙愛國,王云慶.法制化框架下的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案資源控制問題研究[J].檔案學通訊,2009(4):46-49.

[13]王莉霞,陳榮婕,許中媛.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)知識產(chǎn)權(quán)保護研究進展[J].人文地理,2009(5):7-12.

[14]朱祥貴.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護立法的基本原則——生態(tài)法范式的視角[J].中南民族大學學報:人文社會科學版,2006,(02):98-101.

[15]劉永明.權(quán)利與發(fā)展:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的原則(上)[J].西南民族大學學報:人文社科版,2006(1):191-199.

[16]譚志國.土家族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與開發(fā)研究[D].武漢:中南民族大學,2011.

[17]歐陽正宇.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游開發(fā)研究[D].蘭州:蘭州大學,2012. (責編:張宏民)