有機磷農藥中毒采用洗胃聯合導瀉治療的效果觀察

張興偉

貴州省銅仁市中醫醫院 貴州銅仁 554300

有機磷農藥中毒采用洗胃聯合導瀉治療的效果觀察

張興偉

貴州省銅仁市中醫醫院 貴州銅仁 554300

目的:分析洗胃聯合中藥導瀉療法治療有機磷農藥中毒的臨床效果。方法:隨機選取所在醫院2014年2月——2016年3月31例有機磷農藥中毒患者作為實驗組,采用洗胃聯合中藥導瀉療法進行治療。同時,選取同期31例有機磷農藥中毒患者作為對照組,單純采用洗胃療法治療,對2組患者臨床治療效果進行比較。結果:實驗組CHE活性恢復時間、反跳發生率、住院時間均明顯低于對照組,2組差異顯著(P<0.05);實驗組并發癥發生率(6.45%)明顯低于對照組(25.81%),且GCS昏迷指數明顯低于對照組2組差異明顯(P<0.05)。結論:洗胃聯合中藥導瀉療法臨床效果顯著,能夠顯著提高患者臨床治療效果。

有機磷農藥中毒;洗胃;大黃;導瀉

【引言】

有機磷農藥中毒對患者身心健康及生命安全均具有顯著影響,患者就診后,應及時對其開展洗胃處理。臨床實踐經驗顯示,在充分做好洗胃的基礎上,為患者實施中藥導瀉治療,能夠進一步強化臨床治療效果。本研究旨在分析洗胃聯合中藥導瀉療法的臨床療效,為此選取所在醫院2014年2月——2016年3月期間就診病例進行詳細說明,現做如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取31例有機磷農藥中毒患者作為實驗組,所選病例滿足機磷農藥中毒相關診療標準[1],本組男性20例,女性11例,年齡15-53歲,平均年齡(35.63±2.52)歲。同時,根據1:1比例選取同期31例有機磷農藥中毒患者作為對照組,本組男性21例,女性10例,年齡15-54歲,平均年齡(35.42±2.64)歲。本研究所選病例均對診療情況知情,病例收集滿足醫學倫理委員會相關規范,排除合并氣質性病變及其他內外科嚴重疾病者。2組患者一般資料無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 實驗組

本組患者接受洗胃聯合中藥導瀉療法,常規治療結束后,對患者進行洗胃處理,經鼻插管,采用銅全自動洗胃機,注入席位也,反復抽吸。觀察洗出液澄清無味后,間隔 4-5h,為患者行中藥大黃導瀉治療。

1.2.2 對照組

本組患者接受常規治療后,單純執行洗胃處理,方法同實驗組患者。

1.3 觀察指標

對2組患者CHE活性恢復時間、反跳發生率、住院時間及并發癥發生情況進行比較;與此同時,對2組患者治療前后GCS昏迷指數進行比較,GCS昏迷指數主要判定標準為:輕度昏迷13-14分;中度昏迷:9-12分;重度昏迷:3-8分,做好詳細記錄。

1.4 數據統計

本研究數據涉及計量資料與計數資料,采用spss18.0軟件統計。計量資料用(±s)表示,采用t值檢驗。計數資料則用(%)表示,采用x2值檢驗,當P<0.05時,差異具有統計學意義。

2.結果

2.1 臨床治療效果比較

實驗組CHE活性恢復時間、反跳發生率、住院時間均明顯低于對照組,2組差異顯著(P<0.05),結果見表1。

表1 2組患者臨床治療效果比較

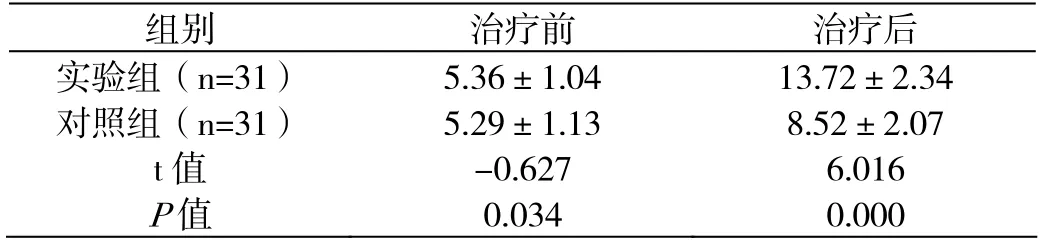

2.2 GCS昏迷指數比較

2組患者治療前GCS昏迷指數比較無顯著差異(P>0.05);治療后,實驗組GCS昏迷指數改善程度明顯優于對照組,2組具有顯著差異(P<0.05),見表2。

表2 2組患者治療前后GCS昏迷指數比較(±s)

表2 2組患者治療前后GCS昏迷指數比較(±s)

?

3 討論

有機磷農藥中毒在臨床診療工作中比較常見,能夠導致患者出現多種并發癥,威脅患者生命安全。臨床實踐經驗顯示,在充分做好洗胃的基礎上,為患者實施中藥導瀉治療,可顯著提高療效。本研究實驗組患者在常規治療基礎上,采用中藥大黃進行導瀉處理,能夠有效刺激常規收縮,進一步排出腸內容物。同時,大黃使用安全,不會對患者身體機能造成影響,因此其臨床效果更加突出。聯合療法能夠發揮比較良好的協同解毒效果,促進患者安全就診。為進一步提高搶救效果,應在臨床實踐中對中藥療法進行探究,不斷對其治療內容進行豐富。

本研究結果顯示:實驗組CHE活性恢復時間、反跳發生率、住院時間均明顯低于對照組;實驗組并發癥發生率明顯低于對照組,治療后GCS昏迷指數明顯提高,2組療效差異顯著(P<0.05)。段龍芝[2]在其著作《逐次徹底洗胃輔以大黃導瀉在急性有機磷農藥中毒救治中的作用》中通過臨床對照試驗研究證實:聯合療法能夠顯著減少反跳發生率及住院時間,并在此基礎上降低并發癥發生率,臨床治療效果顯著。

總而言之,洗胃聯合中藥導瀉療法具有臨床使用價值,符合臨床治療需求,能夠顯著提高患者臨床治療效果,對提高患者預后效果具有顯著影響。通過本研究證實,中藥輔助療法臨床使用效果明顯,體現出中藥治療的優越性。

[1]高輝,趙麥良,周愛民,等.經皮穴位電刺激足三里在有機磷農藥中毒患者搶救中的應用[J].針刺研究,2015,14(06):470-473.

[2]段龍芝.逐次徹底洗胃輔以大黃導瀉在急性有機磷農藥中毒救治中的作用[J].貴陽中醫學院學報,2012,17(03):126-127.

R595.4

A

1672-5018(2016)10-076-01