綜合康復治療膝關節功能障礙的療效分析

高濱 張朝兵 王愷

安徽省合肥市第三人民醫院康復醫學科 安徽合肥市 230022

綜合康復治療膝關節功能障礙的療效分析

高濱 張朝兵 王愷

安徽省合肥市第三人民醫院康復醫學科 安徽合肥市 230022

目的 探討綜合康復治療對膝關節功能障礙恢復的影響。方法 將116例膝關節功能障礙患者分為治療組和對照組。治療組采用綜合康復治療,對照組采用骨科常規處理、股四頭肌等長收縮并鼓勵患者在無痛情況下隨意運動。結果 治療組膝關節活動范圍改善度大于對照組,且差異有統計學意義(P<0.01)。結論 綜合康復治療是治療膝關節功能障礙的有效方法。

膝關節;功能障礙;綜合康復

隨著社會的發展,交通、外傷、意外災害等所致的骨折、創傷,甚至慢性運動性損傷也逐年增多,特別是膝關節發生的韌帶損傷或股骨髁上與髁間、髕骨、脛骨平臺等骨折可造成膝關節的形態和軟骨面的破壞、關節腔積液、關節面骨性增生、膝周軟組織或韌帶的損傷,從而導致膝關節穩定性下降、關節粘連,引起膝關節功能障礙,嚴重影響患者日常生活活動能力。本文主要討論通過開展綜合康復治療對膝關節功能障礙恢復的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2010年5月至2015年5月我院骨科和康復科收治的膝關節功能障礙 116 例,隨機分為兩組。治療組 63例,其中男41 例,女22 例;平均年齡(38. 1 ± 7. 3)歲;病程(3. 51 ±2. 35)個月;關節活動度(35. 16 ± 11. 84)o;股骨中段骨折11例,股骨下段骨折16 例,髁骨骨折6 例,脛骨平臺骨折5 例,髕骨骨折8 例,半月板切除手術后11 例,其它損傷6 例。對照組53 例,其中男33 例,女20 例;平均年齡(35 ± 7. 6)歲;病程(3. 10 ± 2. 08)個月;關節活動度(34. 81 ± 12. 18)o;股骨中段骨折9 例,股骨下段骨折9 例,髁骨骨折8 例,脛骨平臺骨折6 例,髕骨骨折7 例,半月板切除手術后9 例,其它損傷5 例。兩組患者均為膝關節屈曲受限,已去除外固定,大多數患者均有不同程度的股四頭肌萎縮。兩組臨床資料經統計學檢驗,差異無顯著性意義(P> 0. 05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組

對照組采用骨科常規處理、股四頭肌等長收縮并鼓勵患者在無痛情況下隨意運動。

1.2.2 治療組

1.2.2.1 肌力訓練:根據患者的病程及骨折、韌帶愈合情況,對患膝伸肌和屈肌群進行徒手抗阻訓練;利用股四頭肌訓練器行股四頭肌漸進抗阻訓練。并指導患肢負重步態訓練。

股四頭肌練習主要采用漸進抗阻練習法:先測定重復10次運動的最大負荷,稱為10 RM值(10repeation maximum),做3組各10次運動練習,每組闖休息不超過5 min,依次用1/2、3/4及全10 RM值作運動負荷。前2組做準備活動,第3組是主要練習。每周重復測定10 RM值,以修正練習時的實際負荷量,使其隨著肌力的增長而增加。

1.2.2.2 中醫傳統治療:以膝關節周圍及垂直于股四頭肌肌纖維的彈撥、拿、揉等為主,5~10 min/次/d。

1.2.2.3 關節松動術治療:采用Maitland關節松動術[1],方法:①髕股關節:分離牽引、側方滑動為一般松動,能增加髕骨活動度;向上滑動增加伸膝活動范圍;向下滑動增加屈膝動范圍。②脛股關節:長軸牽引.能緩解疼痛;前后向滑動,能增加膝關節伸的活動范圍;后前向滑動,能增加膝關節屈的活動范圍;側方滑動,能增加膝關節活動范圍;內旋擺動增加小腿內旋活動范圍,外旋擺動增加小腿外旋活動范圍。③上脛腓關節:做前后向、后前向滑動為一般松動,能緩解疼痛。20 min/次/d。

1.2.2.4 物理治療:可根據粘連和腫帳程度選用音頻、氣壓循環,在沒有金屬內固定的情況下可選用超短波、脈沖滋療等方式。以上各項治療時間均為5 d/周,連續8周。

1.3 療效判定標準:治愈:治療后局部腫脹、疼痛消失,關節活動恢復正常,關節活動度≥120°;顯效:局部腫痛基本消失,日常活動無妨礙,關節活動度90 ~ 120°;好轉:局部腫脹、疼痛減輕,行走和日常生活輕度受限,關節活動度60 ~ 90 °;無效:局部腫脹疼痛改善不明顯,行走和日常活動明顯受限,關節活動度< 60°。

1.4 統計方法:統計分析計量資料采用t 檢驗,計數資料采用x2檢驗,P< 0. 05為差異有顯著性意義。

2 結果

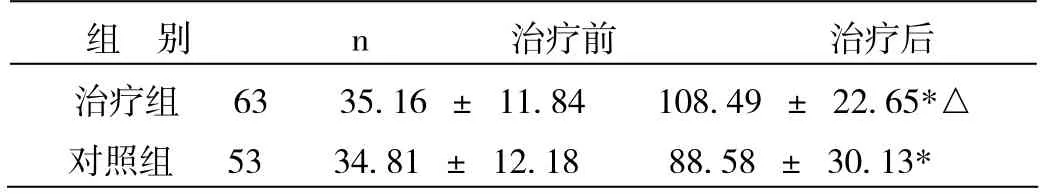

2.1 關節活動度的評定:兩組治療前關節活動度差異無顯著性意義(P> 0. 05),治療后雖都有提高,但治療組比對照組改善顯著,關節活動度平均增加73. 1°;對照組平均增加為45. 3°。詳見表1。

表1 2組治療前、后關節活動度的變化(±s)

表1 2組治療前、后關節活動度的變化(±s)

注:*與治療前比較,P< 0. 01,△與對照組比較,P< 0. 01

?

2.2 療效評定

治療組療效優于對照組(表2)。

表2 2組治療后療效評定(例)

3 討論

膝關節及鄰近部位組織嚴重損傷后,由于膝關節固定時間過長,患部靜脈血及淋巴回流不暢,組織間隙中漿液纖維滲出物和纖維蛋白沉積,而發生纖維性粘連,加上關節囊、韌帶和通過該關節的肌肉、肌腱的攣縮,嚴重影響運動功能,從而導致膝關節功能障礙[2]。長期固定還會引起關節軟骨組織退變和廢用性肌萎縮。

創傷后膝關節功能障礙治療的基本目的是恢復正常肌力和關節活動范圍,又不對關節及鄰近結構造成更多的損傷。采用肌力訓練能促進關節內血液、淋巴液的回流,加快關節軟骨、滑膜及周圍組織的代謝,促進功能恢復;肌力訓練能維持膝關節的穩定性,防止因關節失穩而致關節面摩擦,減少近、遠期并發癥;還能恢復并增加原來的肌容積及肌力,增加肌纖維的彈性及長度,減少膝關節屈、伸運動中的阻力[3]。以彈撥、拿、揉等中醫傳統手法治療,意在改善膝關節局部血液循環,解除膝關節周圍的肌肉和軟組織的痙攣或攣縮,緩解和消除疼痛,剝離膝關節周圍及股中間肌與股骨粘連。通過關節松動術手法對髕骨行分離牽引,側方滑動及上下滑動松動,可使髕韌帶彈性改善并處于良好的功能狀態,繼而可明顯增加髕骨的活動范圍;通過脛股關節松動術可使膝關節囊彈性得到改善,并可以增加膝關節內滑液的流動。物理治療能促進腫脹消除和炎性產物吸收,降低關節周圍組織及韌帶的張力,減輕疼痛。有助于肌力訓練、中醫傳統治療和關節松動術的順利進行。

我們采用的綜合康復治療是針對于關節內、外粘連等病理變化,其療效顯著。從而達到鞏固手術治療效果,促進骨折愈合及膝關節功能恢復的目的,這對于讓患者盡早回歸社會,恢復其正常的生活無疑是十分有益的。從有關資料報道和我們多年臨床觀察來看,病程越短、康復治療介入時間越早,康復治療效果越好[4]。通過綜合康復治療后治療無效的4 例,病程均在1年以上,治療前、后關節活動度評估僅相差10°左右,這與病程長,局部軟組織粘連、機化嚴重及韌帶及肌腱攣縮有關,因此,膝關節損傷后應盡早進行綜合康復治療。

[1]曾海輝,金冬梅,燕鐵斌,等.關節松動手法治療膝關節活動障礙臨床療效研究.中華物理醫學與康復雜志[J],2005,27:692.

[2]卓大宏,主編.中國康復醫學. 北京:華夏出版社,1990. 808.

[3]覃東,孫樂蓉.創傷后膝關節功能障礙的系統康復治療.中國康復醫學雜志[J],2008,23:173-174.

[4]鄭光新,馮莉. 系統康復治療對下肢制動后膝關節活動范圍的影響.中國康復醫學雜志[J],1995,4:161-164.

R687.3;R49

A

1672-5018(2016)10-110-02