民族民間舞體態研究——淺談生活中體態的提煉對創作靈感的激發

陳 婷(北京舞蹈學院 北京 100081)

?

民族民間舞體態研究——淺談生活中體態的提煉對創作靈感的激發

陳 婷

(北京舞蹈學院 北京 100081)

【摘 要】體態語言是一種特殊的語言要素,通過面部表情、手勢、頭勢等非言語行為來反映人的大腦思維活動的真實性,實現信息的傳遞。在以身體為媒介的符號世界里最為精巧絕倫的部分便是舞蹈符號。作為誕生在人類社會最早期的藝術形式,舞蹈既是人類文明構成的重要部分,也是在其他文明孕育中成長起來的傳播文化,記載文化的媒介。人類的身體語言所構成的符號,同語言文字一樣具有傳播思想、感情的功能。讀懂舞蹈動作外在的身體語言,將有助于理解舞蹈作品深刻的精神內涵。因為舞蹈中的體態多是由生活動作發展而來,沒有生活中動作的淬煉舞蹈便缺少了情感。生活動作為舞蹈創作提供了豐富的素材,成為創作者們編創作品的基礎和方法。生活中體態的提煉使舞蹈更具有豐富的表現力,讓生活體態成為審美的橋梁,同時建立了作品與觀眾之間產生的共鳴。不僅豐富了生活體態塑造的不同典型人物形象,也升華了舞蹈作品的思想內涵,由此可見生活體態的提煉在舞蹈創作中起到的至關重要的作用。

【關鍵詞】民族民間舞;體態;創作靈感

一、生活中的體態與民族民間舞動作的關系

舞蹈是以身體來表現情感的人體動作藝術,它運用獨特的表現手法來表達人物的內心和思想感情。在舞臺表演藝術中,舞蹈演員以其豐富的肢體語言傳情達意,塑造出人物鮮明的性格特征和獨特的藝術魅力,引起觀眾情感上的共鳴。舞蹈擅以抒發人物內心情感,替代文字和語言表達人物內心深層次的情感歷程,表達激烈的思想斗爭、深刻的生活體驗、豐富的人物情感,它是流動的動態語言。舞蹈語言以人體動作為載體,以思想感情為基礎,通過肢體動作的外化形式塑造生動的舞蹈藝術形象。《詩經·大序》中曾這樣描述:“情動于中而形于言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”可見,語言作為一種抽象符號,雖然在人類交往活動中起著巨大的作用,但因它高度的概括性,在人類復雜的思維過程中很難單獨進行。單純的語言很難做到表情達意、交流情感。人們在運用語言進行交際的時候,通常非言語行為也會參與進來。早在言語行為還未產生時,體態語言就在人類生活、勞動的互動過程中產生。體態語言又稱身體語言,是一種特殊的語言要素,通過面部表情、手勢、頭勢、身體幅度細微的動作以及空間的距離等非言語行為來反映人的大腦思維活動的真實性。和語言表達的情感相比,體態語言能更為準確地表達人們內在的情緒、感受、態度和觀點。所以說,用嘴說出的話可以是真的也可以是假的,但人的體態語言是不會撒謊的,它能更準確地顯示出人們的情感。作為以肢體動作為主要表現手段的舞蹈,正是體態語言藝術化的體現。例如我國少數民族的體態中多是由生活中提煉而來,這學期通過賈老師的課堂進一步的了解了少數民族的舞蹈特征特性,清晰了對民族民間舞的體態的把握,同時引發了在創作中從體態上出發尋找靈感的視角。民族民間舞的風格和體態特征來源與民間,來源于百姓,是一個民族族姓的體現,也是水土孕育一方的特征,是一個民族特有的精神氣魄和品性。民族民間舞的體態風格形成受到民族地理、風速習性、民族性情、以及民族信仰等影響,形成了獨特的具有代表性的體態特征。以下列舉幾個典型的少數民族體態的特征以及它的起源和文化影響:

(一)蒙族舞蹈

蒙古族是很具代表性的游牧民族,它鮮明的體態動律特點就是節奏明快、舞步輕捷,在一揮手、一揚鞭、一跳躍之間洋溢著蒙古人的純樸、熱情、勇敢、粗獷和剽悍,表現了他們開朗豁達的性格和豪放英武的氣質。而熱情奔放,語匯新穎,風格獨特的舞蹈動作,更造就了蒙古族舞蹈挺拔豪邁,步伐輕盈、灑脫奔放的剛勁有力之美,展現了蒙古族勞動人民純樸、熱情、精壯的健康氣質。

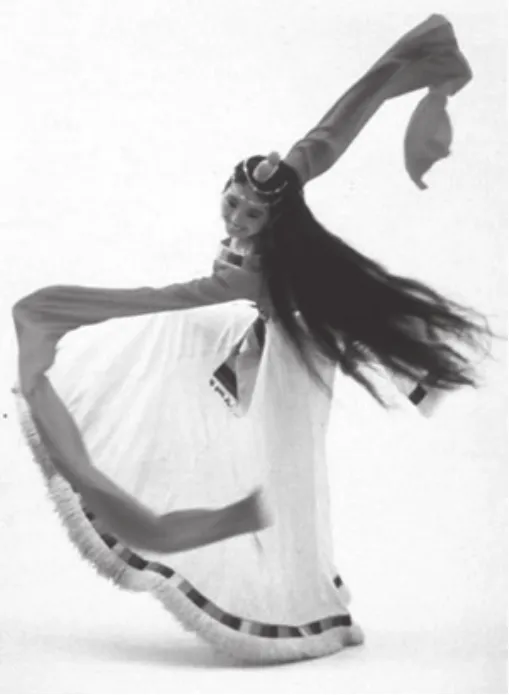

如圖:

(二)藏族舞蹈

藏族民間舞蹈中,松胯、弓腰、曲背等是常見的基本體態,它和高原地區繁重的勞動生活、虔誠的宗教心理、宗教禮儀及習俗有著密切的關系。藏族舞蹈的分布比較廣泛,它的動律特點是膝關節的運動,例如連續不斷的、小而快的、有彈性的顫動和連綿柔韌的屈伸,然而伴隨著顫動或屈伸的步法,形成重心的轉移,帶動了松弛的上肢運動,使手臂動作附隨而動,不能有絲毫的主動。在跳舞時,這些動作會自然地體現在舞蹈中,給人以安詳和諧的美感;動態形象中帶有明顯的宗教心理因素,具有一種勞動所形成的身體協調之美。

(三)維吾爾族舞蹈

昂首、挺胸、直腰是該民族典型的體態和基本特征。維吾爾族舞蹈是從頭、肩、腰、臂到腳趾都有動作。通過動、靜的結合和大、小動作的對比以及移頸、翻腕等裝飾性動作的點綴,形成熱情、豪放、穩重、細膩的風格韻味。其特點表現在:膝部連續性的微顫或變換動作前瞬間的微顫,是舞蹈中常見的動律,使動作柔美,銜接自然舞蹈具有新疆音樂特色,內容豐富多彩舞姿矯健柔美,體現一種熱情奔放的柔和美感。維吾爾族舞蹈以它細膩深情的肢體語匯展現出了維吾爾族人民樂觀積極向上的精神風貌,無論是孩童還是七八十歲的老人都能翩翩起舞,即在特有的音樂節奏形式下帶有自娛自樂的性質進行表演,特別是在一些節日、慶典上大家都會歡快的起舞唱歌,以此來表達愉悅的心情和人民熱情開朗的性格。

(四)朝鮮族舞蹈

我們知道朝鮮民族很早就接受并吸收了中國的儒家文化,并且逐步本土化,形成了自己的傳統思維和外化方式。因此在舞蹈的表現上也受到了這種禮教的影響:形成了一種“外化圓”與“節制感”的朝鮮族舞蹈的審美特征。朝鮮族舞蹈的體態是以“胸部內含”與“背部撐圓”的表現方式。向下斜視的眼神,充分地代表著一種含蓄、一種悠然自得、一種節制精神的外化表現。它并不講究面部眼睛中精神的凸現,更加強調一種內心的收斂,這也是朝鮮族民族的特性。

綜上所述我們可以看出民族民間舞蹈中的動作來源于生活,生活的動作已經成為了舞蹈創作中的載體,在舞蹈中動作的表現和內容是生命的物體,而物體都有生命和情感,生活動作是作為舞蹈動作的一種表現形式存在,其功能是不可忽視的,因此,在將生活動作提煉創作為舞蹈動作之前,應分析應用功能,和表現作用,使之成為舞蹈創作的基礎。民族民間舞體態的形成和產生均是藝術家們通過對社會民族習性和生活民風的考察、分析、體驗、集中、概括、想像,進行藝術創造,從而創造出鮮明的具有典型化的風格特征。舞蹈不同于別的人體動作藝術主要表現為:它是以舞蹈動作作為主要藝術表現手段,著重表現其它藝術手段難以表現的人的精神世界,人與自然、人與社會、人與人之間以及人自身內部的矛盾沖突,創作出可被人感知的生動的舞蹈形象,以表達舞蹈作者的審美情感,審美理想,反映生活的審美屬性。舞蹈是一種空間性、實踐性和綜合性的動態造型藝術,生活動作的提煉是以生活原型為基礎,經過藝術提煉加工的動作元素。生活動作不等同于舞蹈動作,它只是一部分,它來源于生活中的人或物。更多的舞蹈動作是由編導提煉生活動作而進行創作的,從動作的性質和功能而言,生活動作是無意的,而舞蹈動作是有意的;無意是生活狀態,有意是藝術狀態;生活動作是客觀需求的,而舞蹈動作是主觀創作的,一種是生活功能,一種是表現功能。因此,只有對生活動作進行提煉、加工、并運用到舞蹈動作中去表情達意,才能構成舞蹈語匯去塑造舞蹈形象。它是舞蹈動作取之不盡,用之不竭的藝術源泉。由此可見生活中的動態為舞蹈提供了廣闊的空間他們之間也有著密不可分的聯系。

二、生活體態動作傳達的意義以及在創作中的運用

生活中體態的提煉是創作的源泉,如何認識生活動作,提煉動作,運用生活動作到舞蹈中,從而體現舞蹈動態的價值?雖然在舞蹈創作中關于創編的方法有許多論著,但是探討從生活體態中尋找靈感進行創作的方法卻不多見。藝術來源于生活又高于生活,生活中的體態是舞蹈創造的載體,我們可以把生活動作提煉成舞蹈動作,為舞蹈創造出更多豐富的表現力,可以讓生活動作成為審美的橋梁,使舞蹈作品走入觀眾的內心,讓觀眾從獨特的體態語言中捕捉舞蹈傳遞出的情感和文化涵義。例如我們身體的四肢都具有典型的傳達含義的特點:

大腦思維活動的司令部——頭

被譽為大腦思維活動的司令部。大腦對外界的反應是最直接的,反映的信息也最準確。大腦不僅掌控著人的生死,也傳遞著人的思想、感情、意志。頭部常用的基本動作是點頭、側頭和搖頭。

(一)點頭

點頭的基本含義是表示同意、贊成,是一種積極的體態語言,利于建立良好的人際關系,進行有效的溝通。在舞蹈中也常用點頭表示認可。

(二)側頭

側頭通常有兩種基本含義,第一種是懷疑,當某人對某件事表示不相信時,側頭表示:“是真的嗎?第二種是關注、贊許、感興趣。和男性相比女性的使用頻率要高于男性的使用頻率。側頭的動作在潛意識里還有順從的意味,女性用側頭來表現自己溫順可愛的女性魅力,希望能引起對方的注意。

(三)搖頭

搖頭傳達的是否定的信息。研究者認為,搖頭的起源是母親給剛出生的嬰兒喂奶,吃飽后的嬰兒會把頭從一邊扭向另一邊,形成最初的拒絕。在舞蹈中搖頭反映著人體發出的拒絕的信號。舞蹈的外在動作表現了人物真實的思想情感,動作的內在質量和外部形態的結合構成了極富張力的舞蹈語言。

(四)手和頭部的混合性姿勢

研究者發現,當人處于矛盾狀態時,常常會選擇替代性動作來分散自己的焦慮情緒。常用的替代動作是手和頭部接觸的方式。當安慰別人時人們常采用用手觸摸對方頭部的動作,使其得到寬慰,緩解焦慮。雙手抱頭的姿勢就是一種自我安慰,也是一種潛意識的自我保護。這個動作不但在生活中經常出現,在舞臺藝術上也經常使用。

會說話的視覺器官——眼睛

眼睛是人體傳遞信息的重要身體部位。從眼神中可以表達出人的喜悅、失望、期盼、冷漠等不同的信息。眼睛可以泄露人的秘密,即使是稍縱即逝的眼神也會傳達出微妙的情感變化,瞳孔的放大與收縮反映著一個人的情緒,在積極的狀態下,人的瞳孔會放大;在消極的狀態下,人的瞳孔就會縮小。在體態語言中,眼睛所傳遞的信號是最有價值,也是最可靠的,所以,眼睛被稱為心靈之窗。在舞蹈中,舞者的舞步、眼神和面部表情構成視覺的形象化,舞蹈語言的外在表現無不體現著情感和情緒的表達。在中國的戲曲表演中對眼神的表達加以細化分類:喜眼、笑眼、怒眼、媚眼、哀眼、冷眼等等,表現出豐富的眼神變化。注視是常用的眼勢語言,注視的范圍也蘊含著豐富的信息,又分為親密注視、嚴肅注視、社交注視。社交注視的范圍是以兩眼為底線,以嘴唇為下頂角,倒三角區域。注視這個區域會使人產生輕松愉快的感覺,有利于和對方的交流。

(一)眨眼睛

眨眼的動作是在瞬間完成的,也可以是在異物刺激下所做出的條件反射。人在撒謊時也會眨眼,只是眨眼的頻率加快,表現出的眼神飄忽不定。拋媚眼也是眨眼睛的一種特殊形式,女性做此動作會表達出強烈的異性吸引的信號。

(二)注視

1.親密注視

親密注視的范圍是以兩眼為底線,以胸部為下頂角,形成一個倒三角區域。戀人約會時采用親密注視無疑會增進雙方的感情,長久地注視也會激發親密的情感。

2.嚴肅注視

嚴肅注視的范圍是以兩眼為底線,以前額為上頂角的正三角區域。注視這個區域會產生一種嚴肅的氣氛,營造出一種認真、誠懇的感覺,有利于贏得對方的重視與尊重。

3.社交注視

側頭含情脈脈地注視著他,流露出對他的愛慕之情。在生活中有很多事物是無法言說的,甚至有時并不需要語言的參與。抽象的語言因其高度的概括性,對復雜的人類情感世界的表達產生一定的局限性,體態語言彌補了這一不足。當我們欣賞舞蹈作品的時候,最直接的是從舞者的肢體語言開始,從舉手投足到細微動作變化都體現著舞者豐富的內心情感。舞蹈動作就是為抒發人物情感而產生的,讀懂舞蹈動作外在的身體語言,將有助于理解舞蹈作品深刻的精神內涵。

三、生活體態動作的提煉使之成為舞蹈動作素材的方法

舞蹈在創作初期首先要觀察生活,體驗生活。在這個過程中不僅要善于在生活中捕捉個性動作,更要體會生活中的情感。由于舞蹈是創造出來的藝術,不是生活的再現,因此創編的過程中必須精煉對生活動作的提煉,才能為舞蹈素材或舞蹈作品提供更大更廣闊的空間。日常生活中編導往往會因為一個場景一個動作產生創作靈感,這些靈感不一定只能成為舞蹈動作,也有可能是一個穿過動機和主題,編導需要逐步積累大量的生活素材,并進行分析、歸納,從獨特的體態中提煉來服務于作品,生活中的動作是人人都讀得懂的語言,看看日常生活中經常出現的肢體動作畫面;生氣時握緊的拳頭、高興興奮時晶亮的眼神和急促的呼吸,廣場上奔跑的孩童前傾的身體,以及年老長輩微駝的后背和緩慢的步伐。生活中的動作含義很容易被人理解和接受,這是人類最早的認知,所以舞蹈體態起源于人起源于生活,同時也具有一定信息傳遞作用,所以生活動作運用于舞蹈有著深厚的認知基礎,舞蹈是形體語言藝術,從舞蹈成為一種藝術開始,它就形成了審美價值,舞蹈的審美是一種富有創造性的感覺與理解、感情與認識相統一的復雜的精神活動過程。因此,生活中的體態和動作在舞蹈中運用也必須有一個認知的過程,這樣才能使觀眾在舞臺下與編導產生共鳴。在創作舞蹈作品中欲想與觀眾之間建立起審美的通道,編導必須提煉生活素材,提煉容易引起共鳴的生活題材內容和動作的表達形式,使作品打動觀眾,從而構成藝術的審美效果。

四、民族民間舞創作從體態出發的視角

在民族民間舞創作中,編舞技法的運用和分寸的把握十分關鍵,作品呈現出來的感覺應該是對所選擇的和

新元素動作進行提煉,編織和變化的結果,在動態、動律、動力、節奏、方向、幅度、空間等方面進行變化,但同時這些變化必須依據形象塑造、性格的刻畫、人物情感的需要來變化的,并萬變不離其宗,因此在創作的過程中我們不能用一般的編舞技法來套用民間舞蹈的動作,而是要突出民族民間舞風格的特征,不失原汁原味的體現民族特性,田露老師曾在“作品分析”課堂上講到“民族民間舞創作中的發展和保留”她講到“民族的個性是民間舞蹈的血液,血液換了,基因也就變了,這人也就不是原來的人了”從某種意義上說具有原汁原味的民間語匯,鮮明的代表著民間舞蹈的風格。對于學習創編技法的創作者而言,用一個動機、一個素材、運用空間的變化等發展創作出一組新的動作,并非難事。但是在現下的民間作品中就看到了許多貼上去的“標簽”。創新是舞蹈創作永遠的主題,但是創新并不意味著失去自我,在創新的過程中我們應該保留什么,這對編導來說是現下最值得深思的問題。通過這一學期的民間舞學習,從中我體會到體態在各民族中的重要性和代表性,它不僅僅是一個民族的標識更是一個民族的文化和傳統。從而在創作中我們也應該注重民間舞的體態,從而在舞蹈做品中體現出民族的個性。尋找“體態”便是一種方法和視角。

五、結語

通過賈美娜老師的民族民間舞課堂上體會最深的是民間舞中“體態的重要性”在創作作品中“體態”的準確性更是一個編導藝術的感覺和其修養的體現,我們應該在生活中不斷的體驗和積累,在生活中提煉元素,使舞蹈更加靠近人的情感,實現生活與舞蹈藝術的完美融合,除此之外,在創作過程中還應該繼續體會和不斷的總結,養成好的學習方式,從而進一步的提高創作水平,完善創作能力。因此在這種前提下產生的作品才更具有生活氣息、現實意義和藝術感染力,同時也只有這樣我們創作出的作品才能具有生命力。

參考文獻:

[1]羅雄巖.中國民間舞蹈文化[M].上海:上海音樂出版社,2006.

[2]羅雄巖.中國民問舞蹈文化教程[M].上海:上海音樂出版社,2000.

[3]王朝聞.美學概論[M].北京:人民出版社,1984.

[4]紀蘭慰,邱久榮.中國少數民族舞蹈史[M].北京:中央民族大學,1998.

[5]李承祥.舞蹈編導基礎教程[M].北京:北京舞蹈學院出版社,2009.

[6]中國民族民間舞研究中心.中國民族民間舞論壇[M].北京:中國文聯出版社,2006.

陳 婷,北京舞蹈學院2014級編導專業碩士研究生。

作者簡介:

中圖分類號:J722.2

文獻標志碼:A

文章編號:1007-0125(2016)02-0145-04