給數學作業灑一片快樂的陽光

楊曉梅

摘 要:全面推進素質教育,減輕學生的學業負擔,提高教學質量是擺在我們每個教育工作者面前的一個重要課題。傳統的小學數學作業形式大部分是填空題、計算題、解答題等,由于此類作業重復、單調、枯燥,學生把作業當成一種任務來完成。學生缺乏做作業的激情,抄襲他人作業令教師、家長、學生都苦不堪言。怎樣使學生以極大的熱情投入到作業中去呢?作為教師,我們要讓做作業成為一件快樂的事,要給數學作業灑一片快樂的陽光。

關鍵詞:輕負擔;作業;設計;策略

中圖分類號:G622 文獻標識碼:B 文章編號:1002-7661(2016)08-205-02

《數學課程標準》指出:“人人學有價值的數學;人人都能獲得必需的數學;不同的人在數學上得到不同的發展”。作業是學生學習數學、發展思維的一項經常性的實踐活動,也是師生信息交流的一個窗口。它能使學生掌握系統的數學基礎知識,訓練學生的技能、技巧,培養學生學習能力、發展學生智力,其效果直接影響到教育教學質量。數學課外作業的設計,是一件具有創造性的工作,在全面實施新課程的今天,在全面提倡“輕負擔,高質量”的背景下,數學教學需要數學課外作業的設計及策略。

一、有趣的游戲式作業——激發興趣

《數學課程標準》指出:“學生的數學學習活動應當是一個生動活潑的、主動的和富有個性的過程。”

游戲正是小學生喜聞樂見的一種生動活潑的活動形式。加之“興趣是最好的老師”。因此,這種寓游戲于作業之中的形式能讓生動有趣的作業內容取代重復呆板的機械練習,使學生感到新鮮、有趣,繼而沉浸在歡快愉悅的作業情境中,使之產生一種內部的需求感,并在不知不覺之中鞏固了知識,激發了興趣。

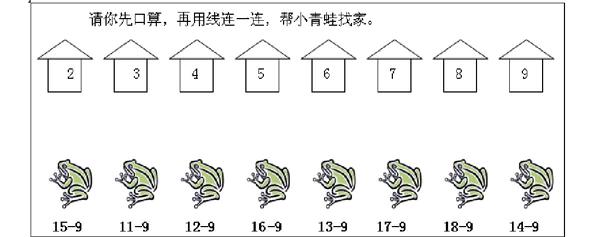

如:一些計算課的練習設計可以以“幫助小青蛙找家”、“小壁虎找尾巴”、“小鹿送信”等帶有童趣的游戲形式進行算式和得數的連線。“我是小醫生”、“小馬虎體驗”、“火眼金睛”、“啄木鳥醫生”等進行糾錯的練習,培養學生細心演算的好習慣和校正錯誤的能力。

例如,在教學《與9和幾的進位加法相應的退位減法》后,可以設計“幫小青蛙找家”的游戲。

(注:數學課外作業以采用練習紙的形式為宜,每人1張,下同。)

這種有趣的游戲式作業,以認知訓練為主線,以游戲活動為副線,讓游戲貫穿于做作業的整個過程,將靜態的、機械的作業演變為動態的、活潑的游戲。讓學生在“做中玩、玩中做” ,從而激發學生做作業的興趣,提高做作業的積極性與準確性。

二、具體的情境式作業——豐富感知

數學知識的高度抽象性與學生思維的直觀形象性形成認知上的矛盾。《數學課程標準》強調:“讓學生在現實情境中體驗和理解數學”。所以,解決這個矛盾的主要途徑是創設具體的生活情境,提供大量的感性材料,豐富學生的感知。

因此,數學作業內容的設計應密切聯系學生的生活實際,讓學生在具體的、熟悉的生活情境中理解和體驗數學,切實感受到數學就在自己的身邊,深刻認識到“數學源于生活,用于生活”的學習價值。

例如,在復習完《長度、質量和時間單位》后,可以設計填空題:

這種具體的情境式作業,將“枯燥、乏味”的計量單位的選擇練習轉變為“具體、生動”的生活作業,讓學生在現實生活中豐富感知,加深理解。

三、美麗的圖畫式作業——體驗愉悅

針對數學知識具有對稱美、秩序美、簡潔美等特點,教師可以設計圖畫式作業,以圖畫的形式激發學習興趣,誘發豐富聯想,發展形象思維,達到鞏固與應用的雙重目標。

例如,在教學《軸對稱圖形》后,可以設計這樣的作業:

請你發揮想象,運用軸對稱知識,創作一幅美麗的圖畫。

結果,學生的作業內容豐富、色彩艷麗。其中一位學生的作業特別引人注目:在春光明媚、鳥語花香的三月,一對對色彩斑斕的“蝴蝶”和一只只體態輕盈的“蜻蜓”在萬花叢中競相飛舞,一群群活潑可愛的小朋友在一望無垠的草地上一邊奔跑,一邊放飛著各式各樣的“風箏”。(蝴蝶、蜻蜓、風箏、太陽公公等都畫成軸對稱圖形。)

這樣美麗的圖畫式作業,變單調無味的作業為生動有趣的繪畫,充分發揮學生的主觀能動性。學生不但樂于完成作業,而且善于表現自己,并能讓學生從繪畫中感受美、欣賞美與創造美,體驗到學習的愉悅,產生繼續學習的渴望。

四、自主的探究式作業——拓展思維

《數學課程標準》指出:“動手實踐、自主探索與合作交流是學生學習的重要方式”。

因此,數學作業要善于挖掘教材內容的潛在功能,恰當的對作業內容進行延伸、演變與拓展,增加一些具有探究性和規律性的習題,變傳統的鞏固性練習為新型的自主性探究。

例如,在教學《能被2、3、5整除的數的特征》后,設計這樣的作業:

這樣的探究式作業,既隱含著學習策略指導,又激勵著學生自主探索,讓親歷學習成功的學生處于最佳思維狀態。從而拓展了學生思維,培養了學生的探究意識與創新能力。

五、主動的選擇式作業——尊重差異

《數學課程標準》明確指出:“不同的人在數學上得到不同的發展;尊重學生的個體差異,滿足多樣化的學習需要”。

的確,由于生活經驗、文化環境和認知水平的不同,學生的思維能力存在個體差異。因此,數學課外作業要充分尊重學生的個體差異,滿足多樣化的學習需要。作業的設計應具有一定的彈性和層次性,讓每個學生都能主動參與并選擇自己喜歡的作業。從而讓學困生鞏固基礎知識,中等生掌握基礎技能,學優生提高思維能力,以此滿足不同層次學生的不同學習需要,促使每個學生都能得到相應的和諧發展,真正實踐“不同的人在數學上得到不同的發展”的教學理念。

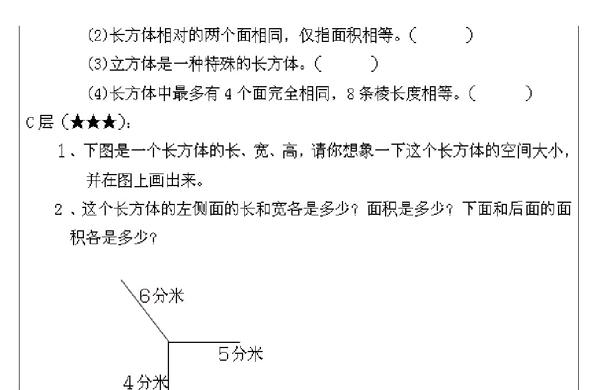

例如,在教學《長方體和立方體的認識》后,設計如下作業:

這種主動的選擇式作業,以尊重學生的個體差異為出發點,讓每個學生都能享受到學習成功的樂趣,增強學習的自信心。

六、溫馨的合作式作業——享受親情

在以往的教學觀念中,教師和家長一直將作業視為學生的個體行為,讓學生獨立完成。久而久之,個別學生(尤其是獨生子女)容易患上“作業孤獨癥”。

隨著新課程改革的全面實施,大家已經深刻認識到“合作與交流是學生學習數學的重要方式”。特別是一些具有操作性、探究性、實踐性的數學作業,學生個體顯得“勢單力薄”,難以完成。教師可讓家長主動參與到學生的作業中。

例如,在教學《正方形的周長和面積》后,設計如下作業:

小小設計師:請你與爸爸或媽媽一起合作,為家中的一個房間做一回裝修設計師。算一算需要買多少面積的地板?如果在四周貼上墻紙,則需要多少米墻紙呢?

又如,在學習了《20以內的加減法》后,為了避免口算上的單調,設計“玩撲克”的“家庭”作業。倆個家庭成員在1-10的撲克牌(也可以是數字卡片)中分別抽出其中的兩張進行搶答,它們的和或差。在以后的學習中也可以一家三口齊上陣進行計算24點的游戲。

這種家庭合作式作業,既能讓學生感受到家庭的溫馨與親情的可貴,又讓家長與子女之間加強合作,促進交流,從而享受濃濃的親情。

在數學教學過程中,我們不僅要重視課堂上知識的傳授,更要重視“習行之功”,重視課外作業的設計布置,把學生從過多過濫作業中解脫出來。新課程理念指引下的小學數學新型作業的優化與設計,要符合小學生“好奇、求趣、喜新”的認知心理,內容的設計要注意“精、少、廣、深、巧”相結合,突出“趣味性、選擇性、實踐性、開放性、家庭性、創造性”,變“要我做”為“我要做”。只有這樣,才能更好的實現“高質量,輕負擔”的教育效果。

數學是充滿了神奇和想象的世界。學生在追尋數學的過程中,有驚喜也有坎坷。作為小學數學的啟蒙教師,在學生迷惑時,給他們一束燦爛的陽光,讓學生在迷惑的數學習題中看到指引的方向,讓他們在數學知識的海洋里快樂的遨游。

參考文獻:

[1] 《數學課程標準》(試驗稿). 北京師范大學出版社,2001年7月第一版

[2] 斯苗兒.小學數學教學案例專題研究.浙江大學出版社,2006.

[3] 陳 和.小學數學教師[J].上海教育出版社.

[4] 高子林.數學練習新設計的策略[J].教學月刊,2006