“P”形克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折

笪曉偉,李啟中,郭海歐,梁銳康(廣東省高要市人民醫院骨科,廣東高要 526040)

?

“P”形克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折

笪曉偉,李啟中,郭海歐,梁銳康

(廣東省高要市人民醫院骨科,廣東高要526040)

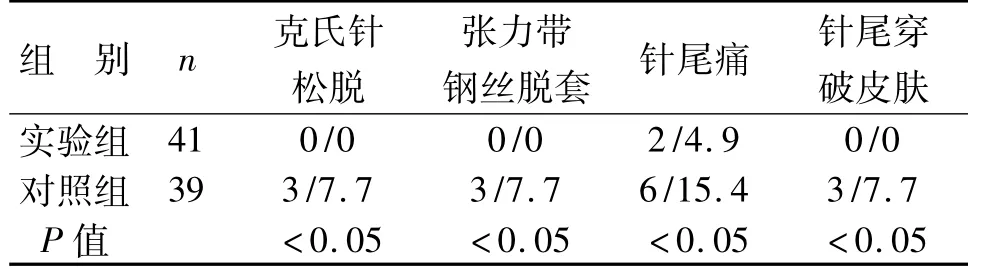

摘要:目的評價“P”形克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折的臨床療效。方法對2012年3月至2014年3月收治80例髕骨骨折患者采用隨機抽簽方法分為實驗組(“P”形克氏針張力帶內固定)和對照組(常規克氏針張力帶內固定),分析兩組患者骨折愈合、克氏針松脫、張力帶脫套、克氏針尾痛及針尾穿破皮膚情況。結果實驗組患者克氏針松脫0(0%)例、張力帶脫套0(0%)例、克氏針尾痛2(4.9%)例及針尾穿破皮膚0(0%)例較對照組少,骨折愈合時間無差別。結論“P”形克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折的手術方法操作簡單、內固定牢靠且并發癥少,臨床效果好,值得臨床推廣。

關鍵詞:髕骨;骨折固定術;克氏針張力帶

髕骨骨折為常見的關節內骨折。治療的關鍵是恢復伸膝裝置和關節面的解剖關系,防止關節僵直及創傷性關節炎的發生。這就要求盡可能保留髕骨并保持關節面的平整,恢復髕骨和關節的解剖結構,盡早進行關節功能鍛煉。目前關于髕骨骨折的治療方法很多,克氏針張力帶內固定是治療髕骨骨折簡單有效的方法。但在臨床上我們經常遇到克氏針針尾過長引起針尾疼痛、針尾穿破皮膚、克氏針松動滑脫,張力帶脫套、斷裂及內固定失效等相關并發癥。為了解決這些問題,我們采用“P”形克氏針張力帶固定,讓張力帶通過“P”形小孔以達到克氏鎖定針張力帶,有效減少上述問題。本研究對2012年3月至2014年3月80例髕骨骨折患者分別采用“P”形克氏針張力帶和常規張力帶內固定進行治療,并對療效進行分析,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料本組患者80例,男43例,女37例;年齡21~75歲,平均39.5歲。受傷原因:直接暴力76例,間接暴力4例;閉合性骨折75例,開放性骨折5例;其中3例為嚴重粉碎性骨折。骨折分型:橫形骨折23例,粉碎性骨折57例。納入標準:a)全身評估能耐受手術;b)X線片檢查證實髕骨骨折,移位明顯,兩骨折塊的大小近似,可行切開復位內固定術;c)愿意接受至少12個月隨訪;d)簽署知情同意書。排除標準:a)全身評估不能耐受手術;b)膝關節及周圍有感染;c)骨折局部有超過8~12 h的開放性傷口;d)不愿意接受至少12個月隨訪。采用隨機抽簽方法,將符合上述篩選標準的80例患者分為實驗組41例(“P”形克氏針張力帶治療)與對照組39例(常規克氏針張力帶治療),兩組患者術前性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法患者取仰臥位,采用腰硬聯合麻醉,驅血后上大腿根部止血帶。取髕前橫形切口,切開皮膚、皮下筋膜,顯露骨折端,清除骨折斷面嵌入的軟組織和凝血塊,骨折復位后觀察髕骨前方骨折對位情況,用手指觸摸關節面是否平整,保持髕骨解剖對位。對照組行常規張力帶內固定,從髕尖至髕底部縱行穿入2根克氏針,針尖和針尾各露出髕底、髕尖0.5~1 cm,然后在髕骨前采用8號鋼絲從髕骨的上極至下極并自身交叉,分別與兩根平行克氏針纏繞形成張力帶,充分拉緊后于髕骨前打結固定。實驗組行“P”形克氏針張力帶內固定,從髕尖至髕底部縱行穿入2根克氏針,針尖折彎成“P”形(克氏針尖折360°形成一個小圈,小圈大小能穿過鋼絲為宜)。穿過鋼絲后將克氏針回拉,針尖小圈位于髕底上緣,凸面向下,鋼絲做“8”字繞過髕尖針尾,收緊鋼絲張力帶扭結固定。髕尖克氏針尾盡可能剪短(一般針尾長約0.3~0.5 cm),依次關閉切口,術畢。

1.3術后處理一類切口術前術后各預防性使用一次抗生素,對于二類切口根據傷口情況決定抗菌素使用時間。術后第1天開始指導患者行股四頭肌等長收縮活動,術后第2~3 d行膝關節功能鍛煉(膝關節活動范圍0°~90°,在患者可以耐受疼痛范圍內)。膝關節功能鍛煉活動角度由小到大,術后2周后傷口拆線。拆線后可逐漸負重,逐漸開始正常日常活動。術后隨訪9~13個月并根據改良Bostman髕骨骨折療效功能評分對患者膝關節功能恢復情況進行評定。

1.4統計學分析應用SPSS15.0統計軟件進行分析,計量資料以(±s)表示,手術前后比較采用重復測量方差分析,組間兩兩比較采用LSD-t檢驗,同一時間點兩組比較采用兩獨立樣本t檢驗,計數資料以例或百分比表示,兩組比較采用χ2檢驗或校正χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2結 果

實驗組:41例患者術后獲9~13個月(平均11.4個月)隨訪。經X線片檢查,所有骨折均愈合,臨床骨折愈合時間12~18周,平均13.5周;無鋼絲脫套、斷裂,無針尾穿破皮膚、無克氏針松脫,有2例(4.9%)針尾疼痛。所有患者膝關節屈伸活動范圍正常,無伸膝裝置黏連及膝關節僵直。根據改良Bostman髕骨骨折療效功能評分:優35例(85.4%),良5例(12.2%),可1例(2.4%),優良率達97.6%。

對照組:39例患者術后獲9~13個月(平均11.6個月)隨訪。經X線片檢查,所有骨折均愈合,臨床骨折愈合時間12~18周,平均13.7周;3例鋼絲脫套、無斷裂,3例針尾穿破皮膚、3例克氏針松動滑脫及6例針尾疼痛等并發癥發生。所有患者膝關節屈伸活動范圍正常,無伸膝裝置黏連及膝關節僵直。據改良Bostman髕骨骨折療效功能評分:優30例(76.9%),良3例(7.7%),可6例(15.4%),優良率84.6%(見表1)。典型病例影像學資料見圖1~3。

表1 兩組患者術后情況對比(例/%)

圖1 常規張力帶術后克氏針松動及張力帶脫套

圖2 常規克氏針張力帶和克氏針扭轉180°張力帶術后均失效

圖3 “P”形克氏針張力帶術后無克氏針松動及張力帶脫套

3討 論

髕骨骨折為常見的關節內骨折,占全身骨折的10%。骨折后直接影響伸膝裝置連續性及髕股關節失配,嚴重影響膝關節的活動功能。治療的關鍵是恢復關節面的解剖關系和伸膝裝置并牢固固定,允許早期活動,防止關節僵直及創傷性關節炎發生[1]。使骨折部在磨塑中愈合,盡可能恢復髕股關節原有的對合關系,減少創傷性關節炎的發生。

髕骨骨折復位與固定的方法很多,如髕骨爪、克氏針鋼絲張力帶、髕骨環等[2]。克氏針張力帶是治療髕骨骨折簡單有效的經典方法[3],它使骨折兩端張力轉化成對骨折的壓力,使骨折塊維持復位促進骨折愈合,從而取得較好的臨床效果。因髕骨位置表淺緊貼皮下,采用傳統的克氏針張力帶方法常出現克氏針松動、張力帶斷裂脫套、針尾疼痛,甚至針尾穿破皮膚造成感染等并發癥[4],直接影響患者術后膝關節功能鍛煉和手術效果。我們分析髕骨上下緣均有肌腱附著,想盡量縮短針尾,但很難做到,而且針尾過短意味著張力帶脫套機會增大[5]。克氏針近端折彎向后埋入肌腱,術后膝關節活動時股四頭肌反復牽拉使克氏針尾向上松脫和轉向前方機會增大,克氏針尾向上松脫和轉向前方加重對皮膚的刺激,并可導致張力帶滑脫,失去內固定作用。

為了解決這些問題,我們對克氏針張力帶固定方法進行了改良。克氏針穿過骨折端后扭成“P”形,在扭成“P”形時要注意,克氏針尾不可只扭180°或270°,必須要扭360°以上。我們曾嘗試將克氏針扭轉180°或270°,但在“P”形接口處留有縫隙,使用張力帶時產生的張力會將縫隙拉開使張力帶松脫。當克氏針扭360°以上時“P”形接口處縫隙移到克氏針尾部,在形成張力帶時“P”形圈對鋼絲有拉力使其無法向尾部脫出。設計“P”形小孔盡可能小,以能通過鋼絲為準,太大的“P”形圈會對伸膝裝置造成影響造成針尾痛等。細小的克氏針不宜使用本方法,因細小克氏針扭成“P”形時克氏針強度小,在張力帶強大拉力下“P”形可能會失效。這樣設計后就解決了上述克氏針松脫、張力帶脫套、克氏針尾痛及針尾穿破皮膚等問題。術后無需外固定,可早期進行關節功能鍛煉及負重活動。實驗組41例患者髕骨骨折術后功能優良率達97.6%,1例關節功能較差者為骨折并發創傷性關節炎。由于能夠早期進行關節功能鍛煉,避免了關節及伸膝裝置黏連,無克氏針松動、鋼絲脫套、斷裂,無針尾疼痛、針尾針尖穿破皮膚等并發癥發生,較好地解決了目前克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折存在的并發癥問題[4]。本方法的優點包括:a)“P”形克氏針張力帶有AO張力帶的力學基礎[6],符合人體生物力學的特點。b)將髕骨上緣克氏針尾折成一小圈供鋼絲穿過固定,使小圈緊貼髕骨上緣,并包埋于髕前腱膜下,下端針尾盡可能剪短,使克氏針與鋼絲真正形成了一個內固定整體[2],避免了克氏針松動、鋼絲脫套,解決了針尾過長引起針尾疼痛、針尾穿破皮膚等問題[7,8]。c)“P”形克氏針張力帶適用范圍廣,可用于任何形式的髕骨骨折。d) “P”形克氏針張力帶不需要特殊器械,操作方法簡單易行,手術費用低,基層醫院也能展開[9]。

綜上所述,“P”形克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折有效解決了傳統克氏針張力帶術后出現的針尾過長引起針尾疼痛、針尾穿破皮膚等并發癥,避免了克氏針松脫、張力帶脫套等問題,手術操作簡單、內固定牢靠,可早期進行關節功能鍛煉,也可提高術后關節功能的優良率,是一種較為合適的治療方法。

參考文獻:

[1]陸裕樸,胥少汀,葛寶豐,等.實用骨科學[M].北京:人民軍醫出版社,1991:697.

[2]牛會彬,劉中國,鄧崗西.改良克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折[J].臨床骨科雜志,2013,16(6):724-724.

[3]馮青,景孟軍,吳明義,等.AO克氏針張力帶和金屬骨針內固定治療髕骨骨折的療效比較[J].中國骨與關節損傷雜志,2014,29(8):824-825.

[4]羅東斌.改良克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折[J].中華創傷骨科雜志,2012,14(12):1101-1102.

[5]張建華,崔青,王拴池,等.空心螺釘鋼絲環扎加克氏針鋼絲張力帶治療髕骨粉碎性骨折[J].中華關節外科雜志,2012,6(4):82-83.

[6]孫長林,粱玉剛,吳錦華,等.2種張力帶固定治療髕骨骨折的臨床療效對比分析[J].中國傷殘醫學,2014,22(9):9-11.

[7]施云東,谷建彬.改良克氏針張力帶內固定治療髕骨骨折[J].中國臨床研究,2013,26(6):561-562.

[8]魯堯,孫強.金屬骨針與AO克氏針張力帶固定治療髕骨骨折的臨床療效對比分析[J].中國社區醫師,2013,15(22):44-45.

[9]張大剛,吳成武,范毓權,等.改良張力帶鋼絲內固定治療髕骨粉碎性骨折臨床體會[J].中華現代外科學雜志,2005,2(10):932-932.

作者簡介:笪曉偉(1980-),男,主治醫師,廣東省高要市人民醫院骨科,526040。

收稿日期:2015-06-23

文章編號:1008-5572(2016)03-0275-03 1008-5572(2016)03-0277-03

中圖分類號:R683.42

文獻標識碼:B