人口結構與產業結構耦合協調關系研究

方大春 張凡

摘 要:演結構調整是經濟步入新常態必然選擇,人口結構與產業結構之間應該協調發展。文章借助于耦合協調度模型,以2001~2013年的中國30個地區間的數據為樣本測算出我國人口結構與產業結構的耦合協調度,總體處于勉強協調階段,省份之間耦合協調度差異較大。從發展趨勢來看,我國人口結構與產業結構之間的耦合協調度不斷提高。人口結構與產業結構的耦合協調度存在地區差異,東部地區高于中、西地區。東部地區需要在產業結構升級中優化人口結構,中部地區加快產業結構升級,西部地區要精準定位、協調發展。

關鍵詞:演人口結構;產業結構; 耦合協調度

[中圖分類號]F269.24 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2016)09-0054-07

結構調整是經濟步入新常態必然選擇,人口結構與產業結構之間應該協調發展。人口是人類社會發展的主導因素,其結構狀況不僅是產業結構重要的要素稟賦,而且通過勞動力構成、素質和需求結構等層面影響著產業結構轉型升級的方向。產業結構的調整會對人口的性別結構、年齡結構和空間結構產生作用(周海生、戰炤磊[1],2013)。曾經創造中國經濟奇跡的“人口紅利”逐步消失、人口老齡化趨勢加重、性別失衡和人口空間分布失衡等問題出現,這顯示了我國人口結構已經發生劇烈變化并將繼續變化著。目前,我國經濟進入新常態發展階段,工作重點從擴大需求側轉向擴大供給側。供給側改革主要是提高供給水平與質量,長期推動需求量增加,這要求產業結構必須優化升級。產業結構優化升級需要相適應的人口結構,只有兩者協調發展才能提高供給效率。本文將以耦合協調度作為切入點,探索我國近10年來人口結構與產業結構之間協調變化趨勢,并探尋其原因。

一、文獻綜述

近年來,大量學者圍繞人口結構變動與產業結構升級的互動影響等方面取得了富有見地的成果。人口結構對產業結構的影響機制主要是從人口城鄉結構、人口年齡結構、人口教育結構等方面展開的。①人口城鄉結構對產業結構的影響。城市化發展帶動了勞動力空間移動,為產業結構變遷輸送勞動力(Singelnann[2],1978;Messina[3],2004);另外,城市化也創造了需求,改變就業格局,這些都有利于產業結構優化升級(孫久文、彭薇[4],2009)。②人口年齡結構對產業結構的影響。勞動者年齡與產業結構調整之間存在顯著的正相關關系(任棟、李新運[5],2014),其中人口老齡化影響最為突出。人口老齡化通過勞動力供求和需求結構這兩個方面對相關產業部門產生影響(Volz[6],2008);另外,人口老齡化會加速相關老年產業的發展(Annabi[7],2009)。③人口教育結構對產業結構的影響。人力資本水平的提高,會促進技術吸收和引進(Acemoglu[8],2003;Ciccone and Papaioannou[9],2006)并且會誘使技術創新(Romer[10],1990),最終會帶來產業結構的優化;人力資本是產業結構發展的前提,決定了產業結構發展的方向、程度和效果(靳衛東[11],2010)。產業結構對人口結構的影響主要集中在產業結構對人口城鄉結構和產業結構對人口教育結構的影響。①產業結構對人口城鄉結構的影響。隨著經濟發展水平的提高,主導產業由工業向第三產業轉變,這種產業結構的演變帶來人口的空間移動,最終帶動城市化的發展(Davis and Henderson[12],2003);產業結構高級化和合理化水平的上升是城市化率提高的保證(陳立泰、劉藝[13],2013)。②產業結構對人口教育結構的影響。經濟的增長,特別是產業結構的變遷,需要高素質和知識水平的人才,因此產業結構的演變促進人口素質的提高(K.G.Manton[14],2008)。人力資本需求結構會隨著產業結構的變遷而發生改變(李曉嘉、劉鵬[15],2006),主要體現在人力資本的廣度、深度、效率和效益(張其春[16],2006)。

以上文獻,有助于我們認識人口結構與產業結構之間的關系。然而研究兩個系統之間內在關系的文章僅有零星的幾篇(周海生、戰炤磊[1],2013;梁樹廣[17],2015),主要研究兩者之間機理關系,沒有基于定量分析。本文以兩大系統的耦合協調度為切入點,基于2001~2013年中國30個省的面板數據為樣本,來研究探討人口結構與產業結構之間耦合協調關系。

三、實證分析

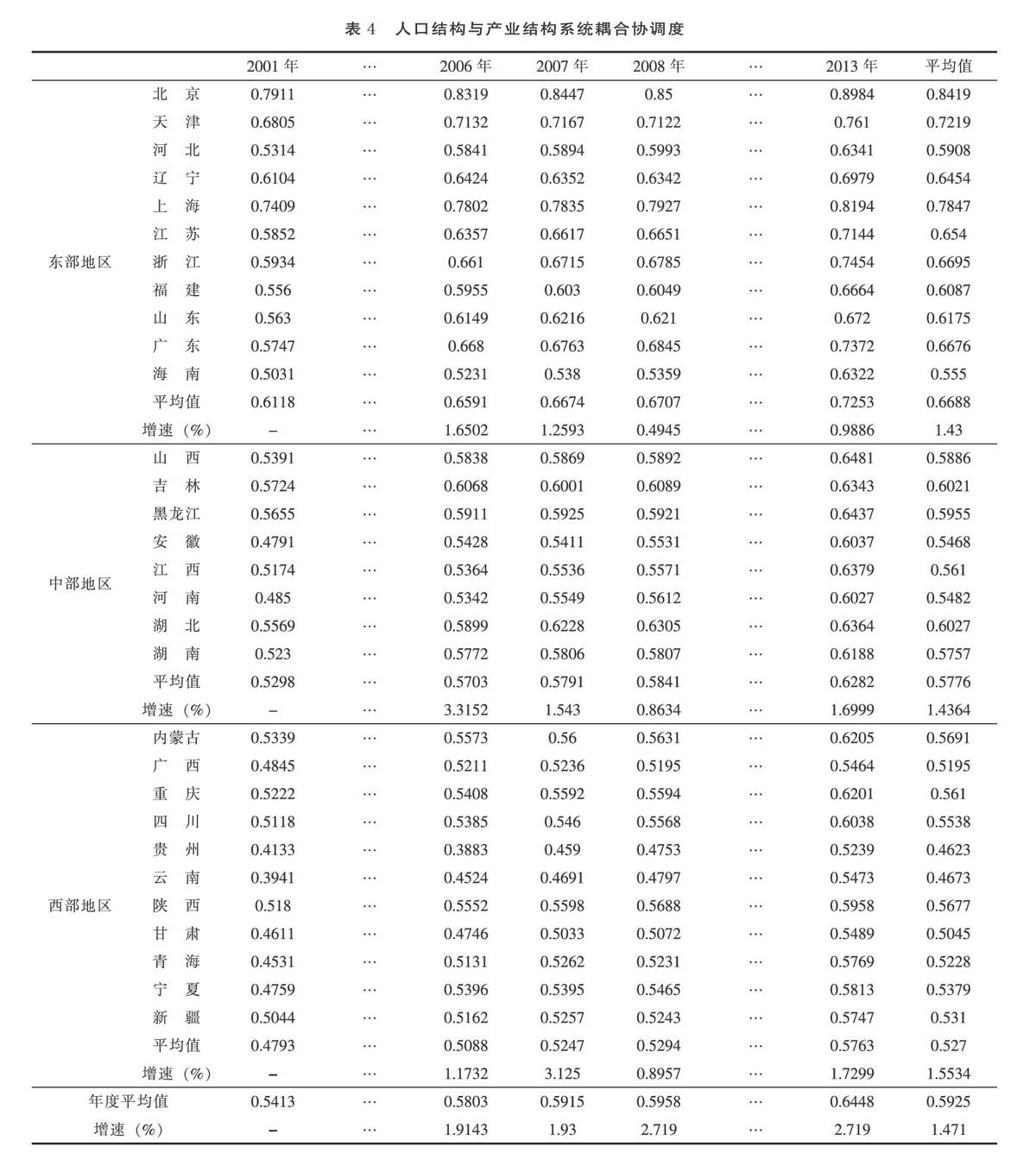

以中國大陸30個地區(西藏因數據不全,未納入考察樣本)2001~2013年的面板數據為樣本。數據主要來源于2002~2014年《中國統計年鑒》、《中國人口與就業統計年鑒》、《中國勞動統計年鑒》和各省(市)統計年鑒。按照上述步驟,首先測算出人口結構與產業結構綜合指數,再一步計算出耦合協調度(見表3)。

從表3可以看出東部地區人口結構綜合指數和產業結構綜合指數大致相當,西部地區次之,中部地區兩者之間差距最大。中部地區的人口結構綜合指數整體高于產業結構綜合指數,表明中部未來發展具有廣大潛力。

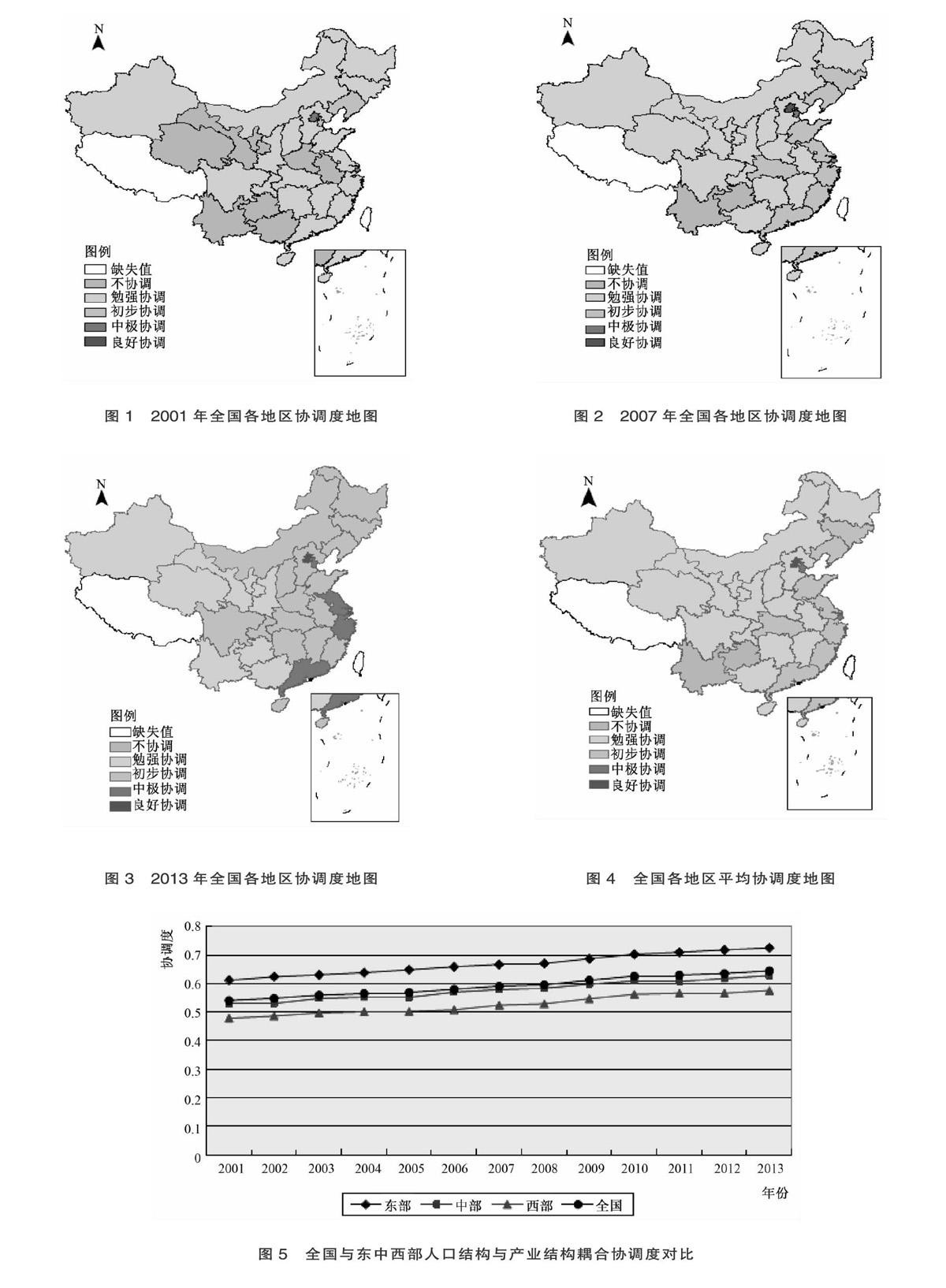

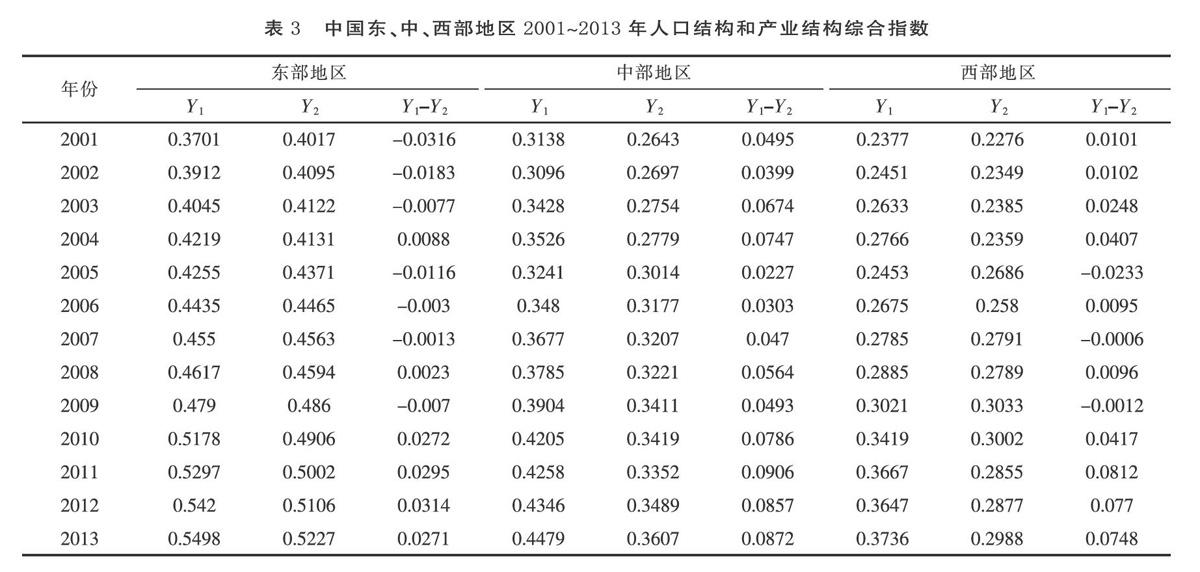

從表4來看,除北京和上海之外,其他地區人口結構與產業結構的耦合度普遍不高。從均值(0.5925)來看,2001~2013年我國人口結構與產業結構總體處于勉強協調階段。為了更形象把握各省市協調度變化趨勢。基于表3數據,運用ARCGIS10.2軟件從2001年、2007年、2013年3個時間節點繪制協調度變化趨勢地圖(見圖1~圖3),再給出2001~2013年平均協調度地圖(見圖4)。

從圖1~圖4來看,我國人口結構與產業結構間耦合協調度總體趨好,但存在著地區差異性。東部地區耦合協調度最高,遙遙領先中部和西部地區;其次是中部地區;西部地區最低。這表明我國人口結構與產業結構協調程度可能與經濟發展水平有關。為了更進一步研究全國層面協調度與東中西地區差異與變化特征,繪制圖5。

從圖5可以看出,從2001~2013年這段時期內我國人口結構與產業結構之間的耦合協調度一直處于上升狀態,這表明中國的人口結構與產業結構處于不斷匹配中,其效果是越來越好。東中西3個區域的耦合協調度的發展軌跡基本類似,都是逐年上升。從平均增速來看,西部地區增速高于中部地區、東部地區增速。

四、結論與建議

以2001~2013年中國30個地區的面板數據為樣本,通過構建指標評價體系—數據標準化—指標賦權—建立綜合水平指數—耦合度模型—協調度模型,最后得出人口結構與產業結構的協調程度。結論如下:

第一,從地區角度來看,除北京和上海外,中國其他地區之間人口結構與產業結構的耦合協調度還處于較低水平,在輕微失調、勉強協調、初級協調和中級協調這4個區間內。從縱向來看,耦合協調度存在著較大的地區差異性:東部地區的耦合協調度最高,其次是中部地區,最后是西部地區。人口結構與產業結構在東中西部地區存在不同的特征,導致了耦合協調度的地區差異性。

第二,從時間趨勢上來看,人口結構與產業結構之間耦合協調度的整體水平雖不高,但是一直處于上升的趨勢。這表明我國人口結構與產業結構正在處于不斷匹配過程中,匹配的情況越來越趨好。

基于上述分析,提出如下政策建議:

第一,西部地區要精準定位、協調發展。從人口結構和產業結構綜合指數,兩者協調指數來看,都低于東中部地區。這說明西部地區人口結構和產業結構素質低,而且兩者又不協調。這主要是西部地區經濟發展水平低,處于經濟發展“外圍”地位,導致人口外流,參與東中部地區,產業處于低端,被鎖定產業價值鏈低端。在對西部地區經濟扶植時,要精準定位,按照地域特點、發展對應產業;按照產業結構特征,提升人口素質。

第二,中部地區加快產業結構升級。基于中部地區人口結構素質高于產業結構素質特征,中部地區的首要任務是加大承接發達地區產業轉移。在“十三五”期間,中部地區要按照“中國制造2025”行動計劃戰略要求,推進產業結構轉型升級。

第三,東部地區在產業結構升級中優化人口結構。東部地區人口結構素質與產業結構素質都高于其他地區,但協調度增速卻低于中西部地區增速,特別在2011年以后有明顯下降。在經濟新常態形勢下,東部地區產業結構受到更大沖擊,倒逼產業結構升級。如單方面推進產業結構升級,會導致產業結構與人口結構之間不協調。這需要東部地區在推進產業結構升級時要提升人口素質,優化人口結構。

[參考文獻]

[1] 周海生,戰炤磊.人口結構和產業結構的互動影響與協調思路——以南京市為例[J].技術經濟與管理研究,2013(2):107-110.

[2] Singelnann J. The Spectral Transformation of the Labor Force in Seventy Industriliaed Countries,1920-1970[J].American Journal of Sociology,1978,83(5):1224-1234.

[3] Messina J. Institutions and Service Employment Panel Study for OECD Countries[Z].European Central Bank Working Paper Series,2004(3):320.

[4] 孫久文,彭薇.我國城市化進程的特點及其與工業化的關系研究[J].江淮論壇,2009(6): 28-35.

[5] 任棟,李新運.勞動力年齡結構與產業轉型升級——基于省際面板數據的檢驗[J].人口與經濟,2014(5):95-103.

[6] Volz,U.B. Aging Labor Supply and Consumption-sectoral Effects of Demographic Change in Germany [R].Conference Paper Presentedat the 11th Annual Conference on Global Economic Analysis,Helsinki,Finland,2008.

[7] Annabi,N.,M., Fougère,S.Harvey. Inter-temporal and Inter-industry Effects of Population Ageing: A General Equilibrium Assessment or Canada[J].Labour,2009,23 (4): 609-651.

[8] Acemoglu,Daron. Patterns of Skill Premia[J].Review of Economic Studies, 2003,70(1):199 -230.

[9] Ciccone,Antonio, Elias Papaioannou. Human Capital, the Structure of Production and Growth[Z].European Central Bank, Working Paper Series 623, 2006.

[10] Romer,Paul M. Endogenous Technical Change[J]. Journal of Political Economy,1990,98(10): 71-102.

[11] 靳衛東. 人力資本與產業結構轉化的動態匹配效應——就業、增長和收入分配問題的評述[J]. 經濟評論,2010(6):137-142.

[12] Davis J C,Henderson J V. Evidence on the Political Economy of the Urbanization Process[J].Journal of Urban Economics,2003,53(1):98-125.

[13] 陳立泰,劉藝. 中國產業結構變遷對城市化發展的影響——基于省級面板數據的實證研究[J]. 經濟問題探索,2013(8):61-66.

[14] K.G.Manton. Population and Labor Force Aging,Effect on Socio-Economic Development in Brazil,Russia,India and China [J].International Encyclopedia of Public Health, 2008.

[15] 李曉嘉,劉鵬.我國產業結構調整對就業增長的影響[J].山西財經大學學報,2006(1):59-63.

[16] 張其春,郗永勤.區域人力資本與產業結構調整的互動關系[J].現代經濟探討,2006(8):16-18,52.

[17] 梁樹廣.供需雙重視角下人口結構變動與產業結構升級的互動機理研究[J].改革與戰略,2015(7):133-138.

[18] 陳斌.產業集群與新型城鎮化耦合度及其影響研究——以江蘇省為例[J].科技進步與對策,2014(20):53-57.

[19] 朱江麗,李子聯.長三角城市群產業-人口-空間耦合協調發展研究[J].中國人口·資源與環境,2015(2):75-82.

[20] 王鵬,高妍伶俐. 居民消費支出視角下區域政策、人口結構與產業結構關系研究——以廣東省為例[J].經濟地理,2013(6):42-47.

[21] 劉鎧豪,劉渝琳.破解中國經濟增長之謎——來自人口結構變化的解釋[J].經濟科學,2014(3):5-21.

[22] 駱永民,樊麗明.中國農村人力資本增收效應的空間特征[J].管理世界,2014(9):58-76.

[23] 劉偉,李紹榮.產業結構與經濟增長[J].中國工業經濟,2002(5):14-21.

[24] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011(5):4-16,31.

[25] 楊宇.多指標綜合評價中賦權方法評析[J].統計與決策,2006(13):17-19.

[26] 廖重斌.環境與經濟協調發展的定量評判及其分類體系——以珠江三角洲城市群為例[J].熱帶地理,1999(2):76-82.

[27] 逯進,郭志儀.中國省域人口遷移與經濟增長耦合關系的演進[J].人口研究,2014(6):40-56.

[28] 錢麗,陳忠衛,肖仁橋.中國區域工業化、城鎮化與農業現代化耦合協調度及其影響因素研究[J].經濟問題探索,2012(11):10-17.

[29] 馬麗,金鳳君,劉毅.中國經濟與環境污染耦合度格局及工業結構解析[J].地理學報,2012(10):1299-1307.