阿巴斯祖國對他的致敬只在道別之際

寒一一

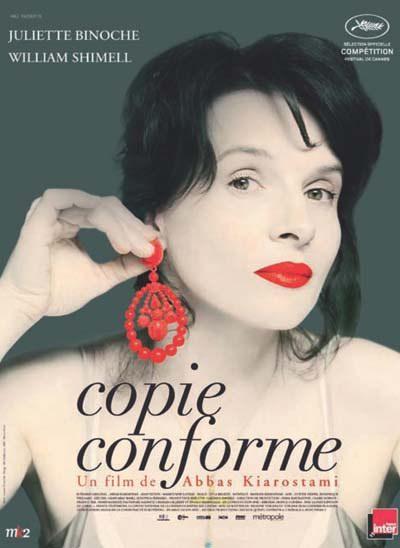

電影界一片悼念聲,美國人說,他是“新現實主義電影旗手”、“第七藝術的人文衛士”、“當代影壇的絕對巨星”。可是這些標簽太空洞、無力了。

伊朗人紛紛致敬阿巴斯幾乎憑借一己之力,把伊朗電影帶到了世界舞臺上,讓伊朗被世界了解。

一九四零年,阿巴斯出生在德黑蘭的一個大家族。他的童年生活并不快樂,做為畫家的兒子,他對視覺藝術有著天生的敏感與偏愛,然而對他來說畫畫更多時候是為了排解寂寞。

阿巴斯很內向,與人相處時有溝通障礙,整個基礎教育階段他沒有跟任何同學說過話。他在十六歲時還曾經離家出走。后來阿巴斯離開家到交通警察部門做設計,同時他還在德黑蘭美術學院念書,因為無法按時完成學業拖了十三年才畢業。后來別人問他是否在大學學到東西的時候,他毫不猶豫地回答:“是的,我認識到我不是畫畫的那塊料。”

一九六九年,他加入了伊朗卡倫青少年教育學院,這是他人生重要的轉折點。并沒有經過專業的導演訓練,很偶然的機會他開始拍攝電影,用他本人的話說就是,加入青少年教育學院后他自然而然地就拍起了電影。

他的電影鮮少涉及政治,僅憑借藝術性立于影壇,在國內并未惹來政治上的麻煩。然而也因此一些電影不能在國內放映,甚至一度被限制在國內拍片。他在二零零五年的訪談中透露,政府在過去十年間沒有放映過任何一部他的電影。

他拍攝的第一部長片《過客》,仍然被各路評論家看做阿巴斯最偉大的電影之一,也是導演自己很中意的作品。《報告》是阿巴斯的第二部長片,它遭遇了伊朗伊斯蘭革命爆發后最嚴格的電影審查。

“我很在意電影的聽覺效果,甚至認為聽覺比視覺更重要。”阿巴斯說,“聲音給了二維影像第三維空間,它加強了電影的深度感,聲音彌補了視覺影像的不足。”電影在表現人的孤獨以及人與人之間的隔閡時,聲音發揮了很大的作用。

一九九七年,他憑借《櫻桃之味》拿下第50屆戛納電影金棕櫚。然而,因為在戛納的頒獎典禮現場,一位女性親吻了阿巴斯的臉頰,觸犯了伊斯蘭律法。政府立即下達了禁令,不允許任何人去機場迎接和祝賀他獲獎回國。在機場等待他的,沒有祖國的致敬,只有一個激進的伊斯蘭團體。他在飛機落地、榮歸故里之刻,不得不從飛機后門溜出,以躲避激進宗教團體的襲擊。

而他并未像一些藝術工作者一樣選擇移民,而是留在了伊朗繼續拍攝電影,他說:“當你把一棵根植于土地的樹從一個地方轉移到另一個地方,這棵樹就不會再結出果實。我覺得如果我離開了我的國家,我就會像那顆樹一樣。”

他表白自己的內心——現在我還在享受我的童年與青年時期的快樂。三十年以來,我沒有太大的變化。給我最大的影響,是童年時期。只有一部電影,比較符合我現在的心境。是在日本拍的《如沐愛河》。除了這部電影,我的其他電影都是受到了三十年前的思潮影響。

最近他正在籌備的一部電影,是在中國拍攝。暫時取名叫《杭州之戀》,總之那會是個很復雜的愛情與人際關系。

阿巴斯說:愛情可以重復,但悲傷是無法重復的。愛情從每張嘴里說出來都是不一樣的,每個人敘述出的都不同。愛情主題一直在重復,但發生的故事一直千奇百怪。故事一直在重復,但每個人都在展現自己的不同。

他說其實他從來沒想過杭州,就像在飛機上跳傘,跳下來了后,我問別人,這是哪兒,他們告訴我,是杭州。下來之后他看了看四周,他覺得不管是哪,都吸引他,那里的人都很有意思。

電影正在緊鑼密鼓的籌備當中,可噩耗傳來,阿巴斯在被查出身患癌癥后,在德黑蘭一共進行了四次手術治療。在第一次手術時,家人找到了德黑蘭一家醫院的一位臨床經驗豐富的老醫生為其進行手術。手術帶來了并發癥,造成了持續的感染。手術完成后,家人發現,手術并非這位老醫生親自操刀,而是交予他臨床經驗匱乏的兒子完成的。

人們自發走向街頭,送阿巴斯最后一程。祖國對他的致敬,只在道別之際。

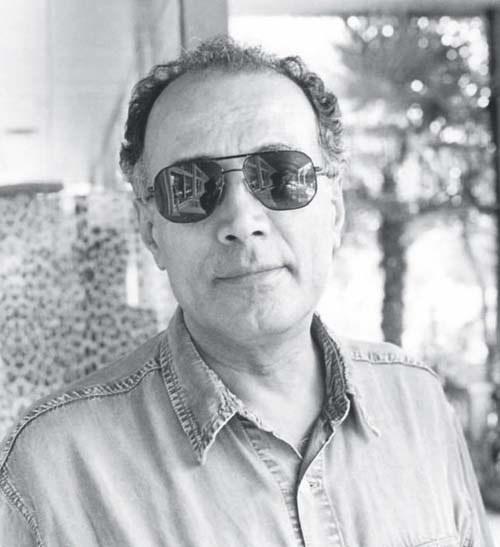

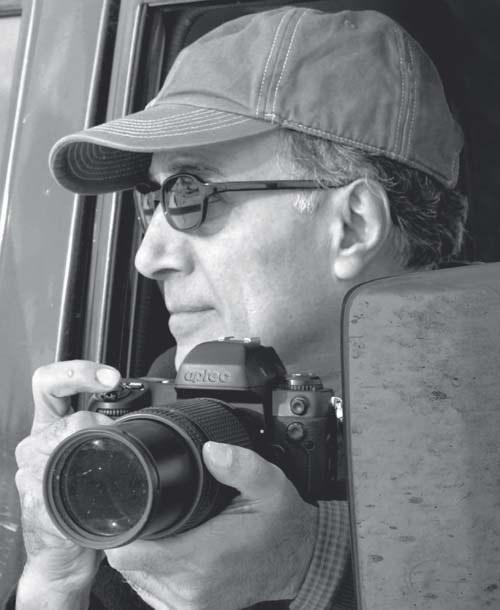

人們悼念那個戴著茶色墨鏡,穿著帆布鞋,語氣中有著令人生畏的溫情的伊朗老頭;那個刷牙時看到電視里放著費里尼的《大路》,便舉著牙刷,站著看完的文藝青年;那個被馬丁·斯科塞斯、黑澤明與戈達爾等大佬夸到沒詞兒了的藝術巨匠;那個為了讓演員表現出恐懼,特意在他身邊放一把槍的變態導演;那個領取金棕櫚大獎時,與凱瑟琳·德納芙行吻禮后,被伊朗保守派攻擊,電影無法在故鄉放映的倒霉蛋。

“如果你去參加葬禮,請不要哭泣,打扮得漂亮一些,我們不是去悼念他的死亡,而是去慶祝他的生命。”

他兒子說,“我多么希望他今天能看到這里發生的一切。幾年前,他曾經對我說,他在國外參加過那么多重大的向他電影致敬的活動,但這些比起在自己的祖國被認可,都是不值一提的。然而遺憾的是,他在自己的祖國并沒有得到他應得的聲譽。”

當人們運送阿巴斯的棺木上車,伴隨著伊朗歌曲《Havaye Gerye》響起,無數人潸然淚下。

在伊朗,卻幾乎從未有過向阿巴斯及其電影致敬的重大活動,唯一一次,卻是在他的葬禮之上。