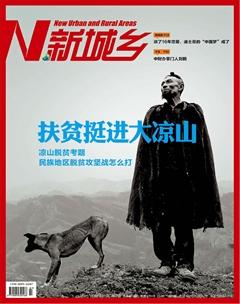

涼山脫貧考題

郭劍夫

“要進一步加大扶持力度,創新幫扶方式,因地制宜,精準發力,在著力完成5年脫貧目標的同時,重視解決好制約脫貧的長期問題,確保全面建成小康中少數民族一個都不能少,一個都不能掉隊。”——汪洋

“如果我今天在你家做客,你打算拿什么招待我?”

5月24日,聽到中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組組長汪洋這樣問,涼山州布拖縣沙洛鄉拐樂村的幾戶建檔立卡戶頗有些不好意思。一般彝族家里來了客人,絕對要用最好的食物來招待,這是他們的傳統,不過目前這幾戶人家暫時還拿不出。

四川涼山彝族自治州,地處我國14個連片特困帶之一的烏蒙山區,是中國最大的彝族聚居區。其貧困面積之廣、貧困人口之多、貧困程度之深一直是大小涼山難以撫平的傷痛。

“要確保全面建成小康中少數民族一個都不能少,一個都不能掉隊。”5月23日至25日,汪洋副總理步行數小時深入邊遠的大涼山極度貧困村,詳細了解貧困群眾生產生活和扶貧工作情況,并召開座談會聽取民族地區脫貧攻堅的意見建議。他說:“民族地區脫貧攻堅是一項長期的、艱巨的任務,要著眼長遠,破解貧困地區基礎設施薄弱、產業貧弱、生態脆弱、社會文化積弱等難題,分階段、有步驟解決制約民族地區脫貧的頑癥痼疾。”

涼山脫貧難題如何破解?2016年5月31日,本刊記者帶著疑問重走了汪洋副總理扶貧調研之路。

基礎設施建設筑牢扶貧基底

貧困貧困,因貧而困,更因困而貧。涼山地區山高路遠,交通等基礎設施普遍薄弱,想要筑牢民族地區扶貧攻堅的基底,首要的工作就是疏通其交通的“毛細血管”。

5月31日,一路顛簸,記者驅車來到布拖縣沙洛鄉。而想要從鄉政府到貧困村拐樂村村委會,還要花2個多小時下山爬坡穿越一個v字形的山谷。當地干部說,汪洋副總理來的前一天剛下了雨,下山道路泥濘難行,耗時3個多小時才來到位于山谷底部的村二組。

“公交小巴只到鄉政府,村民到縣城趕集一般走1小時山路到鄉政府,再坐半小時小巴到縣城。”據沙洛鄉鄉長卯彪介紹,一到雨季和冬季公交小巴就無法通行,村民得沿著崎嶇陡峭的山路步行進城,老人和小孩也是如此,危險可想而知。

“假如有一天我過世了,希望能有車到屋門前為我送殯。”汪洋副總理在調研建檔立卡戶阿能伍加時,問及他今生最大的愿望,他如是說道。

公路不通,則百業廢。汪洋副總理調研之后沒幾天,四川省便推出《大小涼山地區2016-2018年公路水路交通建設推進方案》,2016年至2018年力爭新改建公路1.1萬公里,規劃完成投資550.4億元,其中,在涼山州投入403.1億元,在樂山市投入147.3億元。

5月30日,2016年全省交通精準扶貧脫貧攻堅項目集中開工活動涼山分會場上,涼山州集中開7"650個項目、總投資82.09億元,其中國省干線公路7個196公里、農村公路616個3895公里、普通干線公路大中修2個56公里、運輸站場17個、內河水運項目8個。

路難行的地方基礎設施就薄弱,這樣直接導致人們吃不飽、飲不凈、住不好。

在拐樂村,村民一日三餐基本都是“土豆+酸菜”。汪洋副總理到訪的一戶人家的女主人名叫阿能友子,她有3個男孩、2個女孩,全家7口人,土豆幾乎是一年四季唯一的主食。阿能友子說,一家人一年大約只能吃一次肉,沒有一分錢存款。

本刊記者來到她家采訪時,小兒子在阿能友子的背上不停地打著噴嚏,大眼睛毫無神采。“感冒發燒是常有的事情。”阿能友子表示,小兒子這幾天在發燒,然而大女兒外出打工失聯,其他的孩子又都還在讀書,自己實在沒錢,因此小兒子的病沒有醫治。

記者在村里看到,一些村民還住在冬不避寒、夏不避雨的土墻房之中,這樣的住房條件讓許多村民都染上了風濕。此外,飲水安全也成問題。據布拖縣扶貧和移民工作局局長蔣鋒介紹,拐樂村3個村民小組雖然早就實施了人畜飲水工程,但由于管網老化、漏水、堵塞等問題,飲水安全尚未得到解決。

“交通改善之后,其他基礎配套設施必須陸續跟進實施。”蔣鋒表示,縣扶貧移民局已整合項目資金105萬元對拐樂村實施安全飲水和通組路項目,2017年還會施行整村推進彝家新寨建設計劃。

產業扶貧“新芽初露”

基礎設施建設如火如荼,產業扶貧也“新芽初露”。

然而,和很多地方一樣,長期以來,涼山的產業扶貧一定程度上存在指向不精準的問題,

“天女散花”式地資金投入導致對扶貧對象的幫扶不到位,同時也助長了一些貧困地區的依賴心理,不愿摘掉“貧困”的帽子,擠占浪費扶貧資源。

“一團亂麻,找出線頭”。對于產業扶貧而言,這個線頭就是基于精準定位的具有帶動效應的龍頭產業與項目。

為探索大涼山民族地區的產業脫貧致富之路,6月1日上午,記者來到汪洋副總理考察的布拖縣九都鄉郵政“三農”服務站。

服務站就設立在鄉政府辦公區里面。如今,這間40平方米左右小屋子不僅可以辦理郵寄、匯兌、報刊訂閱等傳統業務,還新開通了“郵樂購”電商平臺。

布拖縣郵政分公司經理阿俄友爾向記者介紹了這個電商平臺的主要內容:…郵樂購讓九都鄉的鄉親們買到了價廉物美的家電、日化品和農資,還可以把當地特色農產品銷往全國。我們把布拖縣的烏洋芋、苦蕎粉、土雞蛋都注冊上網了,現在已經產生了訂單。通過平臺,我們還提供代繳水電費、代購車票、代繳電話費等便民服務,給鄉親們帶來了便捷。”

“大多數村民連手機都不會用,更別說網購了,這個平臺能讓大家買到場鎮甚至縣城都買不到的東西。”30歲的“郵掌柜”阿爾奠日牛興奮地告訴記者。她是一位彝族媽媽,有兩個孩子。“以前自己在外打工一個月最多也就1000元,被郵政聘為‘郵掌柜后,每月收入可以達到4000元左右。”阿爾莫日牛表示,自己雖然只有初中學歷,但流利的漢語和會使用手機在網上購物已經足以讓她勝任這份工作。

中國郵政儲蓄銀行行長呂家進表示:“2015年,郵政農村電商交易規模超過230億元;今年前4個月,郵政農村電商交易規模已經超過300億元。”據悉,2015年至2016年底,四川省將安排8400萬元省級電子商務產業扶貧資金,用于電子商務培訓,支持非試點貧困縣運用電商平臺加強鎮村農產品推廣、物流等電商配套設施建設。

“跨越貧困線以后并不代表就不貧困了,涼山地區要趕上中東部地區還耍幾十年甚至更久。”在涼山地區多年從事公益事業的人士楊堅認為,當前涼山最需要合理開發的是當地的人力資源,現在大量的當地青年沒有任何職業技能,處于勞務市場的最底層。

“如果只想到扶貧就是給貧困戶項目資金,這樣是不行的,一定要讓他們真正有個長遠的發展。”昭覺縣就業服務管理局的一名工作人員說,今年他們已經利用網絡視頻對一些試點村上的年輕人進行了電焊、養殖、廚師等免費專業技術培訓。

“縣財政要為產業扶貧助力,多用于教育和人力資源挖掘,以此培育昭覺縣的產業能力。”昭覺縣委書記子克拉格表示。

生態保護與脫貧致富的“雙贏”

“窮根”未掘除,人力資源未能得到充分挖掘,這不僅導致了地區產業的粗放發展,更極大地損耗了大涼山的資源環境承載容量,引起生態功能退化,加劇生態致貧誘因。

大涼山地處高寒山區,伴隨著森林破壞、水土流失、土地貧瘠,導致自然災害頻繁發生,貧困問題與生態脆弱有著極高的關聯性和重合度。目前,涼山州約有60%的建檔立卡貧困人口居住在深山區、高寒山區、石漠化地區、地方病多發區。

生態保護與脫貧致富能否“雙贏”?答案是肯定的。習近平總書記指出:“綠水青山和金山銀山決不是對立的,關鍵在人,關鍵在思路。”更新思維,就是要摒棄唯GDP論,用生態的眼光去評估扶貧項目,用生態的理念去開發綠色產業,用生態的思維去指導貧困地區實現綠色發展、可持續發展。

具體到大涼山地區,異地搬遷,整村推進彝家新寨工程,就是改善當地生態的一個重要思路。

記者從涼山州扶貧和移民工作局獲悉,根據《涼山州“十三五”移民扶貧搬遷工作指導意見》,“十三五”期間,涼山州將重點完成23.5萬農村建檔立卡貧困人口的異地扶貧搬遷任務,實現搬遷對象生產生活條件明顯改善,享有便利可及的基本公共服務,收入水平明顯提升,遷出區生態環境有效改善。

6月1日下午,記者走進汪洋副總理此次彝家新寨的調研點——昭覺縣解放鄉燕子洛村。燕子洛彝語原意是“什么都不長的光禿禿的山溝”,這里曾經是一個非常貧困的偏遠山村,人均年收入長期在千元以下徘徊,村民住的是用泥土夯成的破舊低矮潮濕的瓦板房、茅草房,吃不飽穿不暖。那時,對于燕子洛的村民來說,健康文明新生活只是一種奢望。而現在展現在記者眼前的,是一座具有彝族特色的寨子,鑲嵌在大山間,綠樹環繞,牛羊星星點點在山腰上覓食。“全村163戶人,都住上新房了。”村支書俄羅日木說道。

彝家新寨建設改變的不僅僅是居住環境的改變,更是思想觀念和生活方式的“變革”。

由于社會發展的歷史原因,不少彝族群眾養成了席地而坐、裹氈而臥的習慣。一些人“等、靠、要”觀念嚴重。但是今天,走進村民吉伍吉哈的新家,干凈整潔,床、凳子、桌子、灶臺等一應俱全。

吉伍吉哈說,新房蓋好后,政府在村里發起了“不坐地上坐板凳、不睡地上睡床鋪、不用鍋莊用灶臺”的活動。村里每一戶人家都得到了四川省委、省政府配套彝家新寨建設所發的櫥柜、衣柜、新型環保火爐和桌子,稱之為“省委四件套”。近年來,昭覺縣將“彝區健康文明新生活運動”與彝家新寨同步推進,著力改善彝區人居環境和群眾生產生活條件,創造彝區健康文明新生活。

“如今,有事就找村支部,羊生病就找養羊協會,學習生產技術就到教育培訓中心或農家書屋。”吉伍吉哈說,住進新房子,過上好日子,幸福的感覺很踏實。