企業“互聯網+”信息技術融合應用能力的識別研究

李盛竹 蔣婧秋

〔摘要〕分析“互聯網+”時代企業信息技術融合應用能力的內涵與特征,采用社會網絡分析方法,探討了企業信息技術融合應用能力識別模式,以實例說明了企業如何確立信息技術融合應用的目標定位、結構體系設計、網絡矩陣構建以及通過網絡分析識別關鍵能力要素。

〔關鍵詞〕互聯網+;信息技術;融合應用;能力識別;社會網絡分析;企業

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2016.05.016

〔中圖分類號〕G25073〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1008-0821(2016)05-0098-06

2015年3月5日,李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯網+”行動計劃,由此引發了企業以互聯網應用創新驅動發展的熱潮。從生產要素配置的角度看,“互聯網+”發揮了極為顯要的優化和集成功能,顯著地促進了企業創造力、生產力的提升,從而形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。企業要想獲取精確信息、增強客戶響應、降低經營成本和提升運營效率,推動加快實現企業轉型升級,“互聯網+”無疑提供了重要的平臺和機遇。當前企業理論研究關注的熱點問題之一,就在于如何應用“互聯網+”提升企業競爭能力。然而客觀上看,企業在“互聯網+”環境中,面臨著如何認識信息技術融合應用能力,如何識別這種能力?哪些因素對企業提升信息技術融合應用能力起著重要影響?如何塑造和強化信息技術融合應用能力?本文擬圍繞企業信息技術融合應用能力的時代特征和本質屬性,分析影響信息技術融合應用能力各因素之間存在的相互依存關系,基于社會網絡分析法(SNA)的視角,考察并識別企業信息技術融合應用能力的關鍵因素。

1研究背景

1信息技術融合應用能力識別理論綜述

11信息技術融合應用能力內涵與屬性

學者們普遍認為信息技術極大地提升了企業的競爭能力,信息技術應用能力是企業競爭能力的最基本能力之一,體現在顯著提升了活動效率,促進了績效改善,保證了企業的持續成長。大多數文獻認為信息技術融合應用能力是與企業價值和無形資源相聯系的一種能力。Barney認為企業競爭基礎上的“獨特”的技術資源是有價值的,罕見的,很難模仿,其他資源不可替代[1]。Anandhi SBharadwaj對成功企業的案例研究和實證分析表明,強大的信息技術應用能力是企業擁有的重要資源[2]。由此,企業信息技術融合應用能力常被認為一種動員、部署、集合或共存的、以其他資源和能力為基礎的資源能力。

Ganesh DBhatt等認為信息技術融合應用能力從概念上可區分為價值、競爭力和動態能力為3種不同類型的能力,有助于創造一個企業的競爭優勢[3]。互聯網時代,組織越來越依賴于信息技術來改善供應鏈流程。Fang Wua等從資源角度研究發現信息技術增強了供應鏈能力,這些功能可以作為催化劑,將其相關的資源轉化為一個公司的更高價值[4]。王念新提出在穩定環境中,企業更關注如何取得信息技術能力資源,而在動態環境中更應當強化信息技術應用能力,才能實現企業核心能力的動態調適[5]。畢新華等從企業信息技術吸納能力視角研究發現領導、文化、學習、變革、知識等力量,對企業信息技術吸納能力的積累和提升起著關鍵作用[6]。因此,企業信息技術應用的動態能力強度顯著影響著相關的其它能力,其重要性勝過擁有信息技術知識和技能本身。

信息技術應用能力研究通常從兩個不同的視角著手進行:一方面,信息技術應用能力可以被理解為一種靜態的企業資源;另一方面,它可以被理解為一種動態的競爭能力。從靜態角度看,信息技術融合應用能力能相對比較容易被識別、配置、遷移和改變。如果僅僅從這一視角來研究信息技術應用能力,它可以表征為企業的信息化網絡化水平,如:信息基礎設施資源、網絡化程度、電子商務占比等。這一視角更多的是從可計量的經營活動投入與產出規模的角度來衡量信息技術應用能力。顯然,這種直觀的能力評價只能反映出當前企業信息技術應用的基本條件和設施水平所代表的硬件能力,而難以反映信息技術資源是如何轉變和內化為提升運營效率,進而支撐企業核心競爭能力塑造的,所以需要從動態的角度來理解信息技術融合應用能力,高度關注如何積累、研發和應用這種技術去提升效率、創造價值的能力[7]。

企業在“互聯網+”時代認清自己的創造能力和創新資本,具有重要的現實意義。Carnegie Mellon大學提出了能力成熟度模型(Capability Maturity Model),把能力成熟度劃分為5個等級,為認識信息技術應用能力提供了一個定序的測量工具。Anandhi Bharadwaj采用匹配樣本比較組的方法,研究發現信息技術能力強的公司在利潤獲取與成本控制方面往往優于其它公司[8]。步遐構建了衡量企業在信息技術應用狀況的等級框架,研究了企業在信息技術應用方面的等級特征及發展規律[9]。蔡紅將企業信息技術能力分為基礎、應用、發展和探索5個層面,構建出灰色關聯分析的能力評價模型[10]。

前述識別和評估方法有助于企業認清自身所處的信息技術能力狀態。然而,在開放、動態、復雜的“互聯網+”環境下,如何實現對影響信息技術融合應用能力的關鍵要素進行準確識別,并協調這些要素間的資源配置與持續改善,是當前企業所面臨的一個重要的現實問題。

2社會網絡分析相關理論

社會網絡分析(Social Network Analysis,簡稱為SNA),于20世紀中期在國外興起,是在人類學、心理學、社會學以及數學等眾多學科中發展起來的研究方法[11]。它也被稱為結構分析,借助可視化工具Netdraw,構建出展現分析主體之間的錯綜復雜關系的網絡結構圖,用于診斷、顯示和理解相關因素之間某種的特定關系[12]。SNA的核心在于從“關系”的角度出發研究社會現象和社會結構,現已被應用到許多經濟社會和企業管理問題研究當中。

典型的應用SNA方法進行能力評估的研究有:李平、張慶普基于SNA構建了企業關鍵智力資本識別模式[13];黃昱方、柯希正(2013)研究了社會網絡結構空洞嵌入對創新能力的影響[14];徐迎迎(2014)利用社會網絡法構建了企業技術創新能力評價指標體系[15]。網絡密度、點度中心度、網絡中心勢等,是社會網絡結構分析中最基本的參數。在本文中,將影響企業融合信息技術應用能力的各影響要素視作網絡節點,而把這些要素間的相互影響關系視為網絡的連線或邊,在此基礎上,就可以運用SNA方法來分析企業融合信息技術能力的動態性。

2信息技術融合應用能力識別模式

2目標審視:融合應用能力的功能定位

在“互聯網+”時代,企業所面臨的內外環境變化程度也空前劇烈,由此引起的經營模式、市場需求的激變代替了傳統環境下的漸變。對一個企業來說,就是要思考如何以信息技術的融合應用能力提升為手段,通過戰略管理、經營決策、組織轉型、模式轉變去應對“互聯網+”所帶來的機遇和挑戰。

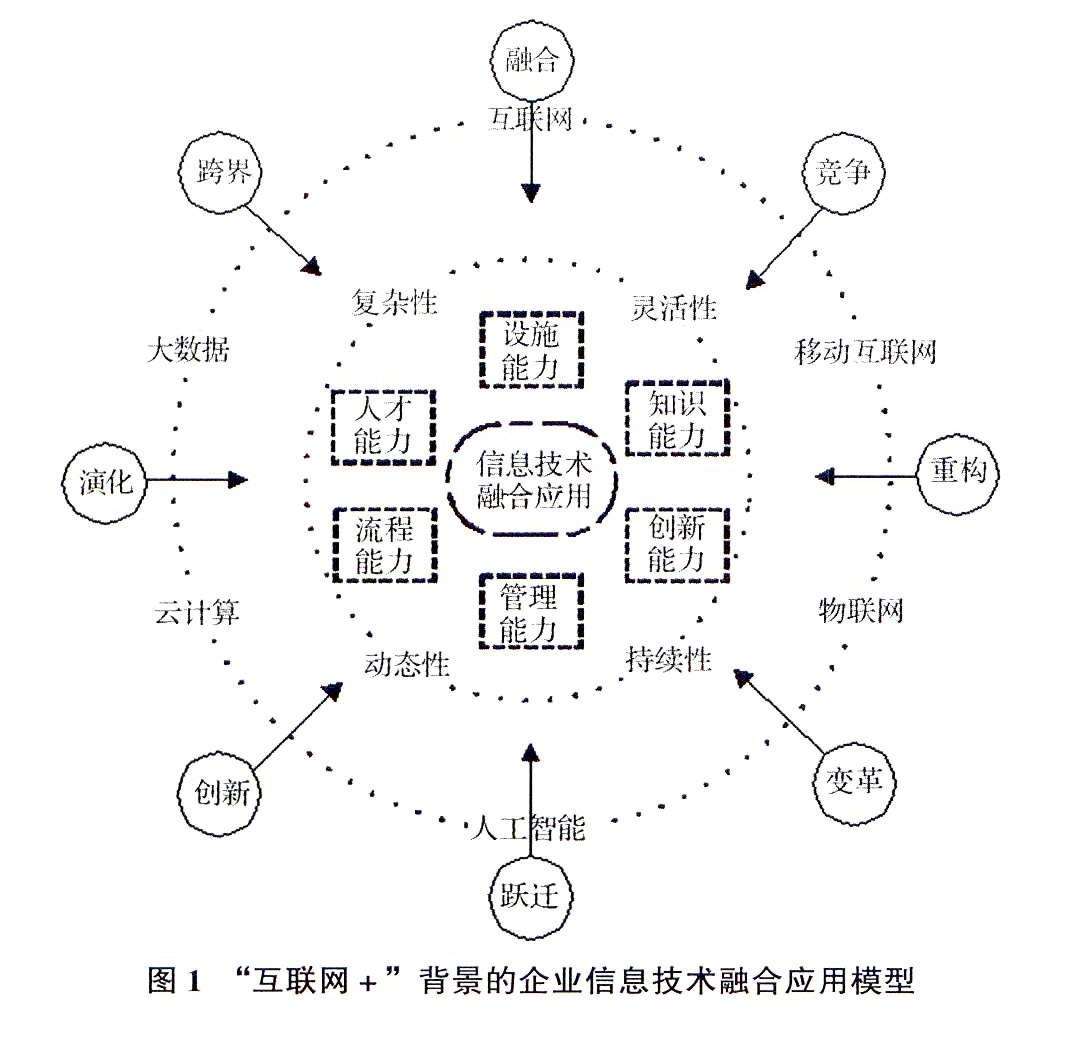

信息技術的融合應用是一個審視環境、柔性控制、動態評估和持續改進的過程,企業應以開放的視野去識別那些影響企業目標實現的關鍵因素,以有效地培育、強化和管理信息技術融合應用能力。在本階段的分析過程中,首先要認清信息技術能力的屬性和狀態,及企業產品與市場領域、所屬產業的特征和水平,著眼于長期與短期利益,整體與局部利益,思考為了提升這種能力而應當制定實施的戰略對策(見圖1)。具體可采用頭腦風暴法或德爾菲法等。

2結構設計:融合應用能力體系的形成與認知

2融合應用能力結構

“互聯網+”時代,跨界、融合、創新等成為企業信息技術應用的典型特征,從簡單的技術推廣模式轉變為技術驅動與融合應用驅動相結合的模式,是企業“互聯網+”發展戰略的必然選擇。由此,參照現有文獻,結合我國企業的實際情況,建構出企業信息技術融合應用能力的結構體系。這個體系由三級指標兩部分構成,一級指標包括7個層面,即:設施能力、人才能力、流程能力、知識能力、管理能力、創新能力及能力指向等;二級指標應反映出“互聯網+”時代信息技術融合發展與應用的本質特征與內在要求,如:流程能力包括了企業各項業務流程與管理流程的響應能力、整合能力、應急能力等。由于三級指標體系內容較多,本文只列出了一二級指標。指標體系的設計可通過文獻綜述與專家咨詢的方法,有3個方面的來源,即行業標準與企業規范、研究成果與學者判斷3個方面。

2融合應用能力要素

能力要素的認知與識別要求企業根據自身在“互聯網+”環境中的發展定位,把握信息技術重點領域及其導入、研發、傳播、擴散、接受的程度,依據經驗和知識,判斷信息技術融合應用能力所涉及的諸要素的性質與價值,以此做出投資、配置、控制管理的決策過程。在這個過程中,分別對企業信息技術融合應用能力所涉及的各指標進行識別,逐一進行深入分析,著眼于企業在“互聯網+”環境下的競爭能力塑造,找出那些對實現企業目標具有顯著影響的一系列的能力要素。因此,需要針對企業各業務單元、各層級單位、各關鍵環節,使用窮舉法、德爾菲法、優缺點列舉法、專家評分法、比較價值法等,逐一分析企業融合應用能力每一要素的現有狀況和需要提升改進的層面,在此基礎上,形成企業信息技術融合應用能力要素圖譜(Capacity Factor Map)。

3關系界定:能力要素鄰接矩陣的構建

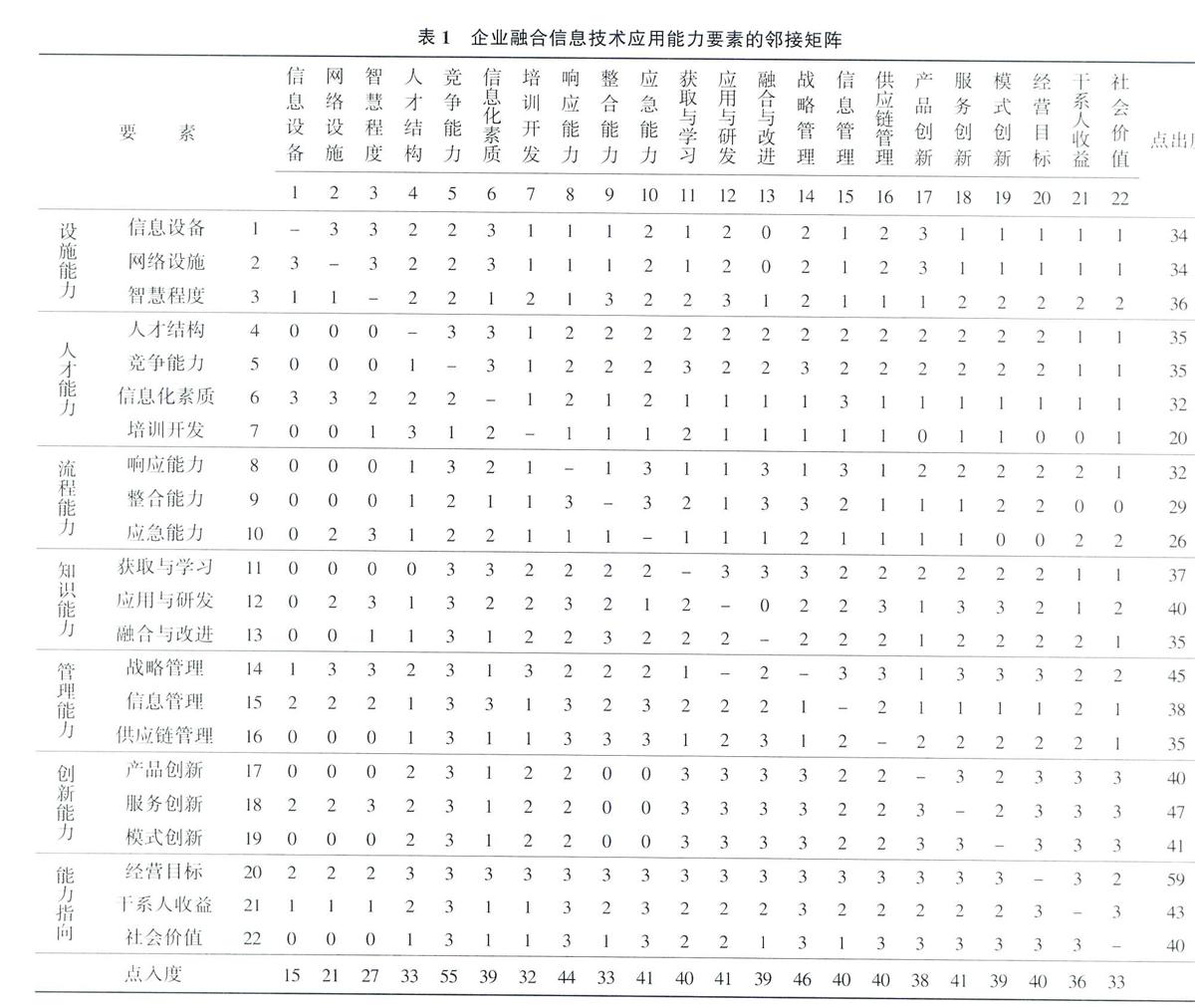

應用SNA法,對“互聯網+”背景下企業信息技術融合應用能力所涉及各要素間的關系進行研究。SNA法分為個體網絡、整體網絡兩種分析模式,以揭示出深層次的、隱藏在復雜的社會系統表面之下的網絡關系。由此,把企業信息技術能力的結構體系視作一個整體網絡,將要素的個體特征與影響嵌入整個能力體系網絡中進行研究,突出整個能力體系網絡對單個要素的影響和各要素之間的相互影響,從而可以對諸要素的網絡角色和網絡關系進行直觀研究和量化分析。在分析各一級指標涉及與外部環境時,則把企業信息技術能力的結構體系看作整個社會網絡中的子網,以此來分析企業與外部環境之間的關系,這就更利于在要素影響評價時的全面性與客觀性。為了確定各要素之間聯系的緊密程度,不妨將這種影響度設計為4個層級:沒有影響(0)、輕微影響(1)、較有影響(2)嚴重影響(3)。

為了取得可靠、有效的能力要素間關系數據,本研究采用了多種渠道進行收集,如專家訪談、企業問卷調查、文獻成果借鑒等。在此基礎上,構建起網絡分析的鄰接矩陣(Adjacency Matrix)。

24網絡分析:融合應用能力關鍵要素的識別

在“互聯網+”環境下,企業信息技術融合應用能力的關鍵要素與企業發展目標、總體戰略和運作模式,均有著至為密切的關系,并能對管理決策產生重大影響,能確保相當的競爭力,它是一組關鍵要素的組合。如果企業想要持續成長,就必須對這些涉及的關鍵要素加以關注和管理,否則將制約著預期的目標實現。在識別這些關鍵要素時,值得注意的是:即使同屬于一個產業范圍,但是企業的使命宗旨、目標戰略、經營模式不同,以及所處的成長與發展階段不同,企業之間仍然會存在著不同的關鍵要素。一般來講,關鍵因素的判定受到4個方面的影響:一是產業與產品結構,產業特質及產品結構決定企業的要素特性和表征;二是競爭策略、組織規模及發展階段,這些影響著信息技術應用的領域、范圍和深度;三是環境因素,如企業內外部互聯網技術與文化環境的劇烈變化,都會引起融合應用能力要素的變化;四是自身資源與開發狀態,決定著企業融合應用能力要素的資本、人力、技術等投入與開發強度。

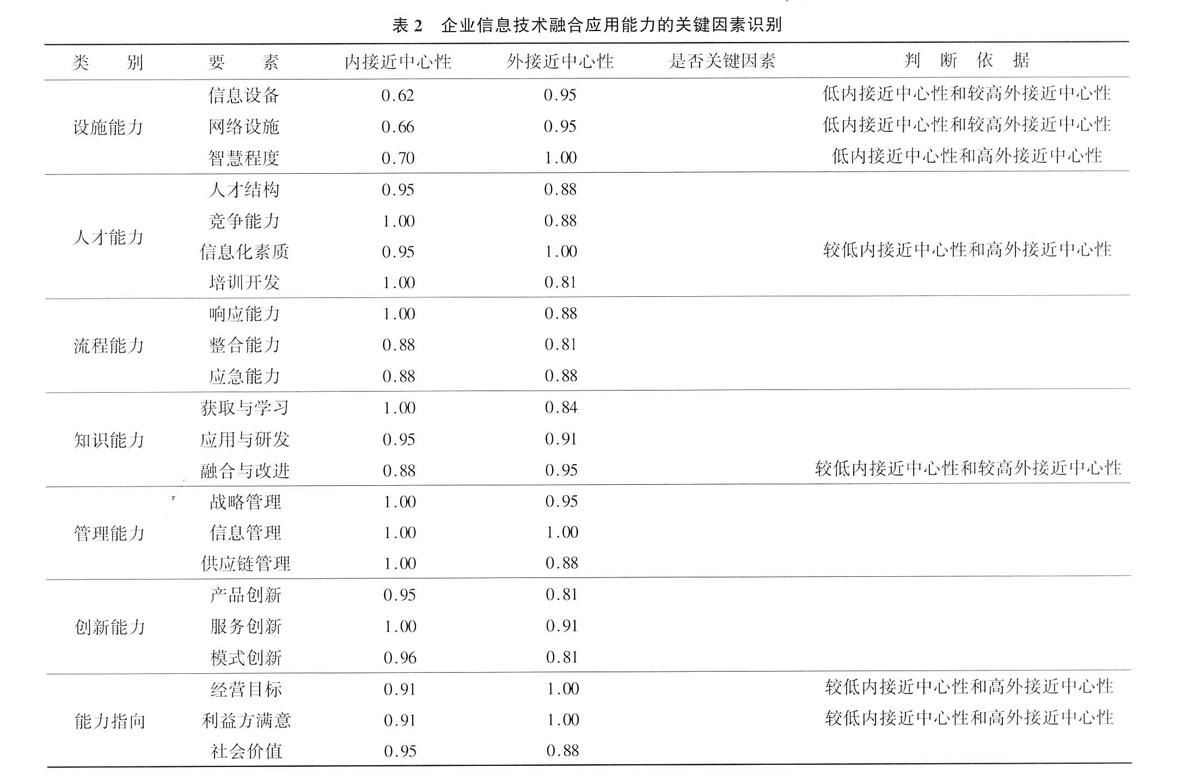

本文擬采用SNA方法的中心性理論來對能力要素網絡的關鍵要素進行考察和分析。作為社會網絡分析中的重點之一,中心性表明該要素在網絡中所處的位置和影響,它又可分為點度中心性(Degree Centrality)和中間中心性(Betweenness Centrality)兩種。點度中心性反應網絡節點與其他節點間存在著的直接聯系情況,它是用網絡節點的“入度”(In Degree)和“出度”(Out Degree)來反映該點的中心性。事實上,如果要考察網絡中的能力要素是否具有關鍵作用,就需要評價它在網絡中的中心性,不但應當考察該要素對其它要素的影響和作用,還應當考察它受其它要素影響和作用的強度。但是由入度和出度為主的度數中心度來測度點的中心性只分析了與該點具有直接聯系的部分,而沒有考慮與該點具有間接聯系的部分。由此,采納Freeman提出的“外接近中心性(Out Closeness Centrality)”和“內接近中心性(In Closeness Centrality)”兩項指標[16],參考李平與張慶普使用的研究方法,來評價企業信息技術融合應用能力的關鍵要素。對企業信息技術融合應用能力有強影響力的關鍵因素,具有較高的接近中心度,同時由于這些關鍵因素又不易受其它因素左右,就應具有較低的入度。綜上,影響企業信息技術融合應用能力的關鍵要素應具有高接近中心度和低入度的特征。

3案例研究

本研究選取某市較有影響力的一個智能手機廠商作為分析對象,運用社會網絡分析(SNA)法,對“互聯網+”背景下企業信息技術融合應用能力進行識別。通過對不同層級的組織成員訪談,結合問卷調查結果,分析并設定了該公司信息技術融合應用能力結構體系,其能力要素為7大類22項,在此基礎上構建出能力要素關系矩陣,如表1所示。其中0表示沒有影響,1代表輕微影響,2代表較有影響,3代表嚴重影響。

根據表2的結果,按照關鍵能力要素的評定標準,可選擇出7個該公司的信息技術融合應用能力關鍵因素,即:設施能力的信息設備、網絡設施與智慧程度,人才能力的信息化素質,知識能力的融合與改進,能力指向的經營目標、利益方滿意等,它們都具備較低入度和較高外接近中心性的特點。這些要素是與該企業具體情況的認知緊密結合的評價結果,評價結果顯現出公司在其它層面已具備較好的能力基礎,而在以基礎設施的先進性與能力導向的成效性等層面,仍有待改進。因此,在企業信息技術融合應用能力的提升過程中,應予以重點關注以使之得到持續改善。

4結論

新常態下的“互聯網+”,已經上升為我國的國家戰略。在新的經濟形勢、變換的內外市場環境下,企業應科學識別并加快提升信息技術融合應用能力,以走出一條符合自身特點的“互聯網+”之路。本文應用SNA法對企業信息技術融合應用能力進行了識別分析,可得出如下結論:

(1)信息技術已滲透到了企業價值鏈的所有關鍵領域與環節,推動著企業加速形成網絡服務導向型的全新發展模式。信息技術融合應用能力所體現出的價值性、稀缺性、難以模仿性和難以替代性等屬性,以及突出的社會網絡特征,具備了采用SNA方法進行識別的條件。

(2)本文采用SNA法的企業信息技術融合應用能力的識別過程為:通過目標審視確定融合應用能力的功能定位;通過結構設計形成融合應用能力體系;構建能力要素鄰接矩陣;通過網絡分析識別關鍵能力要素。不同企業之間信息技術應用能力差距巨大,識別企業信息技術融合應用能力,找準影響這種能力培育和提升的關鍵要素,具有重要的理論和現實價值。

(3)融合應用能力網絡具有最大的靈活性時,最佳的連接度應位于中間某個位置,連接太少不能推動創新,系統也就不會進化。連接度過大時,又會降低系統作為整體的適應性。通過對智能手機廠商的信息技術融合應用能力的案例研究,說明了關鍵要素與企業具體情況的主觀自我認知緊密相關,在企業信息技術融合應用能力的提升過程中,應根據評價的結果對相關要素予以重點關注使之得到持續改善。

事實上,識別企業信息技術融合應用能力,充分利用大數據、云計算、移動互聯網等技術,把互聯網生態系統更好地融合到研發、客戶服務以及產品制造活動當中,是一個與動態變化的“互聯網+”環境相適應的、改善企業活動績效、增強企業競爭力的長期行為。

參考文獻

[1]Barney,J,B.Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J].Journal of Management,1991,(17):99-120.

[2]Anandhi SBharadwaj.A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance:An Empirical Investigation[J].MIS Quarterly,2000,(3):169-196.

[3]Ganesh DBhatt,Ali FEmdad.An Empirical Examination of the Relationship between Information Technology Infrastructure,Customer Focus,and Business Advantages[J].Journal of Systems and Information Technology,2010,12,1,4.

[4]Fang Wua,Sengun Yeniyurtb,Daekwan Kimc,S.Tamer Cavusgil.The Impact of Information Technology on Supply Chain Capabilities and Firm Performance:A Resource-based View[J].Industrial Marketing Management,2006,(35):493-504.

[5]王念新,仲偉俊,梅姝娥.信息技術、核心能力和企業績效的實證研究[J].管理科學,2010,(1):52-64.

[6]畢新華,余翠玲,于寶君.信息技術吸納核心能力的實證研究[J].圖書情報工作,2009,(19):100-103.

[7]Gabriel Cepeda-Carrion,Juan G.Cegarra-Navarrol and Daniel Jimenez.The Effect of Absorptive Capacity on Innovativeness:Context and Information Systems Capability as Catalysts[J].British Journal of Management,2012,(23):110-129.

[8]Anandhi SBharadwaj.A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance:An Empirical Investigation[J].Mis Quarterly,2000,(24):169-196.

[9]步遐.企業信息技術應用水平等級研究[D].廣州:中山大學,2009,(7):1-12.

[10]蔡紅.基于灰色關聯的信息技術能力評價模型研究[J].武漢理工大學學報:信息與管理工程版,2013,(3):378-381.

[11]Bames J A.Class and Committees in a Norwegian Island Parish[J].Human Relations,1954,(7):39-52.

[12]Berkman L F,Syme S L.Social Networks,Host Resistance,and Mortality:A Nine-year Follow-up Study of Alameda County Residents[J].Am J Epidemiol.1979,109:186-204.

[13]李平,張慶普.企業關鍵智力資本識別的社會網絡分析法研究[J].南開管理評論,2008,3(3):72-79.

[14]黃昱方,柯希正.社會網絡結構空洞嵌入對創新能力的影響研究[J].現代情報,2013,33(9):29-33.

[15]徐迎迎.基于SNA的企業技術創新能力評價指標體系構建[J].情報探索,2014,8(8):19-22.

[16]Freeman L C.Centrality in Social Networks:Conceptual Clarification[J].Social Networks,1979,(1):215-232.