高中生物教學中運用生物科學史培養學生創新能力的探討

靳桂紅,朱 梅,朱偉華,孫海明,王 博

(1.北華大學化學與生物學院,吉林省吉林市 132013;2.吉林省工程技師學院,吉林白山 130041)

?

高中生物教學中運用生物科學史培養學生創新能力的探討

靳桂紅1,2,朱梅1,朱偉華1,孫海明1,王博1

(1.北華大學化學與生物學院,吉林省吉林市 132013;2.吉林省工程技師學院,吉林白山 130041)

[摘要]本文從理論層面,闡述了生物科學史和創新能力之間的關系;從實踐層面,把生物科學史融入高中生物教學中,從創新意識、創新思維、創新精神、創新學習方法、創新人格等五個方面來培養學生的創新能力。結果表明,運用生物科學史作為高中生物教學素材來培養學生的創新能力是行之有效的。

[關鍵詞]創新能力;生物科學史;高中生物教學

“生物科學史”是一門生物學與歷史學相結合的邊緣學科,生物科學史研究生物科學發生和發展的歷史。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》(以下簡稱《綱要》)對生物科學史的定義是“描述生物科學的產生和發展歷程,并且以科學史中的重要的史實資料來引導學生學習他們的思維和方法,學習他們進行科學研究的邏輯性,同時要珍惜在當時的社會背景下他們的創造性勞動成果。生物科學史也是一門充滿生命力的科學,是培養學生科學素養的生動教材”[1]。

本研究以《普通高中生物課程標準(實驗)解讀》中的定義為指導,培養高中生的創新意識、創新思維、創新精神、創新學習方法、創新人格等創新能力,旨在為培養未來的創造性人才打好素質基礎。

創新意識是人們在思考或處理問題時力圖打破思維定式的一種想法,是人們進行創新活動的內在動力[2];創新思維是創造活動中的一種思維方式,具有批判性、超前性、流暢性、連貫性、獨特性、想象性和綜合性等特點[3];創新精神是指敢于懷疑敢于批判,基本特征是摒棄舊事物舊思想、創立新事物新思想,前提是遵循客觀規律,創新精神必須符合客觀需要和客觀規律,這樣才能轉化為創新成果,創新能力才得以提高[4];創新學習方法是指學生在解決問題時,采取有效的適合自己的新的掌握知識的方法;創新人格是指由個人內在的創新欲望和創新能力協調統一構成的穩定而獨特的心理特征,是人的價值觀、道德觀、思維方式和心理素質等因素整合的產物,是創新活動的內在動力,也是影響創新活動是否成功的關鍵[5]。

生物科學史中蘊涵著豐富的培養創新能力的素材,科學家的每一項研究成果或重大發明都是創新的結晶。生物科學史中有許多科學家巧妙運用了科學的研究方法和研究策略,成功實現了創新過程。在高中生物教學中,利用生物科學史作為學習新知識的素材,教師不但要帶領學生分析科學家的實驗和結論,而且要加深對實驗過程和方法的理解,讓學生感受到猶如身臨其境的體會探究科學的魅力。

筆者利用一年半的時間,設置對照班和實驗班,把生物科學史融入高中生物教學中,對學生進行創新能力培養的實驗研究,結果表明,運用生物科學史作為素材來培養學生的創新能力是行之有效的。

1研究方法

1.1研究對象

吉林省BS中學2013級高一共有8個理科班,其中3到8班共6個是普通班,選擇4班和6班這兩個班

進行試驗研究,高一·4班共有學生54人,(男生28人,女生26人)作為對照班。高一·6班共有學生54人,(男生29人,女生25人)作為實驗班。實驗時長為一年半,2013年9月至2015年1月。采用現行人教版教材(必修1、必修2、必修3)的全部內容。

1.2自變量、因變量、無關變量

1.2.1自變量

對照班采取常規的教學方法,以知識帶動能力,實驗班采取滲透生物科學史教育的方法,以便強調利用科學史培養學生的創新能力。

1.2.2因變量

實驗班學生在創新能力方面的變化。

1.2.3無關變量

在實驗過程中,必須控制好無關變量,以防影響因變量,提高實驗的信度。例如:選擇兩個入學成績相當的普通班進行實驗;對照班和實驗班學生人數相同,男生和女生的比例大致相當;對照班和實驗班由筆者親自任教,并沒有告知學生在進行實驗;對照班和實驗班課時相同,即都是每周4課時,另外加1節晚課;對照班和實驗班測驗的試卷、時間都相同。

1.3實驗流程

1.3.1前測

把入學考試成績作為實驗班和對照班前側的一項指標,同時對實驗班和對照班進行為期兩周的創新能力的觀察。

1.3.2實施過程

實驗班:學生預習并查閱相關的科學史資料,教師檢查預習及查閱資料的情況,同時給予適當的評價,然后以科學史為主線帶動知識的學習,學習科學研究的過程、思維方式和方法等,從而有意識地培養學生的創新能力。對照班:以知識點為重點的常規教學,科學史只是作為知識的穿插點。

1.3.3后測

分別統計實驗班和對照班3次期末考試成績,以及在教學過程中對學生創新能力的觀察的結果。

2結果與分析

2.1前測的結果統計與分析

2.1.1成績方面

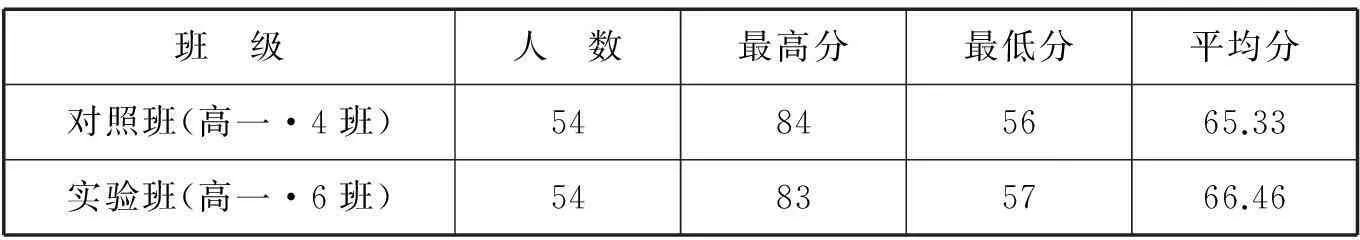

表1 對照班和實驗班學生生物學的入學考試成績

2.1.2創新能力的觀察

通過對學生為期兩周的觀察發現,對照班和實驗班學生的創新能力都較薄弱。大部分學生創新意識不強,創新思維不敏捷,創新學習方法簡單,缺少持之以恒的創新精神和正確的創新價值觀。學生對教材中知識點的掌握都習慣于死記硬背,不講究方法,遇到難題不是想辦法解決而是放棄,沒有執著的精神。學生的學習興趣不夠濃厚,學習態度不夠認真,對老師留的作業只是應付,真正能做到把學習和興趣、愛好聯系在一起的學生寥寥無幾。

對照班和實驗班學生的人數相同、平均分相當,說明這兩班學生的學習能力也是相當的,從對學生創新能力的觀察結果可以看出,兩個班學生的創新能力基本相平,因為學生都是剛從初中升入高中,思維不開闊、知識面較狹窄。因此,可以選擇高一的這兩個班作為本實驗的對象。

2.2后測的結果統計與分析

2.2.1成績方面

表2 對照班和實驗班學生生物學3次考試成績

2.2.2對學生創新能力的觀察

通過對對照班和實驗班學生的觀察發現,學生創新能力的變化如下。

(1)創新意識方面。實驗班學生比對照班學生的興趣有所提高,在課堂上表現得更積極,對課堂提出的問題和知識更加感興趣,在發現問題或解決問題時往往表現得更活躍,甚至有一部分同學總是能提出自己的獨特觀點,總是想著用新的想法去解決問題。

(2)創新思維方面。實驗班學生不僅獨立思考問題,而且獨立完成問題的能力明顯優越于對照班學生,在回答問題或做題時反應較快,思維較敏捷,同時能從多個方面、多個角度解決問題,打破了思維定勢。比如,在做綠葉中色素的提取和分離實驗時,對照班的學生按照給定的實驗材料(菠菜葉)按部就班地做實驗,而實驗班的學生好奇地將班級那幾盆花(龍爪花、吊籃、滴水蓮、茉莉花)的葉片都做了一遍,然后和菠菜葉的結果作比較,并且將濾紙條剪成了不同形狀,教學效果差別很大。

(3)創新精神方面。實驗班學生比對照班學生敢于克服困難、坦然面對挫折、處理事情能夠做到堅持不懈,而且有耐心,對于老師教給的學習任務能夠很輕松地完成,上課時注意力集中,且能夠正確看待老師在全班同學面前對學生的各種評價。

(4)創新學習方法方面。實驗班學生比對照班學生在接受新知識時能更加靈活地掌握,無論是在課堂上還是做題時都能找到適合自己的方式和方法,把老師教給的知識很愉快地內化成自己的知識。如實驗班的單寶紅同學在她的筆記中,把蛋白質的知識歸納為“一二三四五”,即一個通式、兩個標準、三個數量關系、四個原因、五大功能,把DNA的知識簡化成五四三二一,即五種基本元素、四種基本單位、每種基本單位有三種基本物質、很多基本單位形成兩條脫氧核酸鏈、成為一種規則的雙螺旋結構。

(5)創新人格方面。實驗班和對照班相比,實驗班學生的創新價值觀較成熟,能夠正確地認識創新,不再認為自己總是一個笨學生,學生在課堂上表現得更加自信,不再有緊張情緒,很容易與同學、老師進行交流,學習的學習勁頭十足。

綜上可見,實驗班學生的創新意識增強了、創新思維更敏捷了、創新精神更持久了、創新學習方法更多樣化了、創新人格更鮮明了。從表2可以看出,在3次統考成績中,無論是對照班還是實驗班的平均分和及格率都在提高,但是實驗班提高的幅度明顯高于對照班,并且在每一次統考中,實驗班的平均分和及格率也總是高于對照班,尤其是在第三次考試實驗班的平均分比對照班高出6.84分,及格率高出14.8%。

3結語

筆者在教學中合理運用生物科學史,從創新意識、創新思維、創新精神、創新學習方法、創新人格五個方面來培養學生的創新能力,經過一年半的教學嘗試,結果表明實驗班學生比對照班學生的創新能力明顯加強,實驗班學生不僅體會到了生物科學史的故事性、趣味性和生動性,同時加深了對科學知識本質的理解,激發了學生的學習興趣,實驗班學生的學習成績明顯高于對照班。

在教學中培養學生的創新能力是一個長期的過程,培養創新能力的方式方法和措施都有待進一步地改進和提高,而且要把創新能力滲透到教學的方方面面。

對創新能力的評價應多元化,本文主要是通過觀察法對實驗研究的兩個班級學生的創新能力進行評價。因此,選擇更好的方法來評價學生的創新能力將是筆者在今后的教學中進一步研究的課題。

[參考文獻]

[1]張甜甜.中學生生物科學素養的培養探究[J].科教導刊:電子版,2013(12):35.

[2]劉莉.高中思想政治教學與學生創新意識的培養[D].南京:南京師范大學,2011.

[3]李鶴.生物教學中如何培養學生創新思維能力研究[D].大連:遼寧師范大學,2012.

[4]劉榮.高中生物教學中學生創新精神與實踐能力培養論析[J].考試:教研版,2013(1):15-16.

[5]賀艷麗.大學生科研團隊創新人格培養問題研究[D].武漢:武漢紡織大學,2011.

[中圖分類號]G633.91

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-7602(2016)04-0146-04

[通訊作者]朱梅(1963- ),女,副教授,博士,從事生物課程與教學論研究。

[作者簡介]靳桂紅(1980- ),女,碩士研究生,吉林省工程技師學院講師,從事生物課程與教學論研究。

[收稿日期]2015-11-21