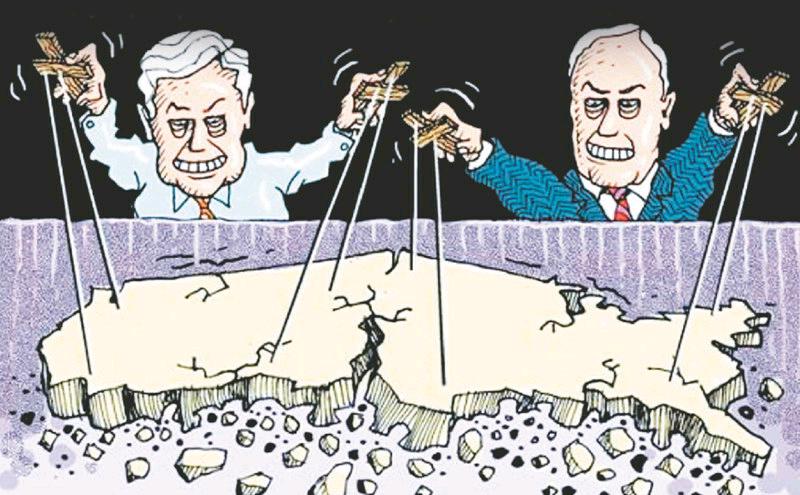

“操縱華盛頓的超級(jí)富豪”,說的就是他倆

張曉東

因?yàn)榘讶A府政治的波譎云詭以極具戲劇性的形式表現(xiàn)出來,美劇《紙牌屋》被譽(yù)為近年來最優(yōu)秀的政治題材影視作品。

在該劇中,一個(gè)名為雷蒙德·塔斯克的億萬富翁是代表核電利益集團(tuán)在暗處左右美國政府內(nèi)政外交具體政策走向的特殊角色——在大部分情況下,他都可以打通白宮橢圓形辦公室的總統(tǒng)專線,甚至直接受邀參與內(nèi)閣的機(jī)密會(huì)議。通過多年的經(jīng)營,塔斯克在全世界的政商界都建立起廣泛的人脈,劇中的“總統(tǒng)”自稱塔斯克是他的“導(dǎo)師”和“好友”。

有媒體認(rèn)為塔斯克這個(gè)角色的構(gòu)建諷刺了“美國錢主政治”的本質(zhì),還有人提出這個(gè)角色的背景原型即是著名的“股神”巴菲特。但實(shí)際上,有另外兩位同樣有錢卻名聲欠佳的低調(diào)富翁更加形似塔斯克:他們便是科氏工業(yè)集團(tuán)的掌門人、著名的“科赫兄弟”。

科氏工業(yè)總裁查爾斯·科赫4月23日對(duì)媒體稱,與目前的共和黨總統(tǒng)參選人相比,“民主黨總統(tǒng)參選人希拉里或許會(huì)是一位更好的總統(tǒng)。”這一言論立即引爆了輿論場(chǎng),給本就已經(jīng)混亂不堪的2016美國大選增加了更多不確定性。

由查爾斯·科赫及其弟弟大衛(wèi)·科赫共同執(zhí)掌的科氏工業(yè)是共和黨長期以來最具影響力的金主之一。他們所在的石油能源行業(yè)傾向于減少政府監(jiān)管、振興傳統(tǒng)能源,和民主黨加強(qiáng)監(jiān)管、發(fā)展清潔能源的主張背道而馳。

最邪惡的資本家

對(duì)于公眾人物的公開“背書支持”,候選人一般都會(huì)表示感謝。但民主黨初選領(lǐng)跑者希拉里卻對(duì)查爾斯·科赫擺了一道“冷漠臉”:她不僅謝絕了對(duì)方拋來的橄欖枝以及潛在的巨額資金支持,還暗諷其“不安好心”。

“某些否認(rèn)氣候變化、千方百計(jì)阻撓選民投票的人,不要他的支持也罷。”這位前國務(wù)卿這樣在推特上回應(yīng)。目前的希拉里在初選中雖然優(yōu)勢(shì)巨大,但仍然面臨草根候選人伯尼·桑德斯的步步緊逼。來自科赫兄弟這樣代表大財(cái)團(tuán)利益的“支持”的確會(huì)反過來破壞其通向白宮之路。

在自詡代表窮人階級(jí)的民主黨語境下,靠石油工業(yè)發(fā)家致富并長期資助共和黨的科赫兄弟一直以來就是“邪惡資本家”的典型代表。桑德斯高調(diào)推廣“社會(huì)主義”意外獲得人氣飆升后,原本立場(chǎng)偏溫和的希拉里陣營在競選中也打出了“對(duì)美國有利的資本家”和“對(duì)美國有害的資本家”這樣的“兩分法”——反對(duì)政府福利保障、阻撓清潔能源開發(fā)并否認(rèn)氣候變化的科赫兄弟毫無疑問是要被劃分到后面一類的。

至于立場(chǎng)偏向民主黨的主流美國媒體則更是把科赫兄弟描繪成“吸血鬼”的形象。像“揭露科赫兄弟的污染帝國”和“科赫兄弟正在搞垮美國”這樣的標(biāo)題屢屢見報(bào);而MSNBC的主持人克里斯·馬修斯則直接稱科赫兄弟是“豬”。

《滾石》雜志一篇報(bào)道援引馬薩諸塞大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)研究中心的數(shù)據(jù)指出,擁有超過4家大型煉油廠、6家乙醇化工廠和4000英里油氣管道的科氏工業(yè)集團(tuán)是和埃克森美孚、美國電力并列的全美三大高污染企業(yè),這還不含其2005年一樁針對(duì)喬治亞-太平洋造紙公司的收購?fù)瓿珊笏a(chǎn)生的巨量污水排放。“包括雪佛龍和殼牌在內(nèi)的許多石化公司都在制造污染能力方面甘拜下風(fēng)。科氏工業(yè)每年的溫室氣體排放量超過2400萬噸。”

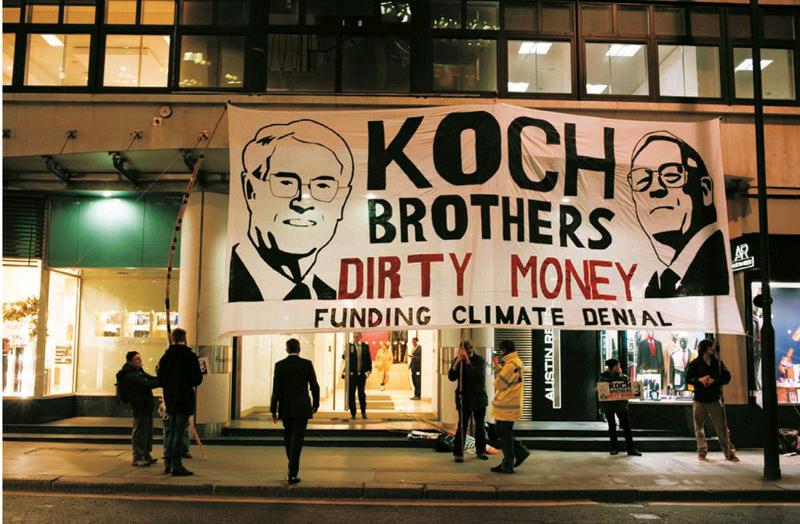

令主張發(fā)展清潔能源的環(huán)境保護(hù)人士感到更加惱火的是,科氏工業(yè)不僅大肆排放溫室氣體,它還特別擅長為自己的行為“正名”,奪取輿論高地。立場(chǎng)偏激的綠色和平組織曾在2010年的報(bào)告中指出,科氏工業(yè)在2005年到2008年的三年間就花費(fèi)了2500萬美元來資助“不認(rèn)同氣候變化的科學(xué)研究”,用龐大的資金來顛倒事實(shí)。

一些媒體指責(zé)科赫兄弟一手制造了美國人的“愚蠢和傲慢”。最近一份調(diào)查顯示,有40%的美國民眾認(rèn)為氣候變暖是“騙局”;有90%以上的美國人認(rèn)為不必?fù)?dān)心氣候變化。一位美國議員在國會(huì)以扔雪球的方式“證明”氣候變暖不存在的故事成為國際笑柄。

“本來就已經(jīng)富可敵國的科赫兄弟還在變得越來越有錢,代價(jià)是得不到保障的被剝削工人和我們賴以生存的水、土壤和空氣。”《滾石》雜志的蒂姆·迪克森如此寫到。

死也不要上市

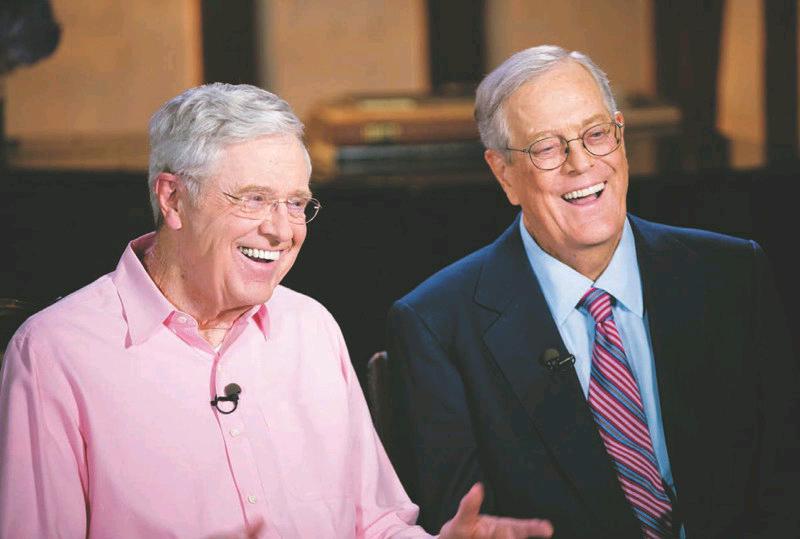

當(dāng)2012年查爾斯·科赫登上《福布斯》雜志封面時(shí),他的身家保守估計(jì)有310億美元。加上其弟弟大衛(wèi)·科赫,兩人合起來在福布斯美國富豪榜上排名第四,位列比爾·蓋茨,沃倫·巴菲特和拉里·埃里森之后。2015年的福布斯富豪排行榜顯示,兄弟倆仍然保持并列第六,身家均達(dá)到了429億美元。

“世界上最有權(quán)勢(shì)的50人之一,世界上最富有的20人之一,他還是世界上被人指責(zé)最多的人之一。”該雜志如此評(píng)論查爾斯·科赫。

查爾斯·科赫(左)和弟弟大衛(wèi)·科赫(右)

今年1月出版的一本名為《黑錢》(Dark Money)的新書把科赫兄弟又批判了一番。來自左派陣地《紐約客》的著名撰稿人簡·梅耶在書中描述了少數(shù)富有的捐款者利用“權(quán)錢交易”,通過組織活動(dòng)干預(yù)政治,以謀得有利政策的美國政壇潛規(guī)則。

梅耶還爆料了科氏工業(yè)集團(tuán)創(chuàng)始人弗雷德·科赫(查爾斯和大衛(wèi)兩人的父親)曾幫助納粹德國建立煉油廠并得到希特勒嘉獎(jiǎng)的“黑歷史”,讓科氏工業(yè)集團(tuán)早期一些不為人知的故事浮出水面。

弗雷德·科赫總的來說是一位傳奇的創(chuàng)業(yè)者。他雖然出生在美國得州,但經(jīng)商足跡卻遍布大西洋兩岸(其中就包括納粹德國和蘇聯(lián))。1940年,他返回美國創(chuàng)立了“伍德河石油煉化公司”,是為科氏工業(yè)帝國的前身。

今天的科氏工業(yè)總部設(shè)立在堪薩斯州威奇托市的東北邊緣,這里沒有縱橫交錯(cuò)的城市街道,只有廣袤開闊的大草原。多年來,它一直在支持著一個(gè)龐大的私人石化帝國。

自老科赫1967年去世后,他的四個(gè)兒子就陷入了曠日持久的公司繼承權(quán)斗爭中。這一家族內(nèi)斗直到2001年才終結(jié),老二查爾斯和老三大衛(wèi)獲得了公司的完全控制權(quán),也宣告著科赫兄弟時(shí)代的到來——兄弟兩人擁有公司84%的股權(quán),這使得科氏工業(yè)成為全美第二大的非上市私人企業(yè)。

“除非我死了,不然想都不要想。”這是查爾斯·科赫對(duì)公司上市提議的回應(yīng)。

“今天的科氏更像是一家巨型私人股權(quán)投資基金。本質(zhì)上,它是一個(gè)巨大的現(xiàn)金池,尋找任何可能帶來長期利潤的潛在投資領(lǐng)域。每當(dāng)進(jìn)入一個(gè)新行業(yè)時(shí),公司都會(huì)制定戰(zhàn)略并耐心地堅(jiān)持。”《財(cái)富》雜志認(rèn)為,科赫兄弟對(duì)資本的運(yùn)作手段可謂一流,“他們是資本主義的終極崇拜者。”

事實(shí)上,科赫兄弟對(duì)奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈耶克式高度自由資本主義的推崇也恰好是他們長期以來支持共和黨的原因。他們向往一個(gè)“幾乎沒有政府監(jiān)管”的市場(chǎng)體系,也希望企業(yè)不用對(duì)雇員負(fù)有太多的責(zé)任——查爾斯·科赫多次表示最低工資標(biāo)準(zhǔn)和全民醫(yī)保都是“邪惡政府的陰謀產(chǎn)物”,他還主張工會(huì)也應(yīng)當(dāng)被解散。

他們統(tǒng)治美國?

2016年美國大選中最引人注目的一個(gè)趨勢(shì)就是所謂“反建制派”力量的崛起。在兩黨四位主要候選人中,有三位(克魯茲、特朗普和桑德斯)都宣稱自己是政治“局外人”,而不是“腐爛的華盛頓政客”。

不少媒體或是專家開始分析這種狀況出現(xiàn)的幕后原因:他們發(fā)現(xiàn),科赫兄弟的站隊(duì)明顯地導(dǎo)致了共和黨建制派的衰落和以克魯茲為代表的“茶黨候選人”的崛起。

自2009年以來開始活躍的“茶黨運(yùn)動(dòng)”打著反對(duì)奧巴馬政府?dāng)U大政府開支的旗號(hào)在次年的中期選舉中大獲全勝,成為一支不可忽略的政治力量。他們中的蘭德·保羅和泰德·克魯茲都參與了2016美國總統(tǒng)大選,表現(xiàn)均好過共和黨“建制派”推出的候選人。

要想從草根進(jìn)階到權(quán)力中心,少了錢可不行——科赫兄弟對(duì)茶黨運(yùn)動(dòng)的資助人盡皆知。而培養(yǎng)出來的茶黨政客也都對(duì)科氏工業(yè)集團(tuán)盡心盡力。在氣候變化議題上,克魯茲是“不存在派”中表態(tài)最強(qiáng)硬的一位。科赫兄弟對(duì)他的資助超過了1500萬美元。

“但科赫兄弟的政治支出可遠(yuǎn)不止這些。他們還拿出數(shù)不清的美元,扶持一個(gè)由保守組織構(gòu)成的人脈和智庫網(wǎng)絡(luò),結(jié)果令這兩兄弟成了美國黨爭歷史上的大人物,”《財(cái)富》評(píng)論稱,在左派看來,“他們是什么事情都摻和的怪物。”

實(shí)際上,早在1979年,大衛(wèi)·科赫就以商人身份參與過美國大選,成為自由黨總統(tǒng)候選人埃德·克拉克的副總統(tǒng)候選人。但由于美國兩黨制下其他獨(dú)立政黨候選人幾乎沒有獲勝的可能性,最終大衛(wèi)只獲得1%的選票。

倫敦金融城科赫公司的辦公室外,抗議者聚集反對(duì)科氏工業(yè)否認(rèn)氣候變化的理論

從那以后,科赫兄弟完全退居政壇幕后,用金錢的方式隔空“操縱”政策走向。“我們要給孩子們創(chuàng)造一個(gè)更美好的未來。”查爾斯·科赫在談到“錢主政治”時(shí)絲毫沒覺得自己有任何道德包袱。

早在2015年初尚未有任何候選人宣布參選時(shí),查爾斯就在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)十分豪氣地說,科氏工業(yè)在這一輪大選中的捐款預(yù)算將接近10億美元——這相當(dāng)于2012年大選中他們所花的兩倍還多。

上一場(chǎng)“比賽”中科赫兄弟押寶的共和黨建制派候選人羅姆尼最終輸給了尋求連任的奧巴馬,被外界解讀為“大金主”對(duì)建制派徹底失望的標(biāo)志性事件。

有趣的是,科赫兄弟在實(shí)際行動(dòng)中并不僅限于給共和黨政客捐款,似乎只要有合作空間就有開支票的可能。

記錄政客受捐細(xì)節(jié)的“公開秘密”(Open Secrets)網(wǎng)站顯示,即使作為是茶黨運(yùn)動(dòng)“公敵”的奧巴馬也從他們手里拿過錢;而拒絕科赫兄弟“背書”的希拉里·克林頓則被爆料出曾在2008年接受過3500美元的科氏捐款,略顯尷尬。