578例男性尿道分泌物的淋病奈瑟菌培養分析

朱中華,張茂海,張桂花,賈政轉

(大冶市人民醫院檢驗科,湖北大冶 435100)

?

·經驗交流·

578例男性尿道分泌物的淋病奈瑟菌培養分析

朱中華,張茂海,張桂花,賈政轉

(大冶市人民醫院檢驗科,湖北大冶 435100)

摘要:目的了解本院男性患者尿道分泌物淋病奈瑟菌(Ng)對6種抗菌藥物的耐藥情況及感染者的人群、年齡、職業的分布,為疾病的預防和臨床合理用藥提供依據。方法淋病奈瑟菌采用血平板和GC選擇性培養基進行分離培養,采用CLSI M100-S23標準進行藥敏試驗和判斷,藥敏試驗采用KB法。結果578例男性患者中淋病奈瑟菌感染率42.4%,其對環丙沙星、四環素、青霉素耐藥率分別為55.1%、53.1%、75.5%,未發現對頭孢曲松、頭孢他啶、大觀霉素耐藥菌株。結論對于淋病的預防工作做好性病知識的宣傳和普及,做好安全防護措施。對淋病的治療工作要選用足量、合理的抗菌藥物。

關鍵詞:尿道分泌物;淋病奈瑟菌;抗菌藥物

淋病的感染率呈上升趨勢,除社會、個人行為因素外,還與淋病奈瑟菌(Ng)的耐藥性有關。為了解本院的Ng感染、人員分布情況,筆者對本院2014年1月1日至2015年8月31日共578例男性患者的尿道分泌物的培養分離的245 Ng菌株進行了分析。對其感染情況、感染人群分布、年齡分布和抗菌藥物敏感性結果進行了分析,現報道如下。

1材料與方法

1.1標本來源2014年1月1日至2015年8月31日本院578例男性患者尿道分泌物分離培養的245株Ng,年齡16~72歲,平均39.5歲。

1.2試劑與耗材藥敏紙片包括青霉素、頭孢曲松、頭孢他啶、四環素、環丙沙星、大觀霉素均購自英國Oxoid公司。細菌培養采用血平板和GC平板。頭孢噻吩紙片購自法國梅里埃公司。

1.3方法

1.3.1Ng分離培養取分泌物接種于血平板和巧克力平板置5% CO2、37 ℃環境下,培養20~ 24 h,經革蘭染色、氧化酶試驗和API NH鑒定確認。

1.3.2藥敏試驗采用紙片擴散法,按CLSI M100-S23標準進行藥敏試驗和判斷,觀察Ng抑菌圈直徑,青霉素:≤26 mm為耐藥,≥47 mm為敏感;大觀霉素:≤14 mm為耐藥,≥18 mm為敏感;頭孢曲松:≥35 mm為敏感;頭孢噻肟:≥31 mm 為敏感;環丙沙星:≤27 mm為耐藥,≥41 mm為敏感;四環素:≤30 mm為耐藥,≥38 mm為敏感。

1.3.3β內酰胺酶測定采用頭孢噻吩紙片法,按其說明書進行操作,變紅色為陽性。

2結果

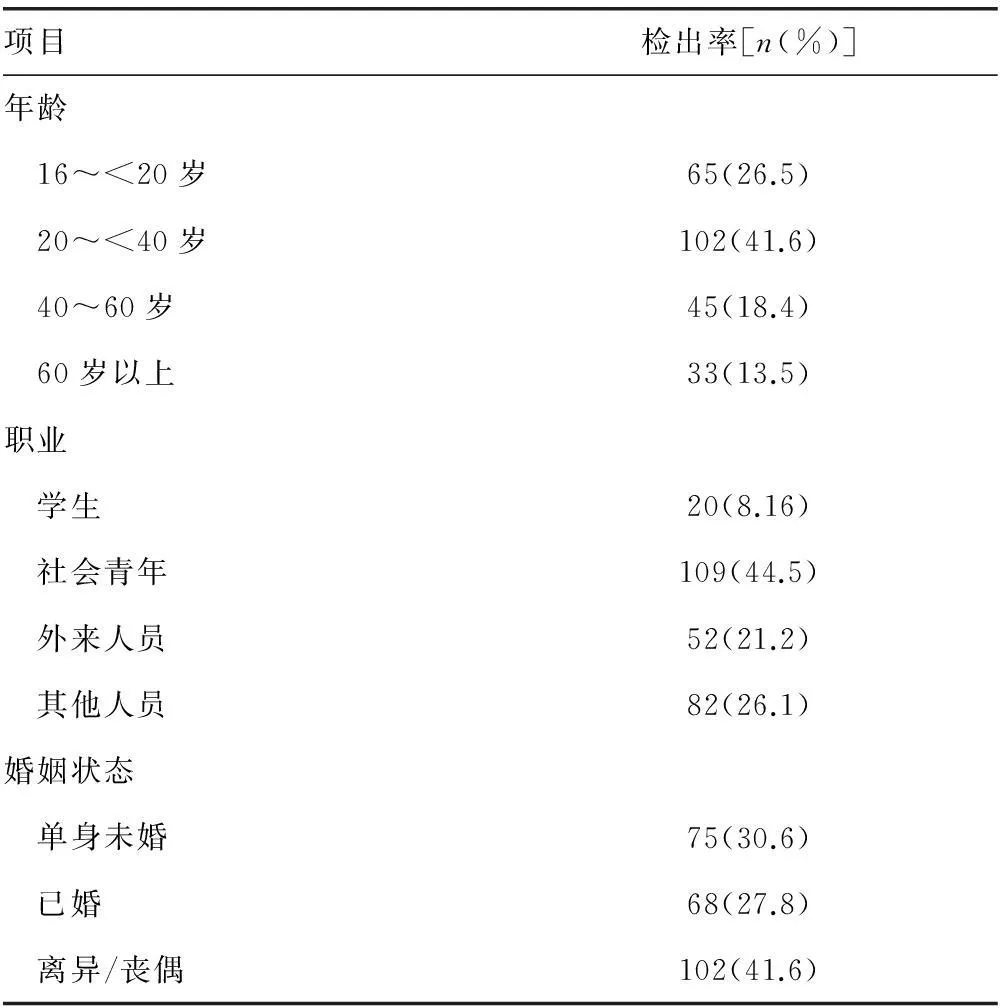

2.1245例菌株感染者的年齡、職業、婚姻狀態分布578例男性尿道分泌物共分離出245株(Ng),感染率為42.4%,年齡、職業及婚姻狀態分布見表1。

表1 245例菌株感染者的年齡、職業、婚姻狀態分布

2.2淋病奈瑟菌對6種抗菌藥物的藥敏試驗體外藥敏試驗結果見表2。

表2 245株Ng對6種抗菌藥物的藥敏試驗

2.3β內酰胺酶測定結果245株Ng中檢出65株產β內酰胺酶菌株(PPNG),占26.5%。

2.4Ng在血平板上的生長情況185株Ng能在血平板上生長,60株不能生長。

3討論

本研究從578例男性患者尿道分泌物分離出245株Ng,分離培養率為42.3%;國內學者認為部分Ng能在普通血平板上生長[1],本研究的245株中的180株Ng能在普通血平板上生長;245例患者均有不潔性生活史,以20~<40歲的人群為主(41.6%),這與國內文獻報道一致[2]。60歲以上者占13.5%,年齡最大者72歲;20歲以下占26.5%,年齡最小者16歲;與文獻[3]報道相比,具有老齡化和低齡化的發展趨勢。職業的分布中以社會青年最多(44.5%),在婚姻狀態的分布中,以離婚、喪偶人員最多(41.6%)。淋病的發生、蔓延是一個綜合性問題,必須加強性病知識教育,強化安全措施。

本研究分離的245株Ng按CLSI M100-S23文件的標準進行K-B法檢測,對青霉素耐藥率為55.1%,PPNG檢出率為26.5%,與文獻[4]的報道一致。對四環素的耐藥率為53.1%,對環丙沙星耐藥率75.5.%。Ng的耐藥性主要由染色體和質粒介導,據報道對青霉素耐藥的菌株常對四環素和環丙沙星有交叉耐藥[5]。國內多篇文獻報道,檢測出對頭孢曲松、大觀霉素耐藥的Ng菌株[5-10],而本研究未檢測出對頭孢他啶、頭孢曲松、大觀霉素耐藥的菌株。美國疾病預防和控制中心認為,當一種藥物的耐藥率超過5%時,該藥物就不應該作為治療該病的一線藥物(5),本地區青霉素、四環素和環丙沙星不應該作為治療Ng的一線藥物,頭孢他啶、頭孢曲松和大觀霉素在臨床上可作為治療Ng的一線藥物。

綜上所述,對淋病的預防工作要做性病知識的普及和宣傳,做好安全防護措施。對淋病的治療工作要選用足量、合理的抗菌藥物,開展監測Ng耐藥性工作,為淋病的治療提供流行病學依據。預防和治療相結合才能阻斷Ng的蔓延。

參考文獻

[1]陳東科,孫長貴.實用臨床微生物學檢驗與圖譜[M].北京:人民衛生版社,2011:229.

[2]陳群英,張慧萍,陳海兒.2003~2008年335株淋病奈瑟菌的臨床分布及耐藥性分析[J].中國中西醫結合皮膚性病學雜志,2009,21(4):223-224.

[3]胡躍強.2008~2012年金華市淋病流行特征分析[J].中國艾滋病性病,2015,21(2):161-163.

[4]馬建飛,李剛,張薏女.淋病奈瑟球菌的耐藥性分析[J].中國性科學,2015,24(6):70-72.

[5]曹文苓,黎小東,李嘉彥,等.淋球菌對五種抗生素的耐藥性連續六年監測結果分析[J].中華檢驗醫學雜志,2004,27(11):45-47.

[6]曹文苓,費實,李平,等.1999年廣州地區所見淋球菌對抗生素耐藥性結果分析[J].中國皮膚性病學雜志,2001,15(2):103-105.

[7]吳興中,鄭和平,黃進梅,等.廣州地區淋病奈瑟菌耐藥性分析[J].中國感染與化療雜志,2007,7(3):215-218.

[8]楊陽,吳磊,高志琴,等.2001~2003年上海地區淋病奈瑟菌對抗生素的敏感性測定及質粒分析[J].檢驗醫學,2005,20(4):293-296.

[9]朱邦勇,趙秀梅,覃善列,等.南寧地區五年淋病奈瑟菌耐藥監測研究[J].中華檢驗醫學雜志,2006,29(10):882-883.

[10]初瑞雪,孟衛東.某地區淋球菌流行株耐藥性及質粒譜型研究[J].國際檢驗醫學雜志,2011,32(2):203-204.

(收稿日期:2016-01-26)

DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2016.08.066

文獻標識碼:B

文章編號:1673-4130(2016)08-1155-02