尼雅失落的文明

張釗

和田團結廣場的南端,莊嚴矗立著一個由石頭堆砌的石碑,石碑上用篆體鐫刻著八個大字:五星出東方利中國。大多數和田人都知道,這八個字臨摹于民豐縣尼雅遺址的出土文物漢代織錦。而對于尼雅遺址所承載的歷史和其自上世紀初發現以來的滄桑變故,未必有多少和田人能夠說得清楚。尼雅遺址被中外史學界喻譽為“東方的龐貝”,是和田人的驕傲。作為一名和田人,有必要了解和田自己的歷史,當然,更有必要了解尼雅遺址。

依木拉欣與三塊木板

歷史是喜歡開玩笑的,比如善鄯的甜瓜冠以哈密名;康克爾的巖畫冠以桑株名,對此,我深信不疑。歷史的一個不經意的玩笑,把被喻為“東方龐貝”的尼雅遺址與一名叫依木拉欣的普通農民聯在了一起,而這個聯結又是發生在積弱積貧的舊中國時代,這就注定了尼雅遺址自發現之初就劫數連連。

一百多年前,地處塔克拉瑪干大沙漠腹地的民豐縣還只是一個很不起眼的偏僻村落,在匈牙利裔英籍探險家斯坦因的游記中,被稱之為“尼雅綠洲”。在當時的當地,有一名叫依不拉欣的農民,他對于農耕勞作缺乏必要的興趣,卻相信當地關于沙漠中埋有金子的傳說,熱衷于到沙漠的深處“尋寶”。1900年春季,依不拉欣沿著尼雅河故道再次進入沙漠深處尋寶,在一片連綿起伏的沙丘上,他看到了一座廢棄的古老房屋。依不拉欣以為找到了寶貝,禁不住欣喜若狂。但當他翻遍了整個房屋,卻只找到一大堆寫著奇怪文字的木板,并沒有他想要的金子,感到非常的失望。在返回綠洲的時候,依不拉欣從一大堆落滿沙塵的木板中隨手拿了六塊,準備拿回去送給小孩子玩,但在路途當中,依不拉欣因嫌木板太重,而把其中的三塊扔在了沙漠中。回到綠洲,依木拉欣把木板送給了小孩作玩具,沒過多久三塊木板就被毀掉了。

依不拉欣哪里知道,他所發現的古老房屋正是后來被喻譽為“東方龐貝培”的尼雅遺址,而被他扔掉的木板正是被中外史學界所高度關注的佉盧文木簡,也正是在他隨手丟在沙漠中的三塊木板所提供的了線索,匈牙利裔英籍探險家斯坦因才最終發現了尼雅遺址,并從中掠走大批的珍貴文物。這不禁令我想起艾青在他日記中留下的一句話:“蠶吐絲的時候,沒有想到會吐出一條絲綢之路來”。從真正意義上講,最先發現尼雅遺址的不是匈牙利裔英籍探險家斯坦因,而是尼雅綠洲的農民依不拉欣。

奧里爾·斯坦因

寫尼雅遺址,是絕不能夠撇下斯坦因的。是斯坦因發現了尼雅遺址,并把它推向了世界的前沿,成為人們所關注的焦點。尼雅遺址因為斯坦因的發現而出名;也是斯坦因瘋狂盜掘尼雅遺址的珍貴文物,使尼雅遺址遭受滅頂之災。因為從尼雅遺址盜得包括佉盧文木簡在內的大批珍貴文物,斯坦因成為了世界頂級考古探險家。

19世紀80年代未,英國少尉軍官鮑威爾為追捕罪犯到了新疆的庫車,在那里,他無意中發現了一份手寫文書,這份文書是目前已知的最古老的印度手稿,為公元五世紀的作品,是用婆羅密字母的梵文寫在樺樹皮上。這份手稿及發現的其他手稿引起了歐洲學術界的極大關注,當時的學術界普遍認為,在中亞沙漠地區和新疆塔里木盆地埋藏有不少古老城市。十九世紀未,到中亞收集考古文物的風潮在歐洲國家掀起。大批的歐洲探險考古者作為帝國主義勢力入侵的先頭部隊,向包括中國新疆在內的中亞地區紛至踏來,其中比較有代表性的有瑞典探險家斯文赫定、法國旅行家杜·蘭斯、俄國考古專家克羅門茨等,他們在政府當局的支持下,從中亞地區掠奪珍貴歷史文物。在這股探險風潮的引領下,正在已淪為英國殖民地的印度,擔任旁遮普學監職務的奧里爾·斯坦因早已按捺不住到中亞腹地探險的念頭。,經過他再三爭取,終于于1900年3月取得了印度政府當局的支持,在獲得一大筆資金支持的情況下,斯坦因于1900年4月10日,從印度的加爾各答出發,開始了深入中亞腹地的尋寶之旅。斯坦因歷時三個月,于7月8日經巴基斯坦從現在的紅旗拉普口岸進入新疆南部。

斯坦因是直奔和田而來的。他在1898年8月寫成的呈交給印度的建議書中寫到:“據歷史記載所知,今天和闐地區曾經是古代的佛教文化中心,其起源和特點明顯受印度文化影響,近年古代文書、錢幣、雕刻等發現已充分說明,經過對這些古遺址的系統發掘,將會得到對于古代印度文化研究極為重要的發現……因此,我計劃中旅行的目標是,從考古學的角度對和闐及其周圍地區的古代遺址進行考察,尋找能夠提示其歷史的資料,收集貨真價實的古代遺物”。從10月2日到次年的5月1日,斯坦因在和田整整逗留了七個月的時間,其間,他先后考察了約特干古城遺址、熱瓦克佛寺遺址、尼雅遺址、安迪爾古城遺址和喀拉墩遺址等和田主要古代遺址,其中最令其興奮不已的是發現和發掘尼雅遺址。1900年5月2日,斯坦因帶著從和田盜掘的滿滿十二大木箱珍貴文物,從喀什出發,經俄國的費爾干納順利返回英國倫敦。

斯坦因是一個訓練有素的考古學專家,他畢業于英國倫敦大學和劍橋大學,專攻東方語言學和考古學,對于歷史、地理和測繪知識經過了專門系統的學習。在他來新疆和田進行考古探險前,進行了足足兩年的系統準備工作,他出發時帶領著近二十名助手和十六匹騾馬拉載的儀器和物品組成的探險隊。

值得一提的是,斯坦因從塔什庫爾干,經喀什、莎車一路南下至和田,所到之處,皆受到當地官員的熱情款待和通力支持,即使到和田沙漠深處的探險,也一直有著和田當地官員的幫助。斯坦因在他的游記中這樣寫道:“地方行政當局所以能從一開始便對我的工作采取同情的態度,應當直接歸功于馬繼業先生為我盡力的結果。他是印度政府駐喀什噶爾的代表,他的個人影響在這個地區的所有中國權貴中舉足輕重”。有馬繼業的大力支持,對于斯坦因的南疆探險之旅至關重要。時值1900年前后,反對帝國主義侵略的義和團運動正在蓬勃掀起,但邊疆閉塞,這場反帝的大風暴竟未對斯坦因的行動發生任何反響。另一方面,斯坦因圓通巧詐,精明干練,他深知南疆各階層人物的心態,懂得巧妙利用昏庸的清朝官吏愚昧無知的弱點。他自稱是繼承西行高僧玄奘的事業,“搜尋《西游記》中這位偉大取經人已訪問過的在和田周圍的神圣古城”。斯坦因豐富的沙漠旅行經驗和深諳世事的老練攻關手段最終促成了此次成功的和田探險之行。

尼雅的魅力

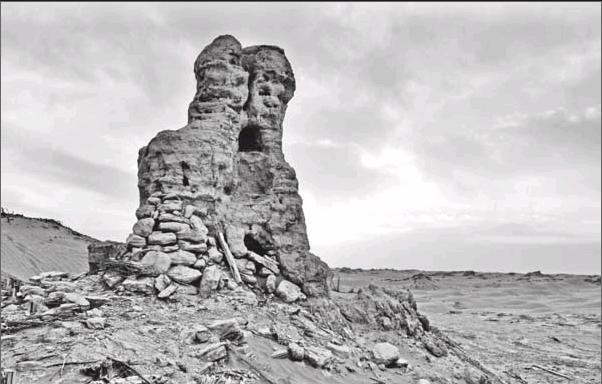

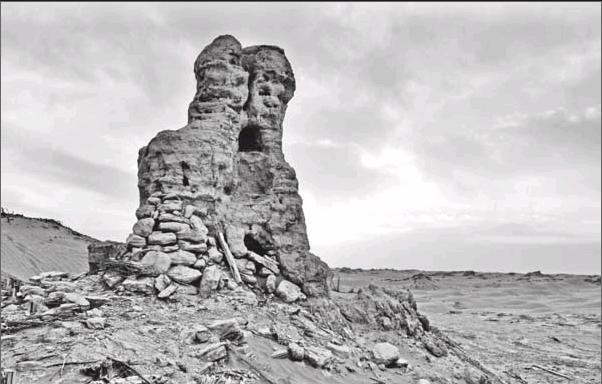

尼雅遺址是一處曠世罕見的古遺址,是大體保存了十幾個世紀前原始風貌的古代居民區。古房址散處于南北二十五公里、東西約七公里的范圍內,整體分為南北兩大部分,南部有十余處房子,北部則三五成群地錯落分布著數以百計的民宅和幾處官邸。遺址中心有一座佛塔,雖然已破敗,但佛韻古風依存。

在古代羅馬斯巴達克時期,曾有一城市叫作龐貝培城,后被維蘇威火山爆發所湮沒,十八世紀中葉,考古學家從千年的火山灰下發掘出一個保存基本完好的龐貝培城。尼雅與龐貝培城是何其的相似,人們習慣于用“沙埋龐貝培”或“東方的龐貝培”來稱謂尼雅遺址。

1901年1月21日,當斯坦因帶領他的考察隊和在尼雅征集的勞工隨著向導依不拉欣到達沙漠腹地的尼雅遺址的時候,斯坦因的血液幾乎凝固了,他不敢相信是自己發現了這個已經失蹤千年的古城遺址。在日記中,斯坦因這樣寫道:“當我漫步于兩條平行的蒲草柵欄之間,好像是走在整整一千六百年以前的鄉間小路上,使我產生了一種消失了時間觀念的奇怪感覺。風吹過它們之間的地面,掃凈了各處,展現出了陶片、木碳塊以及最后的尼雅居民曾經踩過的腐朽的樹葉。在柵欄底部搜尋時,我那根古老的手杖翻動了干死的白楊和果樹的枯葉,也許就是從附近一簇簇散立的枯樹干上落下來的。在這批古代果園的腐朽遺物中,像在這個遺址其它地點一樣,我的挖掘者們可以毫不困難地認出各種果樹,比如桃樹、李樹、杏樹、桑樹,這些都是他們在自己的家中所熟知的”。

接下來的日子里,斯坦因和他的助手及雇用的勞工們夜以繼日地瘋狂挖掘文物。斯坦因的挖掘主要集中在了官邸遺址、居民遺址、佛塔遺址和古垃圾堆遺址,發掘出了大量的珍貴文物。比如木雕椅、漢代銅幣、紅柳木筆、木筷子、紅柳和蒲草編織的木床或吊床、形似熱瓦甫的六弦琴及玻璃、漆器和各類織物,還有斯坦因無法裝箱帶走的古冰窖、倉庫、保持原貌的果園、木橋。

在尼雅遺址中,斯坦因掘取最多、考古價值最大的當數寫有佉盧文、漢文的木簡、皮革文書。佉盧文是公元前三至五世紀在印度北部使用的一種文字,后隨佛教西進而成為中亞方言俗語,但在八百年后突然神秘失傳。研究佉盧文對于考證這一時期的歷史文化是何其的重要,考古界也因此倍加關注。根據斯坦因的尼雅發掘日記來判斷,他第一次尼雅發掘獲取的佉盧文木簡不下七八百件。目前世界各地收藏的佉盧文大多都來自于尼雅遺址。

斯坦因不敢相信在這寸草不生的沙漠中存在約一千六百年前的古代遺物。當斯坦因把精美的陶器,絢麗的織物、罕見的木雕器和大量的佉盧文木簡帶回歐洲時,還繪聲繪色地向人們講述沙漠中發現的冰窖、倉庫和在被稱為“死亡之海”的沙漠中經歷的生死搏斗,學術界如聽神話一般,人們驚奇地得知,在荒蕪的沙漠中,古代竟然有如此燦爛輝煌的文化。尼雅的發現,歐洲震動了,世界震動了。

在此后的幾年里,斯坦因又先后三次重返尼雅,組織更大規模的尼雅遺址發掘,共發現發掘了遺址四十一處,而掠走的珍貴文物至今沒有清單。

進入二十世紀八十年代,我國先后對尼雅遺址組織了七次科學考察,其中1995年10月到11月的第七次考察是在中日兩國考古界聯合進行。通過考古學者二十天的系統考察,共發掘登記遺址一百多處,發掘出大批珍貴文物,尼雅遺址考古獲得重大突破。其中,在處于尼雅遺址西北部的一處古墓群的發掘中,三號墓和八號墓的發掘成為當年全國十大考古發現之一。兩個墓都屬于一男一女的二人合葬墓,棺中除發掘出了箭筒、弓、經囊、銅鏡、木梳等重要文物外,三號棺中出土了寫有“王侯合昏千秋萬代宜子孫”漢字的錦被;五號棺中還出土了寫有漢字“五星出東方利中國”的織錦。“五星出東方利中國”是我國古代天文學或星占學上的占辭用語,顯然為中原王朝的賜贈品,從而與其他出土的漢晉時代文物一起有力地證明了漢晉時代,尼雅與中原在政治、經濟和文化方面有著密切的關系。前文所提的和田團結廣場南端的石碑篆刻就臨摹于五號棺的織錦。尼雅遺址再次震動了世界,地處沙漠腹地、偏遠閉塞的民豐縣也因尼雅遺址而世界聞名。

尼雅背后的歷史

一個曾經“田地肥廣,草木繞衍”的富庶綠洲,為何在一夜之間廢棄了呢?一個曾經貫通東西、王治有道的邊塞城郭,為何會突然之間消聲匿跡于沙漠荒野之中了呢?尼雅廢墟的背后究竟隱藏著怎樣的歷史?這一歷史疑問牽動了很多史學研究者的神經。

要回答這個歷史性的問題,只能在瀚海汪洋般的歷史資料中翻查答案。

《漢書·西域傳》中有一段這樣的記載:精絕國,王治精絕城。去長安八千八百二十里,戶四百八十,口三千三百六十,勝兵五百人,精絕都尉、左右將、譯驛長各一人。北至都護治所二千七百二十三里,南至戌廬國四日行。地阸狹陿,西通抒彌四百六十里。

參照上述歷史記載,我國著名學者王國維先生最先就尼雅遺址提出了他的推測和判斷。他經過認真地梳理尼雅廢墟中發現的佉盧文木簡和文物,對照中國史料記載的蛛絲馬跡,以及從古到今的于闐與各國相距的路程,王國維推斷,尼雅遺址就是古代西域三十六國中的精絕國。他的這一論斷,幾乎無人懷疑。

精絕國是漢代西域三十六國中介于樓蘭和于闐之間的一個小國。《后漢書·西域傳》又記百年之后的東漢初年之事:小宛、精絕、戌廬、且未為鄯善所并。在此寥寥數字關于精絕國記載的史料之后,再也不見關于精絕國的半點史料記錄。

從斯坦因在尼雅遺址中發掘的文物以及1995年中日聯合考察隊在尼雅3號墓和8號墓發掘的漢字織錦我們可以判斷,精絕國應該在西漢時期比較興盛,東漢時成為鄯善國屬后,開始日漸衰弱,直至東晉時期衰亡。在尼雅所有出土的文物中,沒有找到任何唐代的痕跡。唐代時期,如果精絕國或者說精絕綠洲還存在的話,處于絲路要沖的精絕,不可能沒有帶有唐代痕跡的文物出土。也就是說,在唐代之前,精絕國就已經廢棄了,精絕從此為人們所淡忘,歷史也就沒有記錄的必要了。據此,在劉迪、劉遜兩位學者合著的新疆歷史論著《新疆兩千年》中,關于“唐玄奘從印度取經歸來,路過尼雅稱其為‘王治尼壤城”的說法是值得重新推敲的。

那么,精絕國為什么會神秘地消失了呢?我國的學者通過對尼雅佉盧文和出土文物的論證分析,排除了因為自然力、戰亂毀滅精絕國的可能,而精絕究竟因何而神秘消失的歷史至今沒有得到答案。

精絕,這個西域古國,就像一條源于雪峰、滲于沙漠的內陸河,它有值得稱贊、夸耀的源頭,卻沒有讓人放心的結局。精絕之迷仍等待世人去破解,說不定它就像塔里木河滲入沙漠,又從青藏高原涌出而成為黃河源頭的傳說一樣,在某一天突然以一種讓人意想不到的方式出現在人們的面前,使所有的人都恍然大悟。