城鄉居民社會養老保險制度有效性研究

徐亞麗,周德水

(安徽財經大學財政與公共管理學院,安徽蚌埠 233000)

?

城鄉居民社會養老保險制度有效性研究

徐亞麗,周德水

(安徽財經大學財政與公共管理學院,安徽蚌埠233000)

摘要:自2009年“新農保”政策實施以來,農村社會養老保險越來越受到關注。農村社會養老保險制度是否可以有效保障廣大農村居民基本生活是政策施行的基本前提。從城鄉居民社會養老保險制度的保障水平、繳費水平和基金管理水平三個層面分別進行闡述,研究發現城鄉居民社會養老保險制度的有效性較差,對改善農民生活并無明顯作用。建議:應提高養老金替代率水平、提高最低繳費檔次、以及提高基金統籌層次,以提高農村養老保險的保障水平,增進其有效性。

關鍵詞:城鄉居民社會養老保險;有效性;政策建議

一、引言

我國的城鄉二元經濟體制,導致我國城鄉養老水平一直存在著巨大差距,很多經濟不發達的農村地區,大多依靠子女養老。而改進養老保險制度,從一定程度上可以縮小這種城鄉差距的現象,保障農村居民的權益。而且,長期存在的農民工群體的養老問題也必須得到解決。通過改善養老保險制度,讓廣大農民工群體可以及時有效的對養老保險進行轉移續接,也是社會發展的訴求。近年來,隨著城鄉居民就業形勢的高度流動化和勞動力市場的多元化,我國實施的城鎮居民社會養老保險和新型農村社會養老保險,兩種制度相互割裂的設置已經不能適應新形勢發展的需要。因此,對城鄉居民社會養老保險制度的有效性進行研究,對于提高我國養老保險保障水平,改善城鄉居民生活,以及構建全國統一的社會養老保險制度都具有重要的意義。

隨著我國社會養老保險參保人數的不斷增加,國內學者對我國社會養老保險制度的有效性研究越來越豐富。一些學者從農村社會養老保險的適度保障水平的角度對農村社會養老問題進行了探索研究。穆懷中和沈毅[1](2013)、周宏斌[2](2014)通過建立農村養老保險適度水平的模型,對農村社會養老保險水平進行了一個未來預期的測算。研究結果表明現行的農村社會養老保險的水平低于設立的適度水平,并不能滿足農民基本生活需要。薛惠元[3](2012)運用保險精算模型和ELES模型分別對新農保的供給替代率和需求替代率進行了測算,研究結果表明現行的新型農村社會養老保險并不能滿足“老人”、“中人”和“新人”這三類人群的基本生活需要。張海川和鄭軍[4](2011)、胡建華和郝丹[5](2013)通過對農村社會養老保障水平的上下限的測算,發現農村實際保障水平最低,老年人最低生活水平和理論水平都高于實際保障水平。張瑞書和王云峰[6](2011)結合河北省的實際狀況進行測算分析,發現當前的社會養老保險制度的實際給付水平低于測算水平。孫雅娜和王成鑫[7](2011)利用擴展性線性支出模型的原理基礎,預算了我國農村居民在未來十年的人均可支配收入的變動狀況,研究發現當前的新型農村社會養老保障制度的給付水平是合適的。

也有一些學者通過對繳費水平和基金水平的測算分析,說明農村社會養老保險制度是否有效。余桔云[8](2011)、孟菲(2012)及王吉恒和郭遠波(2014)分別從不同的角度分析了農民的繳費問題,研究結果表明農村社會養老保險繳費水平、繳費能力和繳費檔次深受農民個人和政府兩個方面的影響。黃麗(2015)從養老金替代率的視角,實證測算現行城鄉居民基本養老保險的實際保障水平,研究結果表明實際保障水平低于目標替代率。胡宏偉和蔡霞[9](2009)從農民參保意愿和繳費承受能力的角度,對相關影響因素進行實證研究,研究結果表明影響農民繳費意愿和繳費承受能力的主要有家庭收入、保險預期和受教育程度。亢亞娟[10](2012)、寧玉梅[11](2013)分析了新型農村社會養老保險制度的現狀,研究表明現行的新農保制度是在實現全覆蓋條件下的低水平的保障,而且存在基金保值增值困難的難題。并希望從財政補貼、籌資能力、待遇調整機制方面著手改善新農保制度。

已有文獻,為本文的進一步研究奠定了良好的基礎。但已有的文獻研究都分別只從我國社會養老保險制度的一方面出發研究其有效性,而沒有進行較為全面的系統地闡述。本文的主要創新之處在于,綜合考察了我國社會養老保險制度的保障水平、繳費水平和基金水平,通過系統性的研究,分析農村社會養老保險制度的有效性,并據此提出切實可行的政策建議。

二、農村養老保險的實施進程

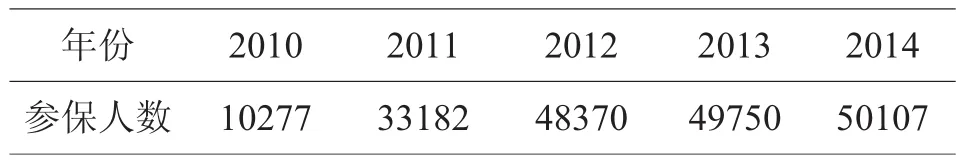

(一)參保人數

截至2014年底,全國參加城鄉居民基本養老保險的人數已經達到了50107萬人,相比較于2013年而言,人數增加了357萬人,增長的百分比為0.7%;相較于2010年,增加的人數為39830萬人,每年平均增長比為48.6%。其中有高達35366萬的參保人數年齡在60歲以下,在總參保人數中所占的百分比為70.6%。具體情況如下表所示:

表1 2010-2014年城鄉居民基本養老保險參保人數情況 (單位:萬人)

由上表可知,我國的農村社會養老保險的參保人數呈現的是一種逐年上升的趨勢,而且參保人數的增加幅度比較明顯。

(二)養老基金的收支情況

通過《中國社會保險發展年度報告2014》的統計資料顯示,農村社會養老保險制度在不斷更進的同時,養老基金的規模也呈現出一直上升的趨勢。2010年,我國“新農保”基金收入453億元,基金支出200億元,累計結余253億元。2014年全國城鄉居民基本養老保險基金收支總數為3881億元,比2013增長14.1%,基金收支總數增加481億元;較之2010年,基金收支總數的增加額為3228億元。其中,2014年的全國城鄉居民基本養老保險基金支出額為1571億元,增長16.5%,較于2013年,基金支出增加額達到223億元;較于2010年,年平均增長67.3%,基金支出增加額為1371億元;收入達到2310億元,比2013年增長了12.6%,收入增加額為258億元;比2010年平均增長50.2%,增加1857億元。具體情況如下表所示:

表2 2010-2014年城鄉居民基本養老保險基金收支情況 (單位:億元)

以上對農村社會養老保險參保人數變動狀況和對養老基金收支狀況的變動情況的統計分析,一方面說明我國的農村社會養老保險制度的實施進程取得了較大進展,另一方面也從某種程度上表明政府關于政策的宣傳卓有成效,越來越多的農村居民積極參與其中。接下來本文將對農村社會養老保險制度的有效性與否做出相關研究分析。

三、目前我國農村養老保險制度的有效性分析

(一)保障水平層面

關于保障水平的研究,本文主要從兩個角度出發。以安徽省為例,首先是從計算和分析養老金替代率的角度,其次是從農村社會養老金的領取水平與低保領取水平相互比較的角度,做出相關說明。2014年,全國農村居民年人均純收入為9892元,安徽省2014年農村居民人均純收入9916元,人均生活消費支出7981元。安徽省繳費標準設為每年100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元和3000元13個檔次。每人每年最低繳費補貼標準的設置具體是,繳費在100元至400元之間的補貼額分別為30元、35元、40元、50元,當繳費超過500元及以上時,補貼額為60元。從2014年7月1日起,安徽省城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準提高到每人每月70元。(數據來源于安徽省人力資源和社會保障廳)。按照國家規定,“可領取的月養老金=(繳費檔次×繳費年限+地方補貼×繳費年限)÷139+基本養老金”。這里的繳費年限一致設為15年。

表3 2014年安徽省農村養老金待遇水平和農村居民純收入的替代率

本文的農村養老金替代率是指參保農民領取的養老金金額與農民人均純收入的百分比。因為養老金達到一定的替代率是養老保險制度的基本屬性,以此來判斷養老保險的保障水平有一定的借鑒意義。由上表可知,總體替代率都是處在一個低水平狀態,即使當繳費檔次為3000元時,替代率也不到50%。遠遠低于國際經驗70%的養老金替代率,國際經驗表明當養老金替代率低于50%時,就會降低職工退休后的生活水平。對于原本生活水平就不高的農村居民而言,如此低的替代率水平幾乎是不能保障基本生活需要的。從養老金替代率角度可以看出我國農村的養老保障水平總體還是偏低的,農村社會養老保險制度的有效性缺失。

表4 安徽省2014年農村低保標準 單位:元/年

由于一些資料的不可得性,本文選取了安徽省12個地級市的農村低保標準作為參照對象。表3、表4可見,當繳費標準在100—800元之間時,年養老金均是在2000元以下,遠遠低于安徽省各市的農村低保水平。當繳費標準最高達到3000元時,年養老金也低于5000元,較之于合肥市、蕪湖市和銅陵市5000元以上的農村低保標準,農村社會養老保險水平相當低下。對于年人均純收入只有9916元的農村居民而言,每年3000元的養老保險繳費只會增加他們的經濟負擔,可能出現入不敷支的窘境。通過對農村養老金水平與農村低保水平的對比分析,可以看出當前我國農村社會養老保障水平很低,制度有效性差。

(二)繳費水平層面

現行的城鄉居民社會養老保險的繳費標準為:100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元12個檔次。繳費檔次自由選擇,實行多繳多得的補貼模式。中央補貼的基礎養老金從55元增加到70元,地方政府要根據不同的繳費檔次進行適當補貼,個人繳費和集體補助計入個人賬戶累計額。繳費水平的高低不但能間接反映出一段時間內農村居民的收入狀況,而且也是對農村社會養老保險這一制度施行成效的體現。繳費水平越高,表明農村居民的生活水平越高;繳費水平越低,說明農村居民的生活水平越低。所以將繳費水平納入有效性分析是合適的。據《中國社會保險發展年度報告2014》統計,2014年全國人均個人繳費216元,較上年增加了25元,增長13.2%。絕大部分地區的年人均繳費在100—200元之間,最高的是上海,人均繳費額1071元,其次是天津和北京,人均繳費額分別為1018元、980元。其余地區人均繳費額都小于500元,其中江蘇、浙江、山東、廣東和四川的人均繳費額在300—500元之間,其他所有地區的人均繳費額都在200元以下。

雖然城鄉居民基本養老保險的繳費檔次相較于之前的“老農保”和“新農保”都有了更多的增設,且最高檔次有2000元/年。但是通過數據列舉,我們可以看到人均繳費額普遍偏低,即使增加了繳費檔次,大多數農村居民依然會選擇較低的繳費檔次。雖然經濟較發達的地區與西部地區之間的人均繳費額存在明顯差距,但是繳費檔次相對于該區的經濟發展程度而言,也不是特別高。農村社會養老保險制度的最后落實不到位,影響農村居民繳費水平選擇的因素有很多,來自農村居民個人方面的因素和來自政府方面的客觀因素,最終導致繳費水平低下現象。低層次的繳費水平也使得農村社會養老保險制度的有效性缺失。

(三)基金管理層面

對于參保農民而言,年老時的生活保障主要還是取決于個人賬戶的累積額。而且在人口老齡化的背景之下,基金的給付困難愈加顯著,政府的財政壓力也越來越大。因而,尋求一種能夠帶來基金增值的投資運營的方式,是應對人口老齡化的重要措施。目前我國施行的城鄉居民社會養老保險是統賬結合,即基礎養老金和個人賬戶結合的部分積累制。基金運營層次低,基金管理主要是在縣級進行運營,省級統籌還不完善,更沒有中央級的全國統籌,沒有形成規模效應,分散風險的能力較弱,也不利于企業間的公平競爭。總體而言,低層次的統籌帶來的弊端有:首先,縣級統籌的規模性較小,整體協調性差,不利于實現各地基金的互助調劑;其次,基層機構的分散性,導致監督部門難以對其進行監督,這必然帶來管理效果的低下,政策執行的不規范性;最后,縣級的基金管理部門風險控制能力較差,基層工作人員由于缺少專業的培訓和未受過系統課程學習,他們在方案創新和信息處理方面存在嚴重不足。因而基層人員專業素質的欠缺性有可能危害到農村社會養老保險基金的運營安全。

四、如何改善和提高農村社會養老保險的有效性

(一)提高養老金替代率水平

較低的基礎養老金的替代率,嚴重挫傷了農村居民參加養老保險的積極性。基礎養老金上調的速度和幅度,不能滿足農村居民基本生活需要。應該按照一定的調整期限和合理的調整比例,適時適度增調基礎養老金[12]。以此給廣大農村居民帶來希望,讓他們看到城鄉居民基本養老保險發展的可持續性和有效性,提高農民參保繳費的積極性。現行農村養老保險政策對年滿60歲以上的農村居民均可領取每人每月70元的基礎養老金,不具有針對性,且缺乏有效性。隨著生活水平的提高,現在的60歲以上農村老人大部分仍然是有勞動能力的,很多老人完全可以自給自足,基礎養老金的的增調可以對60歲以上的老人繼續進行階段劃分,并且根據不同的年齡段進行不同檔次的調整。具體措施如下:將60—80歲之間的老齡人口劃分為五個層次,分別為:60—65歲;65—70歲;70—75歲;75—80歲以及80歲以上。對于不同層次的老齡人,每人每月應該發放不同標準的基礎養老金,分別為:150元、300元、500元、700元和1000元。

(二)提高最低繳費檔次

現行的城鄉居民基本養老保險制度規定的居民最低繳費檔次為每人100元,如上文分析,全國各地絕大部分的人均繳費水平都在200元以下,人均繳費水平最高的天津也只有1080元。繳費水平的低下,必然不能給農村居民高層次的待遇領取水平,所以希望通過對城鄉居民基本養老保險政策的調整,借鑒城鎮職工養老保險的最低繳費標準的設定。低層次的繳費水平,就決定了農村居民只能領取低水平的養老金。所以建議調整農村社會養老保險政策,通過借鑒城鎮職工養老保險的最低繳費標準的設定。對農村社會養老保險政策最低繳費檔次進行重新設定時,可以按照上年度農村居民人均純收入的20%進行規定,改變過去每人每年100元的最低繳費標準。同時政府部門要做到信息公開透明化,不得刻意隱瞞,鼓勵農村居民選擇較高檔次的繳費標準。不僅僅只是為了追求績效,完成量上的覆蓋,而更應該注重完成的質量。

(三)提高基金統籌層次

完善養老基金的管理與控制,實現基金的投資收益,使得有限的基金在進行增值保值以后更加積極的發揮農村社會養老保險制度的有效性,更好的保障農村居民的生活。應對日益深化的老齡化趨勢,充分體現其“調節器”、“減壓器”的作用。建議加大財政投入,提高統籌層次。全國各地區的經濟水平差異較大,難以從低層次的縣級統籌,直接過渡到全國性統籌。因而提高統籌層次要循序漸進,先實現省級統籌,最后實現全國統籌。在保持統賬結合的基本制度不動搖的前提下,實地調查各個縣、市的基本情況,制定統一的政策,統一的折算標準,最大程度地保證基金折算的公平性。實現農村社會養老保險基金的省級統籌,實現基金的省內調劑。最終實現基金的全國性統籌,首先要建立全國統一的信息服務平臺,才能更好地完成城鄉居民基本養老保險的轉移續接工作。其次是要根據具體情況,制定統一的繳費標準、統一的參保范圍和統一的待遇補助水平,實現基金管理統一,經辦流程的統一。高層次的統籌不僅可以實現全國范圍內的公平,而且可以提高基金的使用效率,實現基金的保值增值,資源在全國范圍得到充分利用。

參考文獻:

[1]穆懷中,沈毅.農村養老保險適度水平及對提高社會保障水平分層貢獻研究[J].人口研究,2013,(3).

[2]周宏斌.農村社會養老保險適度保障水平的實證分析[J].湖南商學院學報,2014,(5).

[3]薛惠元.新農保能否滿足農民的基本生活需要[J].中國人口·資源與環境,2012,(1).

[4]張海川,鄭軍.2001~2009:我國農村養老保障適度水平研究[J].保險研究,2011,(7).

[5]胡建華,郝丹.我國新型農村社會養老保險適度水平研究[J].華北金融,2013,(8).

[6]張瑞書,王云峰.新型農村社會養老保險適度給付水平研究[J].中國社會科學院研究院學報,2011,(3).

[7]孫雅娜,王成鑫.新型農村社會養老保險的財政資金分擔水平研究[J].遼寧大學學報,2013,(4).

[8]余桔云.江西省新型農村養老保險有效繳費水平的測算[J].經濟問題探索,2011,(1).

[9]胡宏偉,蔡霞.農村社會養老保險有效需求研究——基于農民參保意愿和繳費承受能力的綜合考慮[J].經濟經緯,2009,(11).

[10]亢亞娟.新型農村社會養老保險制度評析——給予基金籌集的視角[J].勞動保障世界(理論版),2012,(8).

[11]寧玉梅.對新型農村社會養老保險制度的現狀評析[J].勞動保障世界(理論版),2013,(6).

[12]儲宇奇.完善我國新型農村養老保險制度的對策研究[J].農業經濟,2013,(3).

[作者簡介]徐亞麗(1990-)女,安徽安慶人,安徽財經大學財政與公共管理學院2014級社會保障專業碩士研究生,研究方向為農村社會保障.

[收稿日期]2016-01-29

中圖分類號:F126

文獻標識碼:A

文章編號:1672-4658(2016)02-0029-04