知識溢出視角下的省際邊緣區經濟發展問題研究

劉鵬 于濤 邢華彬

摘要:以蘇魯豫皖交界地區為代表的省級邊緣區經濟與各省經濟中心區域存在較大差距,且20世紀90年代以來,這種差距呈現變大的趨勢。針對這種類型的區域發展不平衡問題,文章基于新經濟地理學知識本地溢出模型(LS模型)對其成因進行了理論說明。政府在 “增速為先”的目標下選擇非均衡經濟增長路徑,導致了省域內經濟發展不平衡,使得省際邊緣區成為“經濟低谷”。對此,文章提出:在省域內交通網絡及信息網絡高速發展的今天,省內貿易一體化水平顯著提高,相應的省屬中心區域對邊緣區域的知識溢出(如技術擴散、教育扶持、公共知識擴散等)水平也要隨之提高,以形成較為合理經濟一體化模式。

關鍵詞:知識溢出;非均衡發展;產業份額;區域經濟一體化

一、 引言

省際邊緣區在空間上遠離省屬中心城市,與行政級別較高的省會城市相比,邊緣區城市在資源分配方面往往沒有話語權,從而淪為落后邊緣區。但在20世紀90年代以來,尤其近十年,在全國經濟的快速發展背景下,省際邊緣區仍屬于“經濟低谷”區與省屬中心城市的差距尚有變大的趨勢。

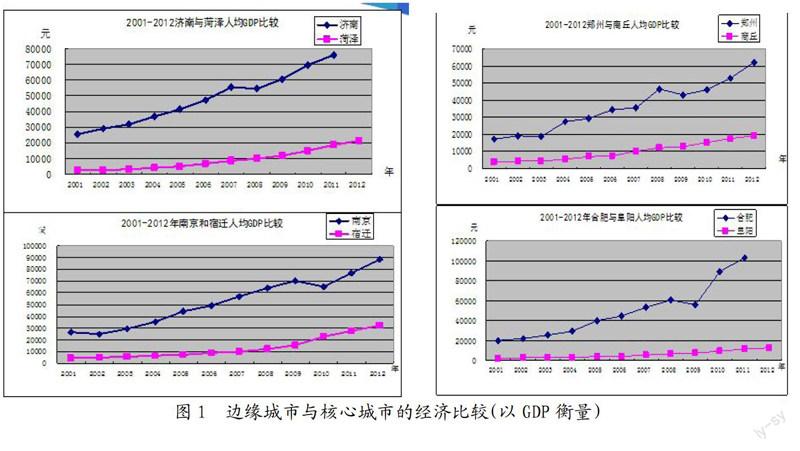

以蘇魯豫皖交界地區為例,大致包括江蘇省北部的徐州、連云港、淮陰三市;山東省西南地區的棗莊、臨沂、濟寧、菏澤四市;位于安徽省中北部的宿州、淮北、蚌埠、阜陽四個地級市;以及河南省的商丘、周口、開封等總共14個城市。首先,這些城市之間經濟發展水平差異不明顯。其次,此區域的經濟表現為欠發達性,即發展水平都普遍低于各省的平均水平,且遠遠落后于所屬省的中心城市,近十年來差距有進一步擴大的趨勢,如圖1所示。

其中,山東和江蘇省為我國東部沿海經濟發達省份,而河南與安徽省為中部欠發達省份,但其省內邊緣地區經濟發展水平較之核心區域都有較大差距,省內經濟發展都呈現出不平衡狀態。從全國范圍來看,省內經濟發展不平衡現象基本為常態,如廣東省的北部(韶關市)和西部(湛江和茂名市)地區的發展與珠三角地區有較大差距,浙江省的南部地區(如麗水市等)較之杭州、寧波等位于長三角地區的城市經濟發展水平也較為落后。那么,我們不禁要問是什么原因導致了各省的經濟發展不平衡,是以市場力量為主導因素自然而然形成的抑或是參雜了更多的政府等人為因素?

其次,近十年來,邊緣城市與本省的中心城市的經濟發展水平的差距呈現出愈來愈大的態勢。根據張五常教授"分成合約理論"的縣級競爭假說,縣級政府間的競爭發展模式讓中國經濟保持了持續高速的發展。誠然,近年來地方政府在發展地區經濟方面的“熱情”及不遺余力的表現在推動地區經濟快速發展方面功不可沒。但是地方政府在所選擇的區域發展模式及發展戰略方面是否“無意識”的促成了邊緣城市與中心城市間發展差距的擴大呢?

國外學者關于邊界的研究主要基于國家層面,以探討邊界區域的跨界經濟合作的關貿和“經濟圈”,如美國與墨西哥邊界區(Anderson J B.,2003)、新加坡、印尼與馬來西亞邊界區(Ho K C.,1997)等。國內學者對于區域經濟差距的研究也主要集中在國家(如對國家東、中、西部的劃分)和省級層面之間,研究的重點也集中在諸如交通基礎設施(劉龍生、胡鞍鋼,2011)、FDI(傅元海、唐未兵、王展祥,2010)等因素對區域經濟的影響。20世紀90年代后關于省際邊緣區的研究開始出現,如安樹偉(2004)、仇方道(2009)、朱傳耿等(2009)著重探討省際邊緣區經濟落后的狀況、落后的原因及改變落后狀況的對策。但其相關研究主要針對特定的邊際區域(如蘇皖滬、蘇魯豫皖等),并且缺乏一般的經濟理論分析,從而不能對省際邊緣區的經濟發展問題進行統一的說明,得出的結論也缺乏一般性,不能令人信服。且在研究方法方面,國內外學者的相關研究往往忽視了人力資本、技術等知識載體,而這些在現代經濟增長中所起的作用日益重要,如技術進步在經濟增長所起的作用逐漸超過了增加資本和勞動投入對經濟增長的貢獻。Romer,P.M(1986)提出的知識溢出模型、Lucas,R.E(1988)設計的人力資本溢出模型等內生經濟增長模型已經成為研究經濟增長及區域經濟差距的主流分析模式。

基于以上原因,本文將以空間經濟學知識局部溢出模型(LS模型)為基準,重點討論知識傳播在空間距離非中性條件下,不同區域的內生的經濟增長在均衡條件下如何表現出差異性及經濟一體化的穩定性;進而通過該模型闡明我國區域(尤其為省內)經濟發展不平衡導致的省際邊緣區成為“經濟低谷”原因;最后討論如何從根本上解決省際邊緣區經濟發展落后的問題,實現省內經濟的協調可持續發展。

二、 模型的設定

本文以由Baldwin,R.,P.Martin和G.Ottaviano(2001)、安虎森(2009)提出并完善的知識局部溢出模型(LS模型)為基準進行模型的搭建。知識局部溢出模型討論知識傳播在空間距離非中性條件下,不同區域的內生的經濟增長在均衡條件下如何表現出差異性及經濟一體化的穩定性問題。

1. 知識局部溢出模型概述。基本假設。經濟體由兩個區域、(北部和南部,在本文中凡是南部地區的變量均加*,在不加*時默認為北部地區)、兩個部門(工業部門M和農業部門A)、兩種要素(資本K和勞動L)組成。農業部門生產所需要素只有勞動力且規模收益不變,產品同質、市場為完全競爭。工業部門生產的產品是差異化的最終消費品,且生產技術為規模收益遞增,這樣其市場為壟斷競爭。進行產品生產的要素投入為資本和勞動力,一單位產品需要aM單位的勞動投入以及一單位資本。工業產品在區際的交易成本遵循冰山交易成本。

每個區域的資本通過資本創造部門創造,資本折舊率為?啄,資本同樣不能跨區流動。知識資本創造部門(以I來表示)只需勞動投入即可生產新的知識資本,每單位資本K的生產需要aI的勞動投入,從而可得單位資本的邊際成本為F=aIwL。模型假定存在知識溢出,這樣可以提高學習效應,從而創造單位知識資本的成本隨著知識資本的積累而下降,從而aI=1/Kw,Kw為總的資本存量。因為存在學習效應,或跨時期技術的外部性,這樣知識生產部門的aI將隨著知識資本創造部門產出的增加而逐漸下降。本模型為知識局部溢出模型,即公共知識在空間的傳播會產生衰減這樣,資本形成成本可以表示為:

F=aIwL,aI=1/(XKw),X=SK+?姿(1-SK),?姿∈[0,1]

其中,X為公共知識,SK為該區域所擁有的資本份額,?姿代表公共知識在區域間傳播的難易程度(或者知識溢出、擴散的衰減程度)。?姿越大,知識溢出過程中的衰減就越少,即知識在區域間的傳播越便利,對于本地區而言,X也就越大,這樣創造新資本的成本就越小,且?姿∈[0,1],?姿=1表示公共知識資本完全自由的傳播。

消費者對農產品和工業品的消費組合時的效用函數為柯布-道格拉斯型效用函數,對消費者而言工業產品之間的替代彈性是不變的,這樣消費者的效用函數形式如下:

U=■e-t?籽lnCdt,C=C1-?滋AC?滋M,CM=■ci1-1/?滓di1/1-1/?滓

?滋為農產品消費份額,nw為消費者消費的全部種類,?籽為消費者的時間偏好率,且令利息率為r。

2. 知識局部溢出模型的均衡分析。在達到長期均衡時,每一個區域的每單位資本的回報率恰好等于創造新資本的成本,此時資本存量不再增加和減少。此時,經濟系統的資本存量Kw的增長率、總的支出水平Ew、北部地區的資本存量份額SK和支出份額SE都將達到穩定水平不再變化。對模型求解后可以得出長期均衡下的兩種模式:一為內部均衡(0通過模型結論我們發現,在兩種均衡結構下的區域經濟增長存在著差異。這也就解釋了上述省際邊緣地區城市的經濟發展落后于以省會城市為代表的省級中心城市的原因。1、在國家層面上,自改革開放以來國家以東部沿海區域為經濟發展的重心,不管是政策上還是資金及資源補助方面,東部地區都得到國家相對較大的支持。2、在省級行政單位層面上,各省優先發展省會城市及具有區位優勢的城市,這就產生了省內經濟發展的差異。綜上可得:正是由于國家與省長期以來所選擇的非均衡經濟增長路徑導致了省際邊緣地區的經濟發展落后。

三、 省際邊緣地區經濟發展的路徑選擇

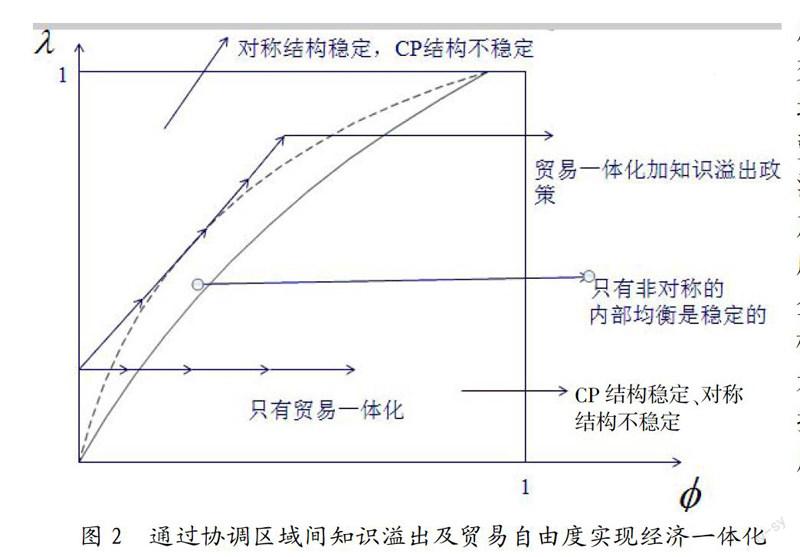

1. 省內經濟一體化的形成。通過對知識局部溢出模型的分析,我們可以得出降低公共知識擴散成本或溢出成本?姿(也即提高公共知識的溢出水平)是實現區域經濟一體化的重要途徑。下面我們通過分析貿易自由度?準和知識擴散難易程度?姿兩個變量對一體化穩定性的影響,來探討邊緣地區經濟發展路徑和策略的選擇。通過對第二部分模型的數值模擬分析,我們可以得到圖2。

通過圖形我們可以發現,當交易成本較高(貿易自由度?準較小),知識溢出成本較小(?姿值較大)時,對稱結構是穩定均衡而核心—邊緣均衡不穩定;而當貿易自由度很大,或知識溢出成本較高時,對稱均衡不穩定而核心-邊緣均衡穩定。進而可以得知當單純提高貿易一體化程度時,經濟系統將會實現核心—邊緣結構,此時位于核心區的經濟增長高于邊緣區的經濟增長(在第二部分有過分析);而單純提高知識溢出水平時,經濟系統將會達到對稱結構穩定狀態,這樣將會有利于邊緣區域的經濟發展。同時我們可以得到兩種經濟一體化路徑,一為只有貿易一體化時的經濟一體化路徑,此時經濟系統將會形成核心-邊緣結構;另一為貿易一體化加上知識溢出政策下的經濟一體化路徑,此時經濟系統將會形成對稱結構或非對稱結構的穩態發展。這樣我們就能對省際邊緣地區的經濟發展路徑和策略進行相應有效的分析。

2. 對于省際邊緣地區成為“經濟低谷”的解釋及對策分析。通過上面的分析,我們可以得出近些年來,由于全國各地基礎設施投入的快速增加,包括交通基礎設施和通信網絡等的改善,不難得出這些都將大大增加貿易自由度,而相應的區域間的知識溢出水平卻由于專利保護及空間上知識溢出水平的遞減性等因素卻沒有相應的加強。這些因素就促成了經濟系統實現核心—邊緣結構,從而不利于邊緣地區的經濟增長,通過前面的數據檢驗我們也發現了這一現象,即省內的經濟發展不平衡問題在進一步加劇。進而我們可以得出,在省域內交通網絡及信息網絡高速發展的今天,省內貿易一體化水平顯著提高(貿易自由度變大),而相應的核心區域對邊緣區域的知識溢出(如技術擴散、教育扶持、公共知識擴散等)水平也要隨之提高,以形成較為合理經濟一體化模式。如張學良(2012)對中國交通基礎設施與區域經濟增長的研究發現,在影響區域經濟增長的多維要素中,勞動力和其他公共部門的資本存量對中國區域經濟增長的彈性仍然較大,新經濟增長因素與新經濟地理因素的作用也不容忽視。在產業層面,對于新興的高科技產業而言,知識溢出效應的大小對于企業的區位選擇就顯得尤為重要。這些企業在初始階段在資金方面容易受到約束,對于大規模的研發活動往往無能為力,此時對于新知識或新技術的利用更加渴望。如何能夠把一些知識進行共享,提高知識的溢出水平,實現區域創新與經濟的協同發展將是政府面臨的重要任務。

四、 結論與啟示

通過本文的分析,我們可以得出以蘇魯豫皖交界地區(這一地區對于我國的省際邊緣區研究更有代表性)為代表的省際邊緣區今后經濟發展的路徑選擇方面可以從促成省內經濟一體化和省際經濟一體化兩個方面著手,在省內經濟一體化方面,核心區域應加強對邊緣區域的知識溢出水平,以形成較為合理經濟一體化模式。這是從根本上解決該區域經濟發展落后問題的主要手段。同時輔以促成區域內經濟一體化,建立省際交界地帶經濟協作區,政府應加強在基礎設施建設、企業創新補貼、技術合作和引進等領域的跨區域合作,屬于跨行政區的重大區域性問題,積極探索從區域總體角度加強戰略規劃和協同管理,并在此基礎上推進省際發展的合理的產業分工和區域布局。

參考文獻:

[1] 安樹偉.行政區邊緣經濟論[M].北京:中國經濟出版社,2004.

[2] 安虎森.新經濟地理學原理[M].北京:經濟科學出版社,2009.

[3] 傅元海,唐未兵,王展祥.FDI溢出機制、技術進步路徑與經濟增長績效[J].經濟研究,2010,(6):92-104.

[4] 劉龍生,胡鞍鋼.交通基礎設施與中國區域經濟一體化[J].經濟研究,2011,(3):72-82.

[5] 仇方道.省際邊緣區經濟發展差異時空格局及驅動機制[J].地理研究,2009,(2):451-462.

[6] 張學良.中國交通基礎設施促進了經濟增長嗎?——兼論交通基礎設施的空間溢出效應[J].中國社會科學,2012,(3):60-77.

重點項目:南開大學2015年博士研究生科研創新計劃項目。

作者簡介:劉鵬(1988-),男,漢族,山東省東明縣人,南開大學經濟學院經濟研究所博士生,研究方向為區域金融與產業轉移;于濤(1985-),男,漢族,山東省五蓮縣人,南開大學經濟學院經濟研究所博士生,研究方向為宏觀經濟與收入分配;邢華彬(1984-),男,漢族,河北省邢臺市人,華夏銀行博士后科研工作站博士后,研究方向為商業銀行改革。

收稿日期:2016-01-22。