韓國對華OFDI對母國勞動生產率的影響因素分析

摘要:1992年中韓建交以來,韓國對華OFDI呈現出爆發式增長,隨之國內相關產業產值與就業人數卻呈現出增長趨勢,并在一定程度上實現了國內勞動生產率的提升。文章將全面地分析OFDI對母國勞動生產率的影響機制,在此基礎上,探討韓國對華OFDI對母國勞動生產率的影響因素,文章認為,韓國企業組織結構、韓國對華垂直型OFDI特征、在華韓國企業的集群效應等因素推動韓國勞動生產率的提升。

關鍵詞:OFDI;勞動生產率;影響機制;韓國;中國

一、 OFDI對母國勞動生產率的影響機制

關于OFDI與勞動生產率之間相關性方面的研究,國內外學者大多認為,OFDI對母國勞動生產率的提升存在積極作用:J.Bitzer、H.Gorg(2009)利用跨國面板數據進行分析指出,OFDI對母國勞動生產率的影響,不同國家之間存在較大的差距,發達國家OFDI促進國內勞動生產率,而在發展中國家,其效應不太明顯。N.Driffield、P.C.Chiang(2009)通過中國臺灣省企業對中國大陸OFDI分析指出,OFDI確實存在提高臺灣企業勞動生產率,并其勞動生產率的提升來自于垂直型OFDI。

有些學者提出OFDI對勞動生產率的消極效應。從國內外資本流動層面,G.Stevens、R.Lipsey(1992)對于OFDI、國內資本稟賦、勞動生產率之間的關系進行了論證指出,發展中國家OFDI的增長必然會導致相當規模的國內生產資本投入的減少,因此,對于發展中國家而言,國內資本往往用于機器購買、獲取新技術、人才培養等用途,因此,國內資本減少必然導致在國內生產過程中的配套設備落后,會降低勞動生產率。

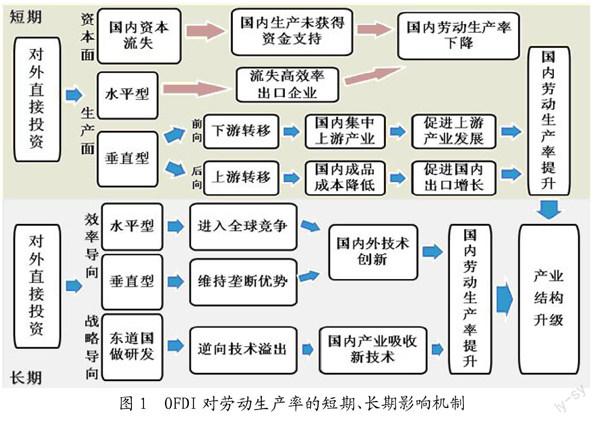

本文基于相關文獻的梳理,從國內外生產關聯的角度,探究OFDI對母國勞動生產率的效應機制(見圖1)。按照投資產業相關度,OFDI可分為水平型OFDI和垂直型OFDI。從短期看,其對母國勞動生產率存在明顯不同的效應:關于水平型OFDI,國內出口企業的生產率通常高于其他國內企業,因此,當國內出口企業OFDI會替代出口,降低國內企業的平均勞動生產率;相反,垂直型OFDI對母國勞動生產率有正面影響。前向關聯的垂直型OFDI使得國內企業集中于確保國內生產的技術優勢,促進國內中間品、核心技術及資源的出口;后向關聯的垂直型OFDI從國外獲取成本較低的中間投入品,使得最終產品成本的降低,促進國內出口,總之,前后向關聯的垂直型OFDI均能起到勞動生產率提升效應。

從長期看,水平型OFDI、垂直型OFDI均帶動參與OFDI的企業提升技術優勢。在OFDI進程中,企業在東道國進行生產,一方面面臨更大的市場競爭,需要開發新產品、提升產品質量,另一方面需要開發新技術適應東道國的生產條件。企業在東道國得到的技術改進在長期內會轉移到國內,經過與國內的生產相結合,提高在國內外的生產環節中的匹配度。進而,參與OFDI的國內企業增強自身的競爭優勢,促使國內企業調整生產規模,規模經濟的實現使國內生產設備得到更有效地使用,國內外分工更為細致,最終提高國內勞動生產率。

此外,發展中國家對發達國家OFDI具有逆向技術溢出效應,即企業將研發部門設立在發達國家,試圖獲得國外的先進技術,由于發展中國家與發達國家之間存在不同的生產、技術、市場等環境因素,發達國家先進技術通過國內企業吸收,并應用到實際生產,需要長時間的努力,因而,逆向技術溢出效應在長期內才能轉化為勞動生產率的提升。

二、 韓國OFDI與韓國勞動生產率的趨勢性特征

從韓國三次產業勞動生產率看,1963年~2014年韓國三次產業單位產出均呈現出正增長趨勢,其中,第二產業勞動生產率的增長得到兩次跨越式增長,從韓國OFDI發展歷程與韓國第二產業勞動生產率的動態變化的比較分析,可以發現以下兩點較為相關的特征:

從韓國整體OFDI發展歷程看,韓國效率導向型OFDI與第二產業勞動生產率大幅提升密切相關。1986年以前韓國OFDI規模較少,由于韓國資源缺乏,其投資集中于林業、采礦業等資源導向型OFDI。此外,韓國經濟采取的是出口導向型發展戰略,韓國OFDI的目的局限于擴大出口市場、獲取生產所需資源。1987年以后,應對國內生產成本上升、全球產品市場競爭日益劇烈等國內外的雙重壓力,韓國企業以全球經營為目標,積極采取效率、市場導向型OFDI,一方面使得技術密集型產業吸納發展所需資金、勞動力等生產要素,由此提供發展空間,另一方面,國內企業更集中于具有優勢的核心技術研發、重要零件制造等生產環節,推動其核心資源的全球市場擴張。

從韓國對華OFDI發展歷程看,韓國對華OFDI與韓國第二產業生產率具有較強的相關性。1992年~2001年韓國對華OFDI以中小企業為主導,傾向于勞動密集型輕工業的轉移為特征,2002年~2014年韓國大企業開始積極進入中國市場,韓國優勢產業在維持韓國國內生產的基礎上,對成品加工、組裝等勞動密集型生產環節,即,下游產業進行擴張性轉移。以1998年東亞危機為轉折,韓國對危機根源地東南亞地區的OFDI驟減,相反,韓國企業進一步增強對華OFDI。2002年~2014年韓國第二產業勞動生產率長期保持強勁增長,與韓國企業正開始進行大規模對華OFDI、在華生產規模擴張的時間段完全一致。2002年以后,韓國第二產業勞動生產率迅速提升并拉大與第一、三產業勞動生產率的差距,意味著在韓國企業的國際生產鏈中,在華OFDI的作用比美國、日本等發達國家更加突出。

三、 韓國對華OFDI對母國勞動生產率的影響因素

1. 韓國大企業的金字塔型產業組織結構。在經濟基礎薄弱、技術水平落后的韓國經濟發展初期,韓國政府充分調動國內要素資源,大力塑造了韓國大企業,使韓國大企業在韓國OFDI、韓國企業國際化進程中承擔主導作用。1975年韓國政府將三星、LG、現代等13家韓國大企業指定為“綜合貿易商社”,向這些綜合貿易商社提供貿易補貼、財政金融、信息等經營支持,鼓勵韓國大企業的國際化。從此,韓國國內生產企業將海外出口業務委托給韓國大企業綜合貿易商社,并專注于出口產品的生產,大大降低產品出口的交易成本,提高其生產效率,初步形成了以大企業為主導的韓國經濟發展模式。

從韓國重工業的發展歷程看,20世紀80年代中期以來,韓國國內電子、汽車等資本密集型產業鏈已形成了以大企業為核心,以多層轉包制為加工制造體系的金字塔型產業組織,如三星、現代、LG等為金字塔型產業組織的核心大企業,駕馭著眾多韓國國內中小企業。韓國大企業在國內企業生產鏈中集中于技術研發、成品組裝、品牌營銷等核心競爭力的培養環節,將其他零件、小技術生產環節轉包給國內中小企業。韓國大企業與中小企業之間存在如產品、技術、資金、人員等生產要素的長期交易,使得新技術、經營訣竅在企業生產鏈中傳播,這種韓國企業的金字塔型產業組織結構,逐漸形成了專業化程度極高的分工配套機制。此外,這種國內企業之間的分層承包體系具有長期相互交易的特征,大大降低交易成本,在這種系列化的交易關系下,大企業往往同時向幾家零件生產中小企業訂貨,在多數零件中小企業之間的競爭中,大企業能得到最有效的產品供應,韓國大企業以國內穩定高效的分工機制,能有效克服全球市場的競爭與技術水平提升等經營難題。以微觀企業為例,可知韓國大企業與中小企業之間的合作關系,三星電子從20世紀80年代以來,向國內300多家合作中小企業管理人員與技術人員出資派遣到發達國家引進先進產品技術,加強與中小企業之間的生產效率;現代汽車建立自動化學校向中小企業技術人員提供技術教育,培養具有技術優勢的合作企業,提高整體生產鏈的技術水平。此外,大宇、LG等其他韓國大企業在自身優勢產業中培養優良的國內合作中小企業,提高自身企業產品質量。

韓國對華OFDI可以看作韓國金字塔型生產鏈的擴張性轉移,韓國大企業在華從事成品組裝、產品營銷等下游產業,國內總部集中于研發、計劃等高技術環節,國內中小企業對大企業在華子公司提供零件、原料等核心資源。從產業關聯的角度看,電子、汽車等資本、技術密集型重工業,產業生產鏈長,輻射效應較大,有明顯的前后向關聯效應,其中韓國電子、汽車等產業的下游產業對華OFDI產生的規模擴張效應值得關注:第一,需求效應。韓國對華OFDI可以利用國內上下游產業的高關聯性,推動韓國國內零件、中間品等產品的出口,最終國內相關產業帶來資本積累,韓國企業通過資本積累可實現規模擴張,并實現需求量的增長,促進勞動生產率的提升;第二,供給效應。電子、汽車等資本密集型產業耗能源、耗資源,針對全球產品市場,擴張國內生產規模不宜于資源缺乏、勞動成本較高的韓國國情,韓國企業對華OFDI,經過中國組裝通往全球市場,一方面在中國獲取生產所需的原材料可以滿足當地生產要素供應,另一方面,韓國對華OFDI,使得國內企業更注重于核心技術、核心零件等技術密集型產品的生產,大大節省了國內稀缺生產資源的濫用。

2. 韓國對華垂直型OFDI。韓國對華OFDI呈現出垂直型特征,韓國企業建立國內總部與國外子公司之間垂直型分工體系,同時加強知識資產的運用與控制。20世紀80年代以來,韓國在電子、汽車等主導產業擁有技術、人力資本等相對所有權優勢,據此,韓國企業發展成為垂直型跨國企業。韓國對機械、電子等產業的投資較多,投資傾向于公司內貿易,即國內企業掌握核心資源,而將勞動密集型生產環節轉移到中國,從韓國進口原材料、零件等要素,經過加工后的產品返銷到第三國。這一事實從韓國對華OFDI與中韓進出口貿易的產業分布的一致性可以得到證明,從中韓機電產品貿易看,韓國一直都處于順差,并呈現出不斷上升的趨勢,其貿易順差額從2007年130.52億美元增長為2015年的632.9億美元,大約增長了4倍。

韓國電子、汽車等優勢產業的壟斷優勢是韓國對華OFDI的優勢所在,但垂直型OFDI同時推動中國的產業升級,因此,逐漸縮小中韓之間的產業水平差距,從而削弱了韓國企業對中國投資的動力。這使得韓國企業對技術研發的投資力度擴大,維持自身對東道國的技術、資源方面比較優勢。國內企業集中于技術研發、核心技術等核心環節,進一步增強優勢,使得垂直型對華OFDI能夠繼續下去,防止水平型分工發生的可能性。韓國對華OFDI于勞動密集型加工、組裝等下游產業,為推動中間品出口、國內就業擴大等國內產業發展造成有利局面,不斷強化國內環節與海外環節之間的連接性。

3. 在華韓國企業的集群效應。自1992年中韓建交以來,韓國勞動密集型中小企業紛紛進行對華OFDI,經歷了1998年東亞危機后,韓國大企業積極進行對華OFDI,并得到長期發展。起初韓國企業在集群內部進行交流,大大降低了在華企業經營相關交易成本,并且,這種社會網絡使得信息傳播更為迅速和有效,據此,韓國企業以擴大中國市場為目標,不斷進行OFDI,形成了企業集群。集群內企業存在與中國企業的經濟交流比較少的特征。在華韓國企業的集群作用,有效形成了企業之間高效率的分工合作,同時加強了企業之間的經濟交流。在華企業集群建立了良好的國內外分工體制,降低了組織內部的交易成本,尤其是,韓國企業之間的合作減少了國際合作帶來的文化沖突,降低了跨國管理的困難。此外,強大的社會網絡對韓國國內企業產生吸引力,使得韓國對華OFDI規模不斷增長,隨之,其集群效應更加明顯。

在華韓國大企業與國內外韓國中小企業之間的合作關系也值得關注。如樂天、現代、CJ等韓國大企業已在華展開全方位OFDI,特別是經歷長時間的投資建立起的在東道國有形(如倉庫、運輸網絡)、無形(如品牌知名度、人力資源)戰略資源具備了一定的經營優勢,韓國國內中小企業可以通過利用韓國大企業在東道國的戰略資源,在東道國進行營銷活動。在國內減稅、補貼等制度支持下,韓國大企業為國內中小企業的發展,積極向中小企業分享自身的優勢資源,例如,向國內中小企業借用海外辦事處,提供中小企業在東道國的經營活動空間;東方CJ等在華韓國大企業支持韓國國內中小企業產品進入在東道國的電視購物頻道,提供韓國產品推銷平臺。

四、 結論:對中國的啟示

本文的實證分析支持韓國對華OFDI與韓國勞動生產率之間存在正相關的觀點,進而,基于韓國對華OFDI的趨勢性特征,初步探討了主要影響因素,并提出了韓國大企業的金字塔型產業組織結構、韓國企業對華垂直型OFDI、在華韓國企業的集群效應的三個因素,直接推動了韓國國內勞動生產率的提升。

韓國對華OFDI推動國內勞動生產率的成功經驗,對中國OFDI在新常態下更有效地推動國內勞動生產率的提升,具有一定的借鑒意義和啟示。目前中國制造業OFDI的比重為20%左右,這遠低于發達國家的投資水平。由于中國國內成本優勢逐漸消失,中國企業將勞動密集型產業或生產環節轉移到其他發展中國家,在此過程中,中國企業需要建立以中國為中心的企業生產鏈,積極利用國內外產業的關聯效應,中國國內企業掌握核心技術、資源等關鍵要素,增強與國外子公司之間的合作,可以推動國內勞動生產率的提升。

參考文獻:

[1] Jurgen Bitzer. Holger Gorg, Foreign Direct Investment. Competition and Industry Performance[J].World Economy,2009:(32):221- 233.

[2] Markusen J.R., Multinational Firms and the Theory of International Trade[M], Cambridge, MA: The MIT Press,2002.

[3] Nam-Suk Choi,The Impact of Korean Multinational Enterprises' Outward FDI on Intra-Industry Trade:A Dynamic Panel Data Analysis of Electrical,Electronics and Motor Vehicle Industries[J],The Korean Economic Association,2012,(60):99-136.

[4] Nigel Driffield, P.C.Chiang, The Effects of Offshoring to China: Reallocation, Employment and Productivity in Taiwan, International Journal of the Economics of Business,2009,(16):19-38.

[5] Yong-Joon Jang, Hae-Jung Hyun, Industry Specificity, Outward FDI and Employment: Evidence from Korea[J], Journal of Korean Economic Studies,2012,(30):99-119.

[6] 李輝,侯鐵珊.韓國對華直接投資與中國對韓進出口關系的分析[J].國際貿易問題,2008,(10):44-52.

[7] 唐東波.垂直專業分工與勞動生產率:一個全球化視角的研究[J].世界經濟,2014,(11):25-52.

[8] 池晚珠,韓國企業的對華投資[M],韓國:Politeia出版社,2007.

作者簡介:姜昊求(1983-),男,韓國人,北京大學經濟學院世界經濟專業2012級博士生,研究方向為世界經濟。

收稿日期:2016-08-16。