儒家的心法與密理

摘要:《大學》與《中庸》是儒門心法,《周易》則為儒家的密理。三者之間可以互闡互釋、相得益彰。自孟子以后儒門心法失傳,漢、宋之儒皆未得之,故不能開后世之教。《周易》所蘊含的“圣人之意”就是教導人們由“德”返“道”即由“后天返“先天”。《大學》首揭“內圣外王”之道。“止至善”為道之體,“明明德”為道之用。格致誠正是內功,修齊治平則為外行。《中庸》的性情論與《周易》的性情論可以互相印證。《大學》《中庸》有助于人們理解《周易》的“繼善成性”說。《周易》亦內蘊《中庸》的“中和”之意。《中庸》的“誠”兼具體用、包舉內外。要實現儒家思想的現代化轉化,就必須體悟并踐行儒家的心法與密理。

關鍵詞:儒家心法密理

作者張文智,山東大學易學與中國古代哲學研究中心副教授(山東濟南250100)。

《大學》與《中庸》一向被視為儒門心法,《周易》則被人們尊為儒家的密理。三者之間可以互闡互釋,相得益彰。自漢武帝立五經博士,《周易》自西漢晚期之后便逐步被奉為“群經之首,大道之原”。但西漢的經學接續的僅為荀子之學,作為儒家心法的心性之學反被掩蓋而得不到彰顯。宋、明諸儒雖然對心性、太極、先天之說有所發明,但他們對佛家、道家思想的排斥及儒家內部心學與理學之間的爭執又影響了儒家思想的完善與發展。換言之,宋、明諸儒的努力并沒有真正掌握儒學的心法與根本,即如先儒所說:

漢興,五經雖立博士,而傳者僅荀氏一派,故微言絕于世,而性道真諦不明。迨佛老教行,性道之學,足與儒宗微言派表里,而后儒猶復拒之。及宋世,周、邵、程、朱諸儒,始得二宗之奧,以反求于圣人之經,漸明太極先天之說,而性理之學以盛。此亦儒宗微言派之中興也。惜時當專制,上困于階級之嚴,下迫于門戶之狹,而徒言無臻實境,仍不得繼述孔孟修養之功,無以開后世之教也。

在當今經濟與信息全球化的大背景下,在中、西哲學與思想激烈碰撞的當下,以儒學為主干的中國思想與文化要想在國際舞臺上扮演好自己應有的角色,就必須把其內蘊的心法彰顯出來,以突出其特色及對整個人類的潛在貢獻。而許多學者倡導的恢復儒學甚至重寫儒學史的努力,亦應在了解儒家心法與根本的基礎上,才能做到真正的返本與開新,避免儒學自漢代以來所走過的彎路,從而做到真正地弘揚與傳播以儒學為主干的中國傳統思想與文化。為此,筆者不揣谫陋,對作為儒家心法的《大學》《中庸》及作為儒家密理的《周易》之間的內在關聯進行解讀,以期更好地把握儒家思想的精神本質。不當之處請方家不吝批評指正。

一、《周易》的基本架構及其內蘊的“圣人之意”

《周易》是中國思想與文化的源頭活水,在儒家思想中更是被尊為五經之首,大道之原,是五經中最具哲理性的一部經典。即便是在宋代以后從經學到子學的學術轉換過程中,《周易》仍扮演著不可或缺的角色。了解《周易》的核心思想,有助于我們更好地理解《大學》與《中庸》的根本宗旨與思維理路。因此,我們首先介紹—下《周易》的基本架構及其內蘊的“圣人之意”。

《周易》由古經與《易傳》兩大部分組成,這兩部分應視為一個整體。離開了《易傳》,我們就無法理解《周易》古經的微言大義;離開了古經,《易傳》就成為無根之木,無源之水。

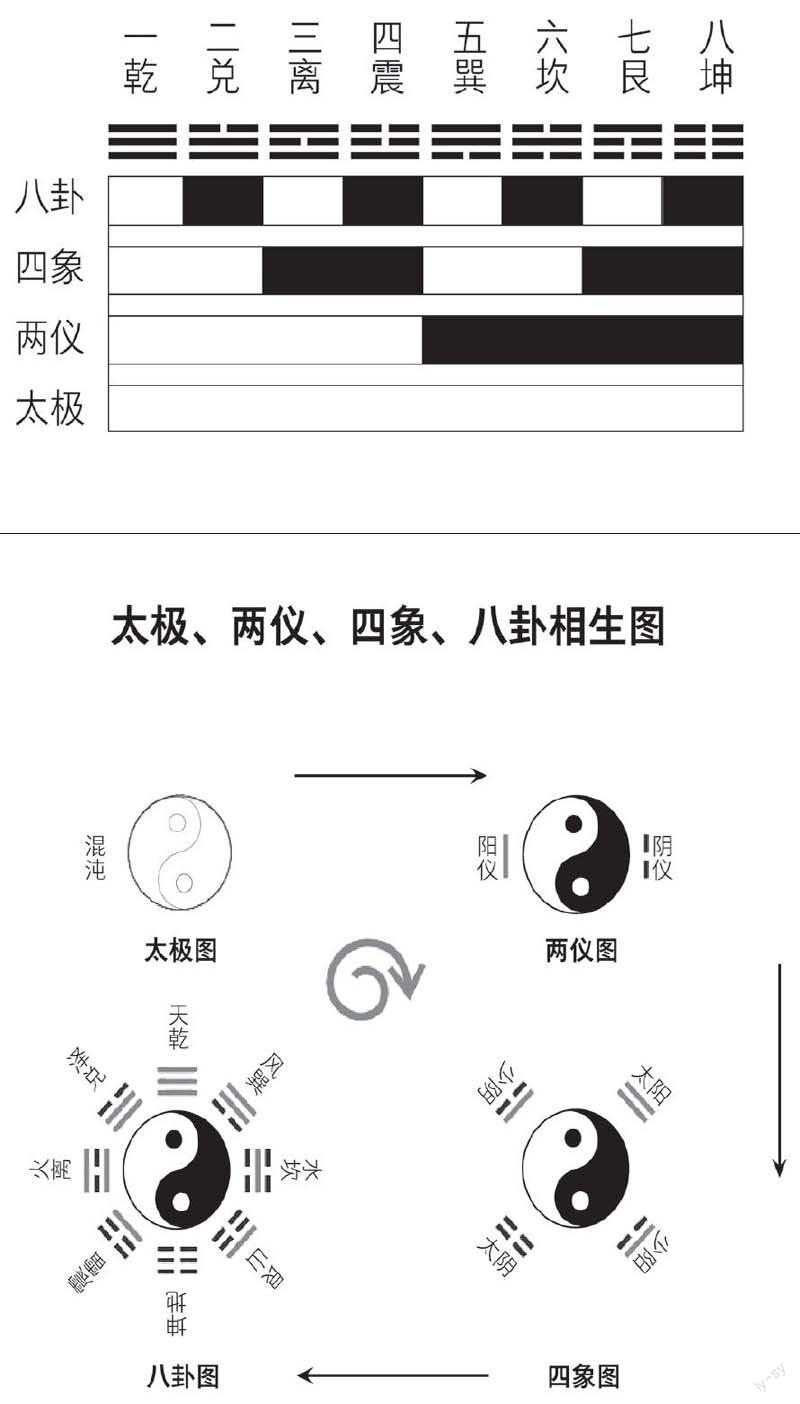

《周易》與其他經典最大的不同之處在于,它有一套由八卦和六十四卦組成的卦爻符號系統,這就給后人留下了進行無限想象的空間,從而也導致易學內部諸派之間的紛爭。其實,《周易》的這套卦爻符號系統排列得很有規律,蘊含著深刻的道理,且與卦爻辭之間有內在的聯系。因此,要想更好地理解《周易》,首先要了解相關易圖的內在含義,而先天八卦圖與后天八卦圖是《周易》中最重要的兩幅圖。先天八卦圖據《系辭傳》“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦”一段文字推導而出,圖示如下:

此圖被邵雍(1011-1077)稱為先天圖,這在后來的易學界引起許多爭議,但據此圖式確實可以說明今本《周易》的許多奧義,所以筆者在此仍借用其名其圖以闡明《周易》的哲理內涵。

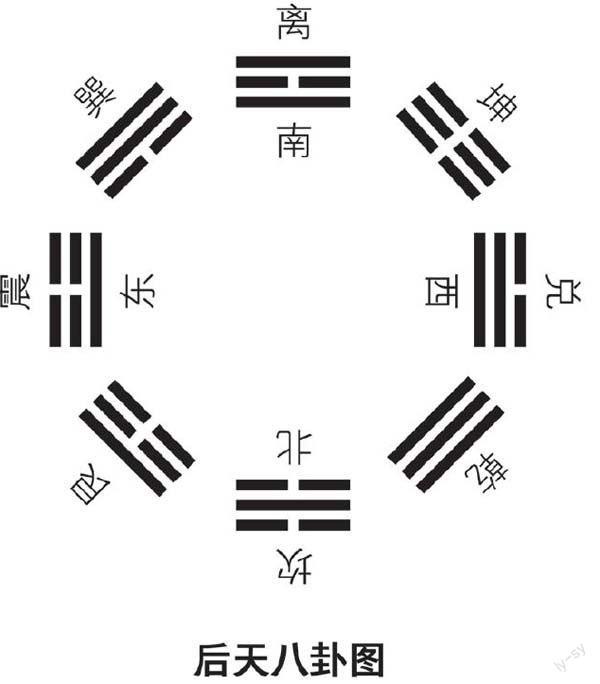

需要注意的是,先天八卦圖象征的是陰陽二氣的對待與流行,這里的八卦象征的是“氣”而不是“物”的消長盈虛與循環往復,具體的“物”的象征則在“后天八卦圖”中展現出來。《周易》首先講“天地定位”(即《系辭傳》所說的“天尊地卑”),而其主旨主要展現的是天地交合、陰陽交易以后產生的萬物之間相生、相合、相融之情狀(即《系辭傳》所謂“卑高以陳,貴賤位矣”及《咸·彖》所云“天地感而萬物化生”)。陰陽相交、相合則吉,陰陽相分、相離則兇是《周易》隱含的主要觀念。這些觀念主要體現在后天八卦圖中。

在這一圖式中,八卦代表的是具體的事物,如乾、兌為金,坤、艮為土,震、巽為木,坎為水,離為火,等等(詳見《說卦傳》)。在先天八卦圖中,乾在上,坤在下,在此則乾在下而坤在上;坎卦屬陽而被置于下方陰位,離卦屬陰卻被置于上方陽位。這樣安排即是為了彰顯在后天世界陰陽通過交合而產生萬物的理念。坎為水,震為木,水生木必借土,故將艮土置于坎、震之間。巽為風氣,與天相接,故其位置與乾卦相對。兌金與離火相克,故將坤土置于離、兌之間,以成連環相生之序。故此圖式亦有五行相生、相合之意蘊。

顯然,先天八卦以乾坤天地為主,而后天八卦則以離坎日月為主。丹道有“取坎補離”“后天返先天”之說,而作為儒家密理的《周易》亦隱含這一理念。這一點可以由六十四卦的排序特點及由卦爻辭與卦爻象所展現的“圣人之意”表現出來。

關于言(卦爻辭)、象(卦爻畫及相關易圖、卦序等)、意之間的關系,《系辭傳》有言:“圣人立象以盡意,設卦以盡情偽,系辭焉以盡其言,變而通之以盡利,鼓之舞之以盡神。”也就是說,卦爻辭基于卦象而作,而圣人之意則通過卦象來體現。先后天八卦圖是十分重要的易象,所以不懂這些易圖就難以讀懂《周易》。今本《周易》六十四卦卦序(又稱文王卦序)也是一種重要的象,是我們理解“圣人之意”的一把鑰匙。篇幅所限,我們在此僅就文王卦序的排卦特點及《大象傳》的相關內容來揭示《周易》所要傳達的“圣人之意”。

由以上這些特點可知,文王六十四卦卦序體現的是由先天太極至乾元至乾坤兩儀(乾坤二元),再由乾坤交合而產生萬事萬物,由先天八卦至后天八卦的生化過程及規律。循其根源,六十四卦、三百八十四爻皆由先天太極生化而出,則六十四卦、三百八十四爻皆有太極之理。從宇宙生成論的角度來看,先天太極是宇宙生成的源頭,故后天通過“乾道變化”生成的萬物皆源于先天太極。從本體論的角度來看,先天太極是萬事萬物生成之根本,萬事萬物皆含有先天太極之性。而通過卦爻辭及《易傳》進一步闡釋可以看出,圣人作《易》的宗旨即“圣人之意”是教導叭們如何由后天返回先天太極之道。

道不可見,而德可見。道為本體,德為發用。通過《易傳》的闡發可知,與丹道派通過“取坎補離”來達到由后天返天的方式不同,易教的后天返先天主要通過由德返道來實現。如《坤·象》之“厚德載物”、《蒙·象》之“果行育德”、《小畜·象》之“君子以懿文德”、《豫·象》之“作樂崇德”等等皆昭示人們在各卦所寓示的情勢下如何由德返道的。沒有明確提到“德”的《大象傳》,如《師·象》之“容民畜眾”、《大壯·象》之“君子以非禮弗履”等皆寓示由德返道之意。與三百八十四爻爻辭相對應之《小象傳》亦復如此。特別是《恒·象》之“君子以立不易方”,更與《大學》“知止”“用極”的功夫相輝映。這一點我們將在下面的章節進一步闡釋。另外,《乾·文言》中的“德博而化”“進德修業”,《系辭傳》提到的“崇德廣業”“盛德大業”及其隱含的“德位相配”的觀念等等,皆為人們指出了由德返道即由后天返先天的路徑。這與孔子“君子德行焉求福,故祭祀而寡也;仁義焉求吉,故卜筮而希也”(帛書《易傳》《要》篇)等說法,正好能夠相互印證。

另外,《易傳》還有“繼善成性”“修辭立誠”等說,并談及“性情”,強調“中正”之道。這些未盡之意,我們將在下面討論《大學》《中庸》的相關部分一并予以回應。二、《大學》中的“內圣外王”之道眾所周知,儒家提倡的是“內圣外王”之道,而系統的“內圣外王”之道則首由《大學》揭出。

“大學有異小學,為學為立身行道,以期于圣賢地步,故日‘大學。”《大學》首先據“四綱領”(簡稱“四綱”)、“條目”(簡稱“八目”)將“內圣外王”這一觀念展現出來。《大學》開篇即云:“大學之道,在明明德,在親親,在新民,在止于至善。”這就是所謂的“四綱”。“八目”則指“格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下”。

從體用的角度來講,在“四綱”中,“止至善”為道之體,是“內圣”的功夫;“明明德”為道之用,是“外王”的功夫。明白了上述《周易》的架構及其內含的“圣人之意”,我們也可以這樣進行比擬,“止至善”相當于《周易》的先天太極之境(用“O”來表示),“明明德”則對應于《象傳》等所說的君子所應具備的德行。只是《大學》的“明明德”又具體地以“八條目”的形式來體現,而在《易傳》中君子所明之德體現于各卦爻寓示的具體情勢中,這也就是為何稱其為儒家“密理”的原因。

在“八目”中,“格物、致知、誠意、正心”是“內圣”的功夫,亦稱“內功”,為立其本;“修身、齊家、治國、平天下”是“外王”的功夫,亦稱“外行”,為極其用。從“內圣”到“外王”,從“格物”到“齊天下”,一環緊扣一環,即《大學》原文所云:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”我們也可以反過來這樣理解,如果一個人把一個單位治理不好,說明他“齊家”的功夫不夠,“齊家”的功夫不夠,就說明其“修身”有問題,“修身”有問題就說明他的心有所不正,心有所不正是因為意有所不誠,意不誠則是因為他沒有致其知,不能“致知”則是因為“格物”的功夫不夠。所以,“格物”“致知”是從“內圣”到“外王”的最根本的功夫。當下許多官員甚至大學教授婚姻出現問

題,根本原因就在于這些人格物致知的功夫不夠。這樣,我們就無從期望這樣的官員能把一個單位治

理好,也無從期望這樣的學者能夠真正干好自己的事業。特別是一些從事儒學的學者,如果這些最初

的功夫都達不到,就不可能把握儒學的真精神,更談不上靠他們來實現儒學的真正恢復與轉化。

“格物致知”既為最基礎之功夫,其重要性自不待言。宋儒多以“窮理”“去欲”釋之,而其內涵 并不盡如此。誠如《大學證釋》所云:

蓋“物”者包舉萬事萬物而言。人之情欲,亦物也;天地之間,耳聞目見,心思身觸,皆物也。先須明之,而后可以去之;去之不足,而必盡其情以順其生。要在明乎物而不為物所蔽,適于物而不為物所役,斯可謂之“格物”,斯可以致吾之知。若但作“窮理”解,是逐物而將亡其正,何有于致知?若但作“去欲”解,是外物而不盡其情,亦何有于致知?故不得僅以“窮”或“去”為訓也。也就是說只“窮理”有“徇情逐物”之嫌,只“去欲”則有主客二分之嫌,不能體現“仁者以天地萬物為一體”之境界。“‘格物只是明白身心一切行止、動靜、耳目、視聽、情狀格之,使無妄作妄念,而止定其中也。‘致知,只是就心身耳目一切行止、動靜時時觀察,皆能洞明無遺,而愈見聰明智慧也。”與佛教的“隨止隨觀,隨觀隨止”功夫相當。

“格物致知”達成之后,自然就可推進到“誠意”“正心”的層次。至于是否已達到“正心”的層面,《大學》也給我們提供了一個驗證的方法:“所謂‘修身在正其心者,身有所忿,則不得其正;有所恐懼,則不得其正;有所好樂,則不得其正;有所憂患,則不得其正。”這就是《中庸》所說的“喜怒哀樂之未發”的“中”的境界。更為可貴者,《大學》為我們提供了儒家內功修煉即“止至善”的方法與境界:“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。是故君子無所不用其極。”對于這段話的真義,《大學證釋》告訴我們:

夫“知止而后有定”,是定其外也,如佛教初習禪定,……心身皆定,而后可求真靜,故“定而后能靜”。靜者,靜其神,定其氣也。……即佛家入定時也。“靜而后能安”者,靜其神意,息其氣息,如止水,如明月,一波不興,一塵不染,而無所怯惑,無所思疑,神意湛然,氣息悠然之候也。……“安而后能慮”者,既安于靜,澄然晶然,光明自生,智慧自足,神氣盎然,氣息隨化,靜中真機以見,生意以出,而純乎至善之境,即在前矣。……“得”者,得至善之境而常止之也。……儒教至善之境即道之先天,佛之凈土。而止至善者,即道之成真,佛之證果,毫無異也。

“止至善”不僅要“止于心”,還要“止于事”。以上引文所云定、靜、安、慮、得次第工夫為“止于心”;“止于事”則指“為人君,止于仁;為人臣,止于敬;為人子,止于孝;為人父,止于慈;與國人交,止于信”,這亦屬于“明明德”的內容。二者合起來便是“君子無所不用其極”的意思。

“止至善”與“明明德”皆以誠正為本。茍不誠正,于“心”則邪,于“事”則偽。關于道之體用之關系,《大學證釋》有言:“道無不包舉內外,內功外行,缺一不得為道之全。”“‘止至善者,非徒體,必兼用。則‘至善必有‘明德。……而‘止至善工夫,雖盡于定靜安慮,而其用仍必以‘明明德諸項成之。故格物致知以至治平,雖日‘明明德之事,亦即‘止至善之事。”

需要注意的是,《大學》“以能致誠正為修身之本,能致治平為明德之用;不言致功而言明德,即可見圣人立教,為行道也,為竟道之用也。其言治平,亦即分內之事,非貪祿位及功名也。故治平之本,本于修身,而修身之功,即可推為治平之德。內外,一也。故功成者無所加,不過自成其德而已。功不成無所減,以其德猶足以成也。……故圣人之為治平,不必以政,不必以位。在位則言政,在野則言教,用有殊而本不二也”,雖時位不同,而內止至善、外明明德之旨趣無二,亦無非是盡其性、全其生而己,非如后人所理解的儒教以名利、事功為旨歸也。

至于為何儒家后來多為世人詬病,《大學證釋》認為,“儒教自秦漢后,其所傳已非圣人之全旨。如‘止至善‘用極及格致誠正諸義,均無實行之功,學者僅為文字解說,故其所成先失其本而病弊百出,世常以為詬病”,“后世小人當國,禍國病民,皆由其無誠正工夫以立其本”。可見“誠正”功夫之重要性。而于《大學》“誠正”未盡之義,《中庸》則多有發揮。

三、《中庸》中的中和、誠明之境

《中庸》對《大學》中的“誠意”“正心”之深義做出進一步發揮,并提出了一些新的哲學觀念。

如上所述,《大學》“四綱”中的“明明德”“親親”“新民”“止至善”是一而四,四而一的關系。四者為道之全,缺一不可。而“道見于人謂之性,性者生之本,則行此四者,即以明道,以盡性,以全生也”。《中庸》首句便提出“天命之謂性”這一命題。《周易》的先天太極及其生化觀念有助于我們理解《中庸》所說的“性”及與此相關的“情”。“性”與“情”皆關乎“心”,“心只是一心,而一則受之先天,謂之‘性;一則稟諸后天,謂之‘情。其實即太極生兩儀也。太極即心,性與情,即陰陽二氣。然‘性雖亦氣也,只先天之真”。也就是說,作為先天之真的性,可用《周易》中先天太極之“O”來表示,而性情同時存在之后天世界,可用《周易》中的兩儀圖即來表示,其中的陽儀代表“性”,陰儀象征“情”。這樣,我們就可以更好地理解儒門中的“心”“性”“情”之關系。

《周易》亦談到“性”“情”問題,如《文言傳》有言:“乾元者,始而亨者也;利貞者,性情也。”這是對乾卦卦辭的進一步解釋。乾卦的卦辭是“元、亨、利、貞”,辭以顯象。因為乾卦代表天道的全部,就天道運行來講,“元、亨、利、貞”對應的是“春、夏、秋、冬”,其中春夏是生發的季節,而秋冬則是收斂的季節。如果再細分,則“元亨”為天道,“利貞”則為地道。雖然人在天地之中,但由于人在地上,故人更近于地。《周易》講求以人合天,也就是從地道返回天道。換言之即由“利貞”返回“元亨”。“天”類“性”,“地”類“情”,從『生情的角度來講,就是“由情返性”或“約情復性”。故“利貞”乃自修之道。人首先做到“貞”,才能有“利”,而“利”為“義之和”,因為“圣人不諱言利,但以義為利”。有“利”而后才可進一步獲得亨通而返回乾元。《乾·彖》所云“乾道變化,各正性命,保合太和,乃利貞”,正是這個意思。這與《中庸》對性情的態度是一致的,并有助于我們更好地理解《中庸》的性情論。

《大學》所云“至善”之境亦可用先天太極之“O”來象征。《周易》又有“繼善成性”之說,即如《系辭傳》所云:“一陰一陽之謂道。繼之者,善也;成之者,性也。”對這句話的理解,自漢代以來的易學家多不得要領,蓋因諸易家于“止至善‘用極及格致誠正諸義,均無實行之功”,于《中庸》所云性道之真亦無切實體驗。“太極即以道而分陰陽,則欲知太極,不可不驗之陰陽,亦猶欲明道者,不可不求之太極也”。“道本渾淪(是為太極。極者一也,性亦太極),以動靜而后有陰陽”。《系辭傳》的這句話“包舉體用,賅括始終也。而恐人之有忘其始而失其體,乃日‘繼之者善也。蓋善為道之德。由無名至有名,故其初之機,善也。善而順其體,返其始,元氣復凝,其道乃成。‘成之者,言成道也。道無可成,唯全其性,故曰‘成之者性”。我們也可以這樣來理解這些話,道不可見,可見可體會者陰陽而己,可用兩儀圖來象征。此圖雖然表示后天世界有善有惡,由于陽近善,陰近惡,則行善積德即為積陽,積之日久可至純陽“O”之境,這一過程稱為“德至道凝”,即《系辭傳》所說“善不積,不足以成名”。相反,如果積惡不止,積之日久則必至純陰之態,即《系辭傳》所說“惡不積不足以滅身”。善為繼道,性為成道。性全而道成,與《中庸》首章“率性之謂道”正相互印證,意為“以人性固有之德,為人生必行之道,是謂率性之道。率者,循也,順也。言循之順之,以全之盡之也。人能循順其性,由其道,始能全其生,合于天而無悖矣”。

《中庸》提到的另一個重要觀念是“中和”:“喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”在此,“中”為道之體,“和”為道之用。中和不失,則體用自充。喜怒哀樂未發之時,即可見性,“其時湛然定然,明靜干凈,光足神充,一塵不染,一波不起,斯即性之真相,亦即道之本體也。故名之日中,……即一也、極也、至善也、至誠也之真境也”。但人之五官百體時接于物,必因而應之,必“使其不過于中度。不過中度者,即‘中節也,此則‘和之謂也”。顯然,借助《周易》中的太極兩儀圖式,有助于我們更好地理解《中庸》之“中”“和”,即“O”可狀其“中”,可擬其“和”。《大學》“身有所忿,則不得其正”一段與此段旨意相同,只是沒有此處的“中和”一段揭示得更為深刻完備。

“中”在《周易》也是一個十分重要的概念。充分理解《中庸》之“中”的內涵,有助于我們理解《周易》之“中”的意義。《彖傳》與《象傳》中僅對“中”的稱謂就有“中正”“正中”“得中”等等二十九種提法。而這些稱“中”的卦爻都是吉卦、吉爻。《坤·文言》則有“君子黃中通理,正位居體,美在其中,而暢于四肢,美之至也”,這是對中和之境的表達。“太極之氣,正在——之中。”“茍不克見此極,徒逐于——之象而求其變化,是將陷于徇情逐物之弊,而不能自正性命也。故習易者必時時求見其太極焉。”這是教導我們要從六十四卦、三百八十四爻的陰陽爻畫中體會其內蘊的先天太極之道。而《中庸》對“中和”的高揚更助于正確理解《周易》之“中”及“一陰一陽”之道的真義。

《中庸》還有一個十分重要的概念——“誠”。《中庸》有云:“誠者白誠也,而道白道也。誠者物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者,非自成己而已也,所以成物也。”“誠”在此兼具體用、包舉內外,從“體”之角度言,可以“O”象之,從“用”之角度言,可以擬之。“‘無物云者,不得生全之謂也”,故君子以“誠”為貴。當今社會假貨橫行,互相欺詐,皆是“不誠無物”之表現,亦是人們日積其惡,離道日遠之體現。“‘成己為性道之體,‘成物為性道之用。體用具備,而道成,而性全。……己物皆生于道。成己也,成物也,皆成道而已。”從“內圣外王”之角度言,“成己”為“內圣”之功,“成物”為“外王”之行。《乾·文言》有“修辭立誠”“閑邪存誠”之說。“誠”在《中庸》中的這些意義,有助于我們理解《周易》中“誠”的真義所在。

《中庸》還有“忠恕違道不遠”“至誠如神”諸說,明白了易理之后,自不難理解上述諸說之義,篇幅所限,在此不作詳論。

結語

綜合上述,《大學》與《中庸》為儒門心法。二者互為表里,相得益彰。《周易》為儒家之密理,其宇宙生成模式與本體架構更有助于人們理解《大學》中的“內圣外王”之道及《中庸》中的中和、誠明之境。反過來,《大學》《中庸》又是理解《周易》的捷徑。儒家精義之所以后失其傳,乃因“漢時各經博士及治經各家,皆僅就文演義,呻吟訓詁之中,儒教真義已晦”,致使“后人不明止至善之境,又茫然于誠正之功,使圣人教人之本全失,一旦用世,遂至禍國病民,使后人以儒為詬病”。新文化運動特別是“五四運動”以后,“打倒孔家店”的呼聲日高,至“文革”時期,傳統文化受到更嚴重的摧殘,與以上原因亦不無關系。現在我們可以發現,“五四”以后乃至當今針對儒家的許多過激行為,皆因不了解儒家思想的精義所致。雖然當下的儒學有這樣那樣的問題,但在全球化的背景之下,那些不了解儒家思想精義的人,是不會客觀、公允地評價儒家思想的。而對當下那些聲稱要恢復和弘揚儒學的民間人士或儒家學者來說,如果他內不明“止至善”之境,外不能修身、齊家,就不能以己化人,也就不可能讓他人心悅誠服地接受儒家的學說與思想。對這些同仁來講,最好是“行有不得,反求諸己”(《孟子·離婁上》)。真心希望有越來越多的人學習、掌握儒家的心法與密理并身體力行之,庶幾不辜負圣人立教化人之旨。