南繁區棉花炭疽病菌生物學特性研究

劉文波 李平 鄔國良 林春花 繆衛國 鄭服叢

摘 要 研究南繁區棉花炭疽病菌的生物學特性為篩選其殺菌劑提供理論依據。從海南省南繁棉花區采集病樣分離得到病原菌,對病原菌進行生物學特性研究。結果表明:棉花炭疽病菌(HNNC8)菌絲在PDA培養基上生長最好;菌絲生長和孢子萌發的最適溫度分別為25和30℃;最適pH值分別為7~9和6~8;連續黑暗條件較適合菌絲生長;菌絲在以麥芽糖、阿拉伯糖為碳源的培養基上生長最好;在以蛋白胨為氮源培養基上生長最好;病菌分生孢子致死溫度為 55℃水浴處理 5 min。溫度過高或過低酸性環境都會影響菌絲生長和分生孢子的萌發,且不同的碳源、氮源亦會影響病菌菌絲的生長。

關鍵詞 棉花 ;棉花炭疽病菌 ;生物學特性

分類號 435.621.2+2 Doi:10.12008/j.issn.1009-2196.2016.01.011

Abstract The paper was to study the biological characteristics of Colletotrichum gossypii in Hainan, and preliminarily screen its fungicides. The pathogen was isolated from the infected leaves of cotton collected from breeding in Hainan province, The biological characteristics of C. gossypii. The mycelium had the best growth on the medium with Potato Dextrose Agar. The optimum temperature for mycelial growth and spore germination were 25 and 30℃,and the optimum pH was 7~9 and 6~8, respectively. The continuous dark condition was more suitable for mycelial growth. The suitable carbon sources were maltose, L-arabinose, and the suitable nitrogen sources were peptone. The lethal temperature of spore was 55 ℃ water bath for 5 min. Temperature too high or too low, acidic environment will affect the mycelial growth and spore germination, and different carbon sourceor nitrogen source, will also affect the growth of hypha.

Keywords cotton ; Colletotrichum gossypii Soutllw. ; biological characteristics

棉花是錦葵科(Malvaceae)棉屬(Gossypium)植物,該屬約含50個種[1],是世界性重要經濟作物,目前,全世界種植棉花的國家和地區有96個[2]。棉花也是我國重要的經濟作物,不僅涉及到農業和紡織業,而且是中國農民重要的收入來源,也是我國外貿出口的主要商品之一。近年來,隨著海南省南繁區棉花育種需求量的不斷增加,使該地區棉花生產中的病害問題也日趨凸顯,由棉花炭疽菌(Colletotrichum gossypii Soutthw.)引起的棉花炭疽病是棉花產業發展的限制因素之一。棉花炭疽病在棉花整個生育期均可以發生,主要為害棉苗和棉鈴,在多雨潮濕、低溫時容易發病,溫度和濕度是影響發病的重要原因[3]。Miller[4]和Hansford[5]認為,多雨高濕是炭疽病菌侵染棉花的重要因素。鈴期高溫多雨及苗期低溫多雨都易導致炭疽病流行[6]。為此,本實驗室在海南省三亞市中國農科院棉花研究所基地、新疆農科院三亞棉花基地、三亞藤橋棉花基地及陵水棉花地采集棉花病樣分離得到病原菌,對該病原菌進行了生物學特性研究,為棉花田間的生產、防治棉花炭疽病提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 供試菌株

菌株:2014年9~12月在海南省三亞市中國農科院棉花研究所基地、新疆農科院棉花基地、三亞藤橋棉花基地及陵水棉花地采集棉花病樣分離得到病原菌,按照常規方法進行組織分離培養并經單孢純化得到10株菌,編號為HNNC1~10, 通過形態學鑒定、柯赫氏法則及ITS鑒定,確定為棉花炭疽菌(C. gossypii Southw) ,PDA 斜面保存。

1.1.2 供試藥劑

D-(+)-木糖(廣州化學試劑廠),麥芽糖(廣州化學試劑廠),阿拉伯糖(廣州化學試劑廠),葡萄糖(廣州化學試劑廠),乳糖,D-(+)-半乳糖(廣州化學試劑廠),淀粉(北京索萊寶),硫酸銨(廣州西隴化工),硝酸銨(廣州西隴化工),甘氨酸(廣州西隴化工),蛋白胨(廣州西隴化工),酵母浸膏(北京索萊寶),牛肉浸膏(北京索萊寶),尿素(廣州西隴化工)。

1.2 方法

1.2.1 孢子懸浮液的制備

5 mL滅菌水洗脫培養6 d的病原菌,制成10×40倍鏡視野下 20~30個孢子濃度的懸浮液。

1.2.2 菌餅的制備

病原菌孢子用無菌水稀釋為107個/mL,均勻的涂于PDA平板上, 25℃恒溫培養 3 d 后,用直徑 4 mm 的打孔器打取菌餅。

1.2.3 致病性測定

參照Viaud等[7]的離體葉片接種法:在磁盤內鋪雙層濾紙,加少量滅菌水。剪取生長一致的幼嫩棉花葉片,自來水沖洗后,75%的酒精表面消毒 30 s,滅菌水沖洗3遍,吸干葉表水,平鋪到磁盤上,用滅菌的針輕輕刺傷棉花葉片,每張葉片刺傷3個點, 用直徑為4 mm的打孔器在培養好的不同地點的棉花炭疽菌打取菌餅,接于刺傷葉片上。每片葉接3塊菌餅,對照接相同大小的PDA培養基塊。用保鮮膜封好,置于25℃恒溫光照培養箱內黑暗培養,5 d后調查發病情況。

1.2.4 棉花炭疽病菌DNA提取及ITS鑒定

接棉花炭疽病菌菌塊(直徑4 mm)于200 mL的馬鈴薯葡萄糖液體培養基中,在 25℃下150 r/min振蕩培養8 d,倒入滅菌的50 mL的離心管,4 500 r/min 離心10 min ,收集各菌株菌絲,液氮速凍,-80℃下保存備用。 提取DNA時取50 mg 菌絲,在液氮中將其研磨成粉末。 DNA的提取方法按照OMGA試劑盒的方法提取[8],DNA 用濃度測定儀(Bio-rab,美國)測定其濃度。置于冰箱(-20℃)下保存備用。ITS1、ITS4引物在上海生工生物科技有限公司合成。ITS1:5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′;ITS4:5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′。PCR反應程序:參照王芝娜等方法[9],PCR反應體系(25 μL):10×PCR Buffer(Mg2+Plus)2.5 μL dNTPs(各2.5mmol/L)2 μL;引物ITS1/ ITS4各1 μL;模板DNA 1 μL;dd H2O 17.5 μL。PCR的擴增程序:94℃預變性1 min;94℃變性1 min;57℃退火30 s;72℃延伸1 min;最后72℃延伸7 min;35個循環。

用1%瓊脂糖凝膠電泳檢測并拍照,所得產物經OMEGA膠回收試劑盒回收,連接到TaKaRa pMDTM18-T Vector Cloning Kit載體,轉化DH5α大腸桿菌感受態細胞,驗證陽性克隆送華大基因公司測序。

1.2.5 棉花炭疽病菌生物學特性研究

1.2.5.1 不同培養基對棉花炭疽菌菌絲生長的影響

培養基包括PDA培養基、PDA+1‰酵母培養基、PSA培養基、PSA+1‰酵母培養基、西瓜肉榨汁培養基、西瓜皮榨汁培養基、玉米粉培養基、燕麥培養基和胡蘿卜培養基。將培養好的棉花炭疽菌,用4 mm的打孔器制成的菌餅移入不同培養基平板中央,每種培養基3次重復,置于25℃恒溫培養6 d。分別于3和6 d后用十字交叉法測量菌落直徑[10]。

1.2.5.2 溫度對棉花炭疽菌菌絲生長和孢子萌發的影響

將棉花炭疽菌接種在PDA平板上,分別置于5、10、15、20、25、28、30、35、40℃恒溫培養, 培養和測量方法參照“1.2.5.1”。用無菌水稀釋已經培養6 d的棉花炭疽菌,用移液槍吸取孢子懸浮液于凹玻片上,置于上述9個溫度處理保濕培養,分別于培養6和12 h后,用1%棉藍乳酚油固定,鏡檢孢子萌發率(注:分生孢子的萌發以芽管的長度超過分生孢子直徑長度的50%為標準),每次檢查孢子300個[10]。

1.2.5.3 pH對棉花炭疽菌菌絲生長和孢子萌發的影響

用1 mol/L的HCl和NaOH溶液,調節PDA培養基的pH值為3、4、5、6、7、8、9、10、11、12共10個處理,接棉花炭疽菌于平板中央,培養和測量方法參照“1.2.5.1”。將棉花炭疽菌的孢子懸浮液調節成上述10個pH處理,培養和計數方法參照“1.2.5.2”。

1.2.5.4 光照對棉花炭疽菌菌絲生長的影響

將棉花炭疽菌接到PDA平板上,置于連續光照、光/暗交替和連續黑暗3種光照條件下,培養和測量方法參照“1.2.5.1”。

1.2.5.5 孢子致死溫度的測定

用移液槍吸取1 mL棉花炭疽菌的孢子懸浮液于無菌試管內,分別置于40、45、50、55、60 ℃ 恒溫水浴鍋中,每處理分別保持5、10 min后取出迅速冰浴,將各處理的孢子懸浮液滴加于凹玻片上,培養和計數方法 參照“1.2.5.2”。

1.2.5.6 碳源和氮源對棉花炭疽菌菌絲生長的影響

采用基礎培養基(Czapek培養基)[11],分別用D-(+)-木糖、麥芽糖、阿拉伯糖、葡萄糖、乳糖、D-(+)-半乳糖、淀粉7種碳源等量替換基礎培養基中的蔗糖;分別用硝酸銨、硫酸銨、蛋白胨、甘氨酸、牛肉浸膏、酵母浸膏、尿素7種氮源等量替換基礎培養基中的硝酸鈉。將棉花炭疽菌菌餅接種于不同碳源、氮源培養基平板中央,以無菌水培養基為對照。培養和測量方法參照“1.2.5.1”。

1.2.6 數據處理

采用DPS、Excel軟件對數據進行統計與分析。

2 結果與分析

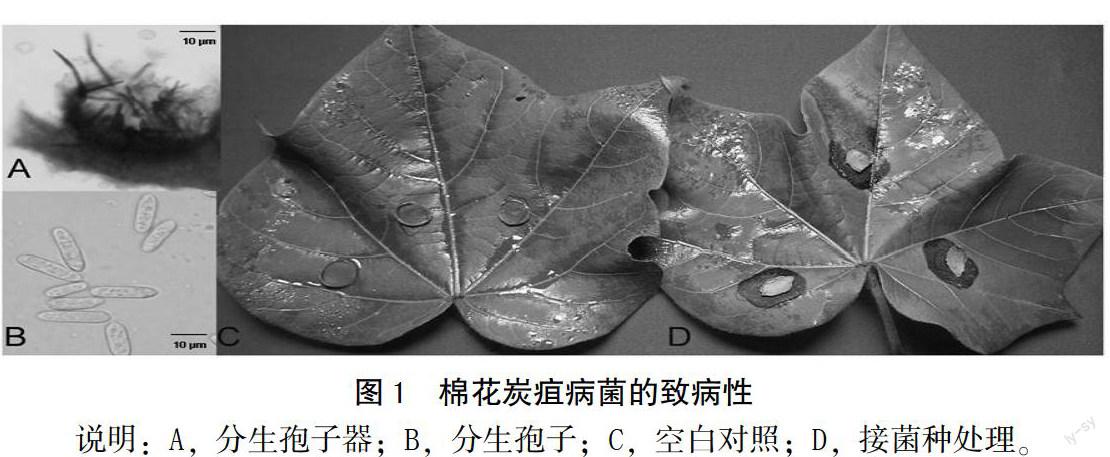

2.1 棉花炭疽病菌的致病性測定

將經過單孢分離純化后的棉花炭疽菌分別接種到健康棉花葉片上,5 d后觀察,接種的葉片可以觀察到明顯的癥狀(圖1-D),而對照的葉片未發病(圖1-C)。從葉片的發病部位分離到與接種菌菌落生長性狀和分生孢子形態一致的病原菌(圖1-B)。結果6株發病,經過ITS鑒定,其中4株為Colletotrichum gloeosporioide,2株為Colletotrichum gossypii,確定分離到的菌株為棉花炭疽菌。選擇致病性強的HNNC8(C. gossypii)菌株做生物學測定。

2.2 棉花炭疽病菌的ITS鑒定

用ITS1、ITS4進行PCR-ITS鑒定。PCR產物經過1%瓊脂糖凝膠電泳檢測,獲得約550 bp大小的片段(圖2)。經OMEGA膠回收試劑盒回收,連接到TaKaRa pMDTM18-T Vector Cloning Kit載體,轉化DH 5α大腸桿菌感受態細胞。每個菌株隨機挑取5個白色菌落進行菌落PCR擴增,PCR產物經1.0%瓊脂糖凝膠電泳檢測。所挑選的轉化子均擴增得到550 bp左右的條帶(圖3),為陽性克隆。

取菌液送往深圳華大基因公司測序,并對測序結果進行分析。經NCBI的Blast搜索,棉花炭疽HNNC8菌株與登錄號為JX844099.1菌株相似性達99%。經NCBI的Nucleotide搜索,利用MEGA5.0軟件構建系統進化樹(表1、圖4)。

2.3 棉花炭疽病菌的生物學特性

2.3.1 不同培養基對棉花炭疽菌菌絲生長的影響

實驗數據表明,在供試的9種培養基中,棉花炭疽病菌在各種培養基中菌落直徑差異比較明顯。棉花炭疽病菌菌絲在PDA培養基中生長最好,培養3和6 d后菌落平均直徑分別為 4.54和 7.18 cm;其次在PSA培養基中生長也較好,分別為 4.26和 6.88 cm;西瓜皮榨汁培養基、玉米粉培養基和燕麥培養基,培養6 d的菌落平均直徑分別為5.98、5.75和5.65 cm;菌絲在胡蘿卜培養基、PSA+1‰酵母、西瓜肉榨汁培養基上生長較差,培養6 d的菌落平均直徑分別為5.44、5.16和 5.05 cm;菌絲在PDA+1%酵母培養基上生長最差,培養3和6 d的菌落平均直徑分別僅為 3.16和4.93 cm(圖4、表2)。

2.3.2 溫度對棉花炭疽菌菌絲生長和孢子萌發的影響

實驗表明,在PDA平板上,棉花炭疽菌的菌絲在15~35℃范圍內均能生長,不同溫度條件下菌絲生長有差異。隨著溫度升高,菌絲生長速度加快,25℃的溫度最利于菌絲生長,培養6 d的菌落平均直徑為8.45 cm,極顯著優于其他溫度處理;低于15℃或高于30℃時,不利于病菌菌絲生長;低于 10℃或高于 40℃時,病菌菌絲停止生長(圖5,表3)。

孢子在10~40℃的溫度條件下均可萌發,低于5℃時分生孢子不能萌發,隨著溫度升高,孢子萌發率也隨之升高,28~30℃最適宜孢子萌發,經過12 h培養后,萌發率分別為89%和90%,當溫度高于30℃時,孢子萌發率明顯降低(圖6)。

2.3.3 pH對棉花炭疽菌菌絲生長和孢子萌發的影響

在供試10種不同pH值的PDA培養基中,棉花炭疽病菌在各種培養基中生長存在差異。pH值3~12 時,菌絲均能生長,小于4時菌絲生長明顯受到抑制,在7時最適宜菌絲生長,5~12內菌絲生長差別不明顯(圖7,表4)。

分生孢子在 pH值為 3~12 時均能萌發,最適合分生孢子萌發的 pH 值為 6~8,分生孢子培養12 h 后,其萌發率分別為88%、90%和89%,pH值較高或較低均不利于棉花炭疽菌孢子萌發(圖8)。

2.3.4 光照條件對棉花炭疽菌菌絲生長的影響

棉花炭疽菌在不同光照條件下均能生長,連續黑暗條件最利于菌絲生長,培養3和6 d的菌落平均直徑分別為 5.01和 8.25 cm;其次為光暗交替條件,培養 3和6 d的菌落平均直徑分別為4.75和7.95 cm;連續光照條件下菌落生長最慢,培養3和6 d后,菌落平均直徑分別為4.55和7.70 cm(圖9,表5)。

2.3.5 棉花炭疽菌孢子的致死溫度

棉花炭疽病菌分生孢子在45℃水浴處理10 min后萌發率顯著降低。分生孢子經55℃水浴處理5 min后,培養12 h后在顯微鏡下觀察分生孢子,分生孢子無萌發,再經凹玻片保濕培養48 h仍不見萌發,分生孢子喪失活性。從實驗可知,棉花炭疽病菌孢子致死溫度為55℃水浴處理5 min。

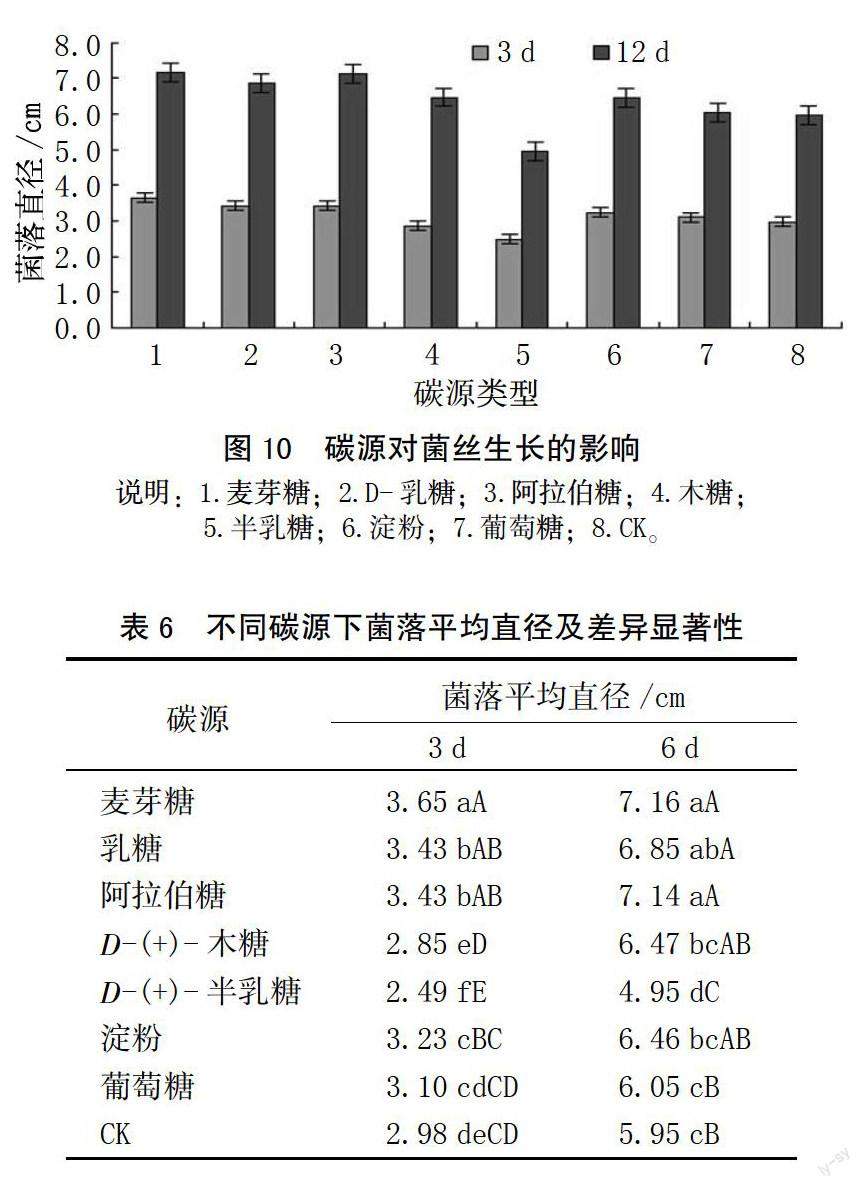

2.3.6 碳源和氮源對棉花炭疽菌菌絲生長的影響 供試的7種碳源中,棉花炭疽病菌在各種碳源中菌落直徑差異不大,但麥芽糖、阿拉伯糖作為碳源的培養基較適合病菌菌絲生長,培養6 d的菌落平均直徑分別為7.16、7.14 cm;以乳糖、D-(+)-木糖和淀粉為碳源的培養基上菌絲生長較差,培養6 d的菌落平均直徑分別為6.85、6.47和6.46 cm;而在以葡萄糖和D-(+)-半乳糖為碳源的培養基上菌絲生長最差(圖10,表6)。

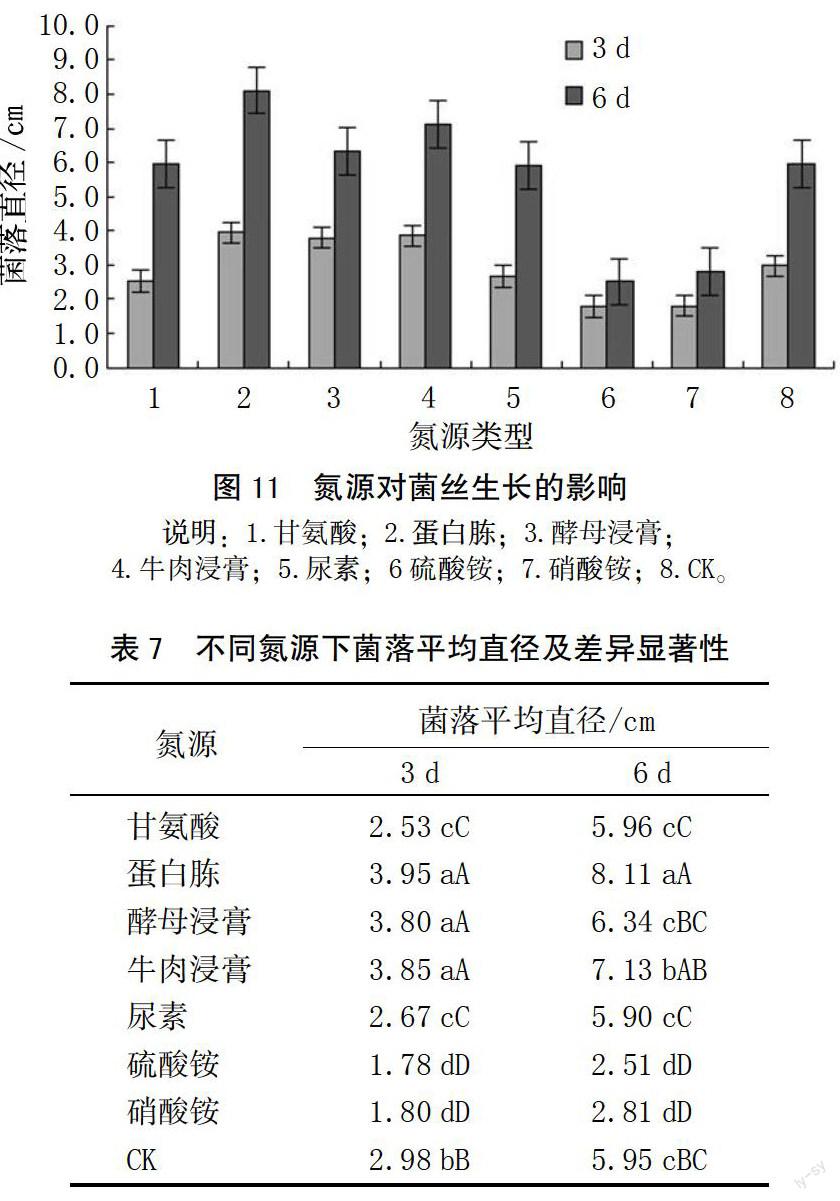

供試的7種氮源中,棉花炭疽病菌在各種氮源中菌落直徑差異顯著。在參試氮源中,病菌菌絲在含蛋白胨的培養基上生長最好,培養3和6 d的菌落平均直徑為3.95、8.11 cm;以牛肉浸膏、酵母浸膏和甘氨酸為氮源的培養基菌絲生長較好;而以尿素、硝酸銨和硫酸銨為氮源的培養基不利于菌絲的生長(圖11,表7)。

3 討論與結論

從海南省4個地方采集棉花病樣,分離得到10個菌株,經致病性測定及ITS鑒定,確定為棉花炭疽菌的菌株為HNNC5和HNNC8 2個菌株。4株為Colletotrichumg loeosporioide和楊友聯等報道一致[12],從ITS的鑒定表明,棉花炭疽病是由不同的膠孢復合群侵染引起[12]。本實驗室選擇了致病性最強的HNNC8做生物學特性測定,研究表明,HNNC8菌絲在PDA培養基上生長最好。菌絲在15~35℃范圍內均能生長,25℃最適合菌絲生長,孢子萌發的最適溫度為30℃。pH值為3~12時菌絲均能生長,pH 值為 7時最適合菌絲生長,最適合孢子萌發的pH 值為6~8。連續黑暗條件下較適合菌絲生長。分生孢子致死溫度為55℃水浴處理5 min。供試碳源中,病菌菌絲在含有麥芽糖、阿拉伯糖的培養基上生長較好;供試氮源中,病菌菌絲在含蛋白胨的培養基上生長較好,這與湯吉[13]觀點一致。在國內,還鮮少有關棉花炭疽病的生物學特性的報道,筆者認為,溫度過高或過低、酸性環境都會影響菌絲生長和分生孢子的萌發,不同的碳源、氮源亦會影響病棉花炭疽菌菌絲的生長。詳細了解棉花炭疽病菌的生物學特性,對生產中預防該病的發生具有指導作用。

海南省南繁育種基地具有獨一無二的氣候資源[14],海南省已成為我國最大的種子、苗木等育種基地。南繁育種主要是在海南的冬天進行,這時的天氣溫度在10~28℃,而且濕度比較大。特別適合南繁區棉花炭疽病的發生[15],給棉花育種上造成的危害和損失不容忽視。該研究結果為南繁區棉花炭疽病的防治奠定病原學基礎。

參考文獻

[1] Wendel J F, Brubaker C,Alvarez I,et al. Evolution and Natural History of the Cotton Genus[M]. New York: Springer-Verlag, 2009: 143-149.

[2] 朱 淼. 棉花主要病蟲害發生特點及防治方法[J]. 農業災害研究,2014,4(10):21-27.

[3] 王 文. 棉花鈴期病害研究[J]. 安徽農業科學,2006,34(6):1 134,1 147.

[4] Miller P R. A survey of cotton boll rot diseases in 1940 and the microorganism associated with them[J]. Plant Dis.Reptr., 1939, 23(20): 329-334.

[5] Hansford C G. Contribution towards the fungus flora of Uganda,V.fungi imperfect[J]. Proc.Linn.Soc.LOND., 1942, 43: 34-67.

[6] 過崇儉,羅 張. 棉花爛鈴及炭疽病的研究[J]. 植物保護學報,1963,2(4):409-416.

[7] Viaud M, Fillinger S, Liu W W, et al. A Class III Histidine Kinase Acts as a Novel Virulence Factor in Botrytis cinerea[J]. MPMI, 2006, 19: 1 042-1 050.

[8] 侯明生,王慶海,董洪新. 抗病靈防治棉花炭疽病的藥效試驗[J]. 湖北農業科學,1999(5):36-37.

[9] 王芝娜,李 杰,張銀杰. 中國蘭屬植物菌根真菌的rDNA ITS分析[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版),2013,41(4):191-196.

[10] 周文靜,范鴻雁,何 凡. 海南省西瓜炭疽病菌生物學特性及藥劑毒力測定[J]. 安徽農業科學,2012(04):2 070-2 073.

[11] 方中達. 植病研究方法[M]. 北京:中國農業出版社,1998:46.

[12] 楊友聯,劉永翔,劉作易. 棉花炭疽病的病原鑒定[J]. 貴州農業科學,2014,42(8):86-91.

[13] 湯 吉. 不同氮源對棉花炭疽病病原菌的影響研究[J]. 現代農業科技,2013,16:106-111.

[14] 林興祖. 海南南繁育種基地植物檢疫現狀及對策[J]. 植物醫生,2007,20(2):35-36.

[15] 簡桂良. 冬季南繁棉花上的病害問題[J]. 植物保護,2004,30(3): 70-71.