革命老區整合資源推進精準扶貧研究

——以太行山革命老區為例

□闞景陽(中共河北省委黨校,河北 石家莊 050061)

?

革命老區整合資源推進精準扶貧研究

——以太行山革命老區為例

□闞景陽

(中共河北省委黨校,河北石家莊050061)

摘要:在中國共產黨的長期革命歷程中,留下了許多革命舊址。隨著時間的推移,部分革命舊址逐漸破敗,亟待修繕。基于此,提出通過對老區革命舊址進行系統整理恢復和搶救性保護,帶動周邊地區扶貧開發。同時,結合黨性教育,發展紅色旅游,推進革命老區精準扶貧,成建制地減少貧困村。

關鍵詞:革命老區;資源整合;精準扶貧;革命舊址;黨性教育;紅色旅游;太行山革命老區

一、精準扶貧特點及其進展

所謂精準扶貧是指針對不同貧困區域環境、不同貧困農戶狀況,運用科學有效程序對扶貧對象實施精確識別、精確幫扶、精確管理的治貧方式。長期以來,國內扶貧開發存在著扶貧對象不具體、扶貧措施針對性不強、扶貧資金和項目指向不清晰等問題。精準扶貧旨在通過對貧困戶建檔立卡,完善扶貧信息系統,細化扶貧方式,提高扶貧工作績效。

2014年5月國務院扶貧辦印發了《建立精準扶貧工作機制實施方案》,明確提出建立精準扶貧機制。2015年中央1號文件再次強調“推進精準扶貧”。2015年6月習近平總書記在貴州指出,扶貧開發“貴在精準,重在精準,成敗之舉在于精準”。由此,精準扶貧工作在全國范圍內全面展開。

精準扶貧主要包括精準識別、精準幫扶和精準管理等內容,以扶持對象精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到戶精準、因村派人(第一書記)精準和脫貧成效精準為主要特點。精準扶貧的主要途徑包括干部駐村幫扶、職業教育培訓、扶貧小額信貸、易地扶貧搬遷、電商扶貧、旅游扶貧、光伏扶貧、構樹扶貧、致富帶頭人創業培訓和龍頭企業帶動等。

截止2014年11月30日,全國各省市已完成貧困村、貧困戶識別工作,確定貧困村12.8萬個,貧困人口8800多萬[1],派出工作隊12.5萬個,駐村扶貧干部43萬人。河北、山西、寧夏和青海等地的光伏扶貧工程,山西、吉林、安徽和寧夏等省份的構樹扶貧工程,四川遂寧的農企股份合作模式及巴中的巴山新居模式等,針對性較強,具有一定借鑒意義。從河北省來看,貧困人口高達512萬,約占農村人口的9%[2]。其中,扶貧對象約為379萬。截至目前,全省共有6100多家單位及2萬多名干部駐村幫扶。從地域來看,河北的貧困人口主要集中在燕山—太行山片區和黑龍港流域等。目前,赤城、平山、曲陽、武強、陽原、阜城、肅寧、淶水、阜平和豐寧等縣都明確了扶貧開發思路,太行山區優質果品、黑龍港流域設施蔬菜、燕山食用菌及壩上錯季蔬菜和特色養殖發展勢頭良好。

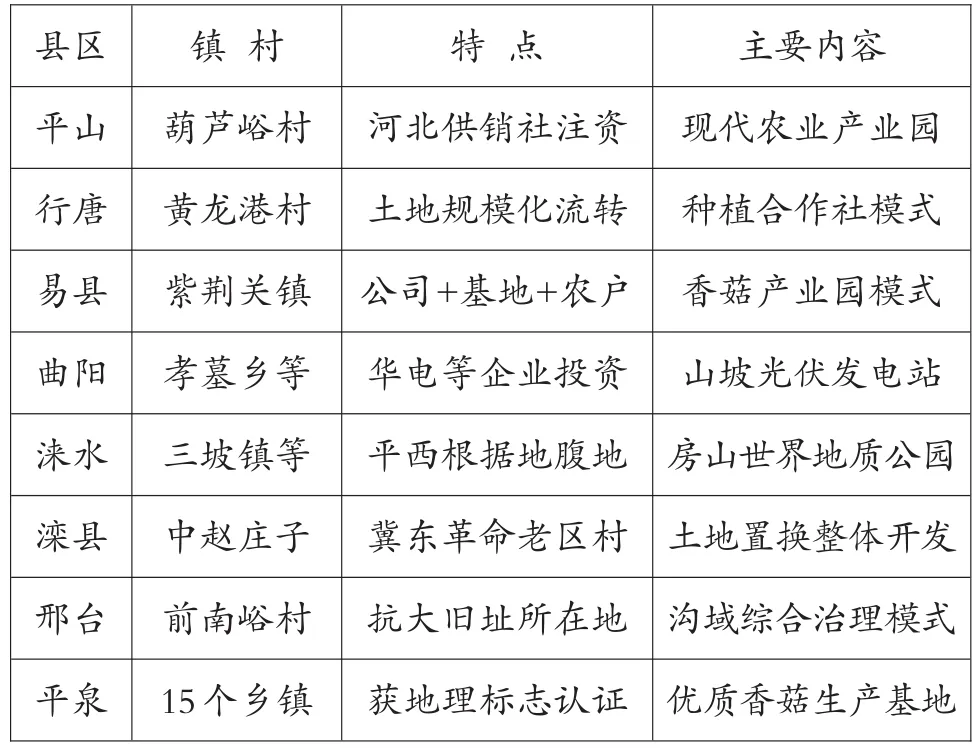

二、區域扶貧開發案例借鑒

區域資源整合及旅游扶貧開發,不乏成功案例,如淶源白石山、淶水野三坡與房山周口店等景區聯合打造“中國房山世界地質公園”,湖北恩施市利用獨特的喀斯特地貌和土家族風情開發恩施大峽谷,取得了顯著成效。關于革命老區扶貧和紅色資源開發,也有案例可循,如冀東革命老區村——中趙莊子的土地置換和平改項目,河北平山縣覆蓋五鎮兩鄉的大西柏坡戰略等,在革命老區經濟社會發展和扶貧開發方面積累了寶貴經驗(見表1)。

表1 國內扶貧開發案例

(一)野三坡景區開發

野三坡是革命老區,隸屬河北保定淶水縣,毗鄰保定淶源和北京房山。野三坡面積超過500平方公里,境內景色優美,歷史遺存豐富,但交通不便,經濟落后。1985年以來,在中央及地方政府的支持下,淶水縣政府在野三坡地區重點發展旅游業,建成了百里峽和魚谷洞等知名景區,有效帶動了縣域經濟發展。

野三坡及周邊區域地質構造奇特,旅游資源豐富,上方山、野三坡、百草畔、白石山、石花洞、圣蓮山、十渡、百里峽、周口店、云居寺和閣院寺等景點相對集中,景色優美。基于此,2006年北京房山、河北淶水和淶源等地政府及旅游部門對三地資源有效整合,成功申報了“中國房山世界地質公園”,成為老區開發和京津冀協同發展的典范。

(二)恩施大峽谷扶貧開發

恩施大峽谷又名沐撫大峽谷,位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市境內,全長108公里,總面積超過300平方公里。恩施大峽谷旅游資源豐富,絕壁、瀑布、森林和村寨等景點眾多。峽谷兩岸為典型的喀斯特地貌,天坑、地縫、溶洞和天生橋等自然景觀應有盡有,數量可觀。

2004年以來湖北恩施市啟動了沐撫大峽谷開發工作,七星寨、云龍地縫和女兒寨風情小鎮等景區相繼建成,2015年正式成為5A景區。近年來恩施大峽谷游客接待量持續保持高速增長,2014年國慶期間單日旅客接待人數一度突破2萬人次恩施大峽谷的旅游開發有效帶動了區域經濟發展景區周邊營上村、木貢村和前山村居民走上了致富之路,沐撫辦事處一躍成為全市經濟強鎮。

(三)大西柏坡扶貧開發

2010年4月河北省委省政府提出“大西柏坡概念[3]。2010年7月設立西柏坡管理局,統籌西柏坡及平山旅游規劃、開發和管理。根據《大西柏坡總體規劃(2011-2020年)》,大西柏坡包括溫塘鎮、西柏坡鎮、崗南鎮、古月鎮、下槐鎮、蘇家莊鄉和北冶鄉等五鎮兩鄉,總面積超過800平方公里,為革命老區經濟社會發展做出了有益探索。

(四)中趙莊子扶貧開發

2009年以來唐山市及灤縣對冀東革命老區村——中趙莊子進行扶貧開發。通過對原村址和宅基地復墾及用地指標置換等,結合山區和老區特點對全村住宅進行整體開發,為革命老區扶貧和成建制脫貧積累了寶貴經驗。

(五)花茂村扶貧開發

2014年貴州省遵義縣楓香鎮以茍壩會議遺址開發為契機,對相鄰的花茂村進行扶貧開發,其陶藝風情街、山地現代高效農業等景點,與遵義會議舊址、茍壩會議舊址巧妙組合,成為經典旅游線路。

此外,安徽省繁昌縣孫村鎮中分村依托古村落和新四軍三支隊司令部舊址,及周邊馬仁奇峰森林旅游區,河南省濟源市邵原鎮北寨村依托晉豫邊革命紀念館和相鄰的小溝背·銀河峽風景區,發展鄉村旅游,也取得了明顯實效。

三、整合資源推進精準扶貧前景廣闊

革命遺址和紅色旅游資源,是革命戰爭時期積累和形成的寶貴財富。有效利用和適度開發紅色資源,對于弘揚革命精神、繼承紅色基因以及提高黨性修養具有重要意義[4]。2004-2014年,中國紅色旅游累計接待國內外游客40億人次以上,年均增長率超過16%,革命老區經濟發展水平及經典景區基礎設施大大改善。

廣大革命老區貧困人口相對集中,地理位置偏僻,基礎設施相對滯后,但生態環境大多得到了較好的保護,自然景觀和革命舊址的開發價值有所上升,時機逐步成熟。以推進精準扶貧為契機,對老區革命舊址進行系統整理恢復和搶救性保護,帶動周邊地區扶貧開發,成建制地減少貧困村,具有一定可行性。

以革命老區太行山為例,橫亙在河北、山西、河南及北京4省市之間,綿延400余公里,擁有紫荊關、倒馬關、娘子關、虹梯關、壺關、天井關及平型關等雄關,分布著陵川黃圍洞、晉城黃龍洞、黎城黃崖洞及房山云水洞等溶巖洞穴,戰爭年代留下了西柏坡中央舊址、八路軍總部舊址、129師司令部及晉察冀司令部舊址等紅色資源,涉縣媧皇宮、滿城漢墓、中山國遺址以及駝梁、天桂山等文化古跡和自然景觀錯落分布,山高、林密、洞奇、關險,景色優美,特產豐富,旅游業基礎較好,整合資源,推進扶貧開發前景廣闊。

太行山區雖然分屬眾多不同的行政區,但地緣相連,人文相近,生產生活方式共同點較多,實踐中總結出來的扶貧經驗和模式,推廣借鑒前景較好。例如,平山縣通過土地整理、土地流轉等方式,開發荒山,探索出“葫蘆峪模式”[5]。同為太行山區的阜平、淶水、唐縣、易縣、曲陽及順平等地,都在借鑒平山葫蘆峪的發展經驗,對荒坡地進行整理和流轉,探索規模化、產業化經營之路。

四、促進革命老區精準扶貧開發的對策

(一)系統整理、恢復和保護革命舊址

以太行山革命老區為例,當前,太行山革命老區現存的多數革命舊址保留了原有格局和特征,但不少建筑物年代久遠,逐漸破敗,亟待修繕。例如,位于平山縣的中央團校舊址一度瀕臨倒塌,基層政府缺乏資金修繕。部分革命舊址由原房東后人繼續居住,在保護與翻新之間存在糾結。總體來看,老區群眾對革命舊址倍加愛護。例如,井陘縣洪河槽村村民自發集資,購買百團大戰期間聶帥指揮部舊址加以保護,十分感人。在這種情況下,政府部門更應該統一規劃、統一部署,對革命舊址妥善保護。

建議由中共中央宣傳部、解放軍總政治部、中央黨史研究室、中共中央黨校、國家文物局、國家旅游總局和紅色旅游工作小組辦公室等部門聯合組成工作小組,結合革命老區所在省市的宣傳、黨史、旅游、文物部門、軍區政治部和基層黨委政府,對老區革命舊址進行系統考證、梳理、分類和登記,對于史實脈絡清楚、紀念意義和文物價值較高、尚未納入保護范圍或面臨毀損的革命舊址,進行搶救性修復和保護。

(二)堅持因地制宜、適度開發的原則

考慮到革命老區經濟相對落后,革命舊址眾多,資金相對不足等客觀實際,建議多渠道籌集資金,按照“修舊如舊、適度從簡”的原則,對革命舊址進行適度恢復和保護,不增加編制,最大限度地節約維護成本。以西柏坡中央部委舊址為例,首批復建了34所舊址中的18處(包括華北人民政府舊址)[6],堅持原地保護與集中恢復相結合的原則,有效減少了耕地占用,降低了修復成本(見表2)。

表2 河北省首批修復的中央部委舊址

解放戰爭時期多位中央領導同志工作居住過的石家莊“309號院”、人民銀行舊址小灰樓[7],曾多年閑置。通過省市、軍地相關部門的努力,近年來,都采取了有效的恢復和保護措施。再如,解放戰爭后期,中央人民廣播電臺、新華日報社和新華書店等部門曾駐扎邯鄲涉縣西戌鎮。目前,該鎮革命舊址群落保存整體尚可,經過適當修繕,即可建成一處愛國主義教育基地。此外,阜平城南莊鎮有溫塘村,平山有溫塘鎮,且都有地熱資源,毛澤東、朱德和董必武等領導人在當地留下了許多發展生產、改善民生的佳話,保護和開發利用價值較高。

(三)革命舊址保護和精準扶貧相結合

當前,精準扶貧在全國范圍內深入展開,以此為契機,對革命老區定向反哺,成建制地減少貧困村,具有一定可行性。一方面,對尚未納入保護范圍或面臨毀損的革命舊址,進行適度恢復整修。同時,對革命舊址所在地及周邊貧困村,加強基礎設施建設,整治村容村貌。對遷出舊址的房東及其家人,重新分配宅基地,優先聘為舊址管理員或講解員。面向群眾征集革命遺物,充實館藏。另一方面,鼓勵群眾發展經濟價值較高的林果、蔬菜和特色養殖等產業,興辦家庭旅館,旅游、采摘與特色餐飲相結合,吸引留住游客。

表3河北省部分扶貧開發案例

扶貧單位和部門明確精準扶貧對象,對貧困村和貧困戶建檔立卡,制定有針對性的幫扶計劃。借鑒邢臺前南峪[8]、平山葫蘆峪、行唐黃龍港、易縣南款村和冀東中趙莊子等地的經驗,發揮比較優勢,遵循宜農則農、宜林則林、宜牧則牧、宜游則游的原則,因地制宜選擇發展模式(見表3)。對革命老區而言,原駐村單位也是精準扶貧的重要力量。例如,解放戰爭時期,中組部曾駐扎西柏坡鎮南莊村,解放后,中組部長期關心南莊村發展,為該村修路、建渠、辦學和捐款賑災,通過土地整理開墾部分耕地,有效促進了該村經濟發展。

(四)黨性教育與老區發展良性互動

當前,三公消費得到控制,因公出國和考察機會減少,但廣大干部職工外出考察學習交流的需求并未下降。例如,河北省委黨校設計的“重走趕考路”考察教學項目(石家莊—延安—西柏坡—保定—北京),深受學員歡迎,青年干部和學員赴原中央黨校所在地李家口村開展扶貧和參加勞動后,感覺收獲很大。目前來看,愛國主義教育基地、貧困村和經濟發展先進村等均可做為黨性教育基地。但各級黨校、行政學院班次規模有限,難以覆蓋政府和企事業單位的多數黨員干部,必須創新形式,有效推進黨性教育活動。

建議各級黨校、行政學院和干部學院結合本地實際和學員班次特點,有針對性地選擇黨性教育基地,制定教學計劃,允許不同省份和地區之間異地教學培訓,參觀考察項目向革命老區傾斜。在領導干部培訓的主體班次之外,允許機關企事業單位或行業系統,利用生產工作之余或年休假等時間,定期組織干部職工到革命老區參觀學習,參觀愛國主義教育基地,開展業務培訓和交流。借鑒冀東“1+2”(即1名退休干部+1名醫務工作者+1名大學生村官)模式,有針對性地選派駐村干部。結合太行山革命老區特點,建議駐村干部和大學生村官等以農林等部門和農林專業為主,便于服務當地產業和經濟發展。

(五)整合資源促進老區旅游產業發展

近年來,國內紅色旅游發展勢頭良好,但也存在滯留時間偏短、消費偏低等問題。以平山為例游客平均滯留時間1.5天左右,人均消費水平不足500元,過夜游客偏少,通常只參觀少數景點。因此,通過整合資源、優化線路、扶持紅色旅游,帶動老區脫貧重要性日益突出。從太行革命老區來看,一是加快太行山高速建設,打通京冀晉豫旅游通道;二是制定政策,對相關旅游線路給予補貼三是開展區域合作,扶持旅游產業發展。

相對于喧囂的城市,革命老區通常景色優美歷史民俗也不乏特色。以太行山革命老區為例,西阜高速(西柏坡—阜平)兩側有原始次生林,周邊有中山國遺址、滿城漢墓、五岳寨和駝梁等知名景區,觀賞性較強。建議統籌考慮,制定交叉補貼政策,對參觀紅色景點數量、消費金額或停留天數(在革命老區住宿過夜)達到一定比例的旅游線路,給予適當的補貼或稅費減免,解決游客在紅色景區停留過短和消費偏低等問題。

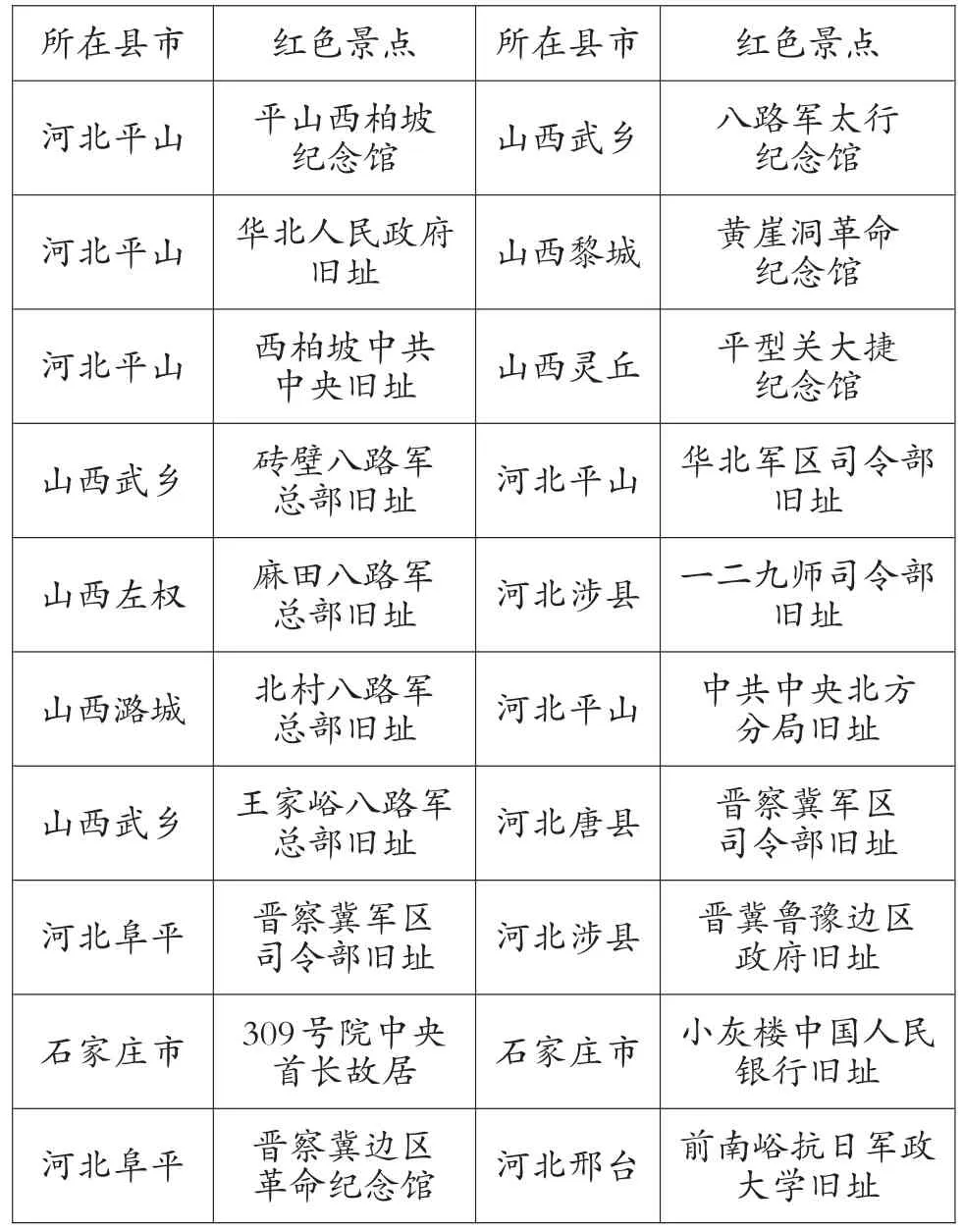

歷史上,中共中央、各解放區、各邊區政府及相關部門曾轉戰各地,革命舊址眾多。以八路軍總部為例,有北村、麻田、南茹、磚壁和王家峪等多處舊址以及八路軍太行紀念館等(見表4)。因此,太行山老區應整合旅游資源,有效開展區域合作。例如,八路軍總部各處舊址、黃崖洞兵工廠、一二九師司令部、西柏坡、城南莊以及五臺山和白洋淀等景區建立合作機制,鞏固和拓展旅游聯盟,增開旅游直通車,相互免收過路費,促進區域旅游產業協同發展。

表4太行山區部分紅色景點

此外,建議中央財政出資設立革命老區扶貧產業引導基金,相關省份和企業集團參股設立子基金,有效撬動社會資本,對廣大革命老區的林下經濟、特色種養殖、農產品深加工和農業產業化項目以及其它具有較好盈利前景的產業項目(如保定曲陽的光伏發電等)進行扶持,全面促進革命老區經濟社會發展。

參考文獻:

[1]聞濤.扶貧開發,成敗在于精準[N].人民日報,2015-06-25.

[2]王彧,張一鳴,唐沙砂.任務重底子薄河北強力推進精準扶貧[N].中國經濟時報,2014-08-28.

[3]王秀強.大西柏坡起步:瞄準160億“紅色經濟”[N].21世紀經濟報道,2011-07-26.

[4]王樹茂,劉高平.開辟紅色旅游發展新境界的科學指南——學習習近平總書記關于發展紅色旅游的重要論述[N].光明日報,2014-11-28.

[5]岳金宏,范會成.平山:荒山開發的“葫蘆峪模式”——來自平山縣葫蘆峪現代農業開發基地的調查[N].石家莊日報,2012-05-03.

[6]耿建擴.西柏坡17處中央部委舊址正式開放[N].光明日報,2011-06-28.

[7]闞景陽.西柏坡時期四大根據地的貨幣統一與人民幣的誕生——兼論華北銀行的歷史作用[J].中共石家莊市委黨校學報,2013(6):35-37.

[8]肖萬鈞,段應碧,尹成杰.山區農村實現綠色化、城鎮化、現代化的成功實踐——河北省邢臺縣前南峪村調查[N].邢臺日報,2015-06-16.

責任編輯莫仲寧

中圖分類號:D632.1

文獻標識碼:A

文章編號:1004-1494(2016)01-0079-05

收稿日期:2015-09-08

基金項目:國家社科基金項目《連片特困地區經濟發展的動力與路徑研究》(12BJY006)、河北省社科基金項目《西柏坡時期馬克思主義中國化研究》(HB15DD004)、河北省軟科學重點項目《河北省科技成果資本化與產業化的金融支持政策研究》(15455306D)階段性成果。

作者簡介:闞景陽,男,中共河北省委黨校副研究員,主要研究方向:貨幣銀行、產業經濟和公司金融。