淺談“結(jié)構(gòu)化研討”方式在干部培訓(xùn)中的應(yīng)用

——以中青年干部培訓(xùn)班教學(xué)為例

吉淑芳 戰(zhàn)偉平(中共克拉瑪依市委黨校 新疆克拉瑪依 834000)

淺談“結(jié)構(gòu)化研討”方式在干部培訓(xùn)中的應(yīng)用

——以中青年干部培訓(xùn)班教學(xué)為例

吉淑芳 戰(zhàn)偉平(中共克拉瑪依市委黨校 新疆克拉瑪依 834000)

結(jié)合中青年干部培訓(xùn)班結(jié)構(gòu)化研討教學(xué)實例,探討在結(jié)構(gòu)化研討過程中前期準備、過程進行以及后期評價反饋的程序,總結(jié)經(jīng)驗,分析不足,為實施有效的結(jié)構(gòu)化教學(xué)研討提供借鑒和啟示。

結(jié)構(gòu)化研討;干部培訓(xùn);實例;團隊學(xué)習(xí)

【DOI】10.19312/j.cnki.61-1499/c.2016.09.094

2010年12月,習(xí)近平書記在國家行政學(xué)院調(diào)研時強調(diào),干部培訓(xùn)“要創(chuàng)新培訓(xùn)理念體現(xiàn)需求特色、創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容體現(xiàn)學(xué)科特色、創(chuàng)新培訓(xùn)方式體現(xiàn)教學(xué)特色、創(chuàng)新運行機制體現(xiàn)功能特色”。其中,“創(chuàng)新培訓(xùn)理念體現(xiàn)需求特色”居于首位,即在干部培訓(xùn)的過程中要把組織需求列為主要需求,列為出發(fā)點和落腳點。在干部培訓(xùn)過程中,通常會使用討論法這一教學(xué)方式,在使用時由于習(xí)慣性地使用垂直思維方式,造成了習(xí)慣使用綜合、概括、提升等方法分析問題,常易出現(xiàn)用一種觀點分析一類現(xiàn)象、說明一類問題,得出一種結(jié)論的現(xiàn)象,或者在討論時出現(xiàn)“一言堂”或“發(fā)言明星”現(xiàn)象,使問題討論常常變成了一個人或幾個人的事,未能很好地擴大學(xué)員的參與面、損傷了學(xué)員參與討論的積極性,而結(jié)構(gòu)化研討卻能很好地解決這一問題。

結(jié)構(gòu)化研討是指由教師按照一定的程序和規(guī)則,采用相關(guān)的團隊學(xué)習(xí)工具,引導(dǎo)組員圍繞培訓(xùn)主題多角度、分層次開展討論的方法。作為一種新型的培訓(xùn)方法,體現(xiàn)了研討主題結(jié)構(gòu)化、研討成員結(jié)構(gòu)化、研討流程結(jié)構(gòu)化、研討成果考核要素結(jié)構(gòu)化的特點。成年人的學(xué)習(xí)是一種基于反思的體驗,學(xué)習(xí)是在探索和解決工作、生活難題的同時獲得新的知識,掌握相關(guān)技能,轉(zhuǎn)變思想觀念的過程。其結(jié)果是人的能力和素質(zhì)的提高,是人的全面發(fā)展。結(jié)構(gòu)化研討是以需求為基礎(chǔ)、以問題為中心、以學(xué)員為主體的現(xiàn)代培訓(xùn)理念的“落地”。從2013年起,克拉瑪依市委黨校先后在中青年干部培訓(xùn)、青年骨干培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)等班次進行了研討式教學(xué)的學(xué)習(xí)探索研究。文章以2015年中青年干部培訓(xùn)班為例,探索結(jié)構(gòu)化研討在干部培訓(xùn)中的應(yīng)用價值。

一、結(jié)構(gòu)化研討實例簡述

2015年克拉瑪依市委黨校中青年干部培訓(xùn)班共有學(xué)員44名,分別來自政府和新疆油田公司兩個不同的系統(tǒng),培訓(xùn)班學(xué)員的工作性質(zhì)和環(huán)境大為不同。此次培訓(xùn)班周期為2個月。學(xué)員成分,從性別上來看,女性學(xué)員4名,男性學(xué)員40名;從年齡上來看,年齡在33歲—48歲之間,其中38歲—45歲學(xué)員占80%以上。

圖1 干部培訓(xùn)調(diào)查問卷

二、結(jié)構(gòu)化研討前的準備工作

前期的充分準備是做好結(jié)構(gòu)化研討的基礎(chǔ)條件和重要前提。在培訓(xùn)初期,項目管理老師就針對中青年干部培訓(xùn)班進行了精心謀劃,統(tǒng)籌安排,認真做好結(jié)構(gòu)化研討的前期準備。

1.培訓(xùn)前調(diào)研

主題來源于學(xué)員,有助于研討更具有現(xiàn)實性意義和價值。選擇研討主題,有一個常用的途徑,就是對學(xué)員開展問卷調(diào)查,比如你最關(guān)心的社會問題是什么。此次的中青班結(jié)構(gòu)化研討主題確定,采取的就是這樣的方式。

在培訓(xùn)班開班之前,首先向培訓(xùn)班學(xué)員發(fā)放了干部培訓(xùn)調(diào)查問卷(見圖1)。通過調(diào)查問卷了解在中青年干部中關(guān)注的問題,為課程設(shè)置及研討活動提供依據(jù)。

2.精心制定計劃,選派指導(dǎo)教師

針對中青年干部培訓(xùn)班的特點,精心制訂了結(jié)構(gòu)化研討計劃。包含具體時間、達成目標、課程結(jié)構(gòu)與形式、研討次數(shù)等,并列入課程表,以課程安排的形式保證了研討的有序進行。在整個學(xué)習(xí)過程中研討的方式滲透在整個教學(xué)過程;目的是以個人智慧和集體智慧相互激蕩,實現(xiàn)共同提升的目標;課程結(jié)構(gòu)與形式上分為“教師講授-學(xué)員自主思考-學(xué)員小組交流-全班交流-相互答復(fù)、評價-總結(jié)提升”幾個不同的過程;從研討次數(shù)上,集體統(tǒng)一研討三次,各組可根據(jù)需要自行組織研討。

3.構(gòu)建學(xué)習(xí)團隊,做好研討準備

開班之初,將全班學(xué)員分成不同小組進行研討。首先把學(xué)員按照單位、性別、族別等因素分成不同的層次,然后按照隨機的方式組成11人的小組,保證每個團隊的人員構(gòu)成基本一致,在知識結(jié)構(gòu)上形成互補的狀態(tài),這樣就構(gòu)成了研討式教學(xué)的基本學(xué)習(xí)小組,為后面的集體性學(xué)習(xí)打下了基礎(chǔ)。在學(xué)員進校后的第一節(jié)課進行引導(dǎo)教學(xué)—培訓(xùn)熱身。即進行破冰教學(xué),這是一個進一步幫助學(xué)員破除個體在心理上、思維上、行為上以及人與人之間、人與環(huán)境之間的桎梏和堅冰,進行自我突破的過程;在隨后進行的軍訓(xùn)階段,各個小組在軍訓(xùn)時一方面完成了軍事訓(xùn)練的任務(wù),并通過軍訓(xùn)的同吃、同住、同學(xué)習(xí)的經(jīng)歷形成了各自小組的領(lǐng)袖人物,在彼此了解、熟悉的前提下,通過班主任、軍訓(xùn)教官、各小組組長等的協(xié)同努力,在小組成員之間營造互相交流、互相學(xué)習(xí)、互相信任、互相啟發(fā)、共同進步的氛圍。在這一過程中班主任的協(xié)同作用相當(dāng)重要。在這一時期的主要任務(wù)是幫助團體成員盡快熟悉,并引導(dǎo)學(xué)員盡快進入角色,并使學(xué)員產(chǎn)生自我期待和自我調(diào)整,是觀察和設(shè)計、構(gòu)建各小組如何整體搭配與實現(xiàn)共同目標能力的策劃、思考過程,也是保證團隊通過團隊學(xué)習(xí)實現(xiàn)對組織與個體是雙贏的選擇,也是雙贏的結(jié)果這一預(yù)期目標的準備過程。在軍訓(xùn)結(jié)束后開始進行正常的課堂學(xué)習(xí),同時也開始進行系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化研討教學(xué)的過程。

三、結(jié)構(gòu)化研討的實施步驟及方法探討

1.第一次結(jié)構(gòu)化研討:分兩階段進行

第一階段:個人+團隊,聚焦問題

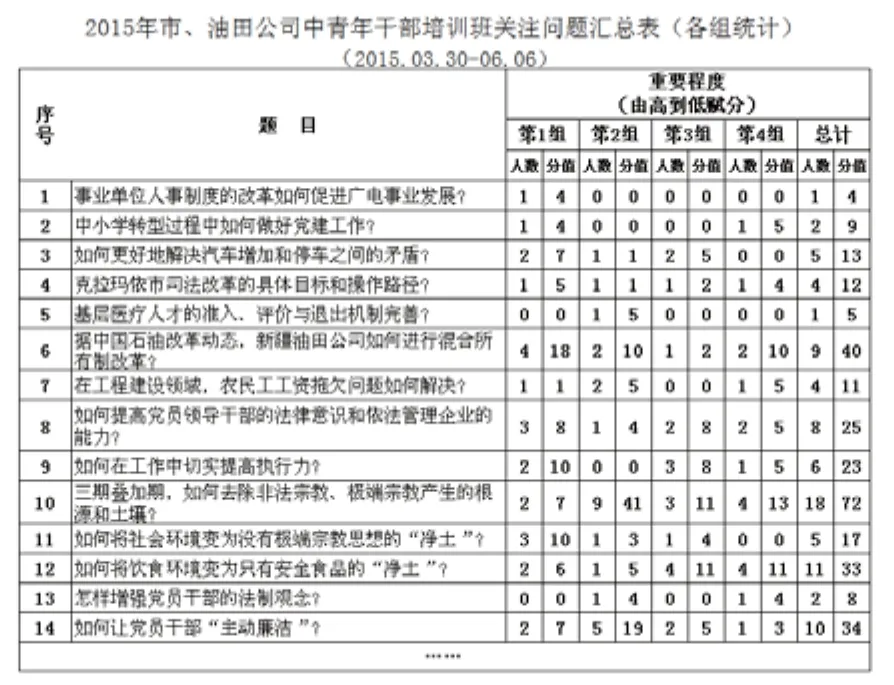

根據(jù)前期調(diào)查問卷獲得的學(xué)員關(guān)注問題確定研討主題。首先,將全班44名學(xué)員的關(guān)注問題匯總。(見圖2)其次,由四個小組學(xué)員按照重要性程度(5,4,3,2,1)用團隊列名法,各自打分,將打分情況匯總,根據(jù)總分,由低到高評選出10個問題。(見圖3)再次,在這10個問題中,各小組使用頭腦風(fēng)暴和大信封法,經(jīng)過自行挑選,確認1個主題作為本組的結(jié)構(gòu)化研討課題。

圖2 中青年干部培訓(xùn)班學(xué)員關(guān)注問題部分匯總展示

圖3 中青年干部培訓(xùn)班關(guān)注問題匯總表各組賦分情況

用這樣的方法來確定研討主題,其主題來源于學(xué)員,強調(diào)學(xué)員的參與和思維方式的轉(zhuǎn)變,能讓每一名學(xué)員都參與其中。主題的最終確定是學(xué)員自主評選的結(jié)果,更有利于調(diào)動學(xué)員的積極性和主動性。

第二階段:團隊研討,尋找“現(xiàn)象-原因-對策”

此次學(xué)員選擇的研討問題均以問題為導(dǎo)向,故在討論的過程中,遵循了“問題(現(xiàn)象)—原因—對策”這三個結(jié)構(gòu)。

在這一過程中,用到的是一種“平行思維”,即將我們的思維從不同側(cè)面和角度進行分解,分別進行考慮,而不是同時考慮很多因素。同時用到了頭腦風(fēng)暴法,頭腦風(fēng)暴法是通過大家集思廣益獲得更多的想法來找到解決問題的答案,它是開發(fā)團隊智慧的技術(shù),能讓每一個人的想法都得到充分的重視。從思維模式看,結(jié)構(gòu)化研討采用“結(jié)構(gòu)化”的方法,把思維的不同階段劃開,克服垂直思維的影響,并保證成員間的平等;用“建設(shè)性”的強制規(guī)定保證小組成員積極參與討論,激發(fā)思想,使討論始終保持正向。結(jié)構(gòu)化研討改變了垂直思維的單向性,增加了“水平思維”的多向性,模糊或縮小“約哈里窗口”中的未知象限,也正由于此,在教學(xué)設(shè)計方面必須更多地激發(fā)水平思維的產(chǎn)生,水平思維的活躍程度決定了結(jié)構(gòu)化研討的成敗。

在這個過程中,要初步構(gòu)建主題框架,共同制訂目標和評價標準,形成小組成員各有分工,各負其責(zé),相互支持,協(xié)作配合,完成整個任務(wù)的共識。教師給各小組留下繼續(xù)思考和選擇的時間,在三天后各小組確定自己的最終研究命題,并上報教師予以確認和記錄在案。

2.第二次結(jié)構(gòu)化研討

首先,每個小組派一名代表,闡述小組成員對專題的認識、框架、基本思路以及人員分工。

第二,使用團隊學(xué)習(xí)的工具進行演化。如四副眼鏡法,各小組分別從黑眼鏡、白眼鏡、顯微鏡、望遠鏡角度,進行討論,提出對這一課題的看法和意見,供匯報的小組記錄參閱,幫助其修改完善自己的課題。

第三,在這一過程中,被提出意見的小組全程不能反駁,不能質(zhì)疑,不能打斷,只能說“謝謝”。

這是個團隊探究的過程。在第二次小組學(xué)習(xí)研討的時段,各小組把自己的研究主題及文章構(gòu)想在全班進行交流,通過研討式學(xué)習(xí)相應(yīng)技術(shù)的運用,讓全班學(xué)員以小組的形式進行思想上的匿名撞擊,各小組對其他小組的建議和想法通過頭腦風(fēng)暴、“四副眼鏡法”等技術(shù)進行討論、分析,并形成相應(yīng)的回應(yīng),在全班進行交流,對其他組的觀點進行答復(fù),并陳述自己的理由和觀點,在這一環(huán)節(jié)各小組要對自己的研究設(shè)計特別是研究方法進行講解,團隊成員可以根據(jù)研究主題的框架要求和方向進行人員的再次分工和調(diào)整,使大家在各負其責(zé)時能發(fā)揮所長。(此時教師需要提前對全班學(xué)員進行結(jié)構(gòu)化研討的相關(guān)技術(shù)進一步培訓(xùn),以保證學(xué)員明白自己應(yīng)該做什么以及可以怎么做,這是一個教給學(xué)員團隊學(xué)習(xí)技術(shù)的過程。)

學(xué)員根據(jù)教師的學(xué)習(xí)時間線制定好自己的研究主題、研究形式、研究方法和研究時間安排等設(shè)計后,就按照自己選定的方式進行探討研究。學(xué)員按照預(yù)定的研究計劃進行運行,自己決定探究路徑和解決方案,并運用探究方法主動獲取知識、發(fā)展自身能力,要承擔(dān)分析問題、提出解決方案、證明方案、結(jié)論合理的職責(zé)和任務(wù)。

3.第三次結(jié)構(gòu)化研討

第二次的結(jié)構(gòu)化研討重在各小組針對某一小組提出意見、建議,而此次的結(jié)構(gòu)化研討重在小組內(nèi)部的討論交流、梳理框架。在這一過程中再次用到了團隊列名法進行團隊學(xué)習(xí),這是一種更加結(jié)構(gòu)化的頭腦風(fēng)暴方法,可以最大限度地收集小組成員的意見,可以避免“領(lǐng)導(dǎo)效應(yīng)”、“明星效應(yīng)”、“首說效應(yīng)”等,即團隊研討被少數(shù)活躍人控制,多數(shù)人喪失發(fā)言的機會。

在這一過程中,根據(jù)課題的內(nèi)容,分為現(xiàn)狀或問題、原因分析、對策建議三部分,各小組根據(jù)自己的需要選擇魚骨圖分析法、SWOT分析法等方法,分層次、多角度進行分析,追問問題的焦點和癥結(jié)點 。同時進一步明確各部分調(diào)研、梳理和撰寫的人員。

四、結(jié)構(gòu)化研討式教學(xué)的啟示

1.前期準備是保障

分成合理的小組將為整個學(xué)習(xí)過程提供保證,能通過成員之間進行的知識經(jīng)驗交融和共享,在實現(xiàn)知識的群化與融合的過程中,形成共識。

2.研討過程中監(jiān)督、調(diào)控環(huán)節(jié)不可缺少

在第一次結(jié)構(gòu)化研討學(xué)習(xí)后,就進入研討式學(xué)習(xí)的監(jiān)督、調(diào)控環(huán)節(jié),這個環(huán)節(jié)伴隨著整個學(xué)習(xí)過程。學(xué)員按照時間線,各小組通過個體學(xué)習(xí)研究或合作研究、實地調(diào)查等方式完成各自所承擔(dān)的任務(wù),然后帶回小組進行討論,互相學(xué)習(xí)和補充,在這一過程中各小組內(nèi)成員對其他學(xué)員的探討持支持、調(diào)整的態(tài)度,通過有效溝通的交流,形成團體相互信任、相互理解、相互支持、共同進步的氛圍,發(fā)展學(xué)員發(fā)現(xiàn)問題、理解問題、解決問題,形成個人影響力等多種綜合能力。

3.教師素質(zhì)對研討深度有一定影響

教師在結(jié)構(gòu)化研討中的角色是催化師(學(xué)習(xí)促進者研討組織者),就是要將參訓(xùn)者自身的智慧、知識、經(jīng)驗等挖掘出來、激發(fā)出來。這些智慧和經(jīng)驗深藏于參訓(xùn)者思想深處,被他們固有的觀念、價值、以及對自身認識的局限性所掩蓋了,而教師的工作就是要將這些財富挖掘出來,教師如果自身的知識結(jié)構(gòu)不能就對,再加上缺少相應(yīng)的引導(dǎo)技巧,會影響這一過程的學(xué)習(xí)。研討組長,是培訓(xùn)者的助手,負責(zé)引導(dǎo)學(xué)員放慢思維步伐,把主題拆分為現(xiàn)象(問題)、原因、對策等若干階段進行研討;在這一過程中,靈活選用合適的研討工具,將學(xué)員發(fā)言的關(guān)鍵詞寫在白紙上,展開比較分析、歸納提煉,讓研討步步深入。事前最好能對教師及研討組長提前進行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)和知識的儲備、提升。

4.加強評價、反饋

在團隊研討的過程中教師需要對學(xué)員的學(xué)習(xí)過程進行監(jiān)控、及時反饋,推動整個學(xué)習(xí)過程,并給予學(xué)員有效的幫助和指導(dǎo)(如果可以可根據(jù)學(xué)員的研究問題配備相應(yīng)的協(xié)作教師);教師要參與學(xué)員的學(xué)習(xí)過程,在其中扮演傾聽者、引導(dǎo)者、觀察者、促進者、激勵者和協(xié)調(diào)者等多種角色,注意要把決策權(quán)交于學(xué)員,并學(xué)會充分利用學(xué)員的智慧和資源,鼓勵學(xué)員積極探索和尋求新的證據(jù);保證研究主題不走偏。“獨立學(xué)習(xí)-團隊研討”多次循環(huán),研究問題經(jīng)過多次補充,修改后,整體實現(xiàn)共同目標。總結(jié)成果,制作團隊PPT,形成有深度的專題報告。

五、在結(jié)構(gòu)化研討過程中易出現(xiàn)的不足及原因分析

1.研討參與積極性不足

在結(jié)構(gòu)化研討過程中,會有學(xué)員沒有真正融入其中,游離于團隊學(xué)習(xí)的邊緣,積極性有待加強。究其原因,有兩方面:

(1)主觀障礙——學(xué)員的主觀認知傾向于“習(xí)慣性防衛(wèi)”

學(xué)員在團隊學(xué)習(xí)中,出于自我保護意識而采取沉默或者順從的方式,比如,中青班某一個小組在決策中屬于“妄下結(jié)論型”,在問題沒有取得共識前,已經(jīng)有一個人(往往是組長)提出了方案,其他人就一致附和,不經(jīng)過團隊學(xué)習(xí)。還有的小組為了圖方便干脆選小組中某一個成員熟悉的領(lǐng)域作為課題名稱,而之后很容易導(dǎo)致課題調(diào)研和撰寫都成為某個人或某幾個人的事情,其他小組成員保持沉默或事不關(guān)己。

(2)客觀障礙——結(jié)構(gòu)化研討設(shè)計上沒有突破學(xué)員學(xué)習(xí)障礙

在研討過程中,最常見的失誤是教師沒有做好引導(dǎo)。主要原因:一是教師參與的數(shù)量及素質(zhì),這樣的課程最好每組配一名相應(yīng)的指導(dǎo)老師來作為催化師,以便能對每個小組進行整體跟蹤引導(dǎo),起到引導(dǎo)組員和把控全局的作用。二是結(jié)構(gòu)化研討環(huán)節(jié)設(shè)置要豐富、要新穎,要激發(fā)起學(xué)員的興趣。在整個過程把控中,作為催化師的指導(dǎo)老師沒有及時介入、調(diào)控,使某些小組出現(xiàn)個人專斷或者某個人單獨承擔(dān)任務(wù)的現(xiàn)象。三是教師對學(xué)員的情況掌握不夠,在引導(dǎo)的過程中忽略了學(xué)員的弱點和擅長點,沒有及時給予學(xué)生成長的激勵。

2.研討實踐時間不充分

此次結(jié)構(gòu)化研討,開展社會調(diào)查報告撰寫,只給了半天的專門調(diào)研時間,其余調(diào)研活動都需要靠中青班學(xué)員自己抽時間完成。對于中青班學(xué)員而言,課后還有部分工作和家庭事務(wù)需要處理,學(xué)員抽出自己的業(yè)余時間去搞調(diào)研有較大的難度。如果沒有足夠的調(diào)查研究時間,往往是“紙上談兵”,如果能形成階段性培訓(xùn),學(xué)習(xí)-實踐相結(jié)合,專題研究會得到更深入的探討和細致分析。

3.研討成果考核有待結(jié)構(gòu)化,多樣化

中青班最終的研討成果考核是PPT匯報,然而PPT匯報這樣一個簡單的形式對于團隊學(xué)習(xí)的約束力有限。

一個成熟的培訓(xùn)需要科學(xué)確定研討成果和學(xué)員學(xué)習(xí)效果的測評要素。結(jié)構(gòu)化研討主題和研討流程具有結(jié)構(gòu)化特點,指導(dǎo)老師應(yīng)當(dāng)對每一研討主題進行評議,對研討的每一流程進行監(jiān)測,這樣的測評結(jié)果更直觀、更公正,遠遠比僅依賴于最后的匯報,更加細致,更加有利于強化團隊學(xué)習(xí)效果,約束團隊學(xué)習(xí)行為。同時,對于結(jié)構(gòu)化的研討考核成果,學(xué)員對比自己在研討中的成績與不足,對學(xué)員“學(xué)”的效果評價機制也有效建立起來。

結(jié)構(gòu)化教學(xué)研討方法作為一種新的教學(xué)方法,在實踐過程中表現(xiàn)出較強的生命力,在以問題為導(dǎo)向的研討過程中,其研討的結(jié)構(gòu)流程是“問題-原因-對策”;而在以能力為導(dǎo)向的研討過程中,其研討的結(jié)構(gòu)流程可變?yōu)椤耙兀瓨藴剩嵘保阅繕藶閷?dǎo)向的研討過程中,其研討的結(jié)構(gòu)流程可變?yōu)椤澳繕耍Y源-路徑”,而以學(xué)習(xí)落實為導(dǎo)向的研討過程中,其研討的結(jié)構(gòu)流程則可變?yōu)椤邦I(lǐng)會-重點-措施”……結(jié)構(gòu)化研討方法有較大的發(fā)展變化的空間,可靈活組合,不拘一格。

在進行了這么多年的使用后,更感到要學(xué)習(xí)的東西很多,研討式教學(xué)最關(guān)鍵的還是人的因素,要把這種研討方法使用的更好,還需要進行更多的嘗試。

參考資料:

[1]羅賓斯.《組織行為學(xué)(第10版)》,中國人民大學(xué)出版社.

[2]邁克爾·J·馬牽特.《創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組縱5要索》,機械工業(yè)出版社.

[3]尼克·海伊斯.《協(xié)作制勝:成功的網(wǎng)隊管理》,東北財經(jīng)大學(xué)出版社.

[4]彼得·圣吉.《第五項修練——學(xué)習(xí)型組織的藝術(shù)與實務(wù)》,上海三聯(lián)書店.

[5]劉玉靜.《合作學(xué)習(xí)教學(xué)策略》,北京師范大學(xué)出版社,2011年版.

吉淑芳(1968--),新疆克拉瑪依市委黨校副教授,大學(xué)本科,學(xué)校教育專業(yè),研究方向是家庭教育、心理學(xué)及其應(yīng)用;

戰(zhàn)偉平(1988--)新疆克拉瑪依市委黨校講師,研究生,社會工作專業(yè),研究方向是社會學(xué)。