基于消費—收入生命周期的中國人口紅利測算及國際比較

謝建國 卞麗娟

摘 要:以聯(lián)合國人口預測數(shù)據(jù)與NTA消費水平和勞動力收入數(shù)據(jù)為樣本,測算中國人口紅利的起止期,比較美國、日本、韓國、法國與澳大利亞等代表性國家收獲人口紅利期間與人口紅利消散后的經(jīng)濟增長。結(jié)果顯示,在人口紅利消散后,這些國家無一例外進入了經(jīng)濟低增長時代。中國在人口紅利消失后同樣面臨有效勞動人口比重下降、人口老齡化的嚴峻挑戰(zhàn)。因此,在經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型時期,需調(diào)整人口政策與勞動保障政策。

關(guān)鍵詞: 人口紅利;消費-收入生命周期模式;經(jīng)濟增長;國際比較

中圖分類號:F240 文獻標識碼: A 文章編號:1003-7217(2016)03-0094-07

一、引言

改革開放以來,中國的經(jīng)濟取得了長足的發(fā)展,中國國民生產(chǎn)總值從1978年的3645.22億元增加到2015年的676908億元,37年間增加了185倍,預計到2018年底,中國經(jīng)濟總量將超越美國成為世界最大的經(jīng)濟體。中國經(jīng)濟奇跡的動力與根源引起了學者們的廣泛探討,其中人口紅利被認為是中國經(jīng)濟增長的一個極為重要的因素,蔡昉、王德文(1999)[1]測算了人口紅利對中國經(jīng)濟增長的貢獻,結(jié)果顯示,在1982~2000年,人口紅利對人均GDP增長率的貢獻率大概為26.8%;而王豐、Mason(2005)[2]則認為,人口紅利對中國經(jīng)濟增長的貢獻約為15%,車士義(2011)[3]的研究也得到了相同結(jié)果。盡管數(shù)據(jù)差異甚大,但是人口紅利對中國經(jīng)濟增長的貢獻不容忽視。

中國作為一個發(fā)展中國家,其經(jīng)濟能夠得到發(fā)展肯定離不開人口紅利的貢獻,那么,中國的人口紅利究竟有多大,第一次人口紅利是否已經(jīng)消失,中國人口紅利消失之后應該如何發(fā)展等一系列問題仍然存在爭議。本文通過構(gòu)建消費-收入生命周期模式,測算并比較了幾個典型國家的“人口紅利”期,以期得到一些有益的結(jié)論。

二、“人口紅利”期的測算方法與比較

人口紅利指人口年齡結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變導致有利于社會經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果。盡管人們對其概念內(nèi)涵與外延并不存在爭議,但是對“人口紅利”期的起止時點的測算,學者存在不同的看法。用人口撫養(yǎng)比的變動率來定義人口紅利階段是一種最常用的簡便方法,其中,人口撫養(yǎng)比可以用有效生產(chǎn)人口除以有效消費人口來表示,當一國的人口撫養(yǎng)比下降時,意味著一國的有效生產(chǎn)人口相對有效消費人口上升,一國具有更多的生產(chǎn)要素稟賦,因此一國的人口紅利越強[4]。在實際計算中,人口撫養(yǎng)比又可以分為理論撫養(yǎng)比和實際撫養(yǎng)比,理論撫養(yǎng)比可以用非勞動年齡人口數(shù)與勞動年齡人口數(shù)之比來表示,由于多數(shù)國家的實際撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)難以獲得,多數(shù)文獻利用理論人口撫養(yǎng)比替代實際人口撫養(yǎng)比來測算人口紅利的起始時間[4,5]。采用理論人口撫養(yǎng)比的變動率來測算人口紅利方法簡便易行,但其缺陷在于,首先,采用理論撫養(yǎng)比替代實際撫養(yǎng)比計算忽略了失業(yè)以及非勞動年齡就業(yè)對有效勞動的影響,因此這種測算方法會對人口紅利的測算造成誤差;其次,采用不同的標準來劃分人口紅利消失的時點分析結(jié)果會出現(xiàn)不同的結(jié)果。第二種測算方法是運用Leslie矩陣人口預測模型來預測人口紅利的起點以及終點。Leslie矩陣人口預測模型利用時間變量、年齡結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)以及基準年的人口數(shù)據(jù)對未來各年人口數(shù)進行預測,是一國以年齡移算為基礎(chǔ)的離散模型。Leslie矩陣人口預測模型考慮了影響人口總量與年齡結(jié)構(gòu)的主要因素,能夠比較精確地預測人口年齡結(jié)構(gòu)的變化。

第三種測算方法是運用經(jīng)濟增長貢獻分解法對人口紅利變化進行測算。汪小勤、汪紅梅(2006)[6]利用科布-道格拉斯函數(shù)將人口紅利對經(jīng)濟增長的推動分解為勞動參加率、儲蓄率以及勞動力配置率。郭晗、任保平(2014)[7]提出人口紅利即為人口結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟增長的額外貢獻,那么經(jīng)濟增長可以分為兩個部分:一是正常增長,即不存在人口紅利,也不存在人口負債的經(jīng)濟增長,二是人口結(jié)構(gòu)變化對經(jīng)濟增長的影響。所以當人口對經(jīng)濟增長的貢獻率為正時,人口紅利開始,結(jié)束于人口對經(jīng)濟增長的貢獻率由正轉(zhuǎn)為負的時點。

上述三種測算方法從不同的角度測算出了人口紅利在中國的持續(xù)時間,第一種方法是國內(nèi)學術(shù)界公認使用最多的方法,但是單純以理論人口撫養(yǎng)比的絕對值及變化率為依據(jù)來確定人口紅利存在明顯弊端,這種方法只能夠表現(xiàn)人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,無法從人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變中分離出對經(jīng)濟增長的貢獻大小;第二種方法雖然從人口總量和年齡結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)測量了不同年份的各個年齡層的人口數(shù),進而科學地預測人口撫養(yǎng)比的變化,但是這種方法僅僅從人口學角度來分析人口撫養(yǎng)比,不能夠排除勞動年齡人口失業(yè)情況,以人口年齡結(jié)構(gòu)為單一基礎(chǔ)計算出來人口撫養(yǎng)比無法充分反應人口結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟的相互關(guān)系,忽視了人口結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長的關(guān)系,從而會出現(xiàn)較大的偏差;第三種方法從經(jīng)濟增長的角度來度量人口紅利的起始,人口紅利開始于其對經(jīng)濟增長的貢獻率為正的時點,結(jié)束于人口紅利對經(jīng)濟增長的貢獻率由正轉(zhuǎn)為負的時點。但是該方法使用勞動年齡人口占社會總?cè)丝诘谋戎刈鳛楹饬咳丝诩t利的依據(jù),用年齡來區(qū)分就業(yè)人口與非就業(yè)人口的方法過于武斷。

三、中國“人口紅利”期的測算與分解

1.消費-收入生命周期模式與“人口紅利”期的估算。Mason(2005)[8]提出有效消費者人口(有效生產(chǎn)者人口)是指以年齡別消費(生產(chǎn))水平加權(quán)的人口數(shù),假定有效消費者人口表示為N,有效生產(chǎn)者人口表示為L,那么:

N(t)=∑aα(a)P(a,t)

L(t)=∑aγ(a)P(a,t)(1)

其中P(a,t)表示t時刻的人口年齡結(jié)構(gòu)函數(shù),α(a),γ(a)分別表示隨年齡層變化的消費水平和收入。(1)式表示有效生產(chǎn)者人口(有效消費者人口)是按年齡區(qū)分的生產(chǎn)量(消費量)與每一年的人口年齡結(jié)構(gòu)加權(quán)的生產(chǎn)(消費)水平,它充分考慮了年齡結(jié)構(gòu)以及不同年齡層的消費和生產(chǎn)收入差異。

相應地,有效消費者的人均產(chǎn)出Y/N可以用以下表達式來表示:

Y(t)N(t)=L(t)N(t)×Y(t)L(t)(2)

將方程(2)的左右兩邊對時間進行求導,可以得到:

yn*(t)=L*(t)-N*(t)+YL*(t)(3)

因此,從方程(3)可以看出有效消費者的人均產(chǎn)出yn*(t)等于撫養(yǎng)比的增長率L*(t)-N*(t)和有效生產(chǎn)者人均生產(chǎn)增長率yL*(t)的總和。Mason(2005)[14]認為,人口紅利可以表示為有效生產(chǎn)者人口與有效消費者人口比值的變化率,由于該比值的變化率不一定總是為正,當該比值為正時,也就是有效生產(chǎn)者人口的增長率大于有效消費者人口的增長率時,人口紅利出現(xiàn),當該比值的變化率由正值轉(zhuǎn)為負值時,人口紅利轉(zhuǎn)變?yōu)槿丝谪搨虼巳丝诩t利就被定義為有效生產(chǎn)者人口/有效消費者人口的正增長比率。

2.中國的人口紅利測算。根據(jù)消費-收入生命周期模式人口紅利階段估算方法,人口紅利的測算依賴于兩個變量:一個是年齡結(jié)構(gòu),另一個是不同年齡層的消費和收入數(shù)據(jù)。在對中國人口紅利進行測算時,我們需要估算中國的人口撫養(yǎng)比,需要注意的,本文所用的撫養(yǎng)比與人們通常所使用的撫養(yǎng)比是不一樣的,與Mason(2005)[8]、王豐(2007)[9]等的研究相同,本文的人口撫養(yǎng)比用有效生產(chǎn)者人口與有效消費者人口的比例來表示。使用有效生產(chǎn)者人口與有效消費者人口的比來表示人口撫養(yǎng)比,這樣一方面避免了失業(yè)以及非勞動年齡人口就業(yè)對人口紅利計算的影響,另一方面也充分考慮了不同的年齡層收入和消費需求的差異,使得計算更為精確,能夠更有效的測算人口紅利開始和結(jié)束的時點。

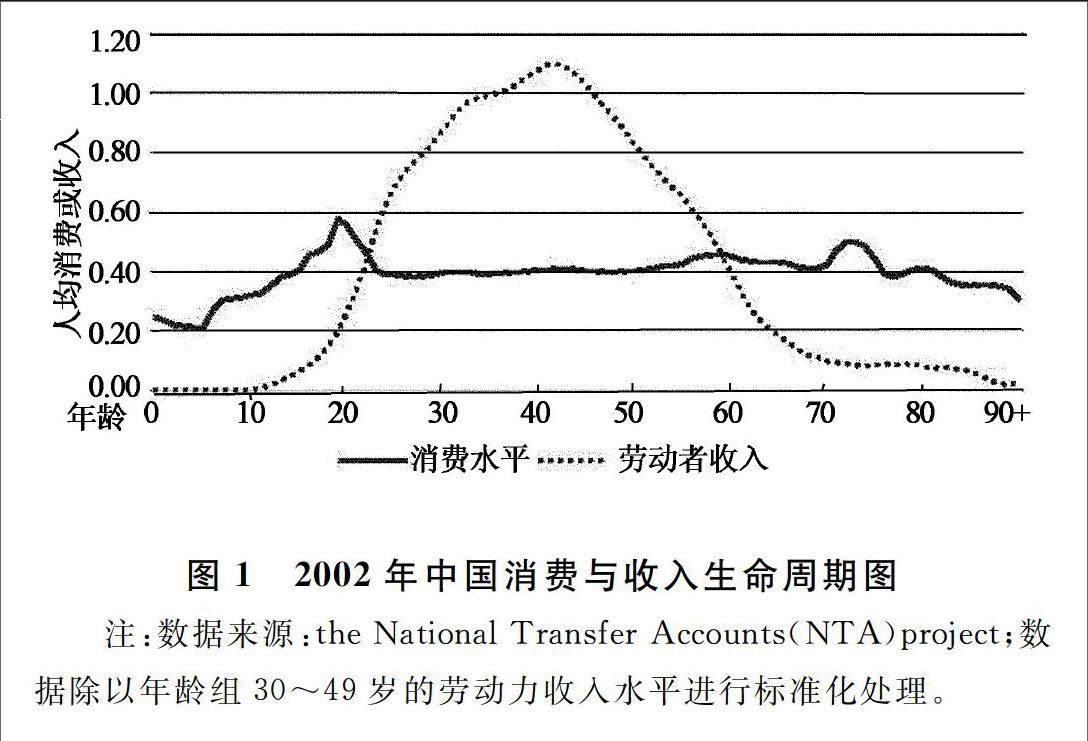

本文年齡結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來自于聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫最新的人口預測(World Population Prospects: The 2012 Revision),而NTA(the National Transfer Accounts)項目則提供了不同國家不同年齡層的消費水平和勞動力收入的數(shù)據(jù)。根據(jù)NTA數(shù)據(jù),我們定義年齡在30~49歲之間的成年人為有效工人,這一群體的人均勞動收入為有效收入水平,把不同年齡層的消費水平和勞動力收入除以有效勞動力收入水平得出標準化數(shù)據(jù),勞動收入的標準化模式使得各個國家的相對有效勞動收入水平均為1,有利于處在不同發(fā)展階段的國家之間進行比較,從而繪制出消費-收入生命周期圖。

利用NTA的數(shù)據(jù),按對不同年齡層的消費和勞動力收入數(shù)據(jù)標準化處理之后得出中國2002年的消費與收入生命周期模式圖,從而測算出中國的人口紅利時點,如圖1。年齡別勞動收入模式系數(shù)為0.5即表示成員能夠生產(chǎn)出50%的年齡組為30~49歲的勞動收入。同樣,年齡別消費模式的系數(shù)為0.5表示該年齡消費者消費了50%的人均產(chǎn)出。由圖1可以看出,中國年齡別勞動收入模式呈倒U型,低年齡人口和老年年齡人口的勞動收入可以忽略不計,人均消費則在一生相對比較平穩(wěn)。從圖1中可以看出,中國人口勞動收入最高的年齡段為22~60歲,人均勞動收入的最高峰在41歲,峰值之后人均勞動收入開始急速下降,70歲之后的人均勞動收入可以忽略不計。

結(jié)合圖1的中國2002年的消費收入生命周期模式與1950~2100年的人口年齡結(jié)構(gòu)進行加權(quán)平均,可以得到中國1950~2100年的有效生產(chǎn)者人口和有效消費者人口,則中國的人口紅利就可以表示為實際人口撫養(yǎng)比(有效生產(chǎn)者人口/有效消費者人口)增長率。圖2顯示了2004年日本及2003年美國生命周期消費-收入模式,由圖2可以看出,雖然日本和美國的消費絕對收入水平大不相同,2004年的日本消費-收入模式與2003年美國的消費-收入模式之間存在極大的相似性和高度的重合度,由于在計算實際撫養(yǎng)比中最為重要的是有效生產(chǎn)與有效消費之間的比率,而不是絕對收入水平,因此我們認為對于文中關(guān)于不同時期的消費-收入生命周期模式大體相似的假設(shè)是合理的。

我們根據(jù)人口年齡結(jié)構(gòu)與中國人口消費-收入生命周期模式,以人口年齡結(jié)構(gòu)為權(quán)重,對中國消費-收入生命周期數(shù)據(jù)進行加權(quán)平均,測算出1950~2100年中國的人口紅利的變化,如圖3。

圖3表示了中國1950~2100年的實際人口撫養(yǎng)比以及人口紅利。由上圖可以看出,中國的實際人口撫養(yǎng)比呈倒U型結(jié)構(gòu)。如果以Mason(2005)提出的有效生產(chǎn)者人口的增長率大于有效消費者人口的增長率作為人口紅利出現(xiàn)的起始點,由圖3可以看出,從1973年開始,中國有效生產(chǎn)者的變化率開始大于有效消費者的變化率,中國人口紅利開始。改革開放后,隨著中國國內(nèi)勞動力人口比重不斷加大,中國的實際人口撫養(yǎng)比(有效生產(chǎn)者人口/有效消費者人口)不斷上升,市場上有效生產(chǎn)超過有效消費,并于1995年達到頂點。此后,隨著出生率和死亡率的不斷下降,勞動年齡人口比重不斷下降,實際人口撫養(yǎng)比的變化率不斷下降,并最終在2015年實際人口撫養(yǎng)比的變化率由正值變?yōu)?,中國開始逐步步入老齡化社會。如果以Mason(2005)提出的有效生產(chǎn)者人口的增長率小于有效消費者人口的增長率作為人口紅利的結(jié)束點,中國的人口紅利會在2015年消失。由圖3可以看出,中國的人口紅利階段為1973~2015年,中國收獲了42年的人口紅利。2015年以后,隨著中國人口紅利的最終消失,傳統(tǒng)的以要素投入帶來經(jīng)濟的高速增長模式將變得不可持續(xù)。四、人口紅利消散的經(jīng)濟社會影響國際比較

為了研究人口紅利前后經(jīng)濟發(fā)展差異,我們按照人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟發(fā)展水平選取了美國、日本、韓國、澳大利亞和法國這幾個人口紅利消散的國家,首先用消費-收入生命周期的方法計算各國的人口紅利情況,然后比較其人口紅利消失前后對這些國家的經(jīng)濟社會影響,以對處于人口紅利消失邊緣的中國提供有益的啟示。

首先將各國不同年齡層的消費和勞動力收入除以30~49歲的人均勞動力收入的數(shù)據(jù)予以標準化,標準化之后的數(shù)據(jù)以人口年齡結(jié)構(gòu)為權(quán)重進行加權(quán)平均得出各國每年的有效生產(chǎn)人口和有效消費人口,即實際人口撫養(yǎng)比。當實際人口撫養(yǎng)比的變化率大于零時,人口紅利出現(xiàn),當實際人口撫養(yǎng)比的變化率小于零時,人口紅利消失。這五個國家人口紅利最終結(jié)果如圖4所示,表1則顯示了這幾個國家人口紅利的起止時間以及人口紅利期間與期后的經(jīng)濟的增長率。

表1顯示,人口紅利消失之后各國的平均經(jīng)濟增長都較之前有所降低,特別是日本和韓國的變化最大。日本的人口紅利開始于戰(zhàn)后1950年,戰(zhàn)后的日本嬰兒激增,嬰兒潮時期的出生人口成長為成熟勞動力所帶來的人口結(jié)構(gòu)變化給日本帶來了32年的高速增長,國民生產(chǎn)總值年平均增長率達到了6.77%,并于上世紀70年代國民生產(chǎn)總值已先后超過法國和德國,成為僅次于美國的世界第二位經(jīng)濟大國。但這種人口結(jié)構(gòu)帶來的經(jīng)濟增長難以維持,1981年、1982年之后,日本的平均GDP增長率開始下降,經(jīng)濟增長速度低于人口紅利階段,僅為2%。日本的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變不僅使得經(jīng)濟增長疲軟,同時社會需求隨之減少,勞動年齡人口既是社會財富的創(chuàng)造者,也是社會需求的創(chuàng)造者,勞動年齡人口的減少必然會使得社會總消費和社會總供給減少,而老年人口比重的上升還會加深社會保障壓力,社會總供給不足會引起社會保障資金的不足,勞動年齡人口會出于養(yǎng)老的考慮增加預防性儲蓄,減少投資和儲蓄,進一步壓縮了社會的總需求,最終影響經(jīng)濟的增長。

韓國的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與日本極為相似,韓國的人口紅利發(fā)生在1966~2008年,人口紅利持續(xù)了43年。朝鮮戰(zhàn)爭后,韓國出現(xiàn)了嬰兒潮,當大批的嬰兒成長為勞動力,韓國的勞動年齡人口比重不斷上升,勞動力數(shù)量的上升帶來了韓國的經(jīng)濟的快速發(fā)展。Bloom(1997)[10]認為人口紅利可以解釋韓國的經(jīng)濟增長的1/3。由表1可以看出,從“人口紅利”期韓國的平均GDP增長率高達8.171%,韓國利用人口紅利的這一機遇期實現(xiàn)了舉世矚目的“漢江奇跡”。隨著生育率的逐漸下降,韓國的人口紅利開始消失,人口紅利消失后,人口老齡化正在加重韓國的社會負擔,韓國統(tǒng)計局發(fā)布的《2014年韓國社會指標》顯示,以2013年為基準,韓國人口為5042萬人,65歲以上的人口數(shù)占到了13%,而1980年韓國65歲及以上老年人僅占總?cè)丝诘?.8%,同時預測該比例會在2030年上升為24%,2040年為32%,隨著人口老齡化的加速,2013年韓國國民人均年齡首次超過40歲。老齡人口比重的不斷提高以及預期壽命延長使得社會保障支出大幅提高,政府財政不堪重負,經(jīng)濟運行速度放緩。表1數(shù)據(jù)顯示,“人口紅利”期后韓國的平均GDP增長率僅為3.23%,正如預計的那樣,美國、法國與澳大利亞也面臨上述國家同樣的困境:經(jīng)濟增速隨著人口紅利的消失而放緩。

雖然上述國家人口紅利消失對經(jīng)濟社會的影響表現(xiàn)不盡相同但大體相似:首先,人口紅利消失之后國家總?cè)丝谥袆趧幽挲g人口比重下降,勞動力供給水平下降,進而勞動力價格不斷提高,生產(chǎn)成本上升進而影響國內(nèi)和國際的經(jīng)濟競爭能力,導致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不斷外移,影響國家經(jīng)濟長期發(fā)展。典型的代表是日本與韓國,由于國內(nèi)勞動力成本上升,制造業(yè)不斷向東亞與南亞國家轉(zhuǎn)移,導致了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化,損害了國內(nèi)經(jīng)濟潛力,使得國內(nèi)經(jīng)濟增長長期乏力;第二,老年人口比重不斷提高,社會養(yǎng)老保障支出大幅提高形成沉重的社會負擔,拖累了國內(nèi)經(jīng)濟;第三,人口撫養(yǎng)比例的上升會使得一些社會問題凸顯,根據(jù)美國聯(lián)邦局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國在2010年謀殺案發(fā)生率(每10萬人,下同)達到4.8,由于美國的人口結(jié)構(gòu)的復雜性,美國的犯罪率比同等富裕國家如德國、英國等高很多,而法國在2004年謀殺案發(fā)生率為1.4,澳大利亞在2002年謀殺率為1.9,均比他們在人口紅利階段的犯罪率要高。此外,人口撫養(yǎng)比的上升會增加勞動年齡人口的負擔,適齡勞動力需要分配更多的比例用于老人和小孩,這不利于收入的合理分配和資金的積累,同時會對社會關(guān)系以及社會穩(wěn)定產(chǎn)生影響。

五、結(jié)論與啟示

文章采用聯(lián)合國人口預測數(shù)據(jù)與NTA(the National Transfer Accounts)消費水平和勞動力收入的數(shù)據(jù),對中國人口紅利的起止期進行了測算,結(jié)果顯示,以實際有效勞動力收入水平與有效消費水平衡量的中國人口紅利開始于1973年,并將于2015年消散。同時測算比較了美國、日本、韓國、法國、澳大利亞等代表性國家“人口紅利”期內(nèi)及“人口紅利”期后的經(jīng)濟增長率,結(jié)果顯示,在人口紅利消散后,這些國家無一例外進入了經(jīng)濟低增長時代。盡管中國的經(jīng)濟發(fā)展狀況與美國、日本、韓國等國家有所不同,但是在人口紅利消失后同樣面臨有效勞動人口比重下降、人口老齡化的嚴峻挑戰(zhàn),在經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型時期,如何應對人口紅利消散后的經(jīng)濟趨緩新狀態(tài)和老齡化社會新態(tài)勢是擺在中國政府面前一個亟需解決的問題。基于此,我們認為,當前的人口政策與勞動保障政策都亟需調(diào)整。

(一)逐步放松計劃生育政策,實現(xiàn)新生人口的有序增長

計劃生育政策在相當長的一段時間內(nèi)對我國經(jīng)濟的發(fā)展和人口紅利的收獲都起到了積極的作用,但是由于現(xiàn)在我國的出生率和死亡率持續(xù)降低導致我國的勞動人口比重下降,出生率已經(jīng)持續(xù)多年位于人口更替率下方,新生勞動力人口嚴重不足,這將嚴重損害中國經(jīng)濟未來的發(fā)展?jié)摿Γ梢灶A見的是,隨著人口老齡化的加劇,我國勞動力資源短缺與勞動力成本上升現(xiàn)象將會變得更加嚴重,因此,適應形勢,逐漸放松計劃生育政策,適當提高生育率,是解決未來中國經(jīng)濟發(fā)展的根本措施。

(二)消除各種制度障礙,實現(xiàn)勞動力城鄉(xiāng)之間自由流動

在新生代勞動力成為有效勞動力之前,中國就已經(jīng)處于人口紅利消散期了,其對中國經(jīng)濟的影響已經(jīng)不可避免。從短期來看,挖掘現(xiàn)有人口潛力,實現(xiàn)勞動力城鄉(xiāng)之間自由流動不失為一個有效的辦法。從中國的人口現(xiàn)實來看,中國農(nóng)村仍然存在部分剩余勞動力,這些勞動力在農(nóng)村地區(qū)沒有完全向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移主要是因為各種制度障礙,如戶籍制度、社保制度與教育制度的限制等,使得這部分農(nóng)村勞動者及其子女無法有效的融入城市,降低了這部分農(nóng)村勞動者向城市轉(zhuǎn)移的可能性。要想真正實現(xiàn)城鄉(xiāng)勞動力的自由流動,需要我國政府加快推進戶籍制度改革,逐步實現(xiàn)農(nóng)村勞動力在勞動收入、社會保障以及子女就業(yè)等方面享受與城市勞動力同等的待遇,從而延續(xù)我國人口紅利的持續(xù)時間,為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革和完善社會保障制度爭取更多的時間。

(三)實現(xiàn)延遲退休政策,提高勞動力的參與度

延遲退休政策在發(fā)達國家一直作為改革養(yǎng)老金制度的重要工具,國家財政入不敷出的問題迫使發(fā)達國家提高退休年齡來降低福利開支。為了緩解勞動力短缺以及養(yǎng)老金支出不斷上漲的狀況,中國可以效仿日本的做法,采取彈性退休的做法,對不同的年齡層次老人采取不同的退休政策:對于即將退休的勞動者而言,在自愿的前提下延長退休年齡;對于相對低齡的老齡人口,鼓勵退休后再就業(yè);對于中老齡人口,可以根據(jù)個人情況,鼓勵他們到社區(qū)中做一些力所能及的工作,同時制定相應的政策來保護這些老人的合法權(quán)益。延遲退休政策正是從消費-收入生命周期模式的角度來考慮,旨在提高老年人口的有效生產(chǎn)收入,使得人口紅利曲線向外延伸。

(四)加大人力資本的投入,提高勞動人口素質(zhì)

根據(jù)中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2013年中國人口的平均受教育年限僅為9.05年,其中40~44歲的年齡人口的平均受教育年限為9年,20~24歲年齡組的人均受教育年限超過11年,說明我國的新增勞動力的受教育水平在不斷提高,但目前中國的在業(yè)人口以初中及以下文化程度為主,占總就業(yè)人口的3/4,接受高等教育的就業(yè)人員僅占10%。我國的高素質(zhì)人才的數(shù)量和質(zhì)量的缺乏不利于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟的持續(xù)增長,美國的經(jīng)濟能夠保持高的增長率主要得益于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人力資本的發(fā)展,中國應該借鑒美國的經(jīng)濟發(fā)展模式,依賴技術(shù)以及人力資本來促進經(jīng)濟的持續(xù)增長。一方面,我國應該加大教育支出,提高勞動人口素質(zhì)。另一方面,我國應該改革教育制度,提高教育質(zhì)量,多方面去開發(fā)勞動力資源。同時,應大力發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育,全方面提高勞動力素質(zhì),積累更多的人力資本來維持經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,推動我國的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(五)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高產(chǎn)品的附加值

改革開放以來,中國一直依賴廉價的勞動力資源優(yōu)勢發(fā)展加工制造產(chǎn)業(yè),成為“世界工廠”,但是縱觀發(fā)達國家的發(fā)展歷程,低層次的產(chǎn)業(yè)無法帶動經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,所以中國需要進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級,從粗放式的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s式的經(jīng)濟增長模式,提高第三產(chǎn)業(yè)比重,平衡地區(qū)之間的經(jīng)濟發(fā)展,借力沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶動中東西部的騰飛。此外,我國企業(yè)應該在干中學的過程中大力引進高新技術(shù),注重提升自主創(chuàng)新能力,利用技術(shù)創(chuàng)新帶動中國經(jīng)濟持續(xù)增長。

參考文獻:

[1]蔡昉,王德文.中國經(jīng)濟增長可持續(xù)性與勞動貢獻[J].經(jīng)濟研究,1999,(10):60-68.

[2]Andrew Mason, Wang Feng.Demographic dividend and prospects for economic development in China[R].United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structure,2005,(5):141-145.

[3]車士義,陳衛(wèi).中國經(jīng)濟增長中的人口紅利[J].人口與經(jīng)濟,2016,(3):16-23.

[4]蔡昉,中國的人口紅利還能持續(xù)多久[J].經(jīng)濟學動態(tài),2011,(6):3-7.

[5]劉洪銀.人口撫養(yǎng)比對經(jīng)濟增長的影響分析[J].人口與經(jīng)濟,2008,(1):1-6.

[6]汪小勤,汪紅梅.“人口紅利”效應與中國經(jīng)濟增長[J].經(jīng)濟學家,2007,(1):104-110.

[7]郭晗,任保平.人口紅利變化與中國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變[J].當代財經(jīng),2014,(3):5-13.

[8]Andrew Mason.Demographic transition and demographic in developed and developing countries[J].United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implication of Changing Population Age Structure,2005,(2):81-87.

[9]王豐.人口紅利真的是取之不盡、用之不竭的嗎?[J].人口研究,2007,31(6):16-83.

(責任編輯:鐘 瑤)