生活化

洪榮極

中圖分類號:G632 文獻標識碼:B 文章編號:1002-7661(2016)10-239-02

人民教育家陶行知指出“生活無時不在”,即生活處處蘊含著教育的意義。現代課程理論認為:數學教學要與現實生活聯系,并要求數學教學必須從學生熟悉的生活情景和感興趣的事物出發,使他們體會到數學就在身邊,感受數學的趣味和作用,體會到數學的魅力,促進學生對數學領域的思維。所以,在數學教學中要緊密聯系生活講數學,把生活體驗數學化,數學問題生活化,提倡“教學生活化”,發展學生的思維能力。

一、數學教學生活化,促進學生主動探索和建構

人類的數學學習活動是從最初的結繩計數開始,經過數千年的演變,才成為今天的文字和符號學習,從而使數學演變成一門抽象性極強的學科,讓很多人面對數學只能“望洋興嘆”,認為數學枯燥乏味、索然無趣,學習難度大,失去信心。所以教學時,教師應該注意讓學生體會數學與生活的聯系,從學生熟悉的生活現象入手,把抽象的數學知識變得生動有趣,使學生對數學產生濃厚的興趣,促進學生對數學知識進行主動探索和建構,發展學生的數學思維。

例如,人教版三年級下冊第108頁例1:

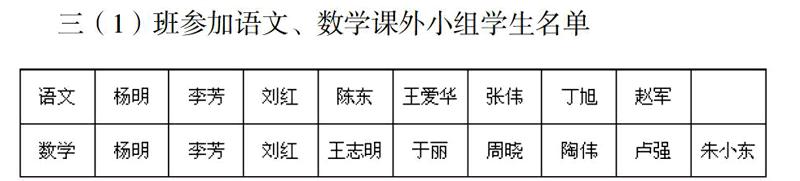

三(1)班參加語文、數學課外小組學生名單

可以進行這樣教學:

調查:參加數學小組和語文小組的情況。

活動:在講臺一側有一個紅色呼拉圈,另一側有一個藍色呼拉圈,請參加數學興趣小組的同學站在紅色呼啦圈里,參加語文興趣小組的同學站在藍色呼啦圈里。

沖突:既參加數學興趣小組又參加語文興趣小組的同學該怎么站?

生1:站在紅色的呼啦圈里。

生2:站在藍色的呼啦圈里。

生3:不對,他既參加數學興趣小組又參加語文興趣小組,應該兩個圈都要站。

師:那該怎么站呢?

生4:一只腳站在紅色的呼啦圈里,另一只腳站在藍色的呼啦圈里。

生:哈……

師:同學們能不能設計一幅圖,把我們剛才活動的結果表示出來呢?

學生小組合作,自主繪圖。

學生展示作品并作出說明。

師:你們知道嗎?剛才同學們設計的這個圖是十九世紀英國的哲學家和數學家韋恩在 1881年發明了的——稱為韋恩圖。

師:現在你們做到了,真了不起!如果你生于他之前,那么,這偉大的發明就要用上你的名字了。

……

從學生已有的生活經驗和認知水平出發,選擇學生熟悉的、感興趣的身邊事物,讓學生深深感受到學習數學不但不難,而且很有趣味,樹立學生學習數學的自信心,自主探索和建構數學知識。

二、數學教學生活化,促進學生抽象思維的發展

孩子的思維構建要以具體的事物為主。法國學者盧梭甚至認為:“兒童時期是理解性睡眠時期,不宜用理性的方法對他們進行訓練,應該讓他們接受大自然的教育,接受感性經驗的教育,接受實際事物、實際行動的教育。”教學時要充分利用生活中的情景和實例,引導學生觀察、比較,將抽象的數學知識具體形象化,從而幫助學生深刻理解,形象記憶,提煉數學,促進學生抽象思維的發展。

例如:教學《平移與旋轉》時就可以從學生熟知的生活入手,讓學生觀察教室里門、窗是怎樣開、關的,電風扇是怎樣運轉的,等等。通過觀察身邊熟悉、具體的事物,理解平移和旋轉的概念,再把視野拓寬,尋找生活中的平移和旋轉,最后把知識活化,自行創編平移或旋轉。把抽象的知識形象具體化,更有利于小學生的認識規律。又如教學鋪磚問題時,可以創設生活情境,讓學生充當鋪磚師傅,先動手擺一擺,再聯系生活實際,組織學生討論、研究,發現問題,提出問題,解決問題。

像這樣化抽象為具體,再從具體到抽象,不斷促進學生抽象思維的發展。生活是豐富多彩的,生活不僅提供給學生無限的快樂,而且它為學生的數學學習提供了豐富的感性認識,教師應為學生創設熟悉的生活情境,提供感興趣的生活事例,可操作性的生活材料等來作為學生探索的對象和內容,讓學生在特定的數學活動中充分的感受體驗,使其抽象的數學知識生活化,讓他們更多地體會和享受學習數學的快樂。

三、數學教學生活化,提高解決問題能力

我在閱讀了廈門教育局局長任勇在《開放潮》發表的“數學眼光看生活”系列作品后,深深地感受到教會學生在生活中活用數學的必要性。身為數學教師不僅要善于挖掘生活中的素材,從學生的生活實際引入數學知識,把生活問題數學化,還要讓學生走出課堂,把書本上、課堂中所學的知識運用到實際中,培養學生解決實際問題的能力。

如上“折扣”這一課時,可以這樣設計:端午節來臨之前,許多商家、超市到處發放打折優惠的廣告,我發現幾家超市賣著完全相同的商品,卻標著不同的打折方法,如百佳麗超市標著九折優惠,而閩鑫隆超市標著八折大酬賓,你們說顧客應該上哪家超市去買這種商品?”同學們頓時活躍起來,各抒已見,有的說到打八折的超市買,因為它打的是八折,比九折低;有的說去打九折的商店買,因為它本來的價錢可能低一些;還有的說,先看看兩家超市原來的標價后再下定論。這時候,老師馬上問學生,原來的標價就是百分數應用題中的什么量?有的學生馬上回答,原來的標價就是百分數應用題中的單位“1”的量,老師作下肯定的答復,這樣既使學生無形中加強單位“1”的量的訓練,又使學生理解了“折扣”。

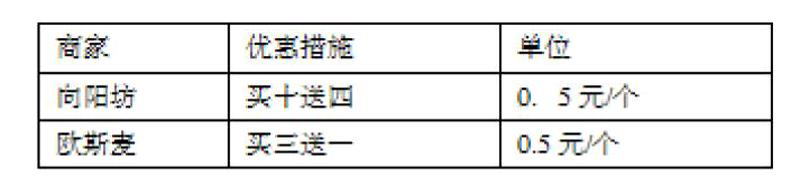

在學生理解“折扣”后,出示這樣一道題:我校有128名學生,六一兒童節要購買面包,兩家面包店作出如下優惠:

師:請你們幫助老師算一算買哪一家的面包合算?

生1:0.5×10÷(0.5×14)≈71%,約七一折。

128×0.5×71%≈45(元)

生2: 3×0.5÷(4×0.5)=75%,即七五折。

128×0.5×75%=48(元)

最后進行比較決策,得出買向陽坊的面包比較省錢。因為這些習題所講的內容都是學生日常生活中經常見到的,學生們熟知它們的樣子和活動方式,所以這樣的課堂教學,學生樂于參與,勇于思考,盡管題目有點難,但學生還是能借助他們的生活經驗進行形象、直觀的思維,顯然學生思維能力就能得到充分發展。

總之,生活化是數學思維發展的奠基石。它能引導學生在生活中感悟數學,學習數學,體會數學的價值,并能用所學的知識解決生活中的數學問題,享受應用數學知識創造性地解決生活實際問題的無窮樂趣,提高思維能力,又培養了學生勇于探索、勇于實踐、勇于創新的科學精神。