學習型城市治理:基于杭州市實踐圖景的考察

姜利標

?

學習型城市治理:基于杭州市實踐圖景的考察

姜利標

摘 要:杭州市在城市發展變遷的過程中,歷經城市工業化治理和信息化治理實踐形態之后,逐步過渡并形成學習型城市治理的實踐形態。它從學習目標、學習原則、學習主體責任以及學習內容四個方面塑造了新的治理框架和實踐模式。這種城市治理理念在城市發展的推動主體、依賴方式以及推進邏輯三個層面上形成了獨具特色的地方治理方式,從而能為我國當前城市化發展實踐增添地方治理轉型的參考性經驗。

關鍵詞:學習型城市治理;發展節點;框架圖景能動實踐

如何謀劃“更加美好、更加有序”的城市生活棲居之地已成為生活在這里的人密切關注的議題。。這在某種意義上表明,城市的變化和發展離不開生活主體的能動性實踐,其中的主體既包括城市相關部門的管理者,也包括在這里勞作歇息的普通公眾。黨的十八屆三中全會明確指出,“推進國家治理體系和治理能力現代化是我國全面深化改革的總目標”,與此同時大會也強調各地方基層組織或單位可在自身基礎之上科學地創新社會治理體制,為創建“民主、公平、正義、法治”的社會主義制度而努力。從而作為“城市發展質量指數、城鎮化質量指數都比較高的杭州市”①中國社會科學院創新項目組:《城鎮化質量評估與提升路徑研究》,2013,第6頁。,在發展過程中所積極探索的城市治理理念,可以說在某種程度上能為多元化的城市治理創新機制提供經驗性參考。

一、發展節點:學習型城市治理的來臨

城市發展和治理并不是要賦予它亙古不變的風格、形態或功能,也不是要讓它隨歷史車輪而出現倒退、停滯甚至消亡的結果, 實際上它是經濟、 政治、 社會、 文化等多方面因素綜合導致的結果。從而從“整體主義”的視角來看,變化和發展仍是當前城市發展與治理的必然主題。杭州市學習型城市治理的出現,可以說是它在自身變化發展的過程中歷經工業化實踐形態、信息化實踐形態之后的一種新的發展與治理實踐形態。

(一)城市治理的工業化

“工業化”是現代城市發展與治理的最早定位,它也是傳統城市過渡到現代城市的必然結果。早期城市發展的目標或功能,大都是作為政治或軍事的管治中心而出現,從而與現代城市的工業化目標相去甚遠,其中的原因有兩點:第一,工業化的開端涉及“運用大規模機器對無生命物質資源進行的開采和利用”②[英]安東尼·吉登斯:《民族、國家與暴力》,胡宗澤等譯,北京:三聯書店,1998。,而古典城市所承載的經濟屬性則主要限定在簡單的手工業作坊狀態之中,遠遠沒有達到現代意義上的城市發展“大規模機器運用的程度”;第二,即使城市以經濟發展為目標,它更多地也是為當時政治或軍事功能屬性而服務,經濟生產僅僅作為一種次屬功能而存在。“新中國主權的獨立”以及“工業化道路”的發展憧憬,使杭州市在發展過程中擺脫了過去城市治理受制于政治、經濟的羈絆,從而大踏步地邁向現代工業化城市治理的目標。另外我國1979年的改革開放政策,也釋放出杭州城市發展的潛能,為它研發技術、招商引資、規模產業經濟等工業化實踐創造了發展的機遇和平臺。

當然,我們評價一個城市是否完成現代城市的工業化進程,可以從國際常用的兩個指標進行衡量,即結構性指標和人均收入指標。其中結構性指標反映的是三大產業占GDP的比重及其變化。如當第一產業占GDP的比重小于或等于20%同時第二產業的比重高于第三產業的比重時,表明該國家或地區進入工業化的中期階段;當第一產業占GDP的比重小于或等于10%同時第三產業的比重上升到最高水平時,表明該國家或地區的工業化進入到后期階段。而人均收入指標則反映一個國家或地區的經濟發展水平、經濟實力、居民的平均生活水平或狀態等,它與工業化之間的關系又可以具體劃分為不同的層次(如表1)。①[美]錢納里等:《工業化和經濟增長的比較研究》,吳奇等譯,上海:上海三聯出版社,1989,第71頁。

表1 人均收入水平與工業化狀態的關系(按1970年的美元價格計算)

我們如果先用產業結構比重指標去衡量杭州市的工業化城市治理發展現狀時,可以發現(如表2)②《杭州市統計年鑒(1978—2009)》,杭州統計信息網,http://www.hzstats.gov.cn。:1981年杭州市第一產業占全市生產總值的比重在20%以內,而1993年杭州市的第一產業生產總值比重已下降到9.9%的水平,到2009年它的第三產業生產總值比重已首次超過第二產業生產總值比重。也就是說從產業結構指標來看的話,杭州市的工業化治理目標自1981年就已經過渡到工業化城市的中期階段,這種狀態一直持續到2008年底,并于2009年正式跨入工業化城市治理的后期階段。另外,我們通過數據也可以發現,杭州市在工業化進程中的第一產業生產總值占全市生產總值的比重呈整體下降趨勢,與此同時全市的生產總值也逐漸轉移到“以穩定的第二產業”與“增長的第三產業”生產總值為主的發展格局上。

表2 改革開放以來杭州市產業結構占GDP的比重

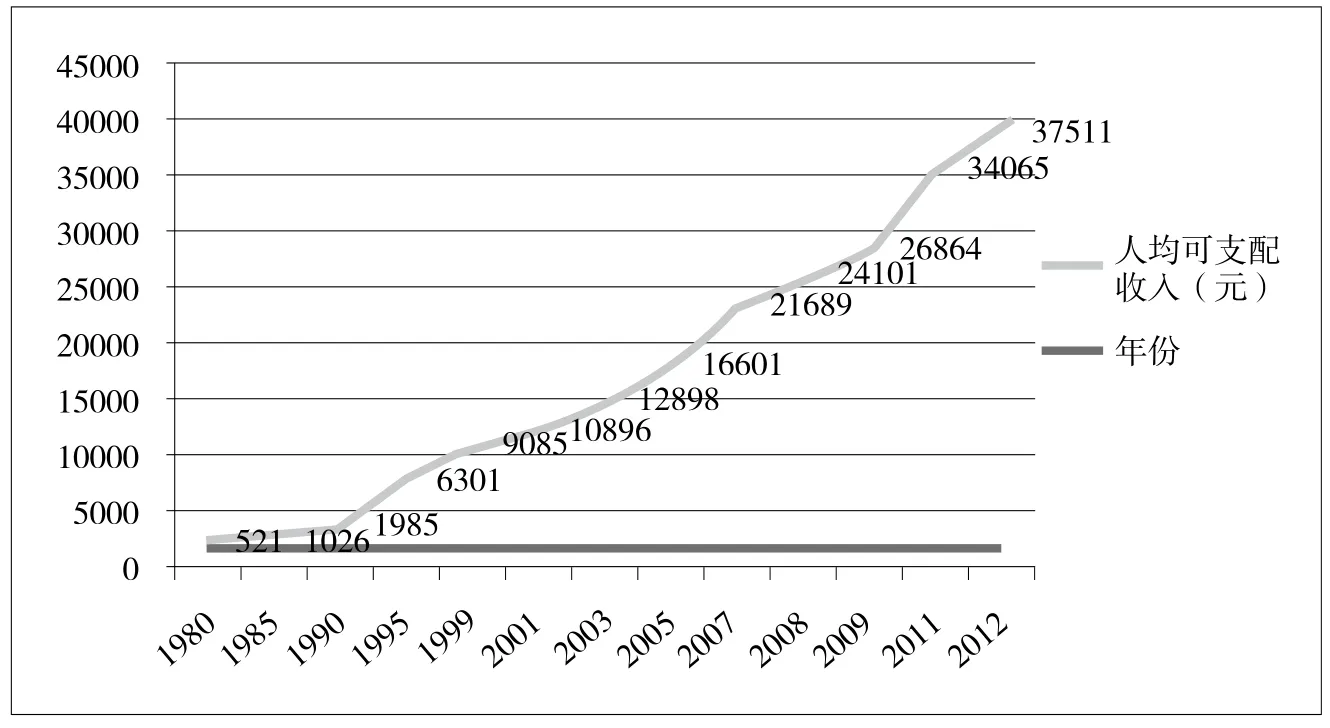

實際上,我們還可以從錢鈉里等學者提出的“人均收入水平與工業化發展狀態”的對應關系、采取更純粹的人均可支配收入指標來觀測杭州市的工業化城市治理目標。由于衡量單位之間的不同,國內外學者通過方法計算得出:20世紀50年代至90年代期間,1美元大概等于2元,從而這期間的數值我們可按照2的轉化率進行換算①雍紅月等:《對內蒙古工業化階段的測度分析》,《內蒙古大學學報(人文社會科學)》,2003(3)。;1990年之后的人民幣與美元匯率則大致維持在1美元等于7.39元②由于1990年之后美元與人民幣的匯率大致穩定,因此通過將1990—2012年的美元對人民幣匯率進行算術平均之后,即(4.78+5.3 2+5.51+5.76+8.62+8.35+8.31+8.29+8.28+8.28+8.28+8.28+8.28+8.28+8.28+8.19+7.97+7.60+6.95+6.83+6.77+6.46+6.31)/23=7.39。其中每年的平均匯率來源于中國人民銀行統計數據,具體可參見:http://www.pbc.gov.cn。,這期間的數值可大致按照7.39進行轉化。

圖1 杭州市1980—2012年城鎮居民人均可支配收入水平

在經過相應的數值轉化之后,我們可以發現:杭州市在1985年的時候,城鎮居民的人均可支配收入1026元換算成美元之后為513,與錢鈉里等學者所確定的工業化中期狀態接近;2005年杭州市城鎮居民人均可支配收入16601元換算之后大約為2246美元,符合錢鈉里等學者確定的工業化后期發展標準。也就是說,通過城鎮居民人均可支配收入來看杭州城市治理的工業化目標狀況時,實際上表明杭州市自1985年左右就已跨入工業化的中期階段并于2006年進入工業化的后期階段。③這里與產業結構指標出現的時間有一定差異,其中的原因在于,當前城市人均可支配收入是分轄區內城鎮居民與農村居民分別統計而成。因此在對城市工業化形態進行考察時,只擇取了杭州市城鎮居民的人均可支配收入數值指標。自此,通過城市發展的工業化兩大代表性的指標比對和考察,我們可以確定杭州市已經完成了城市治理的工業化目標。它的第二產業產值比重已經穩定在GDP的50%左右;與此同時第三產業的產值比重也逐漸上升到48.5%并超過第二產業。這在一定程度意味著,杭州市的發展需要轉換自身的實踐治理目標和理念。

(二)城市治理的信息化

丹尼爾·貝爾指出,當一個國家第三產業的產值在GDP總量中占據重要地位且第一產業從業人員很少、只起基礎性作用時,就意味著這個國家迎來了“后工業化發展時代”。世界發達國家第三產業的產值占GDP的比重達到60%多,第三產業的從業人員占80%以上,而第一產業的從業人員卻僅為2%~3%。④鄭新立:《第三產業占比太低 要制定優惠政策》,經濟觀察網,http://www.eeo.com.cn/2010/03/07/164489.shtml。貝爾認為,發達國家的產業結構已由制造業轉向服務業,從而導致了新技術精英涌現以及社會的重新分層。⑤[美]丹尼爾·貝爾:《后工業社會的來臨:對社會預測的一項探索》,高铦等譯,北京:新華出版社,1997。但對未來城市的發展方向、治理方式、形態變遷等,貝爾卻沒有做出任何明確的預測。不過一些城市發展的規劃者似乎捕捉到了信息革命對城市產業結構升級以及日常生活的影響,因此提倡打造現代城市的信息化時代。正如日本科學技術和經濟研究團體于1967年給“信息化”下的定義,它是指 “在整個社會經濟結構中,信息產業獲得長足發展并逐步取得支配地位的一種社會變革歷史進程。”不過,這種認識也只是從產業結構的變化來認識信息科技在城市發展與治理中的重要性,從而并沒有描繪出未來城市發展與治理的具體狀態。學術界對“信息化城市”的關注卻直到20世紀80年代才由曼紐爾·卡斯特正式提出,它指在人們日常生活中起支配地位的技術或信息設備,瓦解或重組了以往的城市空間和秩序,從而成為未來城市發展與治理的重要實踐形態。①[美]曼紐爾·卡斯泰爾:《信息化城市》,崔寶國等譯,江蘇:江蘇人民出版社,2001。

由于城市的信息化治理目標需要建立在工業化的積累轉型以及科技的吸納能力基礎之上,從而這種過渡形態一般發生在城市治理工業化成熟期或后工業化時期。另外,當21世紀整個世界越來越成為一個“地球村”且信息在人們日常生活中越來越占支配性地位時,“信息化”已成為一個國家或地區的必然發展趨勢。2002年黨的十六大報告也提出,要確立“以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化”②江澤民:《全面建設小康社會,開創中國特色社會主義事業新局面——在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告》,新華網,http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/17/content_693542.htm。的新型城市發展之路,從而為城市發展到一定階段之后的未來治理目標指明了方向。其實,杭州市在20世紀末轉向后工業化階段前,也認識到城市發展和治理轉型的急迫性,從而它在自身先前工業化治理的基礎之上積極大力地推進以“信息港”、“新藥港”為主的“1號工程”城市信息化建設,“構筑數字杭州,建設天堂硅谷”的城市發展戰略和治理目標。在隨后的城市治理實踐中,杭州市緊緊圍繞“信息產業發展、信息技術推廣應用、信息化管理”三大重點領域③陳新科:《杭州大步挺進國際一流信息化城市》,《杭州日報》,2008-08-29。,集技術、資源和人才優勢于一體,完善了工業化階段之后的信息化城市建設框架,并在信息基礎設施的建設、信息產業的培育、信息技術的運用、信息化的立法等方面獲得不少創新榮譽和稱號。如國家信息化綜合試點城市;國家電子政務、電子商務、金卡工程、數字電視、企業基礎信息交換、政務信息資源共享及業務協同試點城市;國家軟件產業基地;國家服務外包基地城市等。

(三)學習型城市治理的來臨

當杭州市城市治理目標由工業化過渡到信息化之后,并不意味著它在城市發展與治理目標上的終結。實際上信息化建設在給城市發展注入活力的同時,也相應地給“以生活為主旨的人”帶來人際關系與生活環境的生疏、隔離甚至異化。人們過去所習慣的“人與人之間的現實關系”逐漸被“人與技術、人與信息的媒介關系”所取代。一些承載技術、信息的媒介或平臺,如數字電視、移動通訊設備、監控設施、虛擬警察等正成為日常生活中的主角,以往城市生活的人卻不斷地演變成為自己生活的被動者、邊緣者甚至陌生者,甚至仿佛與這個曾經來過的棲居世界格格不入。

其實,杭州市在2002年著手構筑信息化城市時也認識到信息化建設可能給現代城市生活帶來消極影響,從而在注重信息化治理的同時也提出“構建終身教育體系和建設學習型城市”的治理要求,并出臺了《杭州市人民政府關于杭州市構建終身教育體系、建設學習型城市的意見》。2011年杭州市針對信息化城市建設探索過程中的經驗再次出臺了政府1號文件,即《關于推進學習型城市建設的若干意見》,明確提出自身在信息化建設的同時也留意打造學習型城市的治理目標。這種學習型城市是指,“以城市發展為廣大市民的奮斗目標,以人力資源能力建設為中心,樹立終身教育、終身學習的理念。形成真正尊重知識、尊重人才的社會氛圍,不斷提高居民素質和城市文明程度,不斷增強城市的綜合競爭力,促進經濟社會的可持續發展”①許學國等:《學習型城市內涵研究》,《上海大學學報(社會科學版)》,2003(4)。。

意見進一步指出,“到2015年,初步形成學習型城市雛形;到2020年,基本建設成學習意識普遍化、學習行為終身化、學習組織系統化、學習體系社會化的學習型城市治理目標,從而掀起了杭州市‘人人學習、終身學習’的新風尚”②中共杭州市委杭州市人民政府:《關于推進學習型城市建設的若干意見》,杭報在線,http://gov-hzrb.hangzhou.com.cn/ system/2011/01/05/011165457.shtml,2011-01-05。。杭州市學習型城市治理目標的最終明確化,也在某種程度上解釋了為什么早在2002年提出卻直到2011年才正式得以實踐。其中的緣由就在于,學習型城市治理需要建立在城市工業化、信息化治理積累的基礎之上。只有城市發展到一定階段之后,生活在這里的人才能真正享受社會經濟發展的果實,才能真切體悟學習的壓力和動力,才能積極投身到“人人共創”的城市治理氛圍中來。

二、框架圖景:學習型城市治理的構成

杭州市在以往城市發展的基礎之上轉向學習型城市治理目標的定位,可以說是自身經濟社會發展的必然結果,從而這種城市治理的重點就在于“學習什么”以及“如何學習”。其中,“學習什么”主要涉及的是城市治理的要求、目的以及學習內容等方面的規劃;而“如何學習”則強調的是具體性的學習怎么落實或怎么操作。簡單地說,杭州市的學習型城市治理實踐形態由行動目標、行動原則、行動主體以及學習內容四個方面構成。

(一)學習型城市治理的行動目標

目標是個體或組織根據自我的實際所期望達到的狀態,它能激勵行動者朝預設的方向而行動。目標的制定既不能偏離現實太遠,否則容易演化成烏托邦式的空想并最終化為行動的泡影;目標的制定也不能太局限于現實,否則缺乏行動實踐的籌劃性。因此,行動目標需要與行動者能夠“控制的手段”以及“不能控制的條件”相一致③[美]帕森斯:《社會行動的結構》,張明德等譯,江蘇:譯林出版社,2003。,從而在確立目標、選擇手段、克服障礙等過程中遵循一定的社會規范。正如上文所述,杭州市經過產業結構的調整以及對科技、信息的運用,在依托現實發展的情境基礎之上籌劃出未來城市的發展方向,即在2015年初步形成學習型城市治理的雛形,到2020年基本建設成學習型城市治理的圖景。

首先,學習型城市治理重在讓這種學習意識深植于每位生活在這里的個體,從而形成“你學、我學、大家學”的集體性學習氛圍。杭州市設定在2020年基本形成全民學習、終身學習的共識,讓學習成為市民的自覺意識、情感需要以及日常的生活習慣。其次,學習型城市治理并不是說讓個體養成“今天學習明天就不學習、有時間學習沒時間就不學習”的狀態,而是要讓“活到老且學到老”的理念與個體生命的延續保持一致,將學習的行為終身化。再次,學習型城市治理需要覆蓋城鄉、全民共享的系統化、社會化的學習服務體系。也就是說,在構建學習型城市治理的過程中,個體不僅需要養成學習的意識以及習慣,政府、社會各界也需要為多樣化的個體提供不同的社會化學習服務,讓個體能夠更方便、更快捷地通過圖書館、文化館、博物館、檔案館等公共文化設施進行學習。最后,在多元的學習主體介入情況下,學習型城市治理還需形成系統化的學習型組織,通過相應的組織媒介將這些學習服務提供給不同職業、不同崗位。

通過學習意識的普遍化、學習行為的終身化、學習服務的多元化、學習組織目標的系統化設定,杭州市在學習型城市治理實踐過程中,已經形成了比較完善的終身學習體系。據初步調查,全市居民都不太拒絕自身能有隨時接受學習的機會,從業人員的職前培訓率已達到90%以上,每年有60%以上的從業人員接受更新知識、提高技能的繼續教育,有60%以上的居民接受社會文化生活教育。

(二)學習型城市治理的行動原則

所謂行動原則,就是指個體或組織在行動過程中所秉持的觀察、處理問題準則,它與外在制度控制因素或規范有區別。規范是行動者所遵從的社會標準,是一種集體性、歷史性或制度性的遺產;而行動原則是為行動目標量身打造的準則,它隨行動目標的實現而中止,從而不像規范那樣具有強制性的社會影響力。外在制度控制因素在單位行動中被稱為行動的條件,它主要針對行動的客觀情境而言,而行動的原則是從行動的內部結構制定的主觀性準則。杭州市打造學習型城市治理的制約規范和客觀情境時,從學習行動的目標出發,制定出相應的城市治理行動原則。

首先,在學習行動中堅持“以人為本”的原則,把城市居民的學習需求作為學習型城市治理的出發點以及落腳點,為居民營造溫馨的學習氛圍并創建良好的學習條件,從而保障他們享受學習過程中的權益。其次,在學習行動中堅持干部做表率的“示范帶頭”原則,以建設學習型黨組織為龍頭,推進學習型機關、學習型學校、學習型企事業單位、學習型社區(村)、學習型家庭等組織建設,“以點帶面”地培育學習型城市。再次,在“試點-推廣原則”下,從實際情境出發針對不同年齡、不同職業、不同文化層次的人群分類指導,提供豐富多彩、形式多樣的學習活動,形成“學習社會化、社會學習化”的快樂學習氛圍。最后,學習活動還堅持在學習個體自身興趣的基礎上秉持“實用性原則”,把學習來的知識轉化成具體分析、解決問題的能力,以學習促創新、以創新促發展。

(三)學習型城市治理的主體責任

雖然在行動目標的設定過程里,“全民參與”是學習型城市治理的主體,但什么樣的主體承擔什么樣的角色和功能還需具體界定。杭州市在打造未來城市治理的發展方向時,主動承擔著學習型城市治理行動主體的引導者角色,并調配資源為多元化的主體提供服務;而杭州市居民在加入學習型城市治理的行動過程中,構成了學習型城市治理行動主體的響應者。但有時引導者、調配者以及響應者并非始終都能保持行動儀式鏈中的完整信息溝通,因此它還需要鏈接行動主體的中介者,去溝通行動主體的引導者與響應者(如圖2)。

圖2 杭州市學習型城市的行動主體圖

在杭州市的學習型城市治理實踐中,學習型組織承擔這樣的職責。通過學習型黨組織鏈接生活在這座城市的黨組織成員,讓他們投入到學習型城市治理中來,樹立黨員帶頭學習的表率作用。通過學習型機關讓公職人員參與到各類學習活動中,并主動為學習響應者提供學習的項目、資源、內容等服務。而學習型學校則主要將那些分散性的學習行動主體進行集聚,在資源充分、高效利用的基礎上對學員進行集中式授學。學習型企事業單位則按照現代企事業管理的要求,以員工的業務知識或興趣知識為主要內容,調動廣大員工更新知識、提高技能、大膽創新的學習積極性。在地緣共同體的基礎上則根據社區發展的不同實際情況,創建學習型社區連接生活在這里的學習主體;最后的學習型組織就是家庭,它的目的就是從社會的最基本單位調動學習個體的主動性,在親情的氛圍內帶動家庭成員去學習。

杭州市依據行動主體所承擔的不同學習責任,區分出學習型城市治理的引導者、調配者和響應者類型,并在此基礎上依據單位群體的趣緣、業緣、地緣和血緣關系,打造出相應的學習型城市治理的中介者角色。多元主體的清晰化表述,也為杭州市學習型城市治理預定了相應的目標,即2020年學習型黨組織和學習型學校達到100%,學習型機關達到95%以上,學習型社區(村)達到80%以上,學習型企事業單位和學習型家庭達到70%以上,從而基本形成多類型、廣覆蓋的學習型組織,并建成全民參與的主體行動網絡體系。

(四)學習型城市治理的學習內容

杭州市提倡學習型治理的內容大致體現在兩個主要方面上,即傳統性知識和現代性知識。傳統性知識主要讓行動者對中華文化進行了解,在具體現實生活中傳承那些依然適用的文化精髓;而現代性知識則主要是提高行動者的社會適應能力和處事能力, 使他們能夠“自在、自如”地在當前的社會環境中生活。當然,“現代知識與傳統知識之間”并沒有絕對的區分。①鄭杭生:《現代性過程中的傳統和現代》,《學術研究》,2007(10)。因此,杭州市在領悟“現代-傳統”之間的辯證法時,堅持以城市發展和城市治理為方向,在學習中國特色社會主義理論體系的同時也注重踐行社會主義核心價值體系,不斷賦予學習內容的多樣化。

首先,學習專業知識和業務技能。專業知識和業務知識以反映當代世界發展趨勢的現代市場經濟、現代國際關系、現代社會管理和現代信息技術等方面為主,讓行動者培養世界眼光,增強戰略思維能力。他們本著“干什么學什么、缺什么補什么”原則,及時去了解工作領域的動態及趨勢并提高創業和發展技能。其次,學習中華文化。強調行動者以“禮敬、自豪”的態度對待傳統文化,細致入微地學習和體會倫理經典、歷史經典、文學經典、哲學經典等文化典籍,弘揚忠、孝、仁、義、禮等中華傳統美德。讓行動者在學習中陶冶情操并提高自我的人格魅力。再次,學習地方性文化。通過對湖橋文化、良渚文化、吳越文化、南宋文化等杭州地方性歷史文化的學習,讓生活在這片土地和來到這片土地的人自豪地將地方性知識演變為常識性知識。在學習的過程中,培養學習型城市行動者對城市的認同感、歸屬感和自豪感,激發他們對杭州的熱情。最后,學習藝術知識。學習主體可以根據自身愛好,學習書法、繪畫、攝影、音樂、舞蹈、戲曲、工美等知識,促進杭州市的“生活藝術化”以及“藝術的生活化”氣息。

杭州市通過塑造學習型城市治理的行動目標、行動原則、行動主體責任以及學習內容四個方面,形成了獨具特色的學習型城市治理框架,從而有別于打造國際性學習型城市的上海和人文性學習型城市的北京等地方。它在學習型城市治理框架的塑造過程中,既注重調動廣大市民的參與,也重視學習型組織的培育和引導;既注重趣緣、業緣在學習型城市治理中的運用,也重視搭建血緣和地緣的學習型城市治理橋接點,從而在具體的實踐過程中初步形成了一些比較有特色的學習品牌,如拱墅區“運河邊上的學習長廊”、江干區的新市民大講壇、下城區的社區終身學習網建設等。

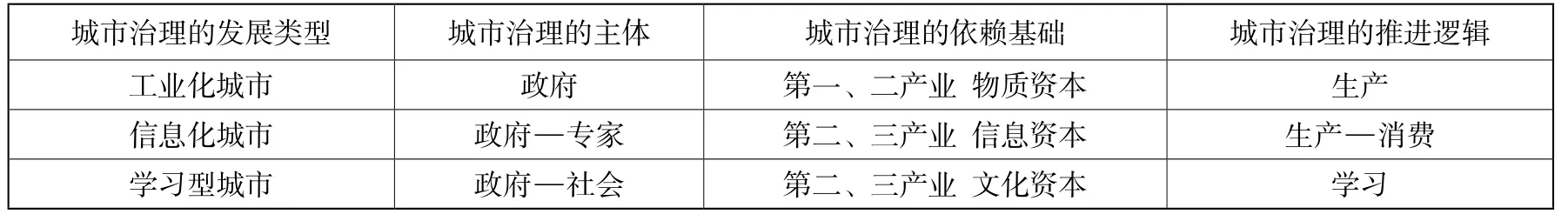

三、能動性實踐:學習型城市治理的形態

通過對杭州市學習型城市治理的考察,我們可以得出兩個基本觀點:第一,學習型城市治理作為城市發展的一種新的探索形態并不是虛幻而生的產物,而是建立在相應的城市發展基礎之上,即繼城市治理的工業化、城市治理的信息化之后的實踐治理形態;第二,這種城市治理的發展性實踐,也是建立在人類對自身生存環境和未來生活反思的基礎之上,因此具有不同于以往城市治理的目標屬性。。對于這種城市治理實踐形態的未來圖景,我們可以從杭州市城市治理的發展性實踐出發,從推動主體、依賴方式和推進邏輯三個層面來進行具體闡釋(如表3)。

表3 杭州市城市治理實踐形態比較

第一,城市治理的主體。早在工業化時期,如何確保地方經濟發展速度的穩定以及區域生產總值的逐步增長,成為當時衡量城市發展與治理的主要目標。因此,在城市的工業化發展階段,財富積累成為當時發展的主要動力。換句話說,城市發展進步與否取決于地方政府發展經濟的能力,地方政府成為這時期城市發展與治理的主要推手,并決定著城市未來的發展走向。新中國成立之后甚至很長的一段時間,杭州市基本定位在現代城市工業化治理的努力狀態之中,從而將具有資源優勢的自身推到城市治理的前臺,讓他們成為搞活城市經濟、實現城市工業化的主要推手。隨著杭州市工業化財富積累到一定階段之后,城市的發展空間和治理手段需要進行信息化轉型時,過去作為決策層的地方政府雖然可以像往常那樣決定城市的發展方向和發展方式,但他們實際上很難在技術層面上形成對城市發展的權威性獨斷。政府在城市治理方面的能力限制,使得他們迫切需要一些技術專家加入到城市治理的主體陣營中來,從而形成城市發展與治理主體的政府與專家聯盟。誠然,當信息化城市對技術的要求越來越多而對人的需求越來越淡忘或冷漠時,發展的城市也只不過是一個“無人情味的外在環境”。正是建立在對以往城市治理的反思基礎之上,杭州市試圖讓生活在這里的主體都參與到屬于他們“溫暖、理想”的城市建設行列之中,從而在以往城市治理主體的基礎之上容納進了更廣泛的社會力量,讓他們在學習的同時調動自身的能動性,打造屬于自己的美好城市。

第二,城市治理的依賴方式。這里所論述的城市治理依賴方式不僅包含城市發展與治理的基礎,也涉及城市發展與治理的資本類型。其實,杭州市在最初的城市治理工業化發展階段,城市的發展主要建立在“農村對城市、農業對工業”的長期支援基礎之上。因此,這一時期城市發展的依賴方式就是通過產業結構調整并逐步形成產業結構優化,城市發展的資本主要圍繞的是客觀資源的開發和利用層面。伴隨著杭州市工業化程度不斷深入和工業化階段逐漸成熟,即以往的自然資源工業化屬性開始蛻變為服務業工業化或信息工業化狀態時,杭州市城市發展與治理所依賴的基礎不再局限在傳統的第二產業積累的生產總值之上,而是逐步過渡并形成以第三產業為主和第一產業為輔的發展方式,城市發展與治理的依賴資本也由工業化形態的物質資源過渡到信息化形態的技術資源。隨著學習型城市治理實踐形態的出現,杭州市在城市發展與治理的依賴基礎上不僅需要穩定三大產業的結構產值分配,而且還需要兼顧城市發展過程中的物質資源和信息資源,同時在營造學習氛圍的過程中形成知識資源,使知識也成為后期城市發展與治理的核心依賴基礎。

第三,城市治理的推進邏輯。每一個獨立的個體性城市都擁有屬于自己的發展邏輯。這里涉及的城市發展與治理邏輯主要是指城市發展與治理的階段性核心或理念,是城市發展實踐所圍繞的階段性動力。從杭州城市發展與治理的實踐形態來看,前期工業化治理階段的“生產”是這時期獨特性的發展邏輯。這時期城市發展與治理的實踐邏輯不僅圍繞著工業化的經濟生產,而且還圍繞著城市空間的生產以及城市吸納能力的生產等,試圖通過生產帶活經濟,在生產的過程中實現工業化目標。在這之后的信息化城市治理實踐邏輯里,雖然杭州市也圍繞著生產而運轉,但信息化治理不僅為生活在這里的人提供生活便利,也寄希望通過感官性刺激為以往依賴自然資源的生產提供新的工業化轉型方式,即在新奇性的生產與消費同等重要的基礎之上促進城市的治理轉型。對于杭州市在反思基礎之上所打造的學習型城市治理理念,它的實踐邏輯或城市發展與治理的核心就在于學習,即通過學習帶動城市的發展,促進城市秩序的共治、城市發展的資本轉化以及城市發展的成果共享等。

杭州市學習型城市治理實踐的出現,是繼城市治理的工業化和信息化之后發展與完善的新型治理模式,也可以說是它在當前城市化進程中“地方治理理念、地方治理結構以及地方治理過程”①李軻:《現代化進程中地方治理能力框架建構》,《中南大學學報(社會科學版)》,2015(2)。的自我嘗試。這種學習型城市治理的實踐圖景,在行動目標、行動原則、行動主體責任以及學習內容等方面明顯不同于它前期治理的發展階段。簡單地說,就是在城市治理主體層面上,學習型城市治理使政府和社會大眾形成了實踐的聯盟;在城市治理所依賴的方式上,學習型城市治理擺脫了以往經濟發展的單一性,從而形成新的城市發展依賴基礎或依賴資本,促進了發展方式的多樣化;在城市治理的推進邏輯上,學習型城市實踐由以往“依賴生產”到“生產與消費并重”并最終過渡到“以學習為動力的生產與消費”實踐層面。這種注重多元主體、多樣化發展方式的學習型城市治理實踐理念,實際上就是強調在多方聯動、資源整合的前提下,通過積累性的調整和及時性的反思來適應外在環境的變遷,化學習為動力去彌補自身存在的劣勢,從而實現城市治理的跨越式發展。

四、結語

在當前中國全面深化改革的關鍵時期,如何保持城市經濟的增長、維護城市社會秩序的穩定、實現城市社會治理的轉型,成為未來城市發展實踐必須直面的議題。杭州市在自身城市化發展的道路上,通過城市的工業化治理、城市的信息化治理實踐形態之后,逐步形成反思性的學習型城市治理實踐理念。從而不論是在治理的主體、治理的依賴方式還是治理的推進邏輯上,它都已形成與自身城市治理傳統截然不同的方式。總的來說,學習型城市治理的優勢主要體現在三個層面上:第一,這種治理實踐需要城市前期經濟社會成果的累積,是一種建立在自身城市發展基礎之上的經驗性反思產物;第二,學習型城市治理擺脫了傳統治理模式的單方依賴發展資源、單方依賴主體權利或義務的片面性,轉而強調生活在這里的每一位個體的權利與義務的對等性,即讓每一位城市生活的人都參與到共同環境的營造氛圍之中;第三,由于杭州市以往的城市治理方式都具有治理的不可持續性,最終結果要么導致治理的危機要么導致治理的中斷,而學習型城市治理卻時刻強調治理的持續性,時刻將城市發展的議題置放在穩定的主體實踐行動關切之中。從而這種探索性的學習型城市治理理念,在某種程度上能為當前“創新社會治理機制”提供經驗性支點,也能在未來城市治理策略中占據相應的發展空間。

□青年學者論壇

(責任編輯:黃家亮)

Governance of Learning City:Based on the Practical Form of Hangzhou City

JIANG Li-biao

Abstract:Following its industrialized urban form and informational urban form, Hangzhou ushers in governance of learning city which is a new form of practice in development process. It shapes the governance framework for the city from learning goals, learning Principles, responsibility of subjects and learning contents. This practice form of urban development is not the same as the past practice from the promoting bodies, development manner and practical logic, perhaps in the future development of urbanization process can have an appropriate expanded space. Key words: governance of learning city; development node; frame vision; Initiative practice

基金項目:國家社科基金青年項目“空間理論視角下的中國城市更新機制研究”(12CSH081)的階段性成果。

作者簡介:姜利標,華中農業大學社會學系講師、農村社會建設與管理研究中心研究人員,主要從事社會學理論、城市社會學研究。(武漢,430070)