喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病的效果觀察

陳婕

喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病的效果觀察

陳婕

目的 分析探討喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病的效果。方法 將患有小兒手足口病的40例患兒隨機分成2組,各20例。對照組采用喜炎平注射液治療,試驗組采用喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療,觀察2組患兒的退熱時間、皮疹消退時間以及潰瘍愈合時間等。結果 試驗組顯效15例、有效4例,無效1例,治療有效率95.0%,高于對照組的75.0%,差異有統計學意義(P<0.05);試驗組退熱時間(2.3±0.8)d、皮疹消退時間(3.2±1.2)d以及潰瘍愈合時間(2.8±1.4)d;對照組退熱時間(3.8±1.2)d、皮疹消退時間(5.3±1.8)d以及潰瘍愈合時間(5.5±2.0)d。各項時間均少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病的療效顯著,值得臨床推廣。

手足口病;喜炎平注射液;中藥;熏洗

手足口病是一種由腸道病毒引起的傳染性疾病,好發于兒童,尤其是3歲以下的年齡組。該病主要通過消化道、呼吸道以及密切接觸等途徑傳播。臨床表現主要為發熱、口腔和四肢末端的斑丘疹、皰疹,重者可出現腦膜炎、腦炎、脊髓炎、腦脊髓炎、肺水腫和循環障礙等[1]。由于病毒的傳染性非常強,常常在幼兒機構突發流行,因此,探討一種效果顯著且對兒童身心不良反應少的治療方法有著重要的臨床意義。本研究發現喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病,有顯著療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機抽取2014年9月~2015年2月來鷹潭市中醫院治療小兒手足口病的患兒40例,按照隨機數表隨機分成試驗組和對照組,各20例。試驗組男11例,女9例,年齡6個月~4歲,平均年齡(2.5±1.3)歲。對照組男12例,女8例,年齡2個月~4歲,平均年齡(2.9±1.8)歲。患兒均有發熱,伴有咳嗽、流涕、食欲不振等癥狀,口腔內可見散發性皰疹或潰瘍,多位于舌、頰粘膜和硬腭處。患兒手足和臀部都出現斑丘疹和皰疹。2組患兒均符合小兒手足口病的診斷標準,且在年齡、性別等一般資料上差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 所有患者首先進行對癥治療,適當休息,飲食清淡,做好口腔護理和皮膚管理,注意隔離,避免交叉感染。對于合并感染的患兒給予口服抗生素治療。對照組患兒在基礎治療的基礎上給予喜炎平注射液(江西青峰藥業有限公司,國藥準字

Z20026249)。用法用量:喜炎平注射液0.2~0.5 mL/(kg·d)加入0.9%氯化鈉注射液100~250 mL,混合液靜脈滴注,5 d為1個療程。試驗組在對照組治療的基礎上給予中藥熏洗。中藥熏洗治療的藥物組成有:野菊花15 g,艾葉15 g,柴胡15 g,蘇葉

15 g,薄荷15 g,地膚子15 g,苦參20 g。使用方法:每天1劑,用清水煎制藥材1 000~1 500 mL,微溫熏洗手心、足心及肛周皮疹,5 d為1個療程[2]。對比2組患兒用藥后平均退熱時間、皮疹消退時間、潰瘍愈合時間以及總體療效。

1.3 療效評價標準[3]顯效:2天內體溫降至正常,無咳嗽咳痰等癥狀,患兒手、足、皮膚皰疹消失,口腔內潰瘍完全愈合,且沒有任何并發癥發生。有效:2天內體溫降至正常,咳嗽咳痰等癥狀減輕,患兒手、足、皮膚皰疹明顯減少,口腔內潰瘍基本愈合,且沒有任何并發癥發生。無效:患兒在病情無好轉甚至加重,仍有發熱、咳嗽、咳痰等癥狀,手足、皮膚皰疹無消退,有新增皰疹,并有其他并發癥發生。

1.4 統計學方法 采用SPSS 15.0的統計軟件進行統計處理本臨床統計所獲得的數據,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用“n,%”表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組療效對比 試驗組顯效15例,有效4例,無效1例,有效率為95.0%;對照組顯效7例,有效8例,無效5例,有效率為75.0%。試驗組有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

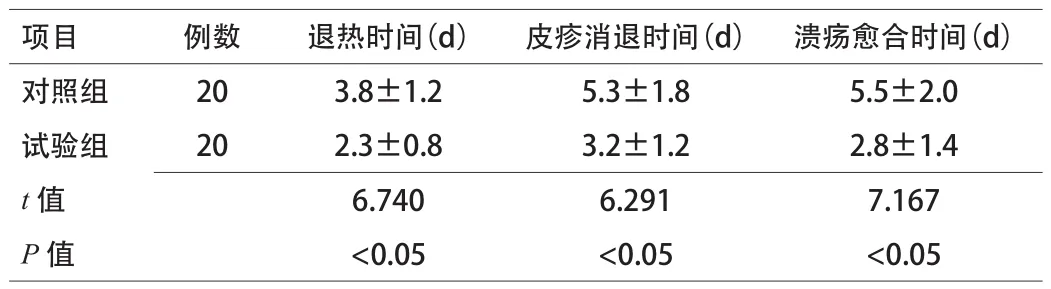

2.2 2組用藥后恢復時間對比 試驗組患者平均退熱時間、皮疹消退時間、潰瘍愈合時間均少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組臨床療效各項對比±s)

表1 2組臨床療效各項對比±s)

項目例數退熱時間(d)皮疹消退時間(d)潰瘍愈合時間(d)對照組203.8±1.25.3±1.85.5±2.0試驗組202.3±0.83.2±1.22.8±1.4 t值6.7406.2917.167 P值<0.05<0.05<0.05

3 討論

手足口病多是感染了柯薩奇病毒A組16型(Coxsackie virus,CoxA16)和腸道病毒71型(entero virus,EV71)的傳染性疾病,患兒臨床特征表現為口痛、不同程度發熱、口腔手足或肛周部位的皰疹或皮膚潰瘍。臨床上治療小兒手足口病大多采用對癥治療以及抗病毒治療方案,以避免因細菌感染引起病情的惡化,往往病程較長,且對于重癥患兒而言,預后不太理想[4]。中醫觀點可將手足病列為“濕溫”的范疇,即指小兒體內有時邪侵犯至肺臟,加之本身體制稚陰稚陽,致肺衛失調,外顯于口舌、皮膚形成皰疹。如若外邪侵入經絡,則致頭痛、發熱、四肢無力。因此,中醫治療原則為清熱解毒、化濕透邪[5]。

喜炎平注射液中的主要成分—穿心蓮內酯取材于植物穿心蓮,味苦性寒。多項醫學研究表明,喜炎平能有效抑制病毒以及細菌內毒素的釋放,降低了炎癥介質因子的表達,能改善炎性細胞的浸潤以及呼吸道功能。中藥熏洗療法是把中藥材煎煮后乘熱在皮膚和患處進行熏蒸、淋洗的一種方法。此治療方法是借助于熱力和藥力,通過皮膚黏膜到達患處,達到腠理疏通,氣血流暢,散風除濕的效果[6]。中藥材中包含有野菊花、艾葉、柴胡、蘇葉、薄荷、地膚子及苦參,,具有清熱解毒,祛風止癢的效果。其中野菊花味苦、涼,具有清熱解毒,疏風散熱的作用,對皮膚上的瘡癤有明顯效果;艾葉具有散寒止痛的作用,外用對能祛濕止癢;柴胡是中醫上常用的解表藥,具有和解表里,疏肝升陽之效,對緩解發熱癥狀有較好效果;蘇葉性微溫,具有理氣、合營之效,對惡寒發熱、脾胃氣滯、胸痛胸悶有較好療效;地膚子、苦參味辛性寒,具有清熱利濕、祛風止癢的功效,對治療皮膚瘙癢、濕疹有較好療效[7]。中藥熏洗療法歷史悠久,漢唐以來一直被廣泛地應用到各種臨床疾病中,隨著醫學技術的不斷發展,中藥熏洗療法在應用范圍和技術上更是有了質的飛躍[8]。

本研究結果表明,2組患兒病情均有所改善,試驗組療效更明顯,治療后試驗組患兒平均退熱時間、皮疹消退時間、潰瘍愈合時間少于對照組。提示喜炎平注射液聯合中藥熏洗治療小兒手足口病的療效好于單用中藥熏洗治療。

綜上所述,喜炎平注射液聯合中藥熏洗的治療效果顯著,大大提高了患兒疾病的治愈率,縮短了平均退熱時間、皮疹消退時間和潰瘍愈合時間,且對患兒的不良反應少,值得在臨床上推廣并加以利用。

[1] 夏元石,葛芳,邱型豪.清熱解毒方霧化吸入在肺熱性手足口病治療中的應用研究[J].當代醫學,2014,20(32):157-158.

[2] 劉昕,李艷.中藥熏洗治療手足口病119例[J].河南中醫,2014,34(9): 1717-1718.

[3] 楊映,黃建亭,黃建群.中藥熏洗聯合穴位貼敷佐治小兒手足口病140例臨床觀察[J].中醫兒科雜志,2015,11(3):60-62.

[4] 陳祖明.自擬土茯苓苦參湯外洗治療90例手足口病臨床效果分析[J].當代醫學,2015,21(33):160-161.

[5] 夏中為.痰熱清聯合利巴韋林治療小兒手足口病臨床療效觀察[J].臨床醫學工程,2012,19(10):1742-1743.

[6] 張俊忠,秦長偉,李景銀,等.中藥熏洗療法研究概況[J].山東中醫藥大學學報,2011,35(5):463-465.

[7] 劉昕,李艷.中藥熏洗治療手足口病119例[J].河南中醫,2014,34(9): 1717-1718.

[8] 楊映,黃建亭,黃建群,等.中藥熏洗灌腸結合西藥治療手足口病[J].中國實驗方劑學雜志,2015,21(5):185-188.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.36.129

江西 335000 江西省鷹潭市中醫院(陳婕)