早期康復護理對腦卒中失語癥患者言語功能恢復的作用研究

劉桂連

早期康復護理對腦卒中失語癥患者言語功能恢復的作用研究

劉桂連

目的 探究早期康復護理是否能有效恢復腦卒中失語癥患者的言語功能。方法 選取腦卒中失語癥患者84例,將84例腦卒中失語癥患者通過抽簽隨機分成2組,每組42例。其中一組腦卒中失語癥患者接受常規護理,設定常規護理組;另一組腦卒中失語癥患者則在常規護理組基礎上加用早期康復護理,設定早期康復組。結果 2組腦卒中失語癥患者護理后的理解能力以及表達能力評分均高于護理前,早期康復組腦卒中失語癥患者護理后的理解能力評分為(7.64±0.52)分,表達能力評分為(7.73±0.58)分,常規護理組的理解能力評分為(5.31±0.46)分,表達能力評分為(5.49±0.52)分,觀察組的理解能力評分以及表達能力評分均高于常規護理組護理后,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 在常規護理基礎上加用早期康復護理,能夠有效對腦卒中失語癥患者的言語功能進行恢復,值得臨床推廣應用。

早期康復護理;腦卒中失語癥;言語功能;恢復效果

隨著世界老齡化進程的加快,腦卒中患者的發病率也在不斷增長,并有更多的患者在臨床表現出不同程度的言語功能障礙,不僅對患者心理帶來嚴重的壓力,在另一方面還降低了患者的日常生活質量[1]。因此開展了本次臨床護理試驗,來探究早期康復護理是否能有效恢復腦卒中失語癥患者的言語功能。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取江西省萍鄉市人民醫院收治的腦卒中失語癥患者共84例,收治年限均在2013年7月~2015年8月之間,將84例腦卒中失語癥患者通過抽簽隨機分成2組,每組各42例。其中一組腦卒中失語癥患者接受常規護理,設定常規護理組。常規護理組中男27例,女15例,年齡54~86歲,平均年齡(72.45±6.06)歲。另一組腦卒中失語癥患者則在常規護理組基礎上加用早期康復護理,設定早期康復組。早期康復組中有男26例,女16例,年齡55~84歲,平均年齡(72.23±6.27)歲。2組腦卒中失語癥患者的性別分布以及平均年齡一般資料差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 護理方法

1.2.1 常規護理組 通過常規護理手段對腦卒中失語癥患者進行干預,即醫護人員多陪伴患者,對其進行一定的心理干預,對其臨床郁悶、煩躁心理進行排解,鼓勵患者嘗試進行相應的言語功能鍛煉,并對臨床治療中藥物的使用情況進行密切關注,避免不良反應的發生[2]。

1.2.2 早期康復組 在常規護理組基礎上加用早期康復護理,早期康復護理的內容主要針對于不同類型的言語功能障礙患者,主要分為運動性失語護理、命名性失語護理、混合性失語護理以及感覺性失語護理,各個護理分型運用不同的語言功能訓練手段,嚴格按照訓練計劃表執行,訓練具有針對性以及漸進性[3]。

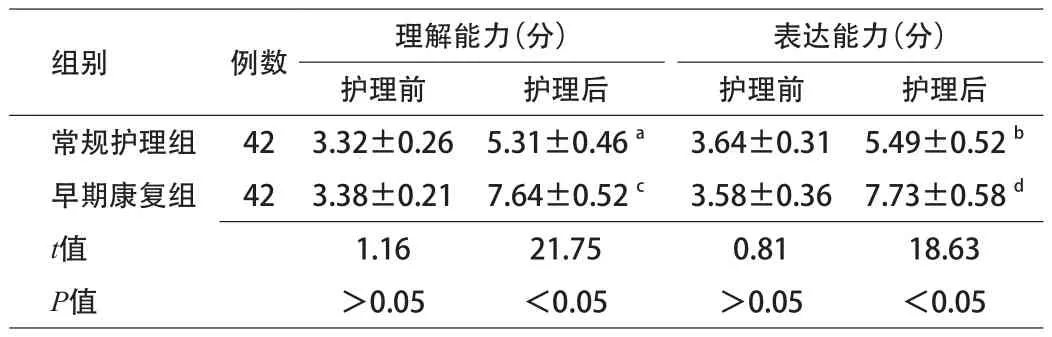

1.3 評價指標 通過模糊數字評分法對2組腦卒中失語癥患者護理前后的理解以及表達能力進行評分,理解能力以及表達能力的分值均在0~10分之間,當兩項評價指標的得分均更高時,可確認臨床護理效果顯著[4]。

1.4 統計學方法 2組腦卒中失語癥患者的各項對比數據均需接受SPSS 16.0統計學軟件包的錄入計算,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2組腦卒中失語癥患者護理前的理解能力以及表達能力評分,差異無統計學意義;2組腦卒中失語癥患者護理后的理解能力以及表達能力評分均明顯高于護理前,早期康復組腦卒中失語癥患者護理后的理解能力以及表達能力評分均明顯高于常規護理組護理后,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組腦卒中失語癥患者理解能力以及表達能力的評分對比數據(x±s)

3 討論

腦卒中失語癥患者的常規護理,主要是醫護人員對其臨床治療進程進行嚴格把控,護患之間的互動也僅限于醫護人員的心理干預,并沒有進行相應的語言功能鍛煉,患者的臨床護理效果有一定的限制。

早期康復護理則通過區分不同類型的言語功能障礙患者,對其進行相應的言語功能訓練,所以具有較好的臨床護理效果。

3.1 運動性失語護理 運動性失語患者在臨床通常具有較好的語言理解能力,只是不能有效將內容直接的表達出來,臨床可以通過醫護人員的專業指導對患者的發音器官進行相應的訓練,引導患者正確發音,并循序漸進的對患者進行單詞、句法、閱讀以及寫作的訓練[5]。運動性失語患者的每天訓練量應嚴格結合訓練表以及患者的身體狀況,切忌激進。

3.2 命名性失語護理 命名性失語護理的訓練目的是幫助患者主動講出所用來訓練的物品名稱,加深患者對詞匯名稱的敏感度。臨床病癥較重的命名性失語患者,不僅需要主動講出訓練物品的名稱,醫護人員還需對患者進行一定的言語刺激,通過此類方式,引導患者即使不在訓練環境下也能對訓練過程中所用到物品名稱的詞匯進行回憶[6]。

3.3 混合性失語護理 混合性失語護理患者在臨床主要表現為語言功能的完全喪失,即患者的理解能力以及口語表達能力均有嚴重的障礙,面對此類患者,醫護人員的早期康復護理主要針對于患者的理解能力以及聽力,語音訓練相對來說較為輔助[7]。

3.4 感覺性失語護理 感覺性失語患者在臨床的主要問題為書面語言理解以及口頭理解,早期康復護理的主要目的即對患者的理解能力進行相應的提升。因此,臨床的護理手段主要是對患者進行聽力訓練、手勢訓練、記憶訓練以及圖片訓練。聽力訓練主要是可以通過廣播或者音樂,每天保證30 min的訓練時長,刺激患者思維,對其語言理解能力進行一定的提升;手勢訓練是醫護人員擺出熟悉的手勢,刺激患者對其意思進行回憶與理解;記憶訓練主要通過護患人員之間的互動,即醫護人員對患者進行簡單的提問;圖片訓練是引導患者理解圖片含義,并進行相應的名稱搭配[8]。

簡而言之,在常規護理基礎上加用早期康復護理,能夠有效對腦卒中失語癥患者的理解能力以及表達能力進行提升,值得臨床推薦應用。

[1] 俞愛紅,袁婉歡,謝玉,等.循證護理在腦卒中失語癥患者早期康復護理中的應用[J].護理實踐與研究,2011,8(10):27-28.

[2] 杜雪琴.早期康復護理對腦卒中失語癥患者的影響分析[J].按摩與康復醫學(中旬刊),2012,3(11):338-339.

[3] 吳蕃.腦卒中失語58例患者的早期語言康復訓練體會[J].醫學信息,2013,26(5):285-286.

[4] 臧巍.腦卒中失語病人早期語言康復護理的效果觀察[J].全科護理, 2011,9(4):311-312.

[5] 韓滿玲.腦卒中偏癱患者的早期康復護理[J].中國醫藥指南,2011, 9(31):437-438.

[6] 陳佳麗.神經內科護理中對腦卒中康復護理的臨床研究[J].當代醫學, 2011,17(32):116-117.

[7] 劉伶伶,吳邵艷.康復護理對腦卒中偏癱患者運動功能恢復的影響[J].當代醫學,2010,16(25):109-110.

[8] 伊紅琴,劉虹軒.社區護士腦卒中康復護理知識的現狀調查[J].當代醫學,2010,16(14):118-119.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.13.079

江西 337000 江西省萍鄉市人民醫院康復醫學科 (劉桂連)