中西醫結合治療病毒性腦炎臨床觀察

張 敏,吳宣富(.廣東省韶關市第一人民醫院,廣東 韶關 5000;.廣州中醫藥大學第一附屬醫院,廣東 廣州 30038)

?

中西醫結合治療病毒性腦炎臨床觀察

張 敏1,吳宣富2

(1.廣東省韶關市第一人民醫院,廣東 韶關 512000;2.廣州中醫藥大學第一附屬醫院,廣東 廣州 230038)

[摘 要]目的:觀察中西醫結合治療病毒性腦炎的臨床療效。方法:42例隨機分為兩組,兩組均給予西醫常規治療,治療組加用清熱化濕、豁痰開竅中藥治療。結果:總有效率治療組優于對照組(P<0.05)。兩組治療后主要癥狀體征、腦脊液相關指標、腦電圖與治療前比較均明顯改善(P<0.05),且治療組均優于對照組(P<0.05)。結論:中西醫結合治療病毒性腦炎療效顯著。

[關鍵詞]病毒性腦炎;中西醫結合;對照治療觀察

病毒性腦炎是中樞神經系統常見的感染性疾病,以發熱﹑頭痛﹑意識障礙﹑抽搐﹑神經系統局灶定位體征等為其常見臨床表現,由于致病的病毒種類繁多,西醫目前對大多數病毒性腦炎缺乏特效的抗病毒治療,主要措施是支持療法及對癥處理。我們用中西醫結合方法治療病毒性腦炎取得較好療效,報道如下。

1 臨床資料

共42例,均為2012年1月至2015年4月韶關市第一人民醫院住院患者,隨機分為治療組和對照組各21例。治療組男13例,女8例;年齡15~65歲,平均(32.5±10.5)歲;病程1~8天,平均(3.5±2.7)天。對照組男12例,女9例;年齡17~64歲,平均(34.8±11.6)歲;病程1~9天,平均(4.2±3.3)天。兩組性別﹑年齡﹑病程等比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

西醫診斷標準:參照《臨床神經病學》提出的標準[1]。①急性或亞急性起病,有感染癥狀,如發熱﹑頭痛﹑全身不適等。②局灶性或彌漫性腦癥狀,可呈意識障礙(嗜睡﹑譫妄﹑昏迷等)﹑精神異常﹑抽搐﹑偏癱﹑失語﹑強握﹑顱神經麻痹﹑眼球震顫﹑共濟失調﹑腱反射不對稱﹑病理反射和植物神經功能紊亂等。③顱內高壓癥和腦膜刺激征。④有的尚可出現中樞神經系統以外的原發部位的體征,如麻疹﹑水痘和腮腺炎等。⑤血白細胞正常或增加;腦脊液壓力正常或增高,腦脊液生化栓查示白細胞增加(以淋巴細胞為主),糖正常或略高(少數可降低),蛋白質可輕度增加,少數病例的腦脊液可完全正常。⑥腦電圖成彌散性異常(有些可局灶化)。⑦影像學檢查CT或MR發現低密度灶,也可正常。

中醫證候標準:參照全國高等醫藥院校規劃教材《中醫診斷學》[2],符合熱﹑痰﹑濕證標準。①熱證:惡熱喜冷,口渴喜冷飲,面紅目赤,煩躁不寧,痰﹑涕黃稠,吐血衄血,小便短赤,大便干結,舌紅苔黃而干燥,脈數等。②痰證:咳嗽咯痰,痰質粘稠,胸脘滿悶,納呆嘔惡,頭暈目眩,或神昏癲狂,喉中痰鳴,或肢體麻木,見瘰癘﹑癭瘤﹑乳癖﹑痰核等,舌苔白膩,脈滑。③濕證:頭重如裹,胸悶脘痞,口膩不渴,納谷不馨,甚至惡心欲嘔,肢體困重或酸痛,困倦思睡,或見大便稀溏,小便渾濁,面色晦垢,舌苔滑膩,脈多濡緩。

納入標準:①符合上述診斷標準;②病程小于兩周;③中醫辨證屬濕(痰)熱證范疇。

排除標準:神經系統其他疾病,如腦腫瘤﹑顱內出血﹑腦白質病變﹑中毒性腦病﹑代謝性腦病﹑化膿性腦膜腦炎﹑結核性腦膜腦炎﹑隱球菌腦膜炎﹑腦腫瘤﹑精神分裂癥等。

2 治療方法

兩組均予以西醫常規治療。吸氧﹑降溫,胞二磷膽堿0.75g每日1次靜滴護腦,阿昔洛韋針0.25g每8h1次靜滴抗病毒,地塞米松10mg每日1次靜滴控制炎癥反應,顱內壓增高者甘露醇125mL每8~6h1次靜脈滴降顱壓,癲癇者抗癲癇等綜合治療。

治療組加用清熱化濕﹑豁痰開竅法治療。藥用石菖蒲15g,郁金10g,竹葉15g,山梔15g,連翹10g,丹皮10g,竹瀝15g,藿香10g,茯苓15g,厚樸10g,杏仁10g,燈心草10g,通草6g。痰濕偏重﹑熱像較輕者去山梔﹑丹皮,加半夏15g,滑石20g;熱重于痰濕者,去茯苓﹑藿香,加石膏20g,黃芩15g,大青葉15g,板藍根15g;抽搐加水牛角15g,鉤藤30g,全蝎10g;精神錯亂者加遠志15g,珍珠母15g;意識障礙較重者,加鼻飼安宮牛黃丸1~2粒;陰液已傷者加生地15g,玄參15g,石斛15g;兼表證者加金銀花15g,柴胡15g。日1劑,分早晚2次服用,意識障礙者鼻飼,2周為一療程。

3 觀察指標

觀察治療前后癥狀體征,治療前后腦脊液常規生化﹑腦電圖的變化。

4 療效標準

參照《常見疾病的診斷與療效判定(標準)》[3]。治愈:癥狀﹑體征消失,精神及智力正常,不留后遺癥,腦脊液及腦電圖檢查正常。好轉:癥狀﹑體征消失,或留有后遺癥,腦電圖正常或接近正常。無效:癥狀﹑體征無好轉,轉診或死亡。

用SPSS13.0統計軟件分析處理,采用χ2檢驗和t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

5 治療結果

兩組療效比較見表1。

表1 兩組療效比較 例(%)

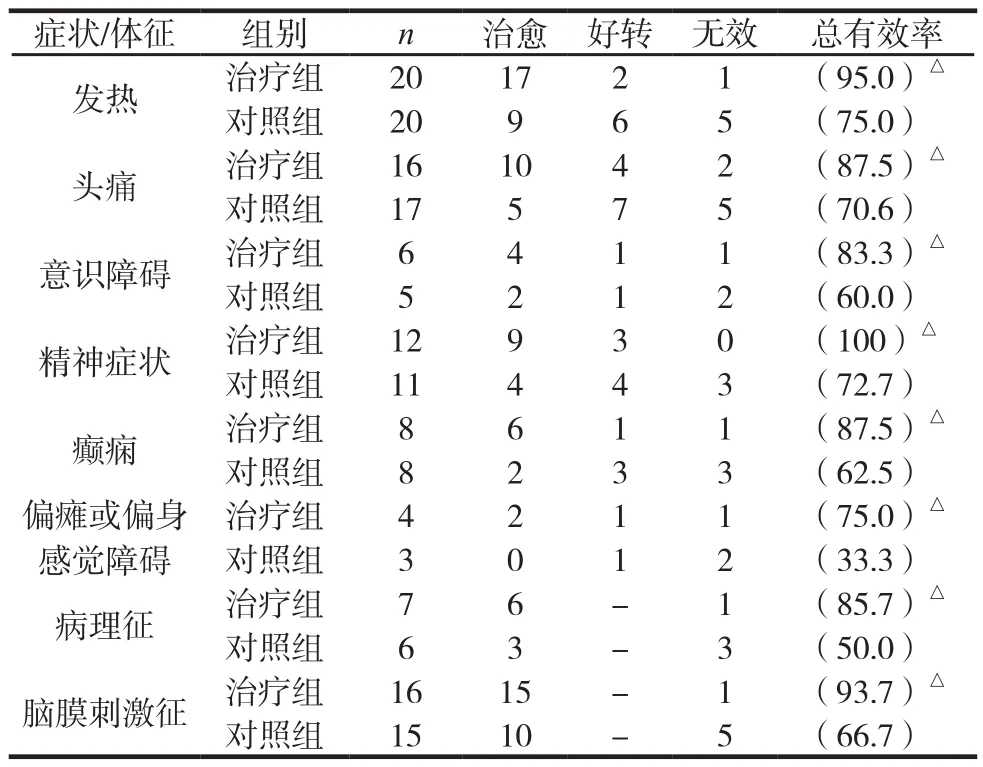

兩組主要癥狀體征治療前后比較見表2。

表2 兩組主要癥狀體征治療前后比較 例(%)

兩組腦脊液相關指標治療前后比較見表3。治療組與對照組治療后比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療組腦脊液壓力﹑白細胞數﹑蛋白定量改善較對照組明顯。

表3 兩組腦脊液相關指標治療前后比較 (±s)

表3 兩組腦脊液相關指標治療前后比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

腦脊液指標 治療組 對照組治療前 治療后 治療前 治療后壓力(mmH2O)178.20±58.77 136.05±28.41*△180.20±60.25 161.05±36.41*WBC (106/L)72.51±113.91 3.34±5.62*△ 68.42±109.64 16.55±23.68*蛋白(mg/L)538.50±276.58 315.67±106.28*△530.03±269.42 425.47±160.14*

腦電圖治療前后比較見表4。同組治療前后比較差異有統計學意義(P<0.05),治療組與對照組治療后比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療組腦電圖改善較對照組明顯。

表4 腦電圖治療前后比較 例(%)

6 討 論

病毒性腦炎急性﹑或亞急性起病,多由人體正氣不足,時令溫熱或濕熱疫邪乘虛侵襲,感受溫熱病邪,多起病急驟,變化迅速,病初呈現衛﹑氣同病,病邪傳變迅速,化火生痰,閉竅動風,逆傳心包,出現痙﹑厥﹑閉﹑脫等危候。若感受濕熱毒邪,起病較緩,熱勢不高,纏綿難解,易化濕生痰。結合嶺南的特殊地域氣候,常年炎熱﹑潮濕多雨,易病濕熱,臨床以濕(痰)熱證范疇最多,針對嶺南病毒性腦炎急性期以濕熱病證為主。治療以清熱化濕﹑豁痰開竅法為法。全方由石菖蒲﹑郁金﹑竹葉﹑山梔﹑連翹﹑丹皮﹑竹瀝﹑藿香﹑茯苓﹑厚樸﹑杏仁﹑燈心草﹑通草組成,并視證候及病情特點酌情加減用藥。

本方乃是在菖蒲郁金湯方的基礎上進行加減,菖蒲郁金湯源于時逸人的《溫病全書》,原方由石菖蒲﹑郁金﹑炒梔子﹑鮮竹葉﹑牡丹皮﹑連翹﹑燈心草﹑木通﹑竹瀝﹑玉樞丹(沖)組成,為治療濕熱釀痰﹑蒙蔽心包所致的濕溫病之有效方劑。在原方的基礎上去玉樞丹,木通用通草代替。再加藿香﹑茯苓﹑厚樸﹑杏仁,四藥合原方中燈心草﹑通草以加強化濕之功,使邪得以出。作用于上中下三焦,有分消濕熱之功,并有行氣作用,氣行則濕易化。杏仁偏于治上焦之濕,有宣暢肺氣﹑氣化濕化的作用。藿香﹑厚樸偏于治中焦之濕,中焦脾主運化水濕,在濕熱證中,濕邪最易困阻脾胃,治宜辛開苦降,燥濕為主,兩藥合用具有行氣燥濕的作用,去除阻滯中焦之濕。茯苓﹑通草﹑燈心草偏于治下焦之濕,使濕邪從小便而去。燈心草微寒,同時有清心除煩的作用。諸藥合用,共奏清熱化濕﹑豁痰開竅之功。配合西醫治療病毒性腦炎療效顯著,可明顯改善癥狀體征及相關檢查指標,降低病死率和致殘率。

[參考文獻]

[1] 黃如訓,梁秀齡,劉焯霖.臨床神經病學[M].北京:人民衛生出版社,1996:282-283.

[2] 朱文鋒,費兆馥,楊牧祥.中醫診斷學[M].上海:上海科學技術出版社,1995:131-137.

[3] 吳少禎.常見疾病的診斷與療效判定(標準)[M].北京:中國醫藥衛生出版社,1999:387-388.

[中圖分類號]R512.39

[文獻標識碼]B

[文章編號]1004-2814(2016)05-0453-02

[收稿日期]2016-01- 07