先生楊絳的“念想”

柴愛新

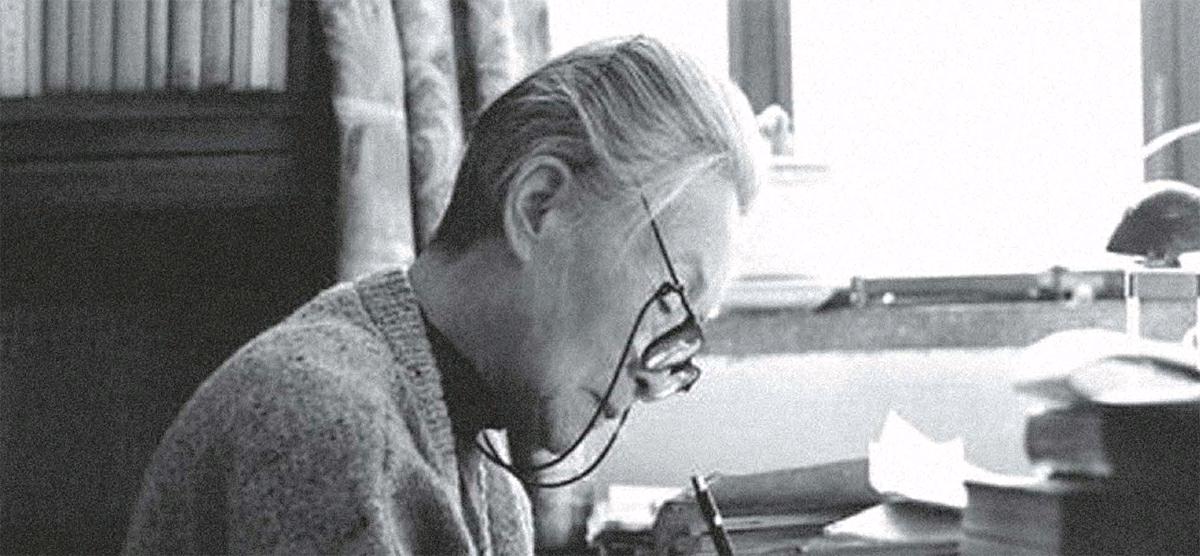

是什么力量支撐這位文化長者在晚年經歷喪夫并喪女之痛之后,又走過了18年

2016年5月25日凌晨,著名作家、文學翻譯家和外國文學研究家楊季康告別人世,享年105歲。而她更為人熟知的名字是——楊絳。楊絳身后,很多人津津樂道于她和錢鍾書的往事,而一直縈繞在筆者心頭的困惑是:是什么力量支撐這位文化長者在晚年經歷喪夫、喪女之痛之后,又走過了18年。楊絳、錢鍾書夫婦的幾位友人,在為筆者解惑時,言談中無不流露對這兩位老人的尊重和溫情。而“不必透露姓名”的囑咐或是因為對逝者曾經的承諾。

錢鍾書曾經囑咐好友,在他去世之后,不接受采訪,不談關于他的事情,別人說任何關于他的事情,都不作評論。

楊絳引以為傲的“我們仨”,因1997年早春錢媛去世以及1998年歲末錢鍾書去世而變得殘缺,高齡的楊絳仍然保有獨立的思維,她自由地寫作并極力捍衛錢鍾書的榮譽。

“作為一位智者,這是她傳遞出來的生活態度。”一位受訪者說。

錢鍾書眼中“最賢的妻,最才的女”,“走到人生的邊上”的楊絳于百歲時曾說,“我的‘向上之氣來自信仰,對文化的信仰,對人性的信賴。總之,有信念,就像老百姓說的,有念想。”

翻譯“天書”以求“忘了自己”

1998年底,88歲的錢鍾書去世,彼時楊絳也已經87歲。她身邊的人都認為她撐不了太久,楊絳自己也這樣想。她走路需要人攙扶,沒有人扶的時候,就要扶著墻。

楊絳轉移注意力的方法,是翻譯被稱為“天書”的《裴多》。原著是希臘文,楊絳是從英文轉譯的。錢鍾書生前曾很希望這部作品有中文版。

《裴多》是古希臘哲學家蘇格拉底在獄中服毒之前,跟朋友們討論生死以及靈魂的“聊天記錄”,由裴多·向伊奇整理所得。

朋友們都沒到“另一個世界”去過,所以當他們尊敬的老師蘇格拉底要先去,難免悲傷。可是蘇格拉底卻很平靜,甚至很愉悅。

他說:“真正的追求哲學,無非是學習死,學習處于死的狀態。他既然一輩子只學習死,學習處于死的狀態,一旦他認真學習的死到了眼前,他倒煩惱了,這不是笑話嗎?”

在這本書中,蘇格拉底用他雄辯的思維和談吐告訴朋友們兩件事:死后靈魂繼續存在;靈魂最后還是要輪轉到一個新的生命里。

在《裴多》的譯后記中,楊絳寫道:“我不識古希臘文,對哲學也一無所知……我正試圖做一件力不能及的事,投入全部心神而忘掉自己。”

于對文化的信仰上安放靈魂

對文化的信仰,不僅幫助為人妻、為人母的楊絳舒緩失親之痛,還曾在其生命的前半程支撐她驅散恐懼,度過憂患痛苦。20世紀50年代,楊絳為了避免寫文章帶來麻煩,開始“遁入翻譯”,她在50年代翻譯了《小癩子》《吉爾·布拉斯》,在60年代和“文革”期間翻譯了《堂吉訶德》。

“文革”中,楊絳被剃了“陰陽頭”,罰去打掃廁所,之后又下放到干校,但就在一次頭戴高帽、脖掛木板、手舉銅鑼游街后,楊絳卻模仿《堂吉訶德》中桑丘·潘沙的口吻說:“我雖然‘游街出丑,仍然是個體面的人!”

“三反”運動中,楊絳遭到學生“控訴”,大禮堂里幾千雙眼睛都射向她,楊絳卻“效法三十年代的舊式新娘,鬧房時戴著藍眼鏡,裝作不聞不見,木然默坐”。第二天起來,還故意打扮得喜盈盈的,拿著個菜籃子到校內菜市上人最多的地方去招搖,看別人怎樣逃避她。

2007年,96歲的楊絳出版了《走到人生邊上——自問自答》,在前言中她說“我正站在人生的邊緣上,向后看看,也向前看看。向后看,我已經活了一輩子,人生一世,為的是什么呢?我要探索人生的價值。向前看呢,我再往前去,就什么都沒有了嗎?當然,我的軀體火化了,沒有了,我的靈魂呢?靈魂也沒有了嗎?” 楊絳說,年輕時她曾和費孝通討論愛因斯坦的相對論,“不懂,有一天忽然明白了,時間跑,地球轉,即使同樣的地點也沒有一天是完全相同的。現在我也這樣,感覺每一天都是新的。”于是,她只在自己的小天地里過平靜的生活。

“我說的話可有我負責”

“錢先生在用功之余,興之所至,頑皮淘氣,嬉笑怒斥,大有藝術家的脾氣。楊先生則冷靜認真,一絲不茍,把家管理得井井有條,把自己的研究工作做得仔細精密,道地是一位科學家的性格。” 錢鍾書生前友人高莽,在文章中如此描述生活中的這一對傳奇夫婦。

世上有些事情,生前身后都躲不開。錢鐘書去世之后,社會上出現一些質疑的言論,甚至還有一個“反錢學派”。

“還有一些對生活細節的描述都違背了真實。”受訪者說,“錢鍾書在別人眼中是學者,但在她的眼中是愛人,她要捍衛他的榮譽。”于是,楊絳在《南方周末》發表了文章《從“摻沙子”到“流亡”》。

她說,別人的傳說,都不詳、不盡、不實。“我應該在自己有生之年,把這段往事公之于眾,我說的話可有我負責。”

生活中的楊絳通情達理,隨和,不極端,但是遇到與原則相悖的事情,她絕不動搖。在錢鍾書離世后的18年中,楊絳深居簡出,散步也只在自己家的院子里,盛名之下一直與外界刻意保持距離。但一旦出現于錢鍾書名譽不利之事,她會毫不猶豫地發聲。

2013年曾曝出消息,逾百件的錢鍾書及其家眷的信札、手稿要被拍賣。其中包括錢鍾書于上世紀80年代與香港一雜志社時任總編輯的書信往來,涉及不少對歷史和學人的評判。

楊絳獲悉,馬上致電香港朋友表示不妥。 她發表聲明稱:“個人隱私、人與人之間的信賴、多年的感情,都可以成為商品去交易嗎?”她“希望有關人士和拍賣公司尊重法律,尊重他人權利,立即停止侵權,不得舉行有關研討會和拍賣。否則我會親自走向法庭,維護自己和家人的合法權利。”

錢鍾書去世前囑咐好友“不開追悼會,不搞遺體告別,不搞紀念活動”,他說“人是不需要紀念的,他隨時都在。”

楊絳的念頭也大抵如此。