骨科創傷患者術后下肢靜脈血栓的臨床診療探討

熊亮宇 鄧亮

骨科創傷患者術后下肢靜脈血栓的臨床診療探討

熊亮宇 鄧亮

目的 探討骨科創傷患者術后下肢靜脈血栓的臨床癥狀以及治療措施。方法 選取100例創傷手術后下肢靜脈血栓患者,隨機分為對照組與治療組,各50例。對照組實施常規藥物治療,治療組在對照組的基礎上進行超聲消融等介入治療措施。觀察并統計2組患者的臨床溶栓時間與治療效果。結果 對照組總有效率為78%,治療組總有效率為100%,治療組治療效果顯著優于對照組。對照組的平均溶栓時間為(8.8±1.7)d,治療組的平均溶栓時間為(4.6±1.2)d,治療組溶栓時間明顯少于對照組。以上指標2組相比較,差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 對于下肢靜脈血栓患者進行抗凝、溶栓以及超聲消融介入治療,能夠及時使患者康復。

骨科;創傷;手術;下肢靜脈血栓

下肢靜脈血栓是臨床上骨科創傷手術后常見的周圍血管并發癥之一,由于下肢靜脈瓣膜功能缺失常并發肺栓塞,因此具有極高的危險性[1]。19世紀著名醫學家魏爾嘯提出靜脈血栓形成的三大因素主要為血液滯緩、靜脈壁損傷和高凝狀態[2-3]。左下肢血栓形成遠高于右下肢,尤其是原發性髂-股靜脈血栓形成。臨床認為手術是導致下肢靜脈血栓形成的重要原因。手術時,患者出現血流緩慢、瘀滯狀況,手術時間過長,下肢處于麻醉狀態,下肢肌肉失去了正常的收縮功能,靜脈舒張,患者長時間臥床狀態,造成血栓形成[4]。本研究針對骨科創傷手術后下肢靜脈血栓的患者進行有效治療,效果顯著,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究選取自江西省人民醫院骨科2014年4月~2015年6月骨科創傷手術后下肢出現靜脈血栓患者100例,隨機分為對照組與治療組,各50例。對照組男27例,女23例;年齡39~74歲,平均年齡53.7歲;人工髖關節置換術10例,脛腓骨骨折手術22例,股骨骨折手術18例。治療組男29例,女21例,年齡44~77歲,平均年齡55.1歲;人工髖關節置換術12例,脛腓骨骨折手術23例,股骨骨折手術15例。2組患者的性別、年齡、病情等一般資料的差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 診斷 患者術后突發一側肢體活動不便,經過3~5d的休息后,患肢腫脹與不便癥狀仍不能得到緩解。患者主訴局部出現疼痛,且活動時癥狀加重。肉眼觀察患者兩側肢體出現明顯不協調表現。對患者肢體進行測量顯示大腿與小腿間周徑差超過1cm。體格檢查,患者發生肢體靜脈血栓部位存有明顯壓痛感。超聲檢查顯示下肢靜脈血管壁、血管腔以及血管周圍結構能夠直觀顯示血栓。

1.2.2 治療 對照組實施常規藥物治療,抬高患者,對其進行合理包扎,早期對患者肢體進行訓練,幫助患者進行肌肉收縮。進行尿激酶靜脈注射,每次8U。具體劑量應根據患者優球蛋白溶解時間確定。治療組患者在對照組的基礎上實施超聲消融介入治療,主要為超聲消融、經髂靜脈取栓子及置入髂靜脈支架等治療方案。

1.3 療效評價標準 治愈:患者下肢血栓消解,肢體能夠自由活動,腫脹癥狀完全消失。顯效:治療1周后,患者主訴疼痛明顯減輕,患者皮膚溫度顯著下降,腫脹明顯消退。好轉:患者治療10d內,疼痛癥狀減輕,局部皮膚溫度顯著下降,腫脹癥狀明顯好轉。無效:患者經10d治療后,癥狀無明顯改變,疼感加重,腫脹癥狀未明顯消退或加重[5]。總有效率=(治愈+顯效+好轉)/總例數×100%

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對本研究數據進行統計學處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗;計數資料以(%)表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

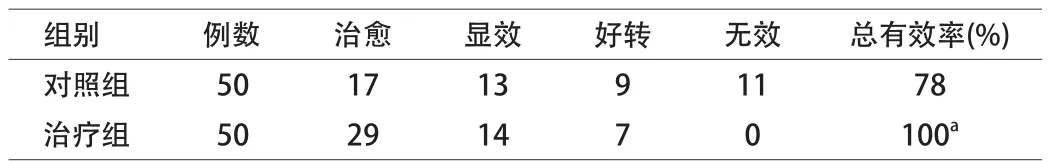

2.1 2組治療效果比較 2組患者治療結束后,對照組治愈17例,顯效13例,好轉9例,總有效率為78%;治療組治愈29例,顯效14例,好轉7例,總有效率為100%;治療組治療效果顯著優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者療效對比(n)

2.2 2組溶栓時間比較 對照組平均溶栓時間為(8.8±1.7)d,治療組的平均溶栓時間為(4.6±1.2)d,治療組溶栓時間明顯少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者溶栓時間(x±s)

3 討論

下肢靜脈血栓主要的臨床表現為一側患肢突發腫脹,血栓形成,患者主訴患側疼痛,行動時癥狀加劇,輕者局部僅感沉重,站立時癥狀加重[6]。用卷尺測量患肢時,需與健康肢體對比觀察。小腿腫脹嚴重時常致組織張力增高。另絕大多數股靜脈血栓與髂股骨靜脈血栓會繼發小腿深靜脈血栓。下肢靜脈血栓的并發癥主要有肺栓塞、胃腸道顱內出血以及血栓形成后綜合征。臨床研究表明,骨科創傷手術后不進行任何干預,下肢靜脈血栓發生概率為60%,其中3%的患者出現肺栓塞癥狀,臨床死亡率較高[7]。

骨科手術創傷破壞了靜脈瓣,血液中的血小板數量增加,血液處于高凝狀態,且術后患者下肢肌肉損傷與活動量減少,致使下肢肌肉泵功能減弱,血流速度減緩,導致血栓形成。對患者主訴疼痛進行及時診斷與對癥治療,能夠在一定程度上減緩癥狀嚴重性。常規進行抗凝、溶栓治療以及肢體幫助訓練可減輕患者血小板聚集[8]。

本次觀察的結果數據顯示得出,對照組總有效率為78%,治療組總有效率為100%,治療組的治療效果明顯優于對照組;而相比較2組的溶栓時間,治療組比對照組平均溶栓時間明顯較短,差異均具有統計學意義(P<0.05)。說明了治療組采用的超聲消融等介入治療措施能明顯提高治療效果,縮短平均溶栓時間,幫助患者盡快恢復健康。

綜上所述,對骨科創傷手術患者進行相應的干預措施(抗凝、溶栓以及超聲消栓治療)能有效提高治療效果,縮短患者平均溶栓時間,促進患者盡快恢復健康。

[1] 周國,劉曉.骨科創傷患者術后下肢靜脈血栓的觀察與治療[J].當代醫學,2014,20(8):77-78.

[2] 萬富貴,房輝強,曾榮峰,等.骨科創傷手術后并發下肢靜脈血栓的臨床治療[J].現代醫院,2014,14(6):54-55.

[3] 馮偉,許建中,辛若冰,等.膝關節疾病合并下肢靜脈血栓的關節鏡治療[J].中國內鏡雜志,2011,17(9):950-953.

[4] 陳德,吳勝祥,郭思遠,等.骨科創傷手術后患者并發下肢深靜脈血栓的臨床處理分析[J].中國保健營養(中旬刊),2013,24(12):575-576.

[5] 黃坤.骨科創傷術后患者并發下肢深靜脈血栓的臨床分析[J].醫學信息, 2014,28(26):172.

[6] 夏仙,王林.骨科術后下肢深靜脈血栓形成的診斷和治療[J].浙江創傷外科,2011,16(3):316-317.

[7] 李淑平,韓影,周麗圓,等.骨創傷大手術后深靜脈血栓形成的護理體會[J].河北醫藥,2013,35(14):2223-2224.

[8] 李云芳.骨科下肢靜脈血栓形成的預防和護理[J].北方藥學,2011,8(7): 113-114.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.11.041

江西 331200 樟樹市人民醫院骨科 (熊亮宇) 330006 江西省人民醫院骨科(鄧亮)

鄧亮 E-mail:dengliang001137@163.com