上市公司財務造假的動因、手段及影響

戴亮

【摘要】上市公司財務造假是當下我國股票市場的普遍現象,若不對此予以高度重視,必將導致投資者的投資信心受損,引發股票市場的信譽危機。本文以南紡股份財務造假案為例,結合GONE理論探討財務造假產生的動因和手段,并著重從上市公司內部管理、監管機構、法律法規等多角度,對上市公司財務造假現象進行分析并提出相關對策建議。

【關鍵詞】財務造假 影響 造假手段 優化對策

一、引言

我國股票市場財務造假屢禁不止:多次財務造假的航天通信、轉型中財務造假的中科云網、“近十年國企造假第一股”的南紡股份……上市公司財務造假手段層出不窮,打擊財務造假,規范市場秩序,重塑股民信心刻不容緩。

GONE理論為分析當前財務造假的動因及手段提供了有益視角。GONE理論是著名的關于企業會計舞弊與反會計舞弊的理論。GONE理論認為,企業會計舞弊由G(Greed,貪婪)、O(Opportunity,機會)、N(Need,需要)、E(Exposure,暴露)4個因子組成。此4因子即為財務舞弊產生的4個條件,它們相互作用,在對企業會計舞弊風險程度的決定中發揮同等重要的作用。

“貪婪”因子,即會計舞弊者道德意識不良,或者不良價值判斷占據主導地位。道德水平的低下,使得會計舞弊成為了符合個體價值判斷并得以推動實施其行為。“需要”因子,即“動機”因子,動機是會計行為產生關鍵,而不良的行為動機則易受外界利益、客觀條件等的刺激而產生會計舞弊等不正當的會計行為。“機會”因子與潛在舞弊者掌握的信息優勢和管理會計的工作的權力大小有關。如果管理層的權利責任不相對等,行為得不到有效監督和制約,則其擁有通過非法會計操作謀取不正當利益的機會。“暴露”因子包含舞弊行為被發現和披露的可能和對舞弊者的懲罰性質及懲罰程度這兩部分內容。

上市公司是我國資本市場經濟主體,直接關系到我國證券市場的發展。隨著我國證券市場的快速發展,上市公司財務造假事件層出不窮,造假的形式花樣不斷增加,日益猖獗的上市公司財務造假已經成為備受關注的社會問題。財務造假嚴重扭曲了上市公司的價值,擾亂了正常的資本市場秩序,并且嚴重損害了投資者的利益,極大地挫傷了股民的投資積極性,而且給我國證券市場的健康發展帶來了嚴重影響。上市公司會計造假現象屢禁不止,已嚴重地影響了正常的社會活動,破壞了正常的市場交易秩序,給投資者造成巨大損失的同時,也對國民經濟的發展帶來了嚴重的危害。因此,加強對上市公司財務造假的分析,研究防范上市公司財務造假的方法,推進證券市場的健康發展,已經成為刻不容緩的任務。

二、上市公司財務造假案例分析——以南紡股份造假案為例

(一)案例概述

南紡股份,前身為南京紡織品進出口有限公司。公司成立于1978年,并于1994年改制成功,成為股份制公司;2001年3月6日于上海證券交易所上市。南紡股份由南京國資委控股。

2014年5月17日,南紡股份《關于收到中國證監會處罰決定書的公告》一經發布便引起了軒然大波。證監會在行政處罰決定書中,認定其存在2006—2010年連續5年虛構利潤的違法事實,累計虛構利潤高達3.44億元。根據《證券法》和《行政處罰法》相關規定,證監會對其處以罰款50萬元,同時對12名相關責任人采取警告及罰款3萬元至30萬元不等的一系列行政處罰。審計局還發現,原董事長單曉鐘伙同其余5名高管人員私設小金庫,侵吞公司資產2億多元。公告中稱,公司自2012年主動整改,已在2011年度報告中進行前期會計差錯更正,并對2010年及以前年度財務數據進行追溯調整,于2012年度實現扭虧為盈,順利撤銷退市風險警示。

南紡股份發布該公告書的當晚,市場對其不退市提出了強烈質疑。其連續5年虛增利潤高達3.44億元,不但使企業的誠信與信譽遭受質疑,也極大地損害了中小投資者投資的信心,因此被稱為“近十年國企造假第一股”。

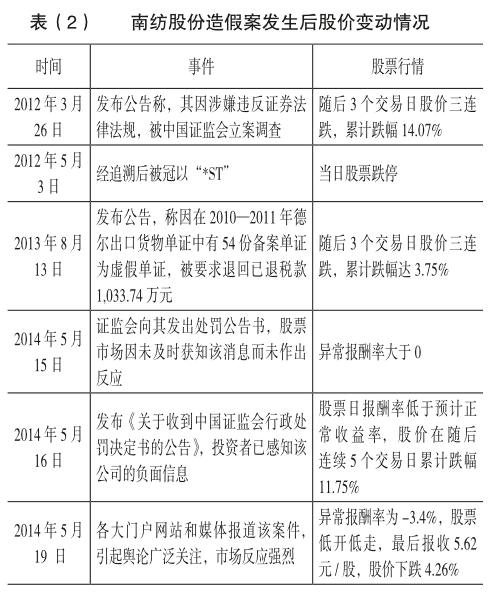

2014年5月26日的輿情預警度由0上升至峰值95.95。由表(2)可見,公司股價連跌,股票報酬率也出現異常。

(二)南紡股份財務造假動因及手段分析

1.造假動因。

南紡造假,正是源于企業高層管理人員貪婪的心理因素,企圖在權力的掩護下牟取私利。6名高管人員道德意識水平低下,使其表現出不良的個體價值判斷并選擇利用財務造假等違法行為獲取不正當的經濟利益,做出收受賄賂、挪用公款、私設小金庫2億多元等不正當的會計行為。另外,南紡因2004—2009年間三次股權轉讓而使優質資產剝離,收購南泰國展投資決策失誤……種種原因導致其實際業績表現不佳,只得會計舞弊以保上市公司地位。這正是產生財務造假行為的“需要”因子。

2.造假手段。

涉案的原南紡股份高管人員掌握公司絕對的信息優勢,擁有管理會計的工作權力,在虛構交易、騙取出口退稅等機會條件易達的情況下,獲得了財務造假的絕佳機會。以下是對其利用機會因子采取的造假手段的分析。

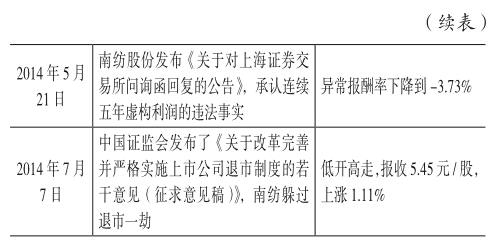

(1)虛構交易。上證所對南紡股份發出的譴責聲明中提及,其存在虛構合同以虛增收入。通過虛構交易,偽造收入,截至2010 年12 月31 日,公司多計營業收入增加未分配利潤金額合計14,912.32 萬元,其中2010 年多計收入2,489.13 萬元,2009 年及其以前年度多計收入12,423.19 萬元,因追溯調整營業收入同時沖減應收賬款合計14,912.32 萬元。此追溯調整事項將減少2010 年營業收入2,489.13 萬元,減少2010 年年初未分配利潤12,423.19 萬元。①

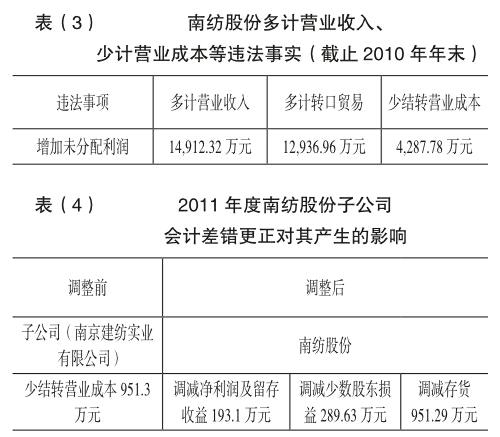

(2)多計營業收入、少計營業成本和利息支出。南紡股份在其《關于前期會計差錯更正的公告》中承認,多計營業收入、少結轉營業成本是其提升利潤的一大手段。截至2010 年12 月31 日,公司通過以上途徑多計的未分配利潤高達32,137.06萬元。而2011年及以前年度中,其子公司南京建紡實業有限公司少結轉營業成本951.3萬元,進行追溯調整時也極大影響到南紡股份的各項財務指標。

(3) 少提壞賬準備。南紡在調節壞賬上大動手腳,少提壞賬準備和存貨跌價準備,虛減資產減值損失。上證所揭露,南紡股份為少提壞賬準備,使用轉口貿易回款及調節客戶往來款等手段。公司的會計更正公告也有提及,截至2010年12月31日,公司因少提壞賬準備多計未分配利潤2,438.38萬元,其中調減2010年年初未分配利潤3,899.28萬元,調增2010年應收賬款壞賬準備102.14萬元,調減財務費用匯兌損益1,563.04萬元。①此外,在南紡股份的子公司中,南京高新經緯電氣有限公司于2005 年向華豐投資提供的500萬元借款,其賬齡已超過5年且預計無法收回,卻未按壞賬損失進行會計處理計提壞賬準備,因而多計未分配利潤500 萬元;百業光電于2002 年年初采購的45.77萬元存貨原料及電子配件,長期積壓報廢,卻未對其計提存貨跌價準備,因而多計未分配利潤45.77 萬元。

(4)騙取出口退稅款。騙取出口退稅款是南紡股份采用的另一大手段,即故意違反稅收法規,采取以假報出口等欺騙手段,騙取國家出口退稅款,此行為已觸犯國家刑法。南紡股份在《關于前期會計差錯更正的公告》中表明,其長期掛賬不符合出口退稅條件的應收出口退稅款高達1,100.11萬元。而《南紡股份關于收到稅務處理決定書的提示性公告》顯示, 2000—2011年期間,南紡股份偽造出口貨物單證,經核實有54份備案單證為虛假單證,共涉及已退稅款1,033.74萬元,因而也多記未分配利潤1,033.74萬元。根據相關規定,此行為以備案單證違法定性,稅務機關將追回此案涉及的退款。

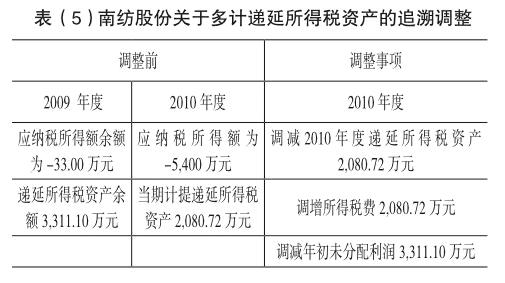

(5)多計遞延所得稅資產。根據南紡股份2011年年報,可知其存在違規確認遞延資產。南紡對遞延所得稅資產的多確認與多計量,直接虛減了所得稅費用,進而提高了企業的凈利潤與凈資產。根據會計準則對所得稅的相關規定以及會計處理的謹慎性原則,公司沖回并追溯調整遞延所得稅資產。

南紡成為“近十年國企造假第一股”,究其暴露因子,第一是證監機構監管不力。證監會的監管工作帶有較強的滯后性與不靈敏性,在南紡連續5年虛增利潤后于2011年才遲遲介入。第二是相關法律法規不完善。上交所《股票上市規則》中暫停和終止上市等退市制度存在漏洞,能讓南紡利用財務造假這種手段躲過退市一劫。第三是法律規定的處罰力度過低,未隨市場的變化而作出相應修改。證監會對南紡連續5年虛增利潤累計達3.44億元的罰款僅為50萬元,不僅沒有發揮其行政權力應有的處罰威懾作用,甚至還是對更多瀕臨退市的企業爭相效仿南紡違法行為的變相鼓勵。

三、上市公司財務造假治理對策

(一)完善上市公司內部控制制度

南紡財務造假案的背后,隱藏的是原董事長等多名管理人員私設小金庫,轉移和侵吞公司資產2億多元。可見,若想減少上市公司財務造假的概率,解決的根本途徑還在于上市公司自身。上市公司不能將“先完善內部治理,后審核上市”本末倒置。必須加強內部管理,規范公司獨立董事制度,將獨立董事的責任與權利對等起來;完善管理人員薪酬制度,由國家相關部門統一為獨立董事發放適當的報酬;建立合理的激勵約束機制,使得公司內部各方權利有效制約與平衡;強化上市公司高管人員的法律責任,促使外部獨立董事工作積極行使監管權。此外,上市公司應積極引入機構投資者,特別是國有上市公司,以降低造假幾率;同時做到信息公開、透明,積極履行信息披露義務,并保證披露信息的及時性、準確性、完整性。

(二)完善相關法律法規與制度

1.完善上市公司退市制度并與IPO注冊制改革對接。

設立對上市公司之前造假行為的追溯機制,實施重大違法公司強制退市制度,以保護市場投資者的理性投資行為。我國實行核準制的股票發行機制,上市資格是稀缺資源,退市制度在各方利益關系的博弈下難以發揮其應有的作用。退市制度必須與IPO注冊制改革對接,通過將上市公司準入的注冊制轉變為形式審查,改變上市資格稀缺資源的性質,順應資源配置市場化的變革方向,使優質企業的市場價值得到挖掘,令屢屢虧損卻備受追捧的股票貶值,以實現退市制度程序正義和實質正義的統一,促進資本市場的健康發展。

2.完善法律法規及會計準則。

與上市公司會計舞弊相關的法律法規應與時俱進,及時更新完善,以適應企業、市場及社會發展的需要;在加強會計法制建設的同時,應加大執法力度,公開會計造假的相關信息,建立會計信息抽查制度,根治財務造假與會計信息失真。同時,完善會計準則體系,消除相關法律法規處罰力度和等級的差異,提高可操作性;通過注冊會計師出具否定意見的審計報告,及時揭露上市公司財務造假行為,對其持續經營進行風險預警,為投資者作出正確的投資決策提供保障。

3.完善證券信息披露制度。

完善信息披露制度,完善信息披露制度是減少資本市場信息不對稱現象、遏制財務造假、保護投資者權益的必然要求,需保證上市公司準確、及時、完整地披露其財務狀況、盈利能力等信息。首先,證監機構需指導投資者在股票市場中做好信號顯示,以提高投資者,特別是中小投資者對股票市場的了解度。其次,指導投資者做好對投資企業的信息甄別,為有不同特征及需求的投資者提供適合其自身的投資信息;同時對上市公司披露的信息進行信息甄別,防止其發布虛假信息,讓投資者蒙受損失。最后,建立投資者與上市公司的信息檔案,以便投資者更清晰地了解上市公司的品牌、文化、財務狀況及發展前景,從中選擇那些信譽良好、發展前景良好的上市公司進行投資。

(三)加大監管處罰力度

監管機構需建立完善的證券監督體系,加強監管力度,改善監管工作的滯后性和不靈敏性,有效發揮市場監管對規范企業行為與維護市場秩序的作用。同時,把握監管力度,既不能過分放松監管,放任上市公司財務造假行為,使中小投資者權益蒙受損失,也不能監管過嚴,壓制市場的創新與發展。除對上市公司的監管外,還應加強對會計師事務所等中介機構的監督,確保中介機構堅持客觀獨立、誠信的原則,確保注冊會計師對上市公司財務造假行為進行專業判斷。構建中介機構的信譽評估制度,提高中介機構違法成本,對其違法行為依法追究民事責任及相關人員的刑事責任。

(四)運用先進技術手段

在對上市公司財務報告的審計中,運用先進技術方法與工具,對財務造假進行高效準確的識別,從客觀條件上切斷財務造假的可能途徑,對我國上市公司會計舞弊的防范具有極其重要的作用。關聯挖掘技術不僅可以運用于識別微利公司與會計舞弊相關的財務指標,還可以針對上市公司財務數據進行關聯挖掘分析,識別整個行業會計舞弊的程度和規律;而上市公司應充分利用現代化設施與技術,全面實行會計電算化,使用財務核算軟件,以減少會計信息在加工、傳遞過程中的人為干擾因素,實行財務統一、獨立管理。

參考文獻

[1] 魏子鵬.從上市公司的角度看財務造假的原因與防范[J].科技進步與對策,2003(5).

[2] 廖東聲,李慶有.上市公司財務報表粉飾行為及防范分析[J].學術論壇,2013(11).

[3] 邵曉玲.會計報表粉飾:手段及其對策[J].商業研究,2006(15).

[4] 付強,劉秀蘭.我國上市公司財務信息失真的表現及其影響[J].西南民族大學學報(人文社科版),2012(4).

[5] 許艷霞.上市公司粉飾財務報表的動機和手段及其防范措施[J].現代財經,2004(7).

[6] 房琳琳.財務困境上市公司財務報告舞弊預警模型研究[J].經濟與管理研究,2013(10).

[7] 趙自強,陳曦.我國上市公司風險因素與財務報表舞弊預測[J].商業研究,2013(12).

[8] 張瀚文.證券市場信息不對稱狀態二次調整——以證券評級提高公眾投資者信息利用效率展開[J].學術研究,2013(7).