烏金肺

劉慶邦

睡覺,對康新民來說,現在成了一個問題。吃、喝、拉、撒、睡,這五條都是必須的,少了哪一條都不行。前四條問題都不大,康新民每天進行得還可以,只是第五條睡覺有些麻煩,構成了他一個難以解決的問題。

康新民年輕時的睡覺能力好得很,甚至有一些嗜睡。瞌睡上來,他倒頭便睡,一睡就是十萬八千里。他睡覺不擇地方,土垃窩里,柴草堆里,都能睡得很香。他熟睡時,天上打雷,他聽不見。有人用草穗兒撥弄他的鼻孔,他都不醒。那么有人捏住了他的鼻子,不讓呼吸了,看他還怎么睡。好嘛,把他的鼻子捏住了,他把嘴張開了,改用另一個呼吸道吸氣出氣,照睡不誤。

康新民現在瞌睡少了嗎?不,他成天昏昏沉沉,瞌睡似乎比以前還多。他真想痛痛快快睡上一覺,睡他個地老天荒,海枯石爛。可是不行啊,不管他怎么努力,就是睡不著,整夜整夜都睡不著。他站著的時候瞌睡得搖搖晃晃,眼看就要摔倒,躺在床上就是睡不著。他的上下眼皮是合著的,僅從眼皮上看,他是睡覺的狀態。可合上眼皮與睡覺是兩碼事。眼皮想開就開,想合就合,可以掌控。而睡覺就不是自己所能掌控,不是想睡就能睡著。比如眼皮是兩扇門,人們把門關上了,不等于人不在里面活動。有時門關得越嚴,人上躥下跳,在里面活動得越厲害。康新民目前的狀況就是如此。他的眼皮之門雖說是關著的,但里面兩個圓圓的眼珠子,像是地球和月球,老在不停地轉動,一會兒明了,一會兒暗了;一會兒地震了,一會兒發水了,攪得他老是不得安寧。

他不只是睡不著的問題,更嚴重的是,他躺在床上還出不來氣,不管是仰臥,側臥,還是趴臥,都呼吸困難。他躺下剛想睡著,突然間像被人掐住了脖子一樣,掐得他喘不過氣來。求生的本能使他掙扎了一下,一口氣才回來了,總算沒有死掉。

夜里不能睡覺怎么辦呢,康新民只能悄悄來到院子里,在院子里站一會兒。這年的春節過去了,元宵節也過去了,但正月還沒有結束。月亮從不圓到圓,又從團圓到半圓,現在只剩下彎彎的一塊。月亮不是很圓,邊緣像是發生了霉變,生出一些細細的絨毛。從月亮所處的位置來看,這會兒應該是后半夜。在朦朧的月光中,他看得最多的是他家的房子。他看著看著就走了神,走神走到不知名的地方。回過神來,他接著看房子,老也看不夠。他家的房子是兩層小樓,一層五間,二層五間,鋼筋水泥為基礎,混磚砌墻,預制板蓋頂,結實得很。一層二層都建有廊廈,往廈檐下面一站,下雨下雪都不怕。他家以前的成分是地主,爺爺是地主分子,爹是地主分子,他被說成是地主羔子。聽他娘講,他家以前是有樓的,是兩層樓。后來鬧了革命,地主分子一被打倒,他們家的樓房就充了公,成了生產隊的隊部。再后來,生產隊蓋飼養室需要磚頭和房檁,就把樓房扒掉了。樓房是全村惟一一座樓房,樓房扒掉以后,村里再也沒有了樓房。他們一家被從樓房里趕出來后,只能住在兩間坯座草頂的趴趴屋里。康新民就是在趴趴屋里出生的,從沒見過他家以前的樓房是啥樣子。眼前的樓房,是康新民用外出打工掙回的錢,一手蓋起來的。他舍不得吃,舍不得穿,攢下的錢都用在了蓋樓房上。當年一聽說他要蓋樓房,村里人幾乎驚掉了下巴。有人說他借蓋樓房報復村干部,有人說老地主借孫子的身體還魂,又回來了。還有人私下里勸他,說樹大招風,蓋樓房太顯眼了,會招人眼氣。可康新民下定了決心,他就是要蓋樓房,就是要爭一口氣。他說他的錢是辛辛苦苦掙來的,每一分錢都浸滿了汗水,他問心無愧。平地起樓,人們遠遠地就把康新民的樓房看到了。也就是幾十年的時間,村里從有樓到沒了樓,從沒了樓又起了樓,是康新民把這個村樓的歷史重新銜接起來。這時村里的輿論也有了一些變化,說看看吧,人家地主家的后代就是勤快,就是能吃苦,就是聰明,就是會創業。村里人甚至上溯到康家的前輩,說其實康新民的祖爺爺、爺爺和爹,也都是好人,都是勤勞的人,因為他們勤勞,才置了地,蓋了樓,積累了財富。康新民想聽的就是這樣的話。上級為他家摘掉地主帽子是一個方面,另一方面,村里人有這樣的認識和說法,才使康新民感覺到了真正的平反。

樓房立起來之后,康新民很快就娶到了老婆。結婚不到三年,老婆生下了一兒一女兩個孩子。正當康新民家的日子如石榴開花越來越紅火時,正當康新民繼續打工掙錢,準備將來為兒子娶媳婦時,他的身體卻不行了。具體來說,是他的肺不行了,動不動就氣短,就喘上氣來。康新民記得,他爹就有這樣的毛病。他爹的病說是哮喘,又說是支氣管炎,他到底也不知道爹得的是什么病。他只記得,爹的兩個膀尖越來越高,脖子越來越短,一次感冒之后,爹的一口氣就沒了。康新民原以為,他的毛病跟爹是一樣的,是遺傳基因在作祟。他到鎮上的醫院看過,也吃了不少藥。但吃藥沒有使他的病情有絲毫減輕,反而加重了。鎮上的醫生建議他到縣醫院檢查。他到縣醫院拍了片子,病才得到了確診。醫生讓他看片子之前,先跟他交談了幾句,問他是不是下過煤窯?他說下過。醫生問他下了多少年,他想了想,說有十來年吧。醫生說這就對了。醫生這才拿起片子指給他看,說他得的是職業病,也叫煤肺病。你看你看,你的肺都變成黑的了,都變成兩塊煤了。康新民以前從沒有看見過自己的肺,肺在胸腔子里裝著,他對自己的肺是忽略的。他只見過一些動物的肺,知道動物的肺是粉紅的。而他的肺卻成了黑的。他聽到過黑心人的說法,卻沒有聽過黑肺人的說法。醫生的診斷讓他有些不爽,他問醫生,那怎么辦?有沒有辦法治療?醫生的回答是沒辦法治療。醫生又說,煤窯是不能再下了,重活兒也不能再干了,只有好好休息,好好享福。醫生看出他情緒低落,大概是為了讓他放松些,還跟他開了一個玩笑:你去挖煤,誰讓你去貪污人家的煤呢!一貪污不要緊,想還給人家都還不成了。

老婆從樓里出來了,對康新民說:新民,夜里冷,你不能老在外面站著。醫生說你的病最怕感冒,你要凍著就不好了。

過了雨水季節,地下的潮氣開始上升,天氣不再是干冷,變成了濕冷。特別是到了后半夜,又是霧又是水的,濕冷的氣息更濃。有夜鳥在飛行,翅膀顯得有些滯重。不知從誰家院子里,傳來一兩聲狗叫。康新民說:沒事兒,我穿得厚,不冷。說了沒事兒,他卻咳嗽起來。他一咳嗽,喉嚨眼里就喀喀的,像卡了什么東西。可他咳了一陣,什么都沒咳出來。

看看,凍著了吧,趕快回屋里暖暖。老婆說著,過來扶住他的一只胳膊,把他往屋里扶。

他不讓老婆扶他,說松開我,我還沒有老成那樣。

你的歲數是不老,只是力氣不跟你了,別再逞強了。老婆沒有松開他,堅持把他扶到床邊,為他脫掉棉鞋,讓他上床。老婆說:好了,睡一會兒吧,老不睡覺怎么得了!

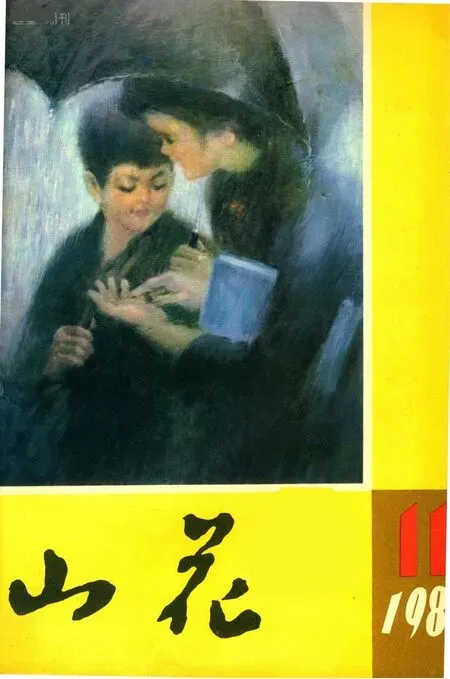

與白天和黑夜對應,人需要吃飯,也需要睡覺。不吃飯就沒有能量,生命就不能維持。同樣,人老也不睡覺,也活不下去。康新民躺著是睡不成了,他現在想睡一會兒,只能采用兩種辦法。一種辦法是跪在床上,撅著屁股,頭抵在床鋪上。另一種辦法是他坐在床上,老婆坐在他前面,他的兩只手搭在老婆的肩膀上,頭抵著老婆的后脖梗。這兩種辦法都是老婆幫他試出來的。通過試驗,他總結出來了,他的肺不能平放,什么都不能靠,后背不能靠,前胸也不能靠,靠什么都會受到擠壓,都出不來氣。只有把肺提溜起來,提溜得懸空著,四面不靠,才可能得到一點點呼吸,才能睡一會兒。前一種辦法,身體的平衡不太好掌握,往往是他剛睡著,身體一歪,就倒下來。一倒下來,他就醒了。而后一種辦法,由于老婆的配合,實行起來比較有保證。

康新民的一雙手搭在老婆的兩只肩膀上,一聞到老婆身上的氣息,難免想起他和老婆剛結婚的時候。那時候,他使用老婆使用得太狠了,簡直像在井下挖煤一樣。挖煤需要打鉆,他就在老婆身上打鉆;挖煤需要放炮,他就在老婆身體里放炮;挖煤需要用大斗子鐵锨一锨一锨往外挖,他挖老婆也挖得格外來勁,有時連挖一夜的情況也是有的。現在老婆還是老婆,他還是他;老婆還需要他,他也需要老婆,可他一點兒都挖不動了。別說使用老婆了,他連想都不敢想。過去他以為人想點兒什么不用花力氣,想怎么想,就怎么想,想得云天霧地都可以。現在他算是知道了,連想點兒什么都需要花氣力啊!人沒有了氣力,連想都想不起啊!

老婆說:肺要是能換就好了,我把我的肺換給你一葉子。

我可不跟你換,我的肺里裝的都是金子。

怎么說?

你沒聽人家說嘛,烏金烏金,煤就是金子。我肺里裝滿了煤,不就成了金肺嘛!

我聽說金子特別沉,人的肚子里是不能裝金子的,怪不得你的肺成了這樣。我明天去趕集,再去醫院給你買一袋氧氣回來。

康新民不說話了。

你不要舍不得錢,人的命比錢重要。

我看你還是嫌我死得慢,要想讓我死得快一點兒,你就買。氧氣也是一種藥,康新民去鎮上醫院看病時,醫生用開藥的處方給他開過氧氣,老婆也去醫院給他買過氧氣。氧氣不就是空氣之一種嘛,以前康新民從來不把空氣當回事,空氣看不見,抓不著,好像空氣從來不存在一樣。他萬萬沒有想到,空氣也是值錢的東西,把空氣收集起來也能賣錢。拿買一袋子氧氣來說,要花好幾十塊錢呢。別看一袋子氧氣那么輕,它的價錢頂得上整整一魚鱗袋子小麥的價錢。一袋子小麥磨成面,夠他們全家人吃半個月的。而一袋子氧氣呢,他省著省著,只吸三四個鐘頭就完了。照這樣的吸法,誰會吸得起。他存得是還有一些錢,但兩個孩子都在上學,花錢的日子長著呢,花錢的地方多著呢,如果把錢換成氣兒消費掉,孩子上學怎么辦!康新民說著有些生氣,又吭吭地咳嗽起來。他既然生了氣,氣應該多一些才是呀,不料他越是生氣,越是氣少。看來生氣不增加氣,而是消耗氣。他一咳嗽,全身都在震動,以致他的腦袋像油錘一樣錘在老婆的后脖梗上,錘了一錘又一錘。

老婆咬牙堅持著,不敢再說話,也不敢動。

康新民的娘在東間屋里睡,娘七十多歲了,耳朵還不聾。康新民一咳嗽,娘就聽見了,娘呻吟了一聲,說遭罪呀,遭罪呀!自從康新民的肺出了毛病,娘心里就一直不平。過去戴著地主帽子時,一家人被無形的帽子壓得抬不起頭來,喘不過氣來,都跟著遭罪。熬呀,熬呀,總算熬到摘去了地主帽子,爭氣的兒子也掙到了錢,蓋起了樓房,誰知道呢,我的老天爺,兒子的身體卻出了毛病。人說老天爺最公平,娘覺得老天爺太不公平,出了那個井,又進了這個井,老天爺就是不讓人有好日子過。

康家做飯不再燒煤。或許是因為煤存在康新民的肺里,使他們對煤有一種忌諱。或許是因為康新民聞不得燒煤的氣味,一聞就出不來氣。反正他們家一天三頓飯都是燒柴火,一點兒煤都不燒。他們這里是平原,沒有煤礦,煤都是從幾百里遠的山區運過來的。幾十年前,煤對他們來說可是好東西,稀罕東西。別看煤是黑的,拿一斤細白細白的白面,都換不到一斤煤。那時各家各戶都無煤可燒,只有在生產隊的打鐵爐子里才能看到煤。黑黑的煤塊子,一經點燃,拉動風箱一吹,煤塊子就變得通紅通紅。把鐵塊子放進煤火里燒,不一會兒,黑色的鐵塊子也變得通紅通紅,真是好看!康新民小時候愛看煤火在爐子里一跳一跳的樣子,還喜歡聞煤在燃燒時所散發出來的香味。真的,康新民在燃燒的煤里的確聞到了一股一股的香味,他不用特意吸鼻子,香味就沁入到他肺腑里去了。他揀起一小塊煤,放進自己的口袋里。沒燒過的煤不敢揀,他只能從燒過的煤里揀出了一小塊煉成琉璃的煤渣,聞來聞去,玩來玩去,玩了好長時間。

因為對煤有這么好的印象,后來有機會下到煤窯里看到那么多的煤,他才格外欣喜,挖煤挖得格外賣力。用小簸箕一樣的大斗子鐵锨挖一锨煤,他就想,這一锨煤,夠我們家燒好幾天的。挖一天煤,他估算了一下,他一天挖的煤夠全村人燒一個月的。一個月挖下來,他把煤換算成了磚頭,要是用他挖的煤到磚瓦窯上換磚頭的話,蓋一座樓房足夠了。康新民還想到,挖煤比種莊稼來錢快多了。哪樣莊稼都得長好幾個月才能收割,打下糧食也賣不了多少錢。而煤是現成,弄到井上就能換回不少錢。他哪是挖煤,簡直是在挖錢啊!崩煤的炮聲剛剛響過,工作面濃濃的炮煙子和稠得打臉的煤塵尚未散去,他就沖進工作面去了,開始架棚子,攉煤。有人怕炮煙子,他不怕,他聞著炮煙子也有一股子香味。有人不愿讓洶涌的煤塵撲到嘴里,干活兒時盡量閉著嘴。他覺得無所謂,吃點煤怕什么,下班洗澡時把煤吐出來就是了。他常常干得大汗淋漓,身上的毛孔都張開著,嘴巴和鼻子也張開著。包工頭見他干得好,就表揚他,讓別的挖煤的人都向他學習。得到包工頭的表揚,他難免有一些感動。在生產隊里干活兒時,他也從來不偷懶,不耍滑,干活兒干得也很好。可因為他家是地主成分,他本人是地主羔子,表揚不可能輪到他頭上。得到了表揚,康新民挖煤挖得更來勁。窯上實行的是計量工資,誰挖的煤多,掙的工資就多。為了多掙工資,康新民一個班都舍不得歇,月月都是滿班。

康新民只知道煤塵能撲到嘴里,鉆進喉嚨里,跑到肚子里,從不知道煤塵會被吸到肺里。肚子上下都有通道,煤塵跑到肚子里,在肚子那里是存不住的,要么吐出來,要么排出來。煤塵到了肺里就麻煩了。肺像是一條死胡同,煤塵只能進,不能出。或者說兩個肺葉子像是兩只口袋,東西可以裝進口袋里,想把東西從口袋里取出來就難了。當康新民知道了煤塵可以通過氣管和支氣管吸進肺里,已經晚了,他的肺里已經吸進了不少煤塵,日積月累,煤塵已經在他肺里沉淀下來。原來他肺上有很多氣泡,每個氣泡里裝的都是氣體。現在他肺上的氣泡變得很充實,每個氣泡里都填滿了物質性的煤。甚至可以說,那些煤都是優質煤,不用洗選,發熱量就很高。他的肺原來軟得像海綿,富有彈性。現在他的肺硬得像石頭,一點兒彈性都沒有了。

對于康新民來說,黑夜很長,白天也很長。在大長的白天,他也只能是坐著或站著。他不能多走動,也不能多說話。不管是走動,還是說話,都需要氣力。氣力氣力,有氣才有力,沒有了氣,就沒了力。過去他不懂,以為人的力量長在肌肉上,肌肉發達,人的力量就大。現在他才明白了,人活一口氣,人的力量全在氣里。院子里,一只公雞在追一只母雞。母雞跑得很快,公雞跑得更快,公雞到底還是騎到了母雞背上。公雞得勝之后,很是自豪地叫了一聲。公雞的行為很是讓康新民羨慕,他現在連一只公雞所具有的氣力都沒有了。

院子一角有一口壓水井,康新民的弟弟康新生正在壓動壓井的手柄,從井里往上抽水。樓房建成后,康新民立即請人在院子里打了這口壓水井。康新民領風氣之先,在村里蓋樓房的,他是第一人;在村里打壓水井的,他還是第一人。以前,村里人吃水都是到村南的那口井里去挑,全村人共用一口。挑水要走一段路不說,水還不是很干凈。打了壓水井就好了,不出院子就能從地下抽出水來,而且水清凌凌的,喝到嘴里又涼又甜。壓水井打好后,抽水大都由康新民操作。他不必用兩只手摁手柄,只須一只手,就把抽水的皮碗子摁得呼呼響,水頭躥得老高。康新民的個頭并不是很高,但他長得結實,是全村有名的大力士。麥子打完了,要把石磙推到場院邊上立起來。有人兩只手上去,臉憋得通紅,都不能把石磙立起來。康新民過來了,他說他試試。他一只手摳住石磙的下沿,只用一口氣,吭地就把石磙掀得站立起來。從坑里刨可以作肥料用的坑泥,用鐵锨把坑泥從坑底甩到岸上。坑泥又沉又粘,從低處甩到高處不是很容易。有的力氣小的男勞力,只能把坑泥甩到坑的半坡。而康新民呢,每次都能把滿滿一鐵锨坑泥甩到岸上。有一次,康新民沒把力氣掌握好,嗖地一下子,坑泥飛到岸邊的樹上去了。樹上有一個老鴰窩,把老鴰嚇得呱呱直叫。現在康新民不行了,按他自己的說法,他是徹底完蛋了。別說讓他掀石磙了,他似乎連掀鍋蓋的力氣都沒有了。別說讓他甩坑泥了,撒完了尿,他好像連甩甩尿雞子都甩得少氣無力。那么,家里還有一些重活怎么辦呢?虧得康新民還有一個弟弟,他不能干的活兒,只能由弟弟代替。

不看弟弟壓水還好些,看弟弟壓水,康新民實在替弟弟著急。弟弟一只手摁不動壓水的手柄,只得兩只手都上去摁。弟弟摁得很慢,抽出來的水在水簸箕里流得很細,放在水簸箕口接水的小桶半天都接不滿。不管水流得有多細,壓水井的鐵制水筒子里不能缺水,一旦缺了水,水筒子里的水就降下去,里面都成了空氣。要是想壓出水來,得重新往井筒子里的皮碗子上面倒引水,由于引水的密閉作用,才能保證抽出來的是水,而不是空氣。弟弟的兩只手摁了一會兒手柄,張著嘴在那里喘氣,弟弟的氣力似乎也不夠用了。為了使水不致斷流,弟弟只能把小肚子也壓在鐵手柄上,借助身體的重量,把手柄壓下去。看著弟弟那費勁的樣子,康新民真想過去一把將弟弟拉開,他自己去壓水。可是不行啊,他哪里還有拉開弟弟和壓水的氣力呢!

康新民感到痛心的不僅是他自己,還有他的同胞弟弟康新生。康新民到煤窯挖煤掙到了錢,蓋了房子,成了家,他希望弟弟跟他一樣,也能盡快掙錢蓋房,自立門戶。爹去世了,康新民作為當哥的,他覺得他有責任幫助弟弟成家立業。于是有一年過罷春節,康新民也把弟弟帶到煤窯里去了,讓弟弟跟他一塊兒干。他以為自己干了一件好事,其實是干了一件壞事。他以為是一個便宜,其實是一個當。吃苦耐勞的弟弟跟他一樣,也把煤塵吸到肺里去了,弟弟的肺也變成了黑色的煤肺。只不過弟弟的病情比他稍稍輕一些,低一個級別,他的塵肺病是三期,弟弟是二期。弟弟呼吸起來不像他那么費勁,體力活兒還能干一些。弟弟的身體成了這樣,老婆是找不到了,只能跟他這個當哥的一塊兒過。

聽本村在外面當干部的人回來說,像康家兄弟這樣得職業病的情況,應該到挖過煤的小煤窯那里要求賠償,每人獲賠二十萬或三十萬,都是有可能的。聽了干部的話,康新民有些動心,心想,要是能得到一些賠償,就算自己花不成,留給老婆孩子也是好的。肺不行連累得他的腿也不行了,他已經沒能力外出,只能讓弟弟到小煤窯去問一問。弟弟去了幾天回來了,說那個小煤窯沒有了,井架子拉倒了,井筒子也炸塌了,只剩下一個黑洞洞的洞口,洞口周圍長滿了荒草。弟弟聽人說,那個小煤窯屬于非法開采,是上級派人把煤窯炸掉的。至于那個小煤窯主,誰都不知道他跑到哪里去了。

康新生去小煤窯討賠償,娘抱了很大希望。見二兒子空著手兩只手回來,娘失望地哭起來,哭得一把鼻涕一把淚。他不埋怨人,只埋怨老天爺。她的埋怨還是老一套,還是把戴著地主帽子時和現在一起埋怨。她說老天爺呀,過去俺家的日子不好過,眼巴前兒俺家的日子還是不好過。俺家兩個兒子的肺都壞了,家里老的老,小的小,今后的日子咋過呀!老天爺呀,你咋不睜開眼可憐可憐我的兩個兒子呢!難道你的肺也壞了嗎!

初春的天氣真是變幻不定,冷冷暖暖,暖暖冷冷,讓人無所適從。農歷過了二月二,龍的頭都抬起來了,卻又下起了雪。雪下得還不小,鋪了天,又蓋地。杏花本來就要開了,雪花一開,就把杏花給蓋了。患塵肺病的人經不起忽熱忽冷,下雪天寒氣襲來,康新民連用來咳嗽的氣似乎都沒有了。不管是站著,還是趴著,跪著;不管他是頭朝上,還是頭朝下,都呼不出多少氣,也吸不進多少氣。他把嘴巴和鼻孔都張到最大限度,甚至連身上的汗毛孔好像都打開了,仍無濟于事。他的臉憋得黑紫,紫得他的臉好像也變成了一塊煤。由于憋氣,他的眼珠子越鼓越高,似乎眼看就要從眼眶里掉下來。他的眼睛還能看見自己的老婆,還想跟老婆說話,就是說不出話來。康新民真恨自己啊,恨不得把自己的肺扒出來,喂狗吃。又一想,連狗都不吃他的肺啊!康新民心中也有不平的地方。村里的那些懶人,人家都活得好好的。就是因為他太勤快了,太能干活兒了,就成了今天這個樣子。難道這個世界不需要勤快人了嗎?難道人越勤快就越遭殃嗎?

康新民的老婆悄悄把康新生叫到一邊,讓他趕快到鎮上為康新民買一袋氧氣。她知道,丈夫不愿再花錢買氧氣,不想讓家里重新返貧。可是,她實在不忍心眼看著忠厚的丈夫離她而去,丈夫能夠多活半天也好啊!

冒著大雪,康新生到鎮上的醫院為哥哥買回了一袋氧氣。在回家的路上,走在雪地里的康新生已累得氣喘吁吁,跌跌撞撞。他跌倒了,趴在雪地里喘口氣,再爬起來往家里趕。他懷里緊緊抱著那袋子鼓鼓囊囊的氧氣,如同抱著哥哥的肺。他在心里呼喊著:哥,哥,你別急著走,你千萬要等著我啊!要是康新生打開氧氣袋子吸上兩口氧氣,他走得可能會穩當些,也快一些,因為他也是塵肺病患者。可康新生只想著哥哥,吸氧氣的事他想都沒想。

然而,康新民拒絕再吸氧氣,看見氧氣袋子,他擺了一下手,頭一歪,就死去了。

雪還在下,樹上、柴火垛上、房頂上都是白的。

娘哭得更痛心痛肺些。她的哭訴沒有什么新觀點,只是埋怨老天爺的同時,把矛頭指向了自己:你咋還不死呢,不該死的死了,你還活著干啥呢!

康新民去世一段時間后,在村民的撮合下,康新生和嫂子結了婚。哥哥死了,嫂子不愿離家,便和弟弟結了婚,這不算什么稀罕事。

烏金雖好,到了人的肺里就不好了。康新生哪里知道,人的肺一旦變成了烏金肺,一旦呼吸困難,就做不成男人了,一次都做不成了。

結果,結婚第三天,康新生就上吊自盡了。