湘西地區生態文明先行示范建設研究

田開春

(中共張家界市委黨校,湖南 張家界 427000)

湘西地區生態文明先行示范建設研究

田開春

(中共張家界市委黨校,湖南 張家界 427000)

[關鍵詞]生態文明;先行示范;湘西地區;武陵山

[摘要]湘西地區在武陵山國家重點生態功能區中生態資源富集優勢突出,在生態文明先行示范區建設中,要正確處理好經濟發展同生態環境保護的關系,牢固樹立保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力的理念,更加自覺地推動綠色發展、循環發展、低碳發展,大力發展生態旅游、生態農業、生態工業,依托旅游的帶動效應積極開展扶貧攻堅,推動貧困山區全面建成小康社會,力爭早日把武陵山湘西地區建成高品質原生態國家公園集聚區、民族文化保護樣板區、國際知名生態文化旅游區、全國集中連片貧困山區創新發展實驗區、鄂湘渝行政交界區經濟協調發展示范區、全國生態文明綠色發展展示區、生態文明制度建設創新區。

2014年7月22日,國家發改委、水利部等六部門聯合下文將湖南武陵山片區整體納入全國第一批生態文明建設先行示范區,示范創新的重點是:探索健全自然資源資產產權和用途管制制度;探索建立體現生態文明要求的領導干部評價考核體系;創新區域聯動機制。武陵山湘西地區需要按照國家主體功能區試點示范、生態文明先行示范區建設要求,嚴守資源消耗上限、環境質量底線、生態保護紅線,發揮制度的引導、規制、激勵、約束等功能,規范各類開發、利用、保護行為,讓保護者受益、讓損害者受罰。要擯棄粗放的經濟增長模式,正確處理好經濟發展同生態環境保護的關系,牢固樹立保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力的理念,更加自覺地推動綠色發展、循環發展、低碳發展,大力發展生態旅游、生態農業、生態工業,依托旅游的帶動效應積極開展扶貧攻堅,推動貧困山區全面建成小康社會,把武陵山湘西地區建成高品質原生態國家公園集聚區、民族文化保護樣板區、國際知名生態文化旅游區、全國集中連片貧困山區創新發展實驗區、鄂湘渝行政交界區經濟協調發展示范區、全國生態文明綠色發展展示區、生態文明制度建設創新區。

1武陵山湘西地區生態文明示范區建設優勢

1.1生態資源優勢

作為我國亞熱帶森林系統核心區、生物多樣性保護極重要地區,武陵山湘西地區森林生態系統保存較好,各類禁止開發區較多。其中武陵山湖南湖北毗鄰區域(湘西、鄂西)國家禁止開發的區域有:湖北七姊妹山、木林子、忠建河、后河和湖南高望界、八大公山、小溪、壺瓶山、張家界大鯢9處國家級自然保護區;湖北坪壩營和湖南張家界、坐龍峽、不二門、天門山、天泉山、峰巒溪、夾山8處國家森林公園。區域內生物資源十分豐富,屬國家重點保護的珍稀樹種有水杉、珙桐、禿杉、巴東木蓮、鐘萼木、光葉珙桐、連香樹、香果樹、杜仲、銀杏等45種,武陵山重點生態功能區國家重點保護植物物種這里均有分布;以自然保護區形式重點保護的國家一級重點保護野生動物有云豹、金錢豹、白鷺、白頸長尾雉4種,國家二級重點保護野生動物有獼猴、水獺、大鯢等26種。該區域生態環境優越,是國家重點生態功能區、扶貧攻堅區、旅游資源富集區,是長江中上游地區重要的生態屏障和水源涵養地,是湖南省生態保護空間的核心組成部分。區域內森林植被的完好度及生物多樣性與豐度是武陵山重點生態功能區建設的價值所在。

1.2文化資源優勢

武陵山湘西地區是以土家族、苗族、白族為主的少數民族聚居區,獨特的地理氣候環境孕育了一體多元、古樸神秘、燦爛優秀的地方文化,歷史上形成了以土家族、苗族、白族等文化為特色的多民族地域性文化,民俗風情濃郁,民間工藝和非物質文化遺產十分豐富,武陵源、里耶古城、老司城夾山寺、五雷山等寶貴的自然文化遺產和桑植民歌、土家擺手舞、茅古斯、土家織錦等全國首批非物質文化遺產都是不可再生的自然文化資源。

1.3生態產業優勢

武陵山湘西地區生態產業資源豐富,立體氣候多樣,名優特產眾多,旅游業、生態農業、特色資源加工業和區域商貿物流業等特色明顯。依托武陵源風景名勝區、張家界地貌等瑰麗神奇的自然風光和獨特神秘的湘西特色民族文化風情開展的生態文化特色旅游,使武陵山湘西地區成為我國重要的黃金旅游走廊,“神秘湘西”“魅力湘西”旅游品牌具有一定的國際影響力。綠色農業經濟發展模式初步顯現,有機食品、綠色食品和無公害農產品認證占比提高較快。

1.4政策扶持優勢

除武陵山片區區域發展與扶貧攻堅規劃、旅游綜合改革試點、國家重點生態功能區建設試點示范、國家生態文明建設先行示范區建設等國家政策支持外,湖南省政府在推進生態文明先行示范區建設方面,將綜合運用財政、稅收、金融、投資等手段,加大對武陵山湘西旅游地區的支持力度,重點加強對該地區國家級自然保護區、世界文化自然遺產等重要生態功能區的財政轉移支付力度,將該區域上繳中央的增值稅、所得稅增量部分全額返還用于支持生態文明先行示范區建設,同時加快資源環境稅費改革,將資源稅擴展到占用的各種自然生態空間,加大節能環保新能源、生態建設的稅收優惠,省財政轉移支付向武陵山湘西地區生態文明建設適度傾斜,提高生態公益林補償標準,把土地整理、整治礦山備用金用于生態文明建設,支持該地區發行生態文明建設專項債券等,上述政策支持將有力地推動該地區生態文明先行示范建設進程。

2武陵山湘西地區生態文明示范建設存在的問題

2.1人地矛盾突出,生態環境面臨巨大壓力

與20世紀50年代相比,該區人口增加了一倍,人口規模迅速擴大且分布散亂對區域生態環境承載力造成了極大威脅。隨著人口的不斷增加,人地矛盾逐漸加劇,致使破壞林地、捕殺野生動物、盜伐國家重點保護野生植物、工業開發污染環境、礦山資源開發破壞自然生態等行為時有發生,加之對生物多樣性保護意識淡漠,除自然保護區外,區域生物多樣性呈下降趨勢。近年來,該區實施了退耕還林、生物多樣性保護、長江防護林、石漠化綜合治理等生態工程,并受益于重點公益林補償、重點生態功能區轉移支付等生態補償政策,區域植被有所恢復,但由于生態補償標準偏低、區域土地資源空間結構不合理且利用率低、利用方式相對粗放等,導致武陵山湘西地區仍面臨生物多樣性退化、水土流失和石漠化嚴重、經濟社會發展落后,以及生態脆弱與資源開發的矛盾突出等一系列問題,需要按照生態文明建設要求轉變區域經濟社會發展方式。

2.2與先行示范指標要求差距大,先行示范建設壓力大

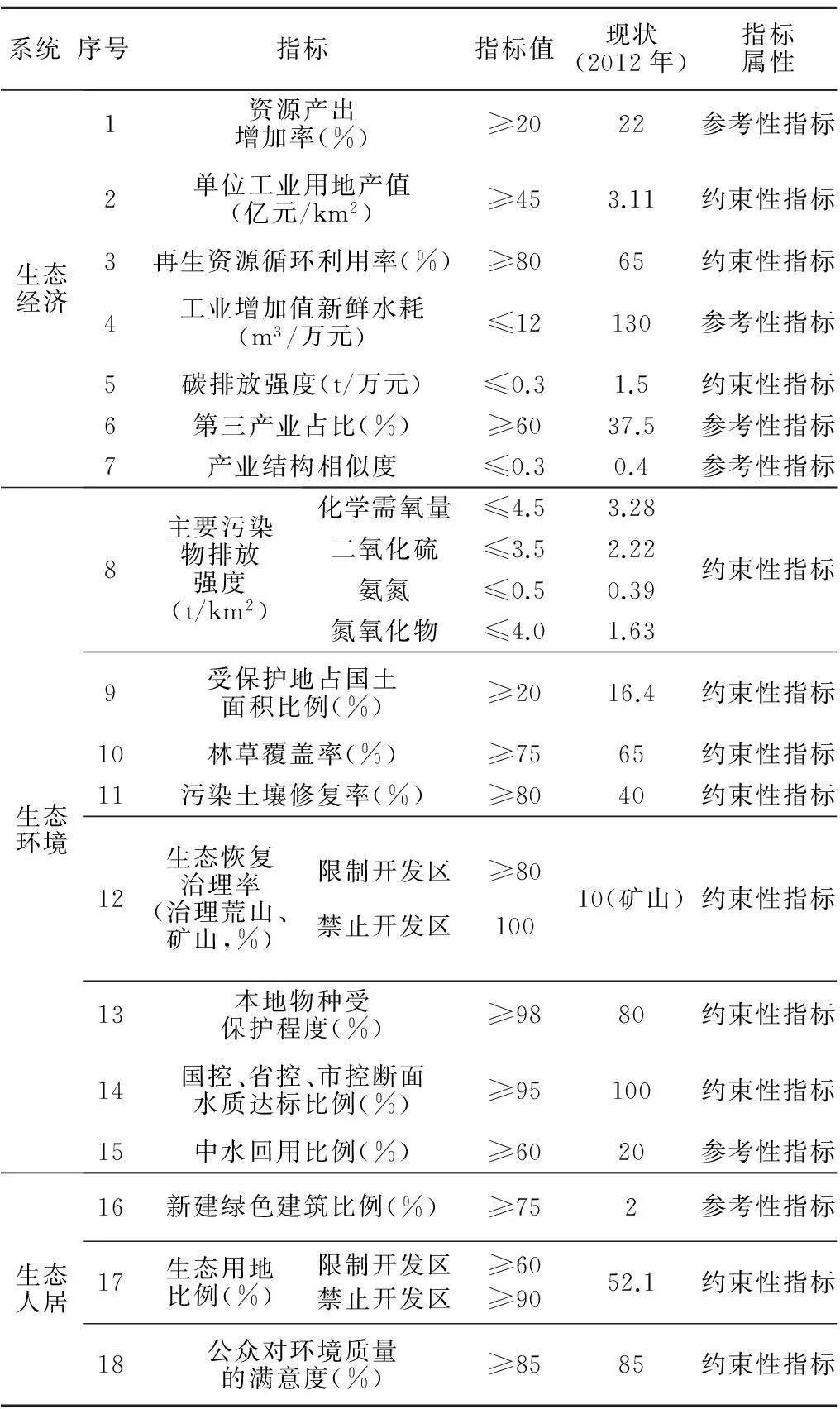

從武陵山湘西地區生態重要性程度和生態文明建設指標完成的艱巨性來看,在生態經濟、生態環境、生態人居方面,單位工業用地產值、工業增加值新鮮水耗、碳排放強度、第三產業占比、產業結構相似度、受保護地占國土面積比例、生態恢復治理率、新建綠色建筑比例、生態用地比例等方面與國家生態文明建設示范要求均有不小差距(詳見表1)。

表1 生態文明先行示范區建設指標及

注:部分數據來源于湖南省武陵山片區國家生態文明示范區建設方案。

2.3從生態文明制度體系建設緊迫性看,需要積極跟進中央頂層設計

中共中央政治局2015年9月11日審議通過的《生態文明體制改革總體方案》明確要求:構建產權清晰、多元參與、激勵約束并重、系統完整的生態文明制度體系;堅持自然資源資產的公有性質,建立歸屬清晰、權責明確、監管有效的自然資源資產產權制度;以空間規劃為基礎、以用途管制為主要手段的國土空間開發保護制度;建立覆蓋全面、科學規范、管理嚴格的資源總量管理和全面節約制度;建立反映市場供求和資源稀缺程度,體現自然價值和代際補償的資源有償使用和生態補償制度;建立以改善環境質量為導向,監管統一、執法嚴明、多方參與的環境治理體系;建立運用經濟杠桿進行環境治理和生態保護的市場體系;建立充分反映資源消耗、環境損害、生態效益的生態文明績效評價考核和責任追究制度。武陵山湘西地區地方立法支持生態文明建設才剛剛起步,完善上述制度任務重、過程長,要落實中央關于生態文明建設的要求,就必須積極跟進中央的頂層設計,加快武陵山湘西地區生態文明制度建設,完善自然資源資產和環境保護領域市場機制,只有這樣才能抓住這一地區生態文明建設示范的牛鼻子,以旅游帶動為抓手,落實生態經濟發展要求,打好扶貧攻堅戰,解開經濟發展與生態環境保護沖突的癥結,扭轉貧困落后地區生態文明建設的不利局面。

3武陵山湘西旅游地區生態文明示范區建設思路

湖南域內武陵山重點生態功能區和旅游地區開展生態文明先行示范區建設要堅持問題導向,堅持自然資源資產的公有性質,以完善自然資源資產產權制度和用途管制制度、資源有償使用制度為重點,堅持區域聯動,推進旅游資源一體化,利用生態文明先行示范區建設的倒逼機制,推進生態優勢轉化為產業優勢和經濟優勢,實現經濟和社會發展的綠色轉型。

3.1生態環境保護聯動示范

湖南域內武陵山重點生態功能區要圍繞區域聯動加強生態環境保護。即以空間治理和空間結構優化為主要內容,突出主體功能,堅持區域規劃協調協作,構建相互銜接、分級管理的空間規劃體系,以生態市、縣建設為抓手,實施有效的生態保護。

(1)明確生態功能保護紅線。張家界市的兩區兩縣,湘西州的永順、古丈、龍山縣,常德市的石門縣,懷化市的沅陵縣和湖北省恩施州的宣恩、鶴峰縣,宜昌市五峰縣等是武陵山重點生態功能區生物多樣性保護的關鍵區域,該區域已形成位置集中的國家級自然保護區群落,湖北、湖南兩省應協同爭取建立生物多樣性保護和國家生態補償示范區。在該生態重點功能區域,湖南、湖北要根據珍稀瀕危物種種群瀕危程度及分布現狀,劃定新的禁止開發區予以重點保護,繼續增加和提高區域內自然保護區、森林公園、濕地公園、風景名勝區數量和等級,穩步擴大禁止開發區面積,為野生動植物資源提供更廣闊的生存空間;要推進武陵山重點生態功能區多層次生物多樣性保護體系和國家公園體制建設,利用張花、龍永、桑龍、張桑、宜張、張沅高速公路構建的便捷交通網絡,整合周邊禁止開發區域的特色自然、人文資源,探索建立以張家界世界自然遺產地為核心,由八大公山、七姊妹山國家自然保護區域,天門山、小溪、借母溪國家自然保護區域,壺瓶山、后河、木林子國家自然保護區域三大區域板塊環繞的武陵山生物多樣性保護國家公園體系;按照生態區位重要性程度,依托生態保護紅線,明晰自然資源資產產權和用途管制,實施分級分類生態補償;尊重自然格局,依托現有山水布局,合理控制、布局城鎮空間,推進生態山水園林城市、國家環保模范城市、國家優秀旅游城市建設,減少城市無序擴張對生態環境的干擾和損害。

(2)劃定環境質量安全底線。①劃定水環境紅線。目前,澧水上游及相關支流水域屬大鯢國家級自然保護區,是高度敏感和重要的評價單元,水質持續為Ⅱ類以上,應劃為水環境紅線區,以加強對該區域頁巖氣開發用水及其廢棄物處理的管理和環境監測,保證區域水資源安全。②劃定中心城區大氣環境紅線。如張家界中心城區作為旅游核心服務區和國家5A景區天門山所在地,由于處于澧水河谷地帶,大氣環境容量小,先天自凈能力弱,大氣環境敏感性、脆弱性均強,應劃為大氣環境紅線區,以控制工業園區、汽車尾氣、建筑粉塵等對大氣的污染,爭取達到一級環境空氣質量標準,提高居民和游客的環境質量滿意度。③劃分土壤環境紅線。為治理農業面源污染,降低化肥農藥施用量,保障耕地質量安全,應繼續開展以減量化和再資源化為導向的農村環境綜合整治,解決工礦污染、生活污染、畜禽養殖污染問題。

(3)控制自然資源利用上線。劃定基本農田紅線,確保面積不減少、質量不降低;推進石漠化土地治理;實施天然林禁伐;關停位于重要生態功能區和生態敏感區對自然生態環境和旅游資源破壞嚴重的礦產開發企業;加強能源利用趨勢預測,調整能源消耗結構,推廣節能項目,降低單位國內生產總值能耗;加強重點生態功能區水電開發規劃和環評管理,確保河流最低生態水量;建立合理的自然資源價格形成機制,為確立生態服務市場交易制度、生態轉移支付制度、生態補償制度、環境污染責任保險制度提供科學依據。

3.2綠色產業一體化發展示范

湖南域內武陵山重點生態功能區要圍繞生態文明建設構建綠色產業結構,推進創新驅動,實施旅游帶動,催化綠色轉型與產業升級。

(1)打造流域生態旅游、民族文化旅游產業帶,推進國家生態旅游、文化旅游產業示范基地和示范區建設。完善澧水、酉水流域旅游一體化空間布局,利用武陵源世界自然遺產、永順老司城世界文化遺產品牌效應,以全域旅游為視角,以暢通旅游交通為基礎,突破行政區劃界限,推進旅游資源一體化開發與管理;按照信息透明、管理規范、便捷低碳要求,推進旅游智慧景區、旅游智慧城市建設,打造人流、物流、信息流暢通的智慧旅游目的地;堅持優勢互補、錯位發展,豐富旅游產品體系,完善旅游服務體系,打造澧水流域生態旅游產業帶、酉水流域永順龍山民族文化旅游產業帶,提高旅游產業規模、質量、效益,推進生態旅游、民族文化旅游示范基地和示范區建設。

(2)堅持旅游帶動,強化大旅游和綜合性產業觀念,做精生態農業、做強綠色工業、做大現代服務業。發揮湖南武陵山區富硒土地、民族文化等自然、人文資源優勢,大力發展鄉村旅游農業和山地特色農業,與農產品綠色認證掛鉤,加大綠色農業獎補力度和技術、管理扶持力度,提高有機及綠色農產品的比重,建立全程可追溯的現代綠色農業產業開發模式,促進山區特色農業產業帶形成;優化整合該區域現有各類工業園區、經濟開發區產業發展方向,打造服務全國的旅游商品研發生產基地、特色農產品加工基地,主動與成渝城市群、長株潭城市群市場對接,引導形成服務兩大城市群的特色產業集群,積極融入三峽城市群,打造澧水流域生態工業經濟帶;利用張家界連接成渝城市群和長江中游城市群,是西安至海口黃金旅游線十字中心節點、武陵山片區唯一國際航空港、高鐵“十字樞紐”城市,并具有“六向六射”高速公路網的優勢,依托其湖南旅游龍頭、游客聚散中心的地位,打造國際旅游商品集散地,爭取建立旅游商品保稅區,大力發展電子商務、現代物流、健康服務、特色餐飲、文化創意、旅游會展等現代服務產業,把張家界建設成為武陵山經濟協作區物流中心、商品集散中心和旅游文化創意中心。

3.3旅游帶動扶貧攻堅示范

找準貧困地區自然生態環境保護的難點和癥結,構建以旅游產業發展促扶貧攻堅的路徑。湖南域內武陵山重點生態功能區要圍繞主體功能區試點示范地區建設,打造國家級旅游扶貧實驗區,實施開放式扶貧。采取政府主導、景區帶動、農旅結合、商品銷售等模式多途徑推進扶貧攻堅,緩解貧困人口與生態環境保護之間的矛盾。

(1)資源旅游導向就地扶貧。完善旅游產業體系規劃,將鄉村旅游作為旅游產品體系的重要組成部分,使鄉村生態人文資源、特色產品優勢就地轉化為旅游經濟優勢;探索以貧困山區旅游資源入股參與旅游開發,讓貧困群眾從旅游業發展中獲得穩定收益,提高旅游扶貧的有效性。

(2)城鎮旅游就業易地扶貧。加大各級政府在生態移民和生態建設方面的投入,推進旅游工程移民、生態移民扶貧,依托市場、農村居民、政府三重力量推動旅游特色鄉鎮建設,積極扶持生態脆弱區人口向集鎮有序轉移;盡可能使城郊產業發展主體功能導向與城鎮空間拓展布局導向一致,實現工業園區、城郊旅游農業開發區、城市旅游服務區的基礎設施、生活服務設施、旅游服務設施共建、共融、共享,增強城市旅游服務產業的就業吸納能力。

(3)發展山區特色產業帶動扶貧。把以特色農產品購銷為主的電子商務作為旅游扶貧攻堅的重要手段,利用現有的商業化電商平臺推進電商扶貧,加大農村網絡信息暢通工程建設,建立完善的縣、鄉、村三級物流配送體系,推進以發展農村電子商務為目的的農產品及農村特色產品的品牌培育和質量保障體系建設,加強農村電子商務培訓。

(4)教育扶持傾斜隔代扶貧。加強連片貧困地區教育扶持力度,阻隔貧困代際傳播。改變湖南人均教育經費投入全國排名靠后的狀況,重點扶持湖南武陵山片區職業教育發展,支持“國扶縣”9+3免費教育,將旅游職業教育發展與扶貧開發結合,通過強化就業崗位培訓,提高貧困戶子女就業率。

3.4生態文化傳播教育支撐示范

建設國家文化旅游產業示范基地,打造文化旅游示范區。

(1)推進文化與旅游深度融合,利用現有的旅游演出類文化旅游品牌,整合打造文化旅游產業集團。

(2)重點推進旅游、人文資源豐富的特色民族鄉鎮和民居村建設,與鄉村旅游結合,建立農耕文化體驗區、特色民居示范區,打造一批旅游風情城鎮和村寨。

(3)依托武陵源和老司城世界自然文化遺產、古鎮古村落、自然遺跡和非物質文化遺產資源,建設民族生產生活博物館、非遺傳承演示基地、生態文化教育基地,開展特色傳統民族節慶活動,展示土家族特有的民俗風情。

(4)發揮宣傳教育部門和社會團體的作用。大力發展旅游高等教育和職業教育,打造旅游發展人才儲備高地;加強對游客的生態文明知識宣傳,在解說詞中增加當地生態、地質、民族文化等內容;利用群眾喜聞樂見的形式,加強對當地居民的生態文明和民族文化宣傳教育,培養綠色生活方式;把生態文明和民族文化教育作為素質教育的重要內容納入當地國民教育體系和干部教育培訓體系,提升旅游地區生態文明建設和民族文化旅游產業發展的社會氛圍和管理水平。

3.5完善生態文明建設保障體系

湖南域內武陵山重點生態功能區要圍繞綠色轉型實施制度創新,構建生態文明建設現代治理體系。

(1)完善和落實財政、稅收、金融、價格等對湖南武陵山區推進綠色布局、綠色生產、綠色生活的支持。落實國家對武陵山片區區域發展與扶貧攻堅、旅游綜合改革試點城市、主體功能區建設試點示范區、生態文明建設先行示范區、生態保護與建設示范區的政策支持;爭取國家重點生態功能區生態環保項目建設、生態補償政策的傾斜支持;整合專項轉移支付,將資金分配、項目確定權交給地方,允許地方在統籌使用上先行先試;支持湖南武陵山重點生態功能區建立有利于生態文明建設的稅收、金融、價格等綠色制度體系。

(2)推動自然資源資產產權制度和用途管制制度、自然資源資產有償使用制度落地。加快國家公園體系建設試點,落實自然資源資產產權登記,實施湖南武陵山重點生態功能區土地利用、生態補償分級分類管理。

(3)建立運用經濟杠桿進行環境治理和生態保護的市場體系。以落實主體功能區規劃為指針,以完善生態建設、環境保護市場機制為導向,實行自然生態保護底線控制、污染物排放總量控制下的指標交易制度,依托長沙環境資源交易所,搭建覆蓋湖南全省的環境資源交易平臺,探索開展節能、林業碳匯、水權等交易模式,推進主要污染物排放權交易和環境污染第三方治理;按照優勢互補、利益共享原則,建立生態受益地區對保護地區和流域下游對上游的扶貧支援、人才培訓、園區共建機制,建立城市建設用地指標總量控制下的地市間地票交易機制。

(4)實行最嚴格的環境監管制度。嚴格執行規劃環評制度,實施空間、總量、項目三位一體的環境準入,建立環境信息公開制度。

(5)建立基層政府生態文明建設考核評價機制。把資源消耗、環境損害、生態效益納入城鄉一體化發展評價體系;將生態補償投入、生態保護能力和生態資產增值納入政府常態化管理的考核內容和考核指標;建立健全自然資源資產評估制度,完善黨政領導干部生態環境損害責任追究制度。

(6)完善地方立法。注重體現地方特色,立足地方突出問題,利用地方立法權完善生態環保地方條例、補充規定等,使地方性法規成為可持續發展和生態文明建設的助推器。

(責任編輯張培虎)

[中圖分類號]S157.2

[文獻標識碼]C

[文章編號]1000-0941(2016)05-0072-05

[作者簡介]田開春(1966—),男,湖南桑植縣人,副教授,主要從事區域經濟研究工作。

[收稿日期]2015-11-03