最小生態安全距離在“多規合一”中的地位與作用

賈濱洋,柏松,李玫,曾九利(1. 成都市環境保護科學研究院,成都 61007; . 西南民族大學,成都 61001; . 成都大學,成都 610106;. 成都市規劃設計研究院,成都 610081 )

?

最小生態安全距離在“多規合一”中的地位與作用

賈濱洋1*,柏松2,李玫3,曾九利4

(1. 成都市環境保護科學研究院,成都 610072; 2. 西南民族大學,成都 610041; 3. 成都大學,成都 610106;4. 成都市規劃設計研究院,成都 610081 )

摘 要“多規合一”是未來規劃編制與管理城市的必然發展趨勢。最小生態安全距離不僅是探索“多規合一”的重要技術工具,也是“多規合一”中空間管控的重要內容。最小生態安全距離以資源環境承載力為基礎核心,是城市開發不能逾越的距離。劃定最小生態安全距離是為了滿足城市生態系統良性循環、生態系統服務功能正常運轉以及環境容量不超載,城市間或城市功能單元間經濟社會活動空間間隔的最小距離。利用最小生態安全距離劃定出的基本規避空間,可以讓環規、城規和土規實現統一的空間管控的最終目標。依靠最小生態安全距離,能夠科學地劃定城市布局,提升城鎮化發展質量和空間管控質量,更好地實現城市規劃的編制與管理。

關鍵詞最小生態安全距離;多規合一;空間管控;資源環境承載力

*責任作者:賈濱洋(1971—),女,教授級高工,工學博士,主要研究方向為生態恢復、生源物質的遷移轉化及環境規劃等,E-mail: sisyang@126.com。

引言

隨著我國規劃改革的深入發展,“底線式”的空間規劃、“協同式”的管理機制逐漸備受關注,多行業的規劃整合工作成為必然趨勢。在此背景下,2014年12月,國家發展和改革委員會、國土資源部、環境保護部和住房和城鄉建設部聯合下文要求:“開展市縣空間規劃改革試點,推動經濟社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、生態環境保護規劃‘多規合一’”[1]。到目前為止,我國已有近30個市縣陸續開展了“多規合一”的試點工作。但如何真正將四個規劃有機融合起來,還是一個嶄新的課題,特別是在技術上實現“多規合一”尚面臨不小的挑戰[2]。2014年“兩會”上首次提出的最小生態安全距離為探索和實現“多規合一”提供了新的思路。

“最小生態安全距離”(the minimum distance for ecological security,MDES)是應對我國新型城鎮化進程中出現的以“霧霾”為代表的城市間復合污染問題而提出的全新概念。劃定MDES的目的,是為了在進行規劃和建設時,能夠為城市或城市群的發展留足一個最小的污染物擴散和吸收空間[3]。這個吸收空間,既是“多規合一”中實現空間管控的重要內容,又是“環規”和其他“三規”有機融合的重要的技術手段。因為MDES是包含了生態保護、安全底線、資源承載力和環境容量的綜合概念,是它們在生產和生活空間上的集中體現,因而MDES是環保、安全、生產概念的結合。可見,在城市規劃和建設過程中劃定最小生態安全距離,不僅能夠科學地規劃城市布局,提升城鎮化發展質量和空間管控質量,對于城市規劃的編制與管理也具有重要意義。

1 最小生態安全距離與“多規合一”的關系

1.1最小生態安全距離探索是“多規合一”的重要技術工具

在“多規合一”的規劃過程中,應針對規劃的對象——城市生態系統的自身特點進行[4]。城市生態系統是在以人口、建筑物和構筑物為主體的環境中形成的典型人工生態系統,它幾乎完全以人為主導,并且城市中人口、能量和物質容量巨大,密度極高,流量大且運轉迅速,因而無法獨立完成物質循環和能量轉換,物質和能量呈線狀運動而非環狀。因此,城市生態系統不僅對它所依賴的區域生態環境有著深刻影響,而且強烈依賴區域的存在和發展,獨立性極弱[5]。

最小生態安全距離劃定的是為了滿足城市生態系統良性循環、生態系統服務功能正常運轉以及環境容量不超載,作為復合生態系統的城市之間或城市功能單元之間經濟社會活動在空間上需間隔的最小距離。滿足了這一距離(或者說具備了這樣的空間結構),人類在各項生產和生活過程中,都能夠使當地的環境系統和生態系統具有最基本的自組織能力,并能夠在受到外界脅迫時,通過自我調節機制實現自然凈化與生態恢復,從而使環境質量保持在一定水平、生態系統維系在相對穩定的狀態[3]。可見,最小生態安全距離可成為促進和實現城市規劃建設與區域生態和諧發展的技術工具。

首先,“最小生態安全距離”是為了合理測算和確定城市之間的生態安全距離,其目標在于既能提高城市宜居性,又能夠為城市生態修復、生態系統良性循環以及污染環境的凈化預留基本空間。這個基本空間就是生態環境保護空間及城市建設和發展空間的結合,這樣就將“環規”和“城規”融合起來。其次,最小生態安全距離主要瞄準城市的整體質量及其發展的可持續性,其著眼點重在生態安全,其次為生態環境系統服務、生態宜居、環境質量。也就是說,要確保城市生態安全,必須確保城市居民生存安全的環境容量具備最低值、生態系統服務功能維系具有最基本的空間保障,對應對重大生態災害具備基本的規避空間。可見,利用最小生態安全距離劃定出的這個基本規避空間,完全能讓環規、城規和土規實現統一的空間管控的最終目標。

1.2最小生態安全距離是“多規合一”中空間管控的重要內容

利用最小生態安全距離,可以合理劃定出城市的生態保育空間,明確空間管控目標,因而它是“多規合一”中空間管控的重要內容(表1)。例如,根據不同的生態安全標準,可以在城市中劃定出不同等級的生態保護區和城市建設發展空間。

2 最小生態安全距離嵌入“多規合一”的原則與方法

2.1最小生態安全距離以資源環境承載力為基礎核心

城市能否實現可持續發展與其資源環境承載力緊密相關。城市的資源環境承載力包含了自然資源、社會條件和環境資源等眾多變量,必須從生態系統的整體性出發進行研究,不能因其中某一子系統的承載力達到最大資源效應而對生態系統的整體功能造成破壞。對于整個城市生態系統而言,影響環境質量的要素很多,這就要求在城市發展邊界與MDES的研究中,特別是在判斷城市發展與環境保護之間的關系時,必須充分考慮資源環境承載力的整體性特性,不能盲目偏重或無根據地選擇其中某一個或幾個環境要素作為研究對象。

2.2最小生態安全距離是城市開發不能逾越的距離

從本質上講,城市開發邊界是一個重“開發”的概念,它考慮的重點是城市整體發展和增長的戰略問題,是控制和引導城市開發建設的重要規劃工具。劃定開發邊界的主要目標是如何優化城市空間布局,防止城市無序蔓延,提高建設用地利用效率。換言之,城市開發邊界是城市開發的規定邊界,其主要任務是探索城市開發可以到達何處的問題。

與開發邊界不同,劃定“MDES”是為了滿足城市生態系統良性循環、生態系統服務功能正常運轉以及環境容量不超載,城市間或城市功能單元間經濟社會活動空間間隔的最小距離。MDES主要瞄準城市的質量及其發展的可持續性,其核心任務是保障生態系統的服務功能、實現城市生態宜居、環境質量優良和生態安全。可見,MDES不等同于合理的距離,更不是優化的距離,而是最低限度應保持的距離。不能保證這個距離,生態系統就可能受損,生態安全就可能遭受威脅。因此,最小生態安全距離,是城市開發不能逾越的距離。

2.3最小生態安全距離注重的是底線思維

首先,最小生態安全距離是以生態系統中各類環境要素和資源為出發點,通過劃定“限制和控制類環境要素”進而為生態紅線的劃定提供一個極限保護外延,為城市開發邊界的劃定和調整提供一個最大限值;其次,最小生態安全距離,又以環境要素和資源保護為基礎,以環境承載力為核心考量因素,在衡量社會經濟發展要求下,為保障國家生態紅線區面積不減少提供了一種必要的保護外延和劃定技術方法。從這個角度上講,以生態紅線為參考基準劃定城市開發邊界并求取邊界最大值,該值即可視為最小生態安全距離。這種劃定方式的優勢在于,它在以生態系統的保護底線為基準的基礎上,合理劃定出人類經濟社會的活動范圍,并且能夠完好地保持生態系統的完整性及其相關性特征,較好地達到了結構性保護的目的。因為結構性保護要素應用的一個重要路徑是通過空間結構的非建設性要素與不適宜開發的區域邊界銜接,從而實現城市增長邊界與自然生態邊界的有機結合及可生長空間格局的構建。

表1 “多規”編制中生態環保相關內容

3 最小生態安全距離嵌入“多規合一”過程中應注意的問題

3.1利用最小生態安全距離統一“經、城、土、環”規劃中的生態環境編制內容

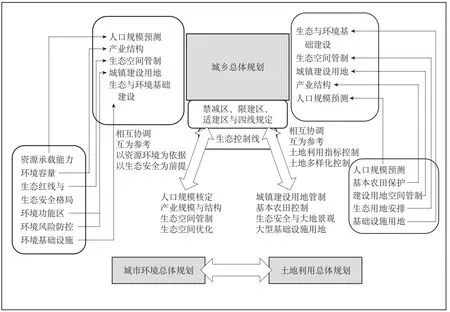

目前,我國的城鄉總體規劃、土地利用總體規劃和城市環境總體規劃中都不同程度地涉及生態環境保護的相關內容,并且這些生態環境編制內容是能夠協同對接的(圖1)。例如,在“經規”和“環規”的融合上,可以利用“經規”中的社會經濟發展的相關數據作為基礎,從資源環境承載力的角度來劃定MDES,將“經規”與“環規”有機融合;在“城規”和“環規”的銜接上,可以充分研究如何實現城市開發邊界和城市發展生態安全底線的融合;在“土規”和“環規”的銜接上,可以考慮實現土地資源利用的“最優化”和生態紅線區的“最小化”相互協調。可以說,MDES完全可以作為實現“環規”與其他規劃相互融合的有力工具。

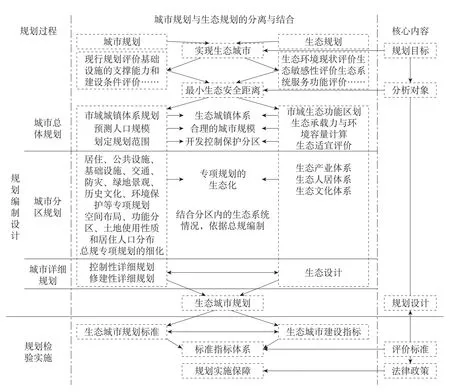

具體的技術路線是:先收集城市空間基礎數據,建立最小生態安全距離測算模型,據此演算出城市各生態斑塊、生態保護目標、生態敏感點、城市空間實體間的最小生態安全距離。在此基礎上,借助GIS手段,進行疊圖分析,劃分出城市生態保護紅線、生態控制線以及建設用地空間。技術路線如圖2所示。

圖1 “城、土、環”規劃中生態環境編制內容協同對接示意圖

圖2 “多規合一”綜合分區技術路線

3.2劃出城市生態本底、增長邊界及空間管制分區,是最小生態安全距離的核心內容

“多規合一”的一項重要工作是實現一個統一的空間生態本底。然而,雖然目前“城規”和“土規”中關于空間管制的引導內容已經構成了“多規”空間生態本底對接的承載基礎。但作為“多規”中生態安全本底的載體,城市“禁建區”、“限建區”的劃分標準卻存在分歧,導致“多規”的生態本底存在諸多不一致的地方。例如,“城規”中將基本農田保護區納入“禁建區”,予以最嚴格的空間管制;而“土規”中則是將其納入“限建區”,承接限建區主要從事農業生產活動的生產職能。又比如,對于許多具有特殊生態安全職能的用地,如水源保護地、自然保護區、風景名勝區、地質災害區等,“城規”主要依據保護區、災害區的保護等級、輕重級別的差異,對保護區等進行空間細分,將其中的核心區、一級保護區、災害易發區等承擔極重大生態安全職能的區域劃入“禁建區”,將緩沖區、二級保護區、災害低發區等次重要區域納入“限建區”,分別予以不同強度的空間管制;而“土規”中僅對上述區域中的自然保護區和水源地保護區進行空間細分,對于風景名勝區、地質災害區等其他區域則采用籠統的劃分方式,或劃入“禁建區”或納入“限建區”。

從保護城市自然環境、生態資源和糧食、地質安全等各方面考慮,出于生態、自然、安全目的,“多規”尋求一致的生態保護底本。這與“城規”中對禁建區、限建區的劃分依據相一致。本研究認為“多規”的生態空間保護底線就是要統一“多規”中不同類別的“禁建區”和“限建區”, 即將“經”、“城”、“土”、“環”規劃中的自然生態保護區核心區、水源地一級保護區、風景名勝核心區、地質災害易發區、礦產采空區、文物單位保護范圍以及基本農田保護區等“禁建區”和“限建區”統一為生態保護紅線區。

例如,在“土規”和“城規”中,可以依據最小生態安全距離劃分出城市生態保護紅線區, 以此達到統一和協調城市空間管制的目的。這不僅能夠保障城市基本農田和生態用地,也使“多規”的管制管理有了一個統一的規劃依據。從技術角度上講,城市的生態本底、增長邊界以及空間管制分區都可以借助最小生態安全距離來進行測算。這樣,由于采用了統一的技術手段和測算標準,“多規”的不同類別的分區工作都可以在一張藍圖上實現統一。

圖3 “多規”協調模式

4 結語

對城市而言,一個城市只有一個空間,一個空間應該統一規劃,這是統籌和指導城市發展的需要。從國內外經驗看,“多規合一”也是未來規劃編制與管理城市的必然發展趨勢。一個城市一張“藍圖”成為多規合一工作的最終目標。最小生態安全距離瞄準的是城市的整體質量及其發展的可持續性,其著眼點應放在生態環境系統服務、生態宜居、環境質量和安全上。基于最小生態安全距離,強化空間管制將是多規融合的理想途徑之一。

參考文獻

[1] 蘇涵, 陳皓. “多規合一”的本質及其編制要點探析[J].規劃師, 2015, 31(2):57-62.

[2] 沈遲, 許景權. “多規合一”的目標體系與接口設計研究——從“三標脫節”到“三標銜接”的創新探索[J].規劃師, 2015, 31(2):12-16.

[3] 賈濱洋, 曾九利, 李玫, 等. “多規融合”下的城市開發邊界與最小生態安全距離[J]. 環境保護, 2015, 43(3-4):23-26.

[4] 蔡穗虹. 從空間管制角度談對“多規合一”工作的思考[J]. 南方建筑, 2015, (4):15-19.

[5] 黃鷺新, 杜澍. 城市復合生態系統理論模型與中國城市發展[J]. 國際城市規劃, 2009, 24(1):30-36.

Status and Roles of the Minimum Distance for Ecological Safety in Multiple Planning Integration

JIA Binyang1*, BAI Song2, LI Mei3, ZENG Jiuli4

( 1. Chengdu Academy of Environmental Sciences, Chengdu 610072; 2. Southwest University For Nationalities, Chengdu 610041;3. Chengdu University, Chengdu 610106; 4. Chengu Institute of Planning & Design, Chengdu 610081 )

Abstract:Multiple planning integration is an inevitable trend of the city planning and the urban management in the future. The minimum distance for ecological safety (MDES) offers a new way of thinking and technical guidance to realize the multiple planning integration, which combines multi-factors like a city’s natural background, ecological protection, safety baseline, resource carrying capacity, environmental capacity, and social economics to devise specific ecological safety standards for managing different environmental spaces. The minimum distance for ecological safety is a new concept that is brought forward to safeguard a city’s basic ecological safety baseline. The minimum distance for ecological safety not only serves as a basis for scientifically defining urban layout and enhancing the quality of urban development and space management, but also carries significant meaning to establish and carry out urban planning.

Keywords:the minimum distance for ecological safety; multiple planning integration; space management; environmental carrying capacity of resources

中圖分類號:X321;TU984

文章編號:1674-6252(2016)03-0025-05

文獻標識碼:A

DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2016.03.025