潰瘍性結腸炎癥狀學聚類研究

李 毅,劉 艷,劉 力,王小平

(1. 陜西中醫藥大學,陜西 咸陽 712046;2. 陜西中醫藥大學第二附屬醫院,陜西 咸陽 712000)

論著

潰瘍性結腸炎癥狀學聚類研究

李毅1,2,劉艷1,劉力1,王小平1

(1. 陜西中醫藥大學,陜西 咸陽 712046;2. 陜西中醫藥大學第二附屬醫院,陜西 咸陽 712000)

[摘要]目的聚類分析潰瘍性結腸炎的癥狀組合規律和證候規律,為該病的中醫辨證分型規范化、標準化提供依據。方法采用臨床流行病學的原則和方法,應用系統聚類的方法對232例潰瘍性結腸炎患者的病癥進行分析研究。結果聚類分析結果顯示潰瘍性結腸炎基本中醫證候為大腸濕熱證、陰虛腸燥證、脾胃虛弱證、肝郁脾虛證、脾腎陽虛證、血瘀腸絡證、寒熱錯雜證。結論聚類分析方法得出潰瘍性結腸炎基本中醫證候有7類,為該病的中醫藥規范化、標準化研究提供了一種新的思路和方法。

[關鍵詞]潰瘍性結腸炎;聚類分析;癥狀學;證候

潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)又稱為慢性非特異性潰瘍性結腸炎,屬非特異性炎癥性腸病,臨床以腹痛、腹瀉、黏液膿血便為主要表現,屬于中醫學“痢疾”“泄瀉”“腹痛”等范疇。目前對潰瘍性結腸炎與檢查指標的相關性研究較多,各醫家對其病因病機的認識側重不同,在辨證分型中大多數學者是根據經驗來進行分類,其辨證尚無統一規范,對其整體的宏觀分布與演變規律的把握尚不夠全面。現代流行病學的優勢和特點在于宏觀分析研究對象的動態變化,而中醫學整體觀念和辨證論治所強調的正在于此[1],這種一致性,構成了中醫學納用流行病學方法可能性與合理性的基礎。為了探討潰瘍性結腸炎的癥狀組合規律和證候規律,筆者采用臨床流行病學的原則和方法,應用系統聚類的方法對232例潰瘍性結腸炎患者的癥征進行了分析研究,現將結果報道如下。

1臨床資料

1.1研究對象選擇2010年1月—2014年12月在陜西中醫藥大學第二附屬醫院診治潰瘍性結腸炎患者。為確保有效數學處理,多因素分析需要觀測數至少是變量數目的5~10倍[2]。本項研究變量是30,故需要樣本量n=30×(5~10)=150~300,故本研究選擇232例患者。

1.2診斷標準①潰瘍性結腸炎診斷標準:參照2000年中華醫學會在成都會議修訂的潰瘍性結腸炎的診斷標準,并經腸鏡確診。②潰瘍性結腸炎辨證分型診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[3]《中醫診斷學》[4]《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]及有關文獻報道,結合專家咨詢制定的分型標準作為診斷標準。③潰瘍性結腸炎中醫癥狀半定量分級計分標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]“癥狀分級量化表”,共30個變量,對于能夠分級的癥狀劃分為無、輕度、中度、重度,用0,1,2,3分表示;對難以分級的癥狀體征分為不出現、出現,分別記為0,1分[6-7]。

1.3納入標準①符合潰瘍性結腸炎診斷標準和中醫證候診斷標準;②年齡18~70周歲,性別不限;③漢族。

1.4排除標準①急性暴發型潰瘍性結腸炎者;②有嚴重并發癥如巨結腸、腸麻痹、腸穿孔、腸梗阻等者;③結腸鏡檢查和病理檢查有癌變者;④糞便和結腸鏡檢時所取分泌物培養分離出痢疾桿菌,或可找到阿米巴滋養體或包囊,或糞便檢查發現血吸蟲卵或毛蝴陽性者;⑤不能除外結腸克羅恩病及缺血性結腸炎、放射性結腸炎、腸結核等者;⑥妊娠期、哺乳期婦女,伴有精神疾病者,嚴重神經功能缺損如失語、失認者,懷疑或確有酒精、藥物濫用史者;⑦合并嚴重心、肝、肺、腎、血液等系統疾病者;⑧目前合并感染性疾病如急、慢性呼吸道疾病者。

1.5研究方法依據潰瘍性結腸炎的診斷標準、中醫辨證標準及臨床流行病學調查要求,設計《潰瘍性結腸炎中醫證候臨床調查表》,主要內容包括一般情況、病史、臨床表現、相關檢查、中西診斷及辨證。現場采集資料嚴格按照臨床設計方案,通過穩定調查人員、統一調查表格、統一調查時間、統一診斷標準,盡可能減少選擇性偏倚和測量性偏倚[6-9]。

1.6系統聚類分析方法系統聚類即分層分類,先將n個變量或樣品看成n類,然后將性質最接近(或相似程度最大)的2類合并為1個新類,聚為n-1類;再從中找到最接近的2類加以合并,聚成n-2類;如此類推,最后所有的變量或樣品全聚類在一類中[6-7,10]。將232例潰瘍結腸炎患者資料調入SPSS 13.0軟件包,建立數據庫,以患者出現的癥狀作為變量,選用系統聚類中的變量聚類法(R型聚類),聚類參數(類間相似系數)選用最大相似系數法。應用聚類分析的方法歸納出潰瘍性結腸炎基本的中醫證候。

2結果

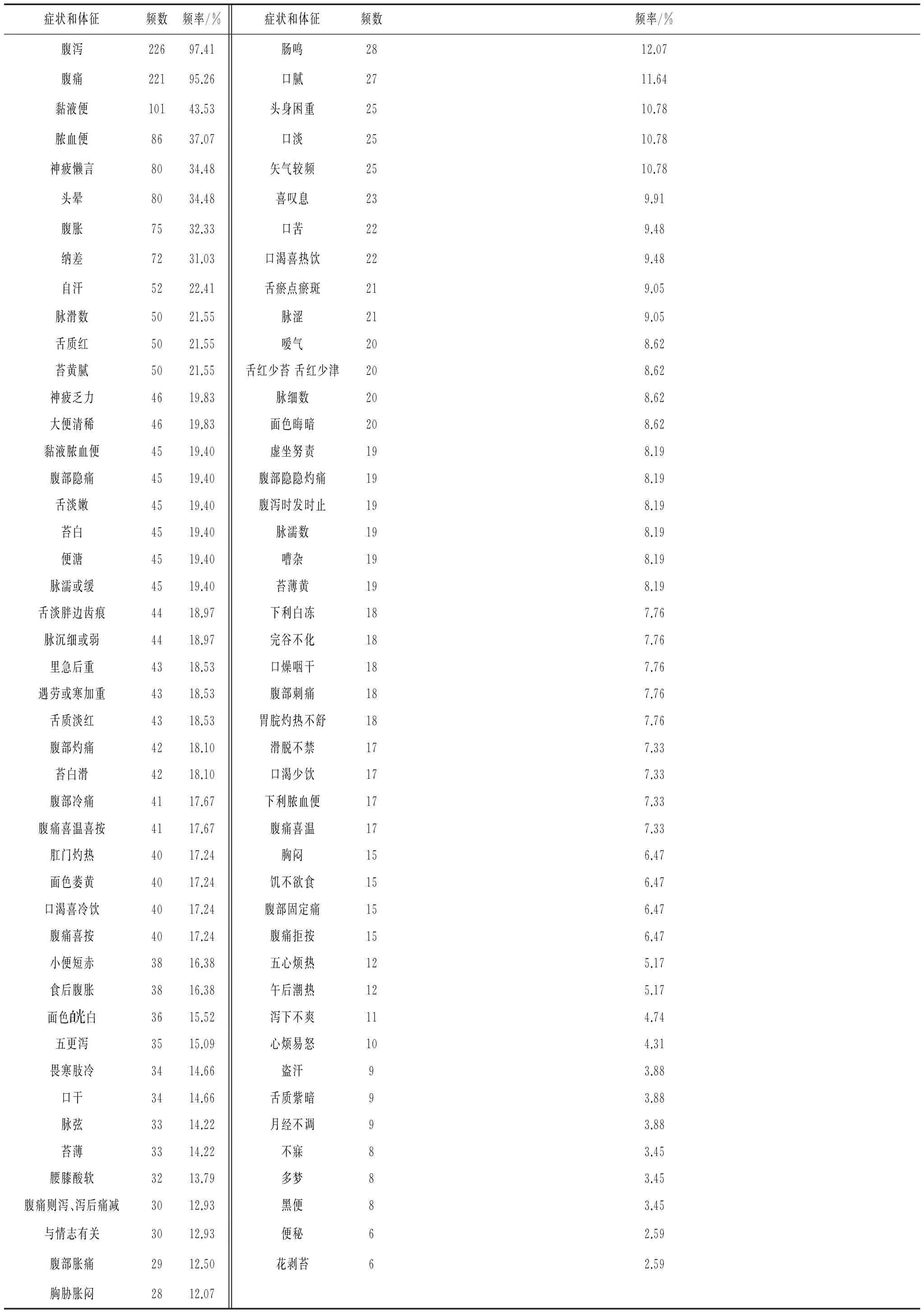

2.1潰瘍性結腸炎的癥狀、體征表達頻數 患者的癥狀、體征表達頻數情況見表1,其中發生率超過37%的癥狀和體征是腹瀉、腹痛、黏液便、膿血便;結合臨床實際分析,認為這些證候群均為本病最為常見臨床表現。

表1 潰瘍性結腸炎的癥狀、體征表達頻數

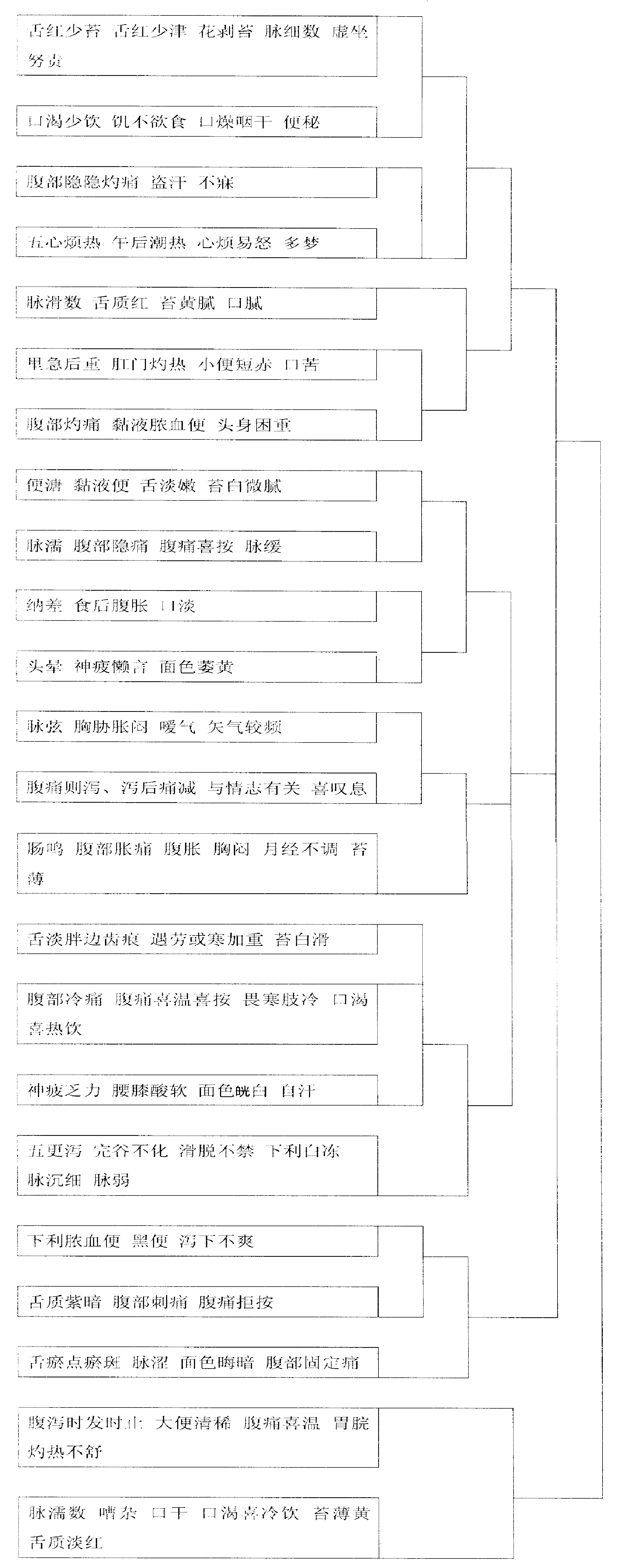

2.3聚類全過程樹狀圖系統聚類法開始時各時相自成一類,然后每次合并兩類成一個新類,直至全部對象聚為一類為止。由聚類全過程可以直觀地看出聚類變化的全過程。從聚類樹狀圖根據類間的密切程度以及中醫理論知識決定分7類比較合適。見圖1。

圖1 聚類全過程樹狀圖

3討論

查閱近10年潰瘍性結腸炎文獻中對其分型的描述尤為雜亂,各醫家往往根據各自臨床經驗及認識不同而有不同的分型方法, 如李萬錚[11]將其臨床潰瘍性結腸炎患者分為肝脾濕熱型、肝郁脾虛型、脾虛挾濕型、脾陽虛型、脾腎陽虛型;王幼等[12]將潰瘍性結腸炎辨證分為肝郁脾濕型、濕郁化熱型以及脾腎陽虛型;高亞隴等[13]則將潰瘍性結腸炎患者辨證分為濕熱蘊結證、肝脾不和證、脾胃虛寒證以及腎陽虛衰證。辨證者的思路和出發點不一樣 ,所分證型參差不齊 ,少則3型,多則8型,對中醫證型的臨床判定隨意性太大 ,缺乏規范化和可比性,給辨證治療和臨床經驗交流帶來了困難 ,亟待統一。因此,要規范潰瘍性結腸炎的辨證分型,須開展前瞻性的大樣本調查,通過科學的前瞻性設計,嚴格的調查實施,采用聚類分析等統計分析方法,使中醫辨證的科學性得到提高。

聚類分析是用數學方法研究和處理給定對象分類的一種多元統計方法,又稱為“群落分析”,它是研究“物以類聚”的一種統計方法,主要是通過距離的遠近與相似程度來判斷個體是否有聚集現象[6-7,14-15]。聚類分析可將一些觀察對象指標依據其聯系的程度不同加以歸類,其優點在于分類之前,這些類別不是人為劃定的,且可將其結合中醫理論選取代表性指標以簡化,便于快速、簡捷作出臨床判斷,從而避免了臨床受到教科書的局限性的限制,更符合臨床實際情況,是一種用于中醫證候研究的有效方法之一[6-7,14-15]。應用聚類分析進行事物分類時,總體中各類別的劃分以及最終分幾類是不清楚的,只能根據事物本身的特性進行分類。它的基本思路是:如果對n個觀測樣本測量了m個指標,然后根據各癥狀之間的相關程度逐步合并,直至合并為一類。聚類分析法有多種,如系統聚類法、快速聚類法、有序樣本聚類法、最優分割聚類法、模糊聚類法等,其中最常用的是系統聚類法。本研究采用系統聚類法,結果顯示7組癥狀群與某些中醫證型相類似,其中第一類可歸屬“大腸濕熱證”,第二類可歸屬“陰虛腸燥證”,第三類可歸屬“脾胃虛弱證”,第四類可歸屬“肝郁脾虛證”,第五類可歸屬“脾腎陽虛證”,第六類可歸屬“血瘀腸絡證”, 第七類可歸屬“寒熱錯雜證”。聚類結果與潰瘍性結腸炎中醫臨床辨證分型基本相符。雖然目前聚類分析在中醫藥研究中尚屬起步階段,但為潰瘍性結腸炎中醫藥規范化、標準化研究提供了一種新的思路和方法,聚類分析統計方法對潰瘍性結腸炎癥狀組合規律、證候規律等方面的研究具有一定意義。

[參考文獻]

[1]曾光. 現代流行病學方法與應用[M]. 北京:北京醫科大學中國協和醫科大學聯合出版社,1994:13-32

[2]蔣知儉. 醫學統計學[M]. 北京:人民衛生出版社,1997:253-256

[3]國家中醫藥管理局. 中醫病證診斷療效標準[S]. 北京:中國醫藥科技出版社,2002

[4]朱文鋒. 中醫診斷學[M]. 北京:人民衛生出版社,2004

[5]國家中醫藥管理局. 中藥新藥臨床研究指導原則[S]. 北京:中國醫藥科技出版社,2002

[6]李毅,劉艷,寇小妮,等. 乙肝后肝硬化癥狀學聚類研究[J]. 中醫藥導報,2012,18(2):14-16

[7]李毅,張小萍. 1036例消化性潰瘍癥狀學聚類研究[J]. 山西中醫,2009,25(10):42-43

[8]李毅,張小萍,劉艷. 基于多元統計分析對消化性潰瘍中醫辨證標準的研究[J]. 時珍國醫國藥雜志,2011,22(4):1031-1033

[9]李毅,劉艷,寇小妮,等. 乙肝后肝硬化癥狀學主成分分析[J]. 中醫藥導報,2012,18(4):1-4

[10] 陳平雁,黃浙明. SPSS 13.0統計軟件應用教程[M]. 北京:人民衛生出版社,2005:196-233

[11] 李萬錚. 辨證治療慢性結腸炎體會[J]. 四川中醫,1999,17(6):13-4

[12] 王幼,孟昭彥,王春霞,等. 潰瘍性結腸炎的中醫辨證治療[J]. 中國中醫藥信息雜志,2002,9 (12):401

[13] 高亞隴,高榮進. 辨證分型治療潰瘍性結腸炎50例[J]. 陜西中醫,1998,19 (3):115

[14] 方開泰. 實用多元統計分析[M]. 上海:華東師范大學出版社,1989:198-200

[15] 耿貫一. 流行病學[M]. 4版. 北京:人民衛生出版社,1998:99-106

Clustering research of ulcerative colitis symptoms

LI Yi1,2, LIU Yan1, LIU Li1, WANG Xiaoping1

(1. Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine,Xianyang 712046, Shaanxi, China. 2. The Second Affiliated Hospital,Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine, Xianyang 712000,Shaanxi, China)

Abstract:Objective It is to explore the symptom combination rules and syndrome rules of ulcerative colitis by clustering research to provide evidence for the standardization of TCM syndrome differentiation typing. Methods Using the principles and methods of clinical epidemiology, 232 cases suffering ulcerative colitis were analyzed by system clustering method. Results Cluster analysis showed that seven common syndrome types were found: syndrome of large intestinal damp heat, syndrome of Yin deficiency and intestinal dryness, deficiency of the spleen and stomach, syndrome of liver depression and spleen deficiency, spleen-kidney yang deficiency syndrome, syndrome of blood stasis in the intestinal collateral, cold-heat complex syndrome. Conclusion Clustering research has certain significance in the study of symptom combination rules and syndrome rules of ulcerative colitis.

Key words:ulcerative colitis; clustering research, symptomatology; syndrome

[作者簡介]李毅,男,博士,副教授,副主任醫師,主要從事中西醫結合防治消化病的研究。

[基金項目]陜西省科技廳研究項目(2013JQ4009);陜西省中醫藥管理局研究項目(2011JC05);陜西省教育廳研究項目(2014JK1200)

doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2016.10.001

[中圖分類號]R574.62

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-8849(2016)10-1027-04

[收稿日期]2015-10-25