組織變革、知識源、技術創新能力與創新績效的關系

周駟華 汪素南

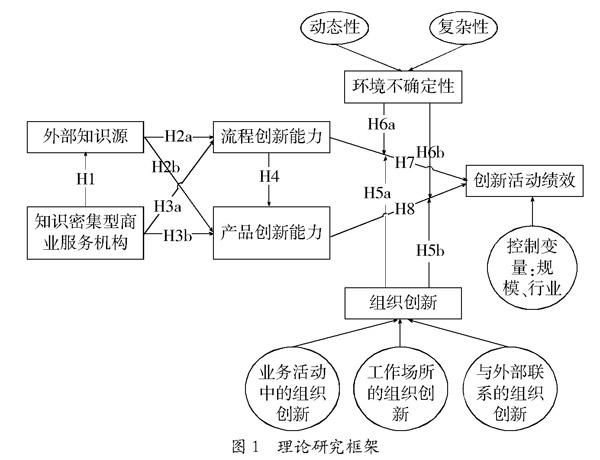

摘要:文章以資源基礎觀為理論基礎,構建了從知識密集型商業組織、外部知識源、流程創新能力、產品創新能力、企業創新績效的理論模型。通過對1 010家制造型中小企業的問卷調查并運用偏最小二乘結構方程模型,研究了在不同外部環境與組織創新下,企業流程創新能力、產品創新能力與企業創新績效之間的關系。結果表明,除知識密集型商業組織未對企業流程創新能力產生正面影響外,其余假設均得到了驗證。

關鍵詞:知識密集型商業組織;外部知識源;創新能力;創新績效;結構方程

一、 引言

自Burns和Stalker提出企業層面的創新能力概念以來,創新能力的構建和組成要素以及創新能力對提升企業績效的影響已被學術界和業界廣泛研究。尤其對廣大中小企業而言,創新能力更是企業茁壯成長的重要驅動力。科學合理地評價中小企業的創新能力,有助于中小更好地認識自身的創新潛力、提升創新管理水平、完善創新機制,為企業可持續發展提供動力保障和方向指導。本文基于資源基礎觀(RBV),構建了從知識密集型商業服務、外部知識源,到企業科技創新能力,再到企業創新績效的理論模型,通過結構方程模型,明確了中小企業創新能力對企業創新績效的影響路徑。

二、 文獻回顧和假設

1. 基于資源基礎觀視角的創新。根據RBV,技術創新能力是一種具有因果模糊屬性的能夠帶來競爭優勢的最重要的資源,包括新品研發、流程創新和高效操作設備的能力。已有的實證研究表明技術創新能力是決定企業績效的重要因素之一。在眾多有關創新類別的分類中,經合組織(OECD)于2005年提出的創新四分法:產品創新、流程創新、營銷創新和組織創新獲得了廣泛的接受。本文研究除營銷創新外的其他三類創新。根據OECD的定義,流程創新是指部署一項新的或能夠顯著改善生產或交付的方法。產品創新是指引一項新的或對其特性、預期用途有顯著改善的產品或服務。

在技術創新過程中,從外部獲取有用的信息是一種簡便而高效的途徑。Souitaris將企業為建立知識流渠道和聯系的努力分為兩類:(1)掃描或審視外部信息;(2)與外部組織進行協作。創新源來自第一手外部知識的獲取,這其中包括技術報告、使用專利數據庫、參加會議和查閱科技出版物。在上述第一手外部知識中,專利被視為在技術層面對潛在創新最有用的知識源。使用專利數據庫能夠幫助企業了解具有潛在價值的研究領域的相關有價值知識。

第二類創新源來自與外部組織的合作。如我們常說的校企合作、研企合作等知識密集型商業服務機構(KIBS)就是企業通過外部科研機構和咨詢機構獲取新技術、新方法、新工藝的常用途徑。

因此,本文提出如下假設:

H1:知識密集型商業服務機構與企業獲取外部知識源之間存在正相關關系。

H2a:外部資源與流程創新能力之間存在正相關關系;

H2b:外部資源與產品創新能力之間存在正相關關系;

H3a:知識密集型商業服務機構與流程創新能力之間存在正相關關系;

H3b:知識密集型商業服務機構與產品創新能力之間存在正相關關系。

在生產過程中,流程創新通過降低提前期或減少運營成本來改組織生產和交付產品的模式。流程創新通過效率內部導向,促進企業采取成本領先策略,促進生產創新提升企業績效。因此,本文提出如下假設:

H4:流程創新能力與產品創新能力之間存在正相關關系。

2. 組織創新。Armbruster等將組織創新分為兩個維度,分別是組織內維度和組織間維度。組織內維度的組織創新發生在獨立法人企業內部,而組織間創新則發生在相互獨立的法人企業之間,包括跨越組織邊界的新的結構或流程的組織創新,如簽訂合作協議等。

3. 組織創新、技術創新與創新績效。Camisón與Villar-López的研究認為組織創新對產品創新起著積極的作用。關于組織創新與創新績效的研究主要分為兩類,一類研究將技術創新作為輸入或結果,研究技術創新績效或技術創新努力對企業績效的影響。另一類研究基于RBV,將創新能力作為組織技能,研究它們與企業績效之間的關系。當前的研究主要集中在第二類,即研究流程創新能力和生產創新能力對企業績效的影響。

與生產能力對企業績效的作用略有不同,流程創新能力直接和間接兩種途徑對企業績效產生影響。首先,諸如物流水平的提高能夠直接提升企業績效;其次,生產工藝改進能通過諸如降低成本、提升產量等生產創新對企業績效間接產生影響。

因此,本文提出如下假設:

Camisón-Zornoza等的研究表明,處于復雜環境下的企業,其科技創新投入對企業績效提升的影響力較弱。在此,本文引入環境不確定性作為科技創新能力和企業績效之間的調節變量。

因此,本文提出如下假設:

H6a:環境不確定性在流程創新能力與企業創新績效之間起著調節作用;

H6b:環境不確定性在產品創新能力與企業創新績效之間起著調節作用。

在控制變量方面,本文引入企業規模和行業屬性作為工具變量。

至此,本文的理論研究框架如圖1示。

三、 研究方法

1. 樣本。本文的研究樣本取自長三角地區,主要研究對象為中小制造型企業。企業規模屬性標準參照《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業[2011]300號)。此次調研,共計發放2 000份問卷,回收有效問卷1 010份,回收率為50.5%。

2. 統計分析。本文采用偏最小二乘回歸作為研究方法,運用SPSS 19.0(常規統計分析)與SmartPLS 3.0(結構方程建模)作為分析工具對樣本數據進行研究。

3. 測量變量。

(1)組織創新。本文采用OECD、Camisón與illar-López的定義對組織創新進行測量,將組織創新分為三個維度,分別是:業務實踐中的組織創新、工作場地組織創新和與外部聯系中采用新的組織方法。

(2)產品創新。本文采用OECD對產品創新的定義,并使用Menguc與Ozanne的量表,包含5個題項。

(3)流程創新。本文采用OECD的定義及Tuominen與Hyv?觟nen的量表對流程創新進行測量,共包含7個題項。

(4)企業創新績效。任何創新的成果最終都需要通過財務指標進行衡量。財務指標可以測量一項創新是否對市場有效或最終取得成功。銷售績效可以通過最近三年,由技術創新帶來的新產品或改進產品占企業總銷售收入占比表示。這一指標被創新研究廣泛采用。

(5)環境不確定性。根據Simchi-Levi等的風險定義和分類,影響企業運行的環境風險主要來自供應鏈風險,可測和可控程度是劃分供應鏈風險的主要標準。而風險的可測和可控程度與供應鏈運行環境密不可分。相同的風險管理措施,在不同的環境中產生的效果截然不同。因此,本文考慮兩個條件變量,環境的動態性和環境的復雜性。

四、 研究結果

1. 內容效度和一維性。數據的信度和效度檢驗問題在實證研究中非常重要,關系到研究成果的可靠性和有效性。因此,需要多角度對數據的信度和效度進行檢驗(表1)。

首先,進行探索性因子分析(EFA),采用主成分因子分析法,運用方差最大化旋轉。由KMO和Bartlett檢驗可以看出,KMO為0.886,表明適合進行因子分析。顯著性為0,表明檢驗可以接受。

其次,本文所研究的10個一階構念,均不存在因子交叉載荷現象,即構念內的因子載荷大于0.4,且不存在交叉因子載荷現象。累計方差貢獻率為81.327%,說明調研結果滿足數據一維性要求。

最后,在信度方面,Cronbach's a為0.972,高于0.7門檻值,表明問卷內部一致性較好,即信度好,該問卷有很高的使用價值。

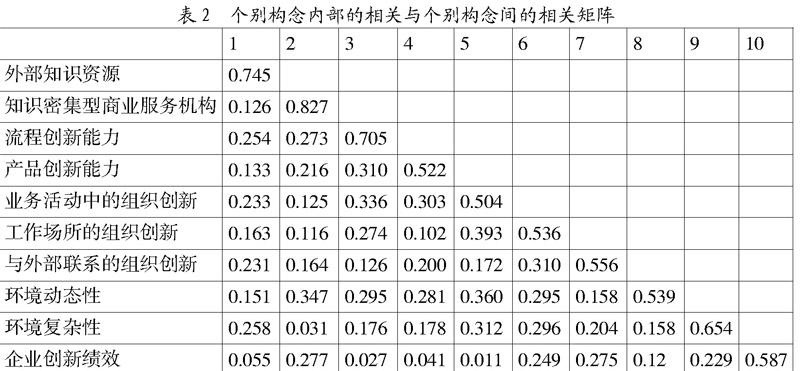

2. 聚合效度和區分效度。從表1的探索性因子分析結果匯總可以看出所有的組合信度(CR)均大于0.6,說明模型的內在質量理想。根據平均方差抽取值(AVE)的結果可以看出,各構念維度的AVE均大于0.5,聚合效度質量理想。根據構念維度的因子載荷大小,所有構念維度的測量指標在本維度的因子載荷均大于0.6,且在其他維度的因子載荷均小于0.3,表明不存在因子重疊。通過檢查各構念維度內的AVE是否大于各構念維度間的決定系數,可以判斷構念的區別效度,從表2可以看出,本文各構念的區別效度良好。

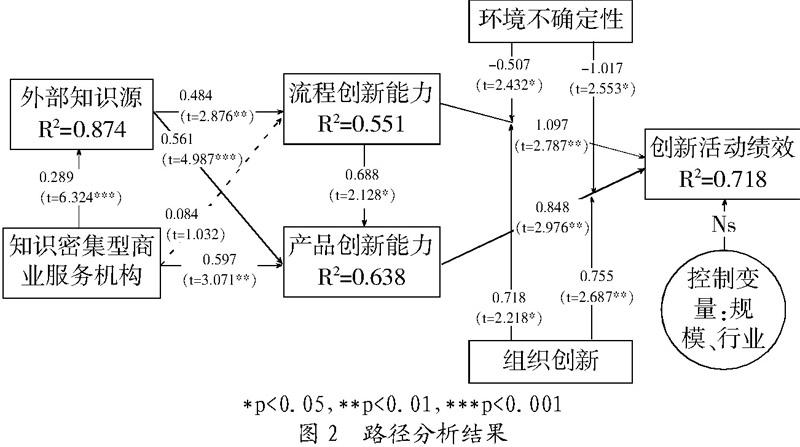

3. 主模型分析。通過使用SmartPLS 3.0,可以得模型的路徑系數和顯著性(圖2)。

從圖2可以看出,本文的4個內生變量的決定系數R2分別為0.874、0.551、0.638、0.718,均高于臨界值0.10,且達到中或強水平,表明各構念具有良好的解釋力。在所有假設中,除H3a拒絕外,其余假設均得到了支持。調節效應方面,環境不確定性的路徑系數為負且顯著,表明環境不確定性越高,流程創新和產品創新產生的創新績效越弱。另一調節效應,組織創新的路徑系數為正且顯著,表明組織創新越強,流程創新和產品創新產生的創新績效越強。本文的兩個控制變量對研究未產生影響。

4. 異質性分析。結構方程模型的異質性問題源于調查數據中存在的亞群,參考Dong等的研究方法,采用分層聚類對樣本按照供應鏈復雜度的高度程度進行分組,然后對路徑系數進行t檢驗。結果表明,兩類調節效應的作用不盡相同,環境產生逆調節效應,即環境復雜性越高,流程創新與產品創新所產生的創新績效越弱。組織創新則相反,即組織創新越強,流程創新與產品創新所產生的創新績效越強。這一點可以從路基系數差異上看出。

五、 結論

本文以資源基礎觀為基礎,通過對1 010家中小制造型企業數據的實證分析,運用結構方程模型探討了知識密集型商業組織、外部知識源、企業流程創新能力、企業產品創新能、企業創新績效以及兩個調節效應環境不確定性與組織創新之間的關系。主要結論如下:

首先,知識密集型商業服務機構對外部知識源的獲取產生正面影響。說明企業應重視借助外部科研機構獲取科技情報,利用第三方組織幫助企業及時獲取前言信息,提高企業的市場應變能力。

其次,知識密集型商業服務機構對產品創新產生正面影響,外部知識源對流程創新與產品創新產生正面影響。企業在經營過程中,應善于與外部機構協作,通過外部機構提供的知識源,提高流程創新與產品創新能力。

再次,流程創新與產品創新對企業的創新績效產生正面影響,是為眾多學者研究所證明的,表明只有創新才是企業保持基業長青的源泉。同時也表明,作為中小企業,不應盲目做大,而應將眼光放在做強上,只有高質量的規模才能持久保持。

最后,環境不確定性與組織創新對企業創新能力與企業創新績效產生不同的調節效應說明,企業在創新和將創新轉化為績效時,應重視環境和組織創新,適時地通過組織創新對環境做出反應。

參考文獻:

[1] 呂一博,蘇敬勤.“創新過程”視角的中小企業創新能力結構化評價研究[J].科學學與科學技術管理,2011,32(8):58-64.

[2] Coombs J E, Bierly P E.Measuring technological capability and performance(下轉第63頁)[J].R&D Management,2006,36(4):421-438.

[3] Ortega M J R. Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities' moderating roles[J].Journal of Business Research,2010,63(12):1273-1281.

[4] Statistical O O T E. Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data[R].Publications de l'OCDE,2005.

[5] Souitaris V.External communication determinants of innovation in the context of a newly industrialised country: a comparison of objective and perceptual results from Greece[J].Technovation,2001,21(1):25-34.

[6] Camisón C, Villar-López A. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance[J].Journal of Business Research,2014,67(1):2891-2902.

[7] Armbruster H, Bikfalvi A, Kinkel S, et al. Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large- scale surveys[J].Technovation,2008,28(10):644-657.

[8] Camisón-Zornoza C, Lapiedra-Alcamí R, Segarra-Ciprés M, et al.A meta-analysis of innovation and organizational size[J].Organization Studies,2004,25(3):331-361.

[9] Chin W W.PLS-Graph user's guide: CT Bauer College of Business, University of Houston, USA[M],2001.

[10] Menguc B, Auh S, Ozanne L.The interactive effect of internal and external factors on a proactive environmental strategy and its influence on a firm's performance[J].Journal of Business Ethics,2010,94(2):279-298.