新型城鎮化背景下嘉興中心城區競爭力提升的路徑

嘉興學院南湖學院 王琰騅

?

新型城鎮化背景下嘉興中心城區競爭力提升的路徑

嘉興學院南湖學院 王琰騅

摘 要:以城鄉統籌、城鄉一體、產業互動、生態宜居為特點的新型城鎮化對于中心城區在城市規模、產業發展、要素流動方面提出了新的要求。本文選取了在城市發展中長期存在強區域、弱中心的嘉興作為研究對象,以新型城鎮化對于中心城區競爭力提出的新要求作為出發點,分析了嘉興中心城區發展的現狀,并且從城市規模、產業發展等方面對嘉興中心城區綜合競爭力的提升,提出了一些合理化建議。

關鍵詞:新型城鎮化 中心城區 產業 競爭力

2014年新型城鎮化作為未來我國發展的兩大紅利來源之一,正式上升到國家戰略的高度。與十三五規劃的理念相適應,以人為本的新型城鎮化更加側重于城市與產業的共同發展,整體城市群對于城鎮化的促進,城鄉公共服務的一體化,結合當地環境特點的綠色宜居城市的打造等。在新型城鎮化的進程當中,中心城區的規模效應和集聚效應在帶動區域發展、提升整體區域的城鎮化水平的過程中發揮著核心作用。嘉興作為浙江省唯一開展國家新型城鎮化試點的地級市,2015年根據戶籍人口測算的城鎮化水平達到了60.9%,城鎮化發展水平在全省乃至全國均處于中上水平。但是,嘉興中心城區所在的南湖區和秀洲區,其發展在嘉興整個市域的五縣兩區中并不突出,常住城鎮人口、人均GDP、地方財政收入、固定資產投資等多項經濟社會發展指標均低于全市的平均水平,難以在市域范圍內形成有效的吸引和輻射,是新型城鎮化推進過程中亟待解決的困境之一。

1 新型城鎮化對于中心城區競爭力提出了新的要求

1.1 新型城鎮化中工業化與城鎮化的良性互動對中心城區的產業提升提出了新的要求

新型工業化是“人”的城鎮化的根本動力,如何抓住產業轉型升級的契機,在原有的產業發展基礎上,結合區域優勢,為城鎮化提供保障是新型城鎮化當中亟待解決的一個問題。中心城區主要承擔的是一個區域內的政治和行政管理中心的職能,總體上的功能以現代商務服務為主,在產業轉型升級的背景之下,增值比重高、輻射能力強的現代服務業是結合中心城區區位優勢的最佳選擇之一。處于價值鏈高端的服務型制造業結合了中心城區的區位優勢,是其第二產業轉型升級的方向。

1.2 新型城鎮化中城鄉統籌發展的目標對中心城區的輻射效應和集聚能力提出了更高的要求

除了戶籍制度改革以消除城鄉二元結構之外,與戶籍制度掛鉤的城鄉差別勞動就業和福利保障為主要內容的城鄉隔離制度也直接影響著農民成為市民。新型城鎮化中的城鄉一體化、統籌發展的目標對于中心城區的核心競爭力方面提出了新的要求,強化其在技術、資本、理念等方面的優勢,吸引優勢資源或者產業集聚,重點發展商業、金融、信息等領域的產業,通過擴大市場規模,合理高效使用基礎設施,獲取產業發展的規模效應,吸引一部分農村人口到城市就業。然后通過經濟的輻射效應和擴散效應,由市區輻射到轄區的縣和中心城鎮,將經濟增長的動力和創新的成果傳遞到經濟腹地,從規模和功能兩個方面提供支撐。

1.3 集約型新型城鎮化道路需要強有力的中心城區為各種要素的合理流動提供保障

在新型城鎮化的進程當中,綠色、集約、協調發展是必須始終堅持的重要方向之一,因此各類要素的自由流動,市場化配置,要素交易平臺的搭建等都需要政府從全市的角度出發考量。不僅在規劃統籌方面,需要突破行政區域,加強市、縣總規劃的融合銜接,統籌基礎設施的共享、公共服務的并軌,而且在要素自由流動方面,更需要打破行政壁壘,跳出要素的地域邊界進行交易,從而實現資源的最優化。強有力的中心城區的存在是以中心城區為核心轉型,公共資源基本實現共享,各類要素合理流動的一個根本前提。

2 嘉興中心城區的發展現狀和主要問題

根據《嘉興市中心城區土地利用總規劃(2006-2012-2020)》,嘉興市中心城區的控制范圍包括:南湖區的建設街道、新興街道等六條主要街道、七星鎮的全部、城南街道的南湖村等七個村、大橋鎮的兩個村以及余新鎮的九個村;秀洲區的嘉北街道、塘匯街道等四條主要街道以及王店鎮下轄的三個村和王江涇鎮的收藏村。為了數據分析的便利性,本文選取了南湖區和秀洲區的數據作為中心城區發展情況的代表。

表1 2014年南湖區、秀洲區主要經濟指標與全市對比

2014年,南湖區和秀洲區共有總人口86.36萬,其中按戶籍劃分的城鎮人口45.9萬,按當年價格計算的GDP約為837億元,財政總收入168億元,固定資產投資584億元,社會消費品零售總額369億元。總的來說,南湖區和秀洲區作為嘉興的中心城區,在交通、教育、衛生和科技等領域雖然具備了一定的輻射能力,但是在帶動整個區域發展、提升城鎮化水平上應起的核心主導作用并不突出,距離新型城鎮化對于中心城區在產業集聚,人口吸引,技術引領等多方面的要求還有一段距離,主要問題可歸納如下。

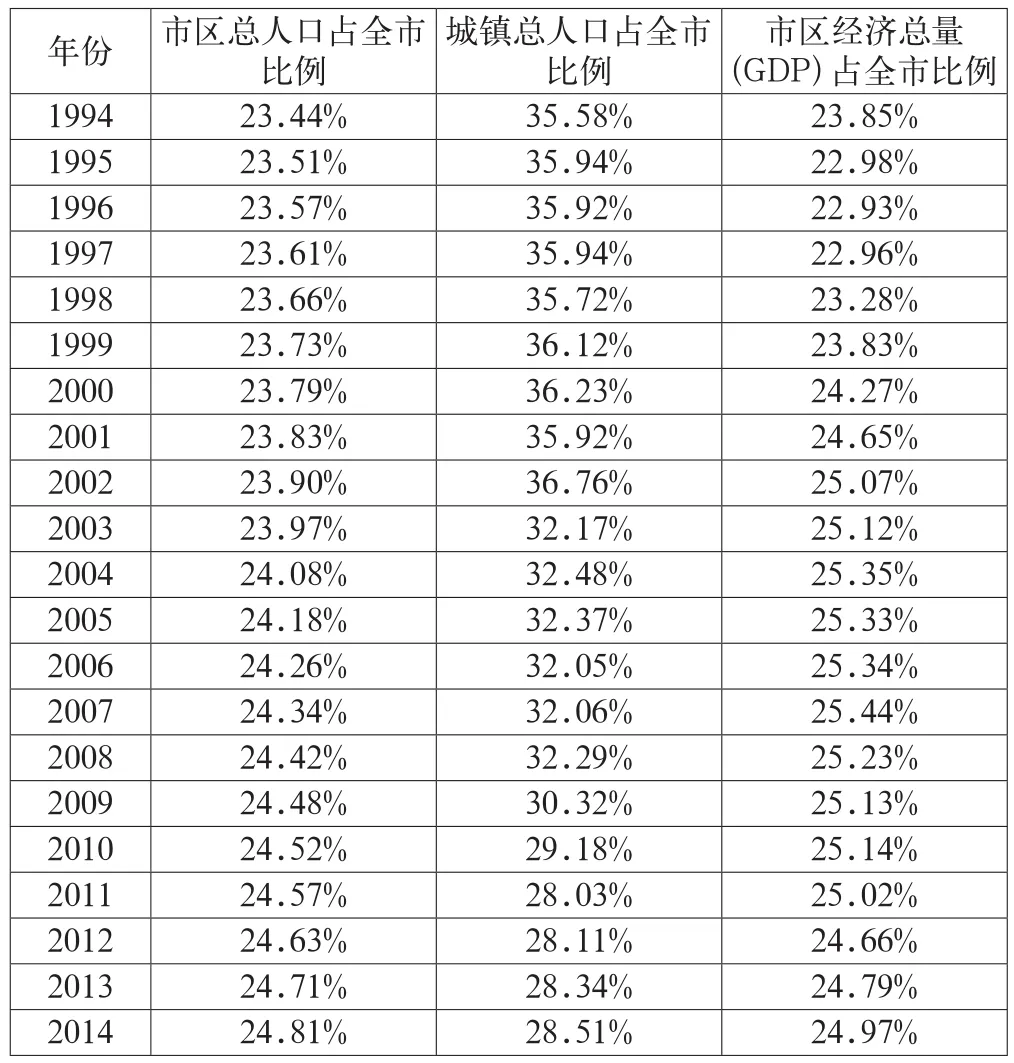

(1)城市規模較小,各項主要經濟指標在市域范圍內的優勢不明顯,城市人口的規模效應和密度效應均未得到良好的展現。南湖區和秀洲區目前的轄區面積為968平方公里,占整個嘉興市面積的24.72%,2014年的常住人口總量122.32萬人,占比為26.76%,按戶籍計算的城鎮人口45.9萬人,占全市城鎮人口的28.51%。從總體上看,嘉興中心城區的各項主要經濟指標比如常住人口總量、城鎮人口總量和經濟總量等的占比均不足30%,并且這個份額還有逐年下降的趨勢。2014年,市區城鎮人口占全市比重由1994年的35.58%下降到28.51%,市區的人口密度為883人/平方公里,而區域內的海寧、桐鄉、平湖均超過900人/平方公里,這些都影響了中心城區的集聚和輻射能力的發揮。

表2 1994年~2014年嘉興市區總人口、城鎮人口、經濟總量占全市比例

(2)中心城區以傳統產業為主,配套能力較低,規模效應顯著的產業集群并未形成,新興產業、現代服務業尚處于培育階段。目前、南湖區的主導產業以香精香料、電子通訊、特鋼產業等傳統產業為主,缺乏競爭優勢,新興產業又尚未形成氣候,秀洲區的產業以紡織、家電制造、電子信息為主,服務型制造業的發展處于起步階段,尚未達到新型城鎮化產業方面的要求。2014年嘉興市區的三次產業結構比例為3.8%、47.3%、49.0%,三次產業增加值增長率分別為-0.8%,7.3%、8.1%。截止2014年,南湖區和秀洲區共有規模以上工業單位1000家,規模以上工業總產值分別為964.61億元和768.94億元,在嘉興五縣兩區的范圍之內,分別排名第5和第6,中心城區的工業發展中缺乏大型的龍頭企業,市場開拓、科技研發、地域帶動方面的效應均不強。技術方面,2013年,市區規模以上高新技術總產值比重只有21%,低于全市平均1.5個百分點,且低于多數縣市。2013年,嘉興市區有R&D(研究與試驗發展經費)投入的工業企業178家,低于海寧的277家、桐鄉的249家以及平湖的197家;中心城區在技術方面的帶動作用也并未得到很好的體現。

(3)以市區為主、統籌全市的規劃體系尚未建立起來,城鄉基礎設施一體化共建共享缺乏有力的財政支撐、區域之內自由流動的要素平臺尚處于初步搭建階段,各要素在市域內的流動受限較多。統籌規劃方面:由于行政區劃的限制,市、縣(市)總體規劃的融合銜接存在著一定的問題,雖然已經開始實施多規合一,但是市本級在規劃中的頂層設計、區域協調的作用尚未完全發揮出來。基礎設施共享方面:基本的道路、供水、排污以及公共交通等方面的基礎設施建設已經初步完成,但是城鄉基礎設施的一體化是一個需要投入大量資金的過程,2014年,嘉興市區的預算內財政收入為168.07億元,占全市財政收入的29.58%,巨大的資金缺口需要多元化的融資模式和市場化的投資主體的支撐。要素自由流動方面:要素交易的范圍仍然限定在縣(市、區)范圍之內,以行政區劃為界的現象仍然存在,統一的要素交易市場尚未形成,部分要素價格的系統性扭曲時有發生,要素供求雙方的信息對接存在障礙。

3 嘉興中心城區競爭提升的路徑

(1)推行以城市規模適度擴大和城市功能提升優化為主要特征的行政區劃改革,提升嘉興市本級的影響力。從規模和功能兩個方面強化中心城區的支撐作用,在充分考慮資源人口承載能力的基礎之上,從中長期規劃的角度出發,適當擴大中心城區的規模。比如,將緊鄰中心城市的部分鄉鎮納入城區的管理范圍之內,或者以衛星城的形式對這些鄉鎮加以改造,為日后中心城區擴大發展留下余地;逐步理順作為嘉興發展的重要副中心城市的濱海新區的管理體制,理順乍浦、海鹽、獨山三方在濱海新區建設管理之中的關系,整合推動當中的嘉興港區、獨山港區和大橋新區向市轄區轉變。在規劃統籌方面,加強多規合一建設,強化和突出市本級在區域規劃當中的協調作用,建立雙重管理、以市為主的規劃管理體制,融合市、縣總體規劃的同時,協調市域內的各項專項規劃,在基礎設施的建設方面,統籌城鄉,加強公共服務的跨區域共建共享。

(2)依托中心城區內現有的經濟平臺,引導產業向高端制造、現代服務業方向發展,打造區域內的教育科研、金融商務服務中心和創新高地。緊抓嘉興深化接軌上海戰略深入實施的契機,利用現有的南湖金融創新示范區核心區、嘉興科技城、嘉興工業園區等平臺,以配套互補、關聯發展為方向,進一步加強與上海電子信息、光伏應用、汽車制造、航空航天、裝備制造等行業的對接,提高產業鏈配套能力。充分利用中心城區區位和交通等優勢,借助上海力量,重點發展總部經濟、大力發展工業設計、科技研發、服務外包、商務會展等生產性服務業。加強與區域內的高校合作,強化中心城區的科研教育優勢,力爭將嘉興科技城的建設上升到省級戰略層面,通過構建科技園、孵化園、產業園的一體化培育體系,提高企業的需求和專業科研機構成果之間的匹配度,突出中心城區在整個區域中的科技研發和教育培訓服務能力。金融業方面,以南湖基金小鎮為重要平臺,積極對接上海國際金融中心建設,以互聯網金融為發展方向,實現金融業發展和中小企業發展中的共贏。

(3)積極推動要素資源市場化配置改革,從縣域為主體轉變為以中心城市為核心,建立打破行政區域壁壘的要素自由流動的交易平臺。厘清政府和企業之間的邊界,逐步改變目前企業績效綜合評價、差別化政策劃分以及要素交易規則制定方面政府主導的局面,綜合考慮科研投入、環保、潛在競爭力等多個因素在評價中的權重,逐步改革現行的過分偏重稅收,單一化的評價體系,使市場能夠真正實現優勝劣汰的篩選功能。杜絕政府評價中的“一刀切”現象,確保價格信號的真實性,加強國家法規標準的實施力度,完善要素市場的交易機制,打破地域邊界,探索建立跨區域的資源要素交易平臺,從政績考核方面促進要素自由流動調整。從原來的縣域為主體,轉型為以中心城市為核心,公共資源配置均衡合理且有效共享、產業關聯度較強、要素流動比較自由的“都市區經濟”。

參考文獻

[1] 瞿嗣澄,李忠國.嘉興市中心城市首位度提升研究[J].現代城市研究,2012(03).

[2] 李成真.新型城鎮化下的城鄉一體化規劃探析[J].建筑工程技術與設計,2014(15).

[3] 高啟杰,劉洋洋.以新型城鎮化推進城鄉一體化[J].古今農業,2014(04).

[4] 文玉春.新型工業化與新型城鎮化的關系研究[J].工業經濟論壇,2015(02).

[5] 李文生.中心城區輻射帶動能力研究——以廣東省江門市為例[J].前沿,2015(06).

中圖分類號:F127

文獻標識碼:A

文章編號:2096-0298(2016)05(b)-126-03