基于國內外北極報道的極地傳播探索

薛詩怡 余敬中

?

基于國內外北極報道的極地傳播探索

薛詩怡余敬中

摘要:隨著全球化時代的來臨,北極問題被視為一個重要的全球性議題,越來越多地得到了國際社會的關注。但通過查閱并梳理中國期刊網全文數據庫等與北極、極地傳播相關的論文資料,發現極地傳播仍然是一個全新的領域。文章回顧中國和北極的歷史淵源,分析了全球對北極地區的傳播態勢,梳理了近十年國內外北極相關報道,總結了近些年來國內對北極的科考實踐成果和中國對北極地區的傳播現狀,并結合親身經歷提出極地傳播概念,對中國極地傳播面臨的挑戰及應對策略進行了探索。

關鍵詞:北極報道;極地傳播;探索研究

余敬中,男,新聞學碩士。(中央電視臺財經頻道,北京,100020)

一、引言

(一)極地傳播概念及理論依據

極地傳播在中國還是一個新概念,關于其理論與現狀的文獻非常罕見。以北極為關鍵詞在中國期刊網全文數據庫查閱到11052 篇,博士論文全文數據庫中查到20 篇,優秀碩士論文全文數據庫中查閱到241 篇涉及北極的選題,在超星圖書數據庫里查閱到了關于北極的圖書77 部,但幾乎都是北極生態環境、氣候變化、法律制度、海洋生物、資源開發、國際關系與文學藝術等方面的內容,至今沒有搜到有關北極傳播的相關學術論文與著述。用百度學術搜索引擎查閱極地報道搜索到了相關的3 篇文章,分別是《極地報道的魅力》《雪龍號紀實》《中國極地科普的教育與實踐——結合國際極地年中國科普活動》,而查閱了相關的英文期刊只在IEEEXplore 里查到一篇題為Research on Chinese Polar Knowledge Repository and its Infrastructure(《中國北極知識庫和其框架研究》)的文章,[1]這篇文章分析了建立中國南北極極地考察數據庫的構想,這個選題是受維基百科啟發,數據庫將為研究者提供中國南北極科考的相關信息,而其余的論文都是在自然科學刊物上發表的專業性論文。《極地研究》是集中反映南北極多學科考察研究成果的綜合性學術刊物,而有關極地傳播的相關文章也極為罕見。

在國外學術期刊搜索到極地傳播比較相近的一個概念“氣候傳播”,這是由國內第一個啟動氣候傳播項目的學者鄭保衛提出的,其定義為:氣候傳播作為一種傳播現象,是將氣候變化信息及其相關科學知識為社會與公眾所理解和掌握,并通過公眾態度和行為的改變,以尋求氣候變化問題解決為目標的社會傳播活動。[2]這一觀點受到了國內外學術界的關注,并產生了重要的學術影響。

由于沒有查到極地傳播相關的定義,筆者查閱了現代漢語詞典,極地的定義是指地球的南北兩端,即地球的南北極;通常是指在緯度66.3°以上的常年白雪覆蓋的地區。地球上除了南北兩極,還有終年都有積雪和凍土覆蓋的青藏高原。極地傳播涉及到了很多專業領域,從極地傳播遵循傳播的基本規律出發,在此提出如下極地傳播的概念:極地傳播是關注地球南北兩極以及第三極——青藏高原的氣候、人文、生態、治理、經濟發展現狀和趨勢,并以生動、客觀紀實的方式,向社會傳播極地自然生態與人文歷史知識、動態與發展趨勢,讓公眾更多了解這三個極地“冰凍圈”,實現極地和世界互動的傳播模式。

極地傳播和氣候傳播的相似之處是都關注氣候變化帶來的全球性影響,并通過極地知識的傳播和新聞的客觀紀錄來呼吁政府更多關注極地和氣候的關聯。但極地傳播的內涵更加豐富,遠遠超越了氣候傳播內容。相比南極和青藏高原,北極地區問題更加復雜,包括冰川、大氣、航道、生物圈、政治經濟博弈以及原住民文化。在這三個地區中,北極是居住人口最多,地緣政治最為復雜的一個區域。

本文將以北極報道為例分析國內外媒體對北極的報道和傳播模式。

(二)極地與中國的關聯

在很多中國人眼里,北極和南極與現實社會生活并沒有什么關系,而事實表明,極地和中國是相互影響,息息相關的。由于北極氣候變化導致中低緯度極端天氣頻發,已經威脅到包括中國在內的多國農業生產和糧食安全。[3]例如2007 年北極海冰融化程度創紀錄,緊接著2008年春節期間中國發生了嚴重的冰雪災害,再次證明了北極的氣候變化與中國氣候狀況有著密切關聯。

南極海冰波動與中國夏季天氣有關。南極地區海溫、海冰等大氣環境特征異常,通過赤道維向環流異常,在西北太平洋自南向北激發了一串“大圓形”或“東西向”渦列,影響到中國地區的氣候。[4]而青藏高原大部分地區位于中國西南部,也是中國最大的高原,它的生態和氣候變化影響著中國各個地區。相比北極和南極,目前國內對青藏高原的研究更為全面。中國極地科學考察起步較晚,1980年1月,中國首次派科學家赴澳大利亞設在南極的凱西站進行科學考察,從而揭開了中國極地考察事業的序幕。

二、北極報道的歷史背景與現實意義

(一)北極歷史文明概述

和地球上其他文明不同,北極的文明充滿了很多奇幻色彩,甚至有歷史學家曾質疑:“北極有文明嗎?”北極在人類文明的長河之中,也許只能留下星星點點的痕跡,但每一種文明都值得被記載和傳承。中國首次遠征北極點的科考隊隊長李栓科認為,古人類最早在北極活動的年代為2.5至3萬年前。[5]由此推測,約3萬年前,蒙古利亞人種的一支——印第安人的祖先,由于受歐亞大陸冰蓋擴張的逼迫,遷徙到無冰的阿拉斯加和育空山地區。這個古老的文明在人類進入20 世紀以后就逐漸退出歷史舞臺。這是因為從18 世紀開始,歐洲人進入北極地區帶入了先進生產工具和商品文化,同時也帶去了疾病和燒殺搶掠,譬如使愛斯基摩人瀕臨滅亡。[5](52)因紐特人伊麗莎白·平森寫了一部《阿拉斯加的女兒——一個因紐特人20 世紀早期的回憶錄》,里面就記載了她生長的白令海峽旁的一個小村莊的變遷。弗拉哈迪于1922 年拍攝的《北方的納努克》也展現了因紐特人的傳統生活方式的變化。

(二)北極報道背景分析

從16世紀初到20世紀初,人類發現北極用了400年的時間。隨著氣候變暖,人類活動在北極地區也逐漸增加,北極的生態圈面臨巨大挑戰。2013年5月,中國、印度、日本、新加坡和韓國加入了北極理事會,成為正式觀察員國。中國國內對北極問題的報道和研究也逐步增加,近幾年來,北極地區氣候帶來的全球性影響已經成為了公眾及學術界關注的議題。隨著北冰洋冰層融化加速,北極航運、資源、旅游等方面的問題也隨之凸顯。每年一度的北極前沿論壇作為一個連接政策和科學的橋梁,讓其有關的政策和科學研究有了更多互動的可能性,讓科學家走出研究文本,為北極政策的制定出謀劃策。北極前沿論壇主席奧弗雷法伊特認為,舉辦北極前沿論壇就是想把科學帶進商業和政策制定領域,為來自不同領域的對北極感興趣的機構和個人提供交流與傳播平臺。

從2005 年開始,北極前沿論壇關注的議題有:在北極居住的少數民族社會生活;北極面臨資源開發和旅游業的興起;高北地區能源開發潛能以及如何被世界利用;北極地緣政治;北極能源利用和氣候變化的關系等。從這些議題可以看出北極受到世界關注的側重點。美國總統奧巴馬在2015年9月初參加了在阿拉斯加安克雷奇舉行的“全球北極領導者”會議,呼吁全球關注北極問題。

IPCC(政府間氣候變化專門委員會)在2013年9月27日發布的最新報告稱,人類影響“極其可能”是20世紀中期以來全球氣候變暖的主要原因,可能性在95%以上。北冰洋溫度升高值是全球的2倍,即如果全球平均氣溫升高2 度,那北極會升高4度。有數據統計,從1880年到2012年,全球平均氣溫已上升0.85℃,其中0.5℃的上升就是發生在最近的40年中。[3](1075-1076)北極這樣的放大效應使得北極氣溫變暖的速度已經超過了整個生態系統適應的速度,而海平面的上漲影響不僅僅局限于該地區,世界在海岸城市生活的上億人的家園都會因為海平面上漲而變成一片汪洋,他們生活受影響的嚴重程度取決于格陵蘭和冰蓋的融化程度。北極的凍土也在慢慢消融,凍土層一般發生在常年平均溫度在零度以下的地區,在北極的大部分地區都是持續的凍土地帶,只有表面50厘米的凍土會在夏天時融化。[6]凍土層的融化對生活在北極地區的人們影響很大:人們在凍土帶上修建的公路會變成泥路,房屋也會有倒塌的危險,而融化的凍土會釋放出甲烷,加速全球變暖。當今北極氣候的急劇變化已從多個方面增添了人們出行和狩獵的難度。因此,北極圈居民的生活已不能完全依靠時代傳承的傳統知識和經驗,工業化的擴張在逐漸破壞當地的傳統文化。

世界影響著北極,美國沙漠研究所水文學家Joe McConnell分析了北極冰心的煤炭物質分布,他發現1850—1910年期間,其煤炭排放物增加了7倍。挪威科學家Andreas Stohl發現北極空氣中的煤炭顆粒發源于西部利亞和東歐的農作物焚燒物與森林火災。在冬天,煤炭物質對于北極地區沒有什么影響,但在春天或夏天,特別是在融雪的時候,這些黑色物質對北極的氣候有著很強的影響。歐洲和俄羅斯是北極煤炭顆粒的主要來源。

以上的案例和研究數據都源于近幾年北極發生的重要新聞事件和前沿的極地年英文文獻。北極8國和近北極國家的北極傳播已經比較成熟,在北歐和近北極地區都有極地博物館。

三、北極國內外報道現狀分析

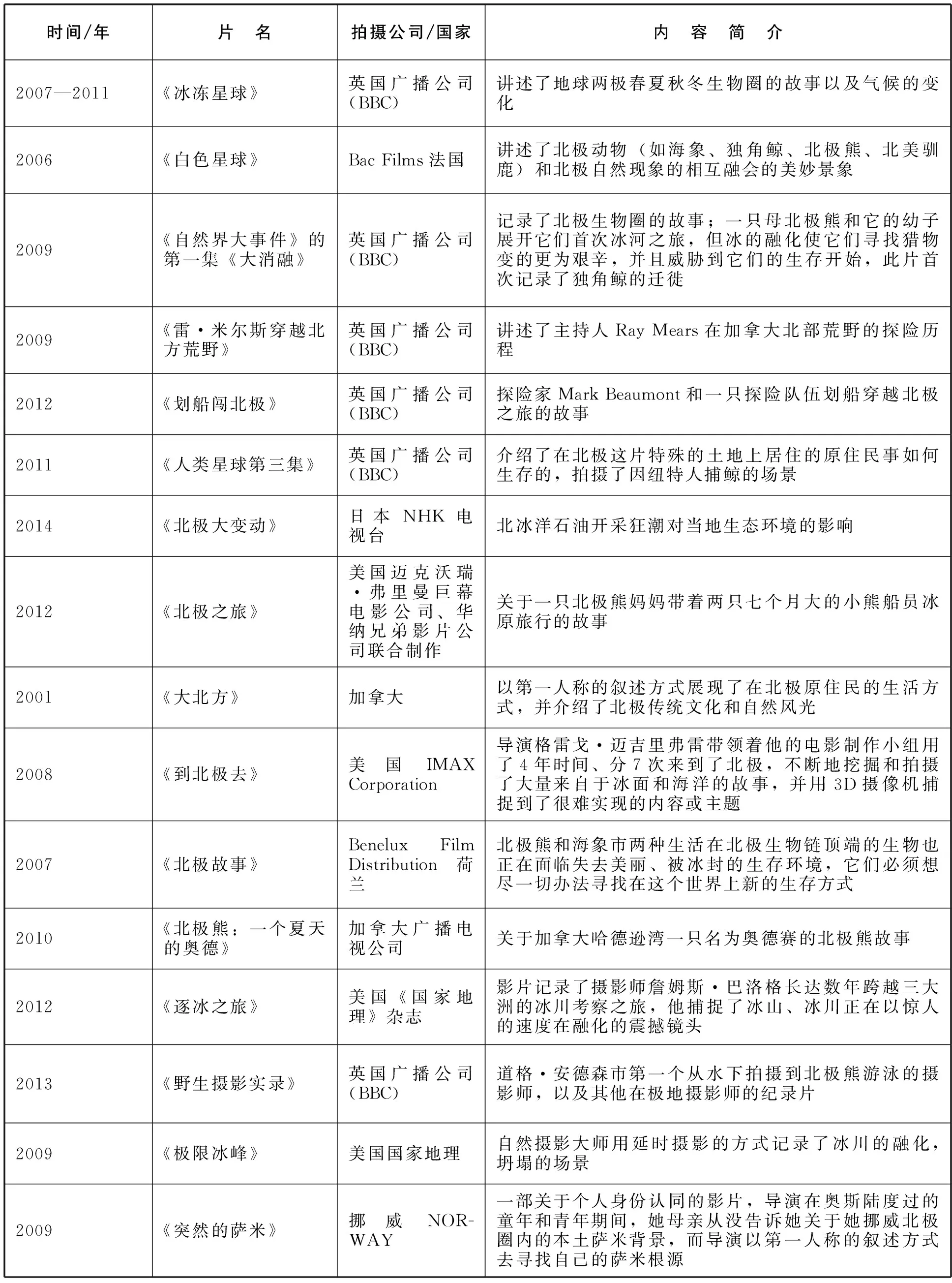

(一)近幾年全球推出的北極紀錄片

紀錄片可以體現對北極問題的深度關注程度。在國外對北極的報道中,紀錄片制作不像新聞報道追求快速和實效,紀錄片拍攝需要精雕細琢,得有時間、資金的投入。以下列出的紀錄片是近十年來世界各國北極紀錄片的代表作品。

表1 近十年來世界各國重要北極紀錄片統計

資料來源:根據中央電視臺財經頻道北極劇組資料、中國知網數據庫和百度百科等資料整理

可以看出,歐美國家對北極的拍攝都有先進的技術與雄厚的資金支持,其中BBC拍攝占很大比重。憑借著BBC自然歷史制作實力以及充足的拍攝經費,劍橋大學斯考特極地研究所和BBC 團隊一起合作出品了許多優秀的紀錄片。在極地拍攝方面,斯考特極地研究中心也為BBC 團隊提供智力支持,比如打磨腳本、提供拍攝線索等。雙方的結合傳播了北極國家或近北極國家圍繞著氣候變化帶來的北極生態之變、資源的開采,原住民的身份認同的相關知識,同時對人文和自然景觀等從不同角度做了深度地記錄,并捕捉到很多北極變遷的震撼場景。其中也可以看出,雖然亞洲北半球的國家如韓國、新加坡、日本、中國與北極都有關聯,但對北極的傳播非常有限。

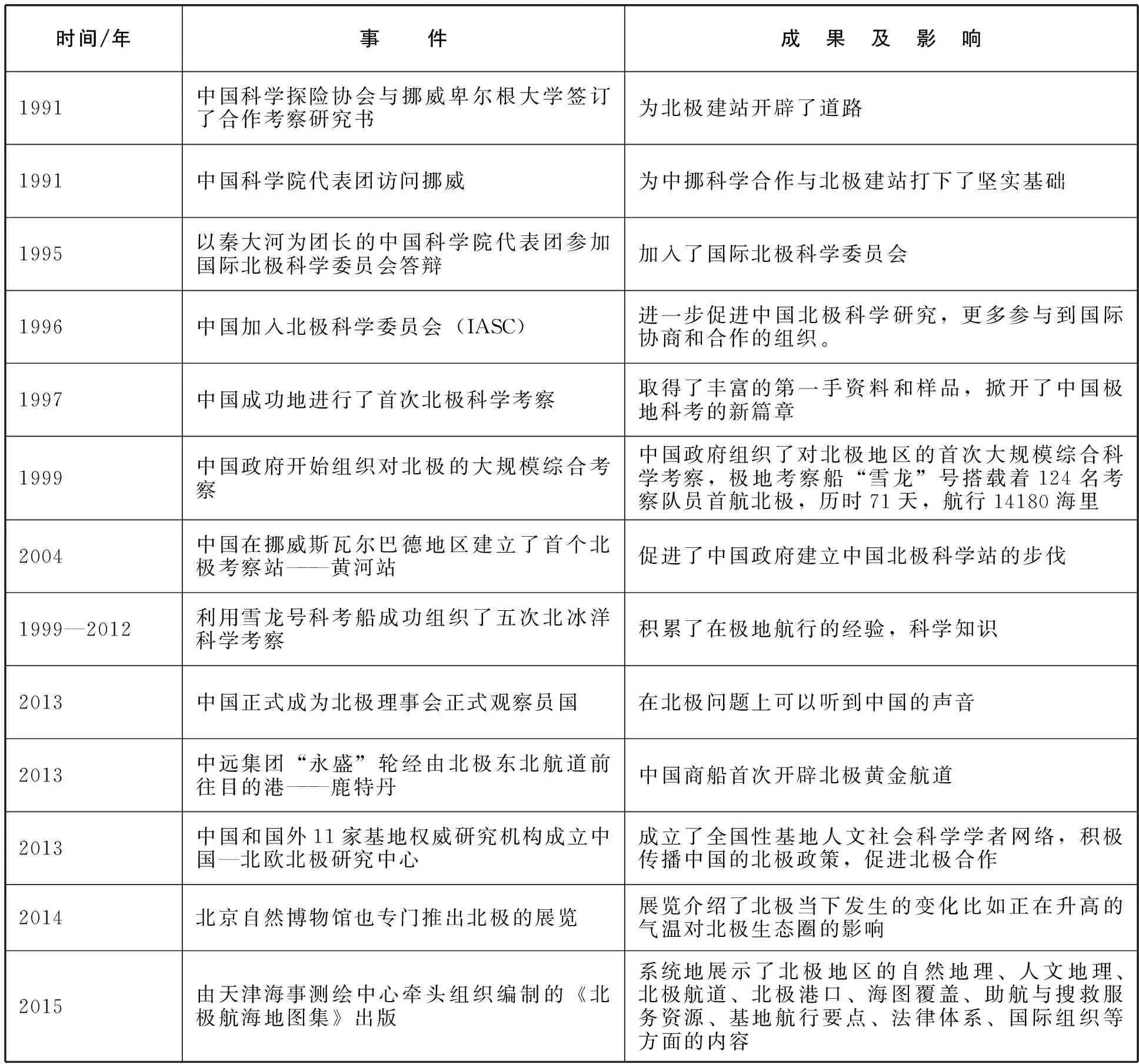

(二)中國的北極傳播歷史與現狀

16 世紀,歐洲探索北極的驅動力是傳說中的中國富饒美麗,當時的探險家們試圖尋找通往中國的路。而中國當時對北方也充滿著好奇和向往,康有為是有據可查的到過北極的中國第一人。1908年5月,康有為曾經到達北極斯瓦爾巴德群島的那岌島,并有詩注:“時5 月24 日。夜半十一時,泊舟登山,十二時至頂,如日正午。頂有亭,飲三邊酒,視日稍低如幕,選即上升,實不夜也。光景奇絕。”直到2002年前后,中國科學家在中國北極考察站建設考察中,才得知中國是斯瓦爾巴德條約的成員國,這個發現成為中國建立北極站的法律根據。雖然中國和北極有著不淺的歷史淵源,但中國是參與北極事務比較晚的國家。筆者收集和整理了近幾年來中國與北極相關的活動和標志性事件。

表2 中國與北極相關的標志性事件和活動

資料來源:根據中央電視臺財經頻道北極劇組資料、中國知網數據庫和百度百科相關資料整理

中國對北極的傳播仍處于一個起步階段。筆者參與中央電視臺財經頻道的北極紀錄片拍攝,于2014 年春天隨攝制組一起去了北極。歸來后,很多好奇的朋友都問了同樣的問題,比如:愛斯基摩人是住在冰屋里嗎? 出門要坐狗拉雪橇嗎?你看見北極熊了嗎?似乎公眾心中北極的形象仍然停留在100 年前。可見中國公眾對于北極的認知還是片面的,極地的形象也只能被少數去過極地的人勾勒出來。而在當下極地面臨氣候變化的挑戰時,北極的原住民傳統文化及生存方式也會相應變化嗎?人們想像中的北極和真實的北極到底有什么不同呢?國內主流官方媒體對北極地區電視新聞的呈現方式大多以極地會議或活動為背景,作新聞采訪或直播連線這類碎片式的傳播。

比較有深度的北極電視紀錄片是地理中國在2013年播出的《北極探秘之旅》科教類紀錄片,以及中央電視臺和其他影視公司聯合制作并在2012年播出的《環球同此涼熱》,都讓公眾了解了氣候變化對世界的影響。可這兩者也并沒有全方位深入報道北極的變化。近幾年,中國主流媒體對北極關注度逐步提高,比如中央電視臺英語頻道在2015年播出了《薄冰之旅》,中央電視臺財經頻道在2016年播出了北極系列紀錄片《北極,北極!》。

除了主流媒體對北極地區的關注日益增多,國內個體和商業機構對北極的傳播也日益呈現多元化趨勢:

一是圖書傳播。中國地震局地質研究所研究員位夢華是首個在北極越冬的中國科學家,也編寫了很多和極地相關的科普讀物,比如《走向北極》《到地球頂端去:中國進軍北極》。同時,筆者在超星圖書數據庫里查閱到有關北極的圖書77 部,大多是北極科考報告、文學作品、氣候、資源等方面的著述。

二是攝影傳播。2008年與2013年,王建男曾兩次進入格陵蘭,先后訪問了格陵蘭的12個村落和生態區。2013 年4 月,他在地球最北部的永久定居點卡納克(Qaanaaq)考察10天,深入記錄了這個以狗拉雪橇為日常交通工具的村落正在加速消失的原生態漁獵方式。王建男于2013 年辦了“生命北極”的個人攝影展。

三是機構傳播。近幾年去極地旅游的人數增加,旅行社在普及北極知識方面也起著積極影響,比如在春節期間推出去格陵蘭的“極光游”,每年10月份會在加拿大舉辦“看北極熊之旅”,從旅游傳播這個角度能讓游客身臨其境地感受北極的獨特風光。很多去過北極的人們也會通過社交媒體來分享北極的自然風光和游記。中國電影資料館2015年推出了“極地光影:來自北方的故事”全國影展,號召人們用紀錄片、電影、動畫的形式展現以北極為主題的故事。

四是自媒體傳播。如今隨著旅游線路的完善,北極的大門也向世界打開。北極有更多機會接觸到世界。而北極獨特的地理、傳統文化也是吸引世界的一個重要因素,比如每年的冬季狗拉雪橇比賽、北極馬拉松、冰雪音樂節吸引了世界各地的游客前往。很多旅行者在去過北極以后都會在微博、微信或博客上分享旅行心得,這樣也可以讓更多的自媒體用戶了解更多的北極信息。

(三)中國極地傳播面臨的挑戰及應對策略

1.中國極地傳播面臨的挑戰

北極圈的人民對外面的世界充滿防備,如何消除“圈內人”對“圈外人”的芥蒂,是全球面臨的問題。雖然中國已經是北極理事會的正式觀察員國,但中國問題專家雅各布森指出:中國尚未發布針對北極政策的官方文件,這很有可能表明該地區對于北京來說并不是外交重點。[7]

2010年7月,中國外交部網站發布了題為《中國對于北極合作的看法》的文章,但并未發布權威的北極戰略,這引發了一些國家尤其是俄羅斯的懷疑態度,各種危言聳聽的言論影響了中國對北極問題的公共輿論,也影響了其他國家對于中國北極政策的觀察。[8]北極理事會2013年5月在瑞典首都斯德哥爾摩召開的春季高官會上,與會的中國代表團團長、外交部氣候變化談判特別代表高風提到了中國對北極的立場:“中國尊重北極國家在該地區的主權、主權權利和管轄權,重視北極科學研究與環境保護,支持北極理事會的宗旨與目標。”[9]2015年10月,在第三屆北極圈論壇大會上,外交部部長王毅、副部長張明分別表明了中國對北極的主張:“倡導保護和合理利用北極,尊重北極國家和北極土著人的權利,構建以合作,共贏為理念的合作框架。”[10]從加拿大蒙克全球事務學院的北極八國民意調查中可以看出,北極國家和民眾并不希望其他國家卷入到北極事務中,諸如“北極是全人類”這類觀點也一直爭議不斷,如何科學客觀地解讀和傳播北極形象和問題也是學術界與媒體面臨的重要任務。

在很多北極國際會議上,中國過去往往是一個“缺席”的參加者。但樂觀的是,近年來隨著中國采取了不斷參與和開放的姿態,已在很大程度上弱化了外部對中國北極活動的偏見,越來越多的北極國家對中國的參與持歡迎或至少是開放的態度。[11]所以,極地傳播對中國加入北極事務和區域間的國際合作尤為重要,中國媒體如何做北極報道,以及如何向外界準確地傳達自己的聲音,仍然是學界和業界值得努力解決的問題。

2.如何進行極地傳播的策略

(1)客觀與多視角傳播極地知識。雖然全球變暖是個不爭的事實,但是全球變暖對北極影響在科學界說法也是不一的,如何客觀地傳播極地知識,而不是憑借主觀經驗,這需要作多視角的探索。對北極氣候變化趨勢的預測有不同的聲音,根據極地年2010年的相關資料,賓夕法尼亞州立大學地球科學教授理查德·艾利認為,格陵蘭島擺脫了近半個世紀以來最大的冰塊,面臨更嚴峻的未來。“未來十年內的某一時刻,我們可能越過或置身高于格陵蘭賴以生存氣溫的臨界點。”艾利告訴國會情況通報會,上升氣溫在2至7攝氏度范圍內,就將意味著格陵蘭冰蓋的消亡。而與此持不同觀點的是在NASA 工作的一位科學家Eric Rignot,他發表了一篇有標志性的論文,他的團隊認真分析了格陵蘭沿岸冰川1996、2000、2005 年的變化情況,得出了格陵蘭每年以兩倍的速度在融冰。在1996年從格陵蘭流出的冰是91 立方千米,2005年流出了224立方千米的冰.其中就是冰川加速外流。不過對于整個格陵蘭島這只是小小的一部分,如果按這個速度,要12000年后格陵蘭才會變成“無冰”狀態。而在這個漫長的時間里,地球的氣溫也會有周期性變化,因此,他認為,格陵蘭在本世紀就會消亡的言論并不科學。

在報道中不能輕易偏向某一種觀點,要經過科學的核實和多角度的資料收集,才能從較為客觀的角度報道。要客觀地傳遞北極地區真實的狀態,需要具備專業知識,也需要定期查閱北極官方網站的活動內容,關注北極的治理和合作機制。此外,國際海事組織、聯合國政府間氣候變化專門委員會、政府間海洋學委員會等全球性機構也分別從制定極地航運規則、評估和應對北極氣候變化、進行北極海域評估和監測等專門領域處理北極問題。因此,關注國際組織及國際法中有關北極的法律框架:聯合國海洋法公約,斯瓦爾巴德條約,極地航行規則等國際公約,并積極參與北極各種有關的會議:北極國際論壇,北極圈論壇大會、北極前沿會議、北極峰會、北極問題全球議程理事會會議、北極論壇會議、國際北極科學委員會執委會會議、北極航運研討會等,對做好極地報道的是必需的;[12]同時,和北極專家的溝通也很重要。

(2)構建政府、媒體、研究機構、企業、公眾等多方合作的極地傳播平臺。需要整合各種社會資源長期參與和支持極地傳播,營造極地傳播的社會環境與輿論氛圍,積極推進極地傳播研究,充實中國極地傳播的數據來源,滿足國家對極地和全球變化研究成果傳播的迫切需求,探索和了解極地的迅速變化對中國的氣候和環境產生作用的機理和后果,逐步形成中國的極地傳播研究科學體系,滿足社會和經濟發展的需求。同時,我國的有關組織機構應定期開展極地傳播學術會議,建立極地傳播數據庫,培養極地傳播人才對全球變化的響應;提高極地變化對中國環境影響的認知水平和預測能力,為實施中國可持續發展戰略提供科學依據。

(3)極地傳播的注意事項。北極地區由于所處位置的特殊性,在北極圈內常年一般都有白雪覆蓋,有極晝極夜的現象,除了短暫的夏季,其他季節是非常寒冷的。有健康的體魄和良好的適應能力,才能勝任在北極地區的報道和拍攝。如何能順利地進行以北極為例的極地報道和傳播?根據筆者在極地的親身經歷,總結了在北極拍攝和報道要面臨的困難和注意事項:

其一,極地傳播涉及多學科交叉,從事極地傳播的人必須具備極地相關知識,并組建不同背景、不同專業成員的團隊,長期跟蹤極地動態。其二,必須找到合適的報道角度與選題。如果之前沒有做足充分的準備,收集整理相關的資料,即便去了北極圈,也未必能捕捉到有用的信息。另外,傳播者的行為應該遵守當地的法規,與動物保持一定距離,愛護環境,入鄉隨俗,尊重當地人的風俗與文化等。其三,應籌集到足夠的報道經費。如果沒有充足的資金支持,很難有機會進入北極地區采訪與拍攝。總而言之,如果要去北極地區報道,就要做充分準備,盡量與當地的旅游局聯系,并從那里獲得一些報道與故事線索。

四、結語

隨著氣候變化加劇,如何應對氣候變化已經成為國際社會共同面臨的挑戰。本文以北極為例分析了國內外目前對北極報道的傳播現狀,并提出了極地傳播的概念。筆者根據這幾年對北極紀錄片的制作和報道,總結了做好極地報道所需具備的幾個要素。

作為北極理事會觀察員國的中國,在未來將越來越多地參與北極事務,極地傳播在國與國溝通中也凸顯了其重要性。促進極地傳播在中國的發展,一方面對極地政策制定有著推動作用,另外也可以讓南北極了解中國,實現其與中國的雙向互動。極地傳播作為傳播學的一個分支,將越來越得到世界的關注。而在中國進行極地傳播不僅能向公眾普及極地知識,也能為中國極地政策的制定提供更多參考與決策依據。

參考文獻:

[1]Cheng Wenfang, Zhang Jie, Zhang Xia, Zhu Jiangang, Yang Rui, Wu Hao.Distributed Computing and Applications to Business[J].EngineeringandScience(DCABES), 2014(13):24-27.

[2]鄭保衛,李玉潔.論氣候變化與氣候傳播[J].國際新聞界,2011(11):56-62.

[3]沈永平,王國亞.IPCC 第一工作組第五次評估報告對全球氣候變化認知的最新科學要點[J].冰川凍土,2013(5):1068-1072.

[4]陸龍驊,卞林根.近30 年中國極地氣象科學研究進展[J].極地研究,2011(1):1-10.

[5]李栓科.北極:揭開人類文明史的新篇章[J].百科知識,1995(10):51.

[6]Christian Bjornos.PalPrestrudStateofthePoles:ClimateLessonsfromtheInternationalPolarYear[M].Oslo Academic Press June,2012.

[7]Linda Jakobson.China wants to be heard on Arctic issues[J].GlobalAsia,2013(4):98-101.

[8]中國:尊重北極國家對北極的主權、主權權利和管轄權[N].東方早報,2013-03-24.

[9]楊劍.亞洲國家與北極未來[M].北京:時事出版社,2005:138-139.

[10]外交部副部長張明出席第三屆北極圈論壇大會并發表主旨演講[EB/OL].http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1306849.shtml.

[11]郭培清.北極是中國戰略新疆域外國對華惡意解讀減少[EB/OL].http://news.163.com/15/0918/10/B3PO960H000146BE.html.

[12]賈桂德,石午虹.對新形勢下中國參與北極事務的思考[J].國際展望,2014(4):5-28.

〔責任編輯:高辛凡〕

作者簡介:薛詩怡,女,博士生。(中國傳媒大學傳播研究院,北京,100024)

中圖分類號:G206

文獻標識碼:A

文章編號:1008-6552(2016)03-0054-08