培養初中學生物理自主編題能力的探討

黃東梅

葉圣陶先生有句名言:“教師教各種學科,其最終目的在達到不需復教,而學生能自為研索,自求解決.”國家《物理課程標準》中也明確提出了“注重科學探究,提倡學習方式多樣化”的新課程理念.筆者認為,物理課程應改變過分強調知識傳承的傾向,讓學生經歷科學探究過程,學習科學研究方法,培養探索精神、實踐能力以及創新意識.教師在物理教學中培養和提高學生的自主編題能力是一項創造性的勞動,也是素質教育賦予我們每一個物理教師責無旁貸的歷史使命,學生將終身受益.筆者任教以來,在培養和提高學生自主編題能力方面,進行了一些初步的探索,也就是古人所謂的“授之以漁”.教學中如何“授之以漁”,來培養學生的自主編題能力,這里涉及“出示例題”、“解決例題”、“修改例題”三個步驟達到學生能自主編題.在此與各位同仁交流一下,旨在拋磚引玉,互相切磋.

1出示例題——引領學生走進物理自主編題的課堂

受長期的應試教育影響,教師往往采用“題海”戰術,對習題不加選擇,將泛濫成災的各種試卷和復習資料原本發給學生,學生就成了做題機器,使得學生對課本教材失去了學習的積極性和主動性,所以,幫助學生打開物理教材的界面,還學生一個樂于自主編題的內在需求尤為重要.在課堂教學過程中,要提高學生的物理自主編題能力,教師應注重如下幾個方面:例題要具有典型性,即題目的內容應能充分反映物理概念規律的本質,練習題的深廣度和難易度要準確把握考試說明的要求及新課改的要求.

例如,在探究“比熱容”比較不同物質吸熱能力的情況時,教材的實驗方案是加熱質量相同的水和食用油,使它們升高相同的溫度.比較它們吸收熱量的多少?吸收熱量越多,吸熱能力越強,物理學中用“比熱容”來表示吸熱能力強弱.教師在完成實驗后出示例題.

例1某同學在做“比較不同液體吸熱能力”的實驗時,使用相同的電加熱器給液體甲和乙加熱.

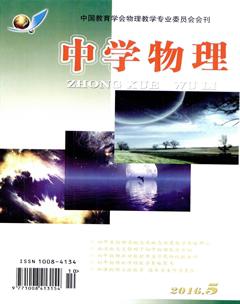

(1)分析表1中第1、4次,第2、5次或第3、6次實驗數據,某同學認為:加熱相同的時間時,乙升高的溫度高一些,這說明乙吸收的熱量多一些.這位同學的判斷是否正確?請說明理由.

(2)分析表1中第2、3次或第5、6次實驗數據,可以得出的初步結論是:同種物質升高相同溫度時,物質的越大,吸收的熱量就越.(選填:“多”或“少”)

(3)通過比較表1中第2、4次實驗數據可知,液體吸收的熱量多少與液體的有關,的吸熱能力更強(選填“甲”或“乙”).

表1液體次數質量m/kg升高的溫度Δt/℃加熱的時間t/min甲乙10.15120.110230.210440.110150.120260.2204在出示例題時,引導學生思考“出題者為什么要這樣設計,涉及到了哪些知識點,能幫助學生加深或解決課本哪些考點”,以上例題針對課本教材用規格相同的電加熱器,加熱相同的時間就相當于放出相同的熱量的轉換法設計第一問;在比較不同物質吸熱能力的情況時要注意控制變量法的使用設計了第二問;為了進一步理解比熱容的物理意義和引導學生表達實驗結論設計了第三問.

2解決例題——培養學生分析和解決物理自主編題的思維能力

作為教師,在課堂上講解例題,決不能認為解出答案就算完事,應在多方面給學生以示范.示范不僅僅是展示解題的格式,更重要的是指導學生正確理解題意,抓住問題的關鍵,靈活選擇有關概念和規律分析、推導,最后達到問題的解決.解題一般有以下幾個步驟:審題,引導學生必須對題目做認真的分析,一般應分析解這個題要用到哪些物理知識,題中涉及的研究對象和物理過程的復雜程度,以及涉及的條件如何(是否有隱含條件,多余條件);如例1中(1)因為完全相同的加熱器,加熱相同的時間,放出的熱量相同.所以甲、乙兩種液體吸收的熱量相等;(2)引導學生分析第2、3次數據可知:同種物質升高相同溫度時,物質的質量越大,吸收的熱量就越多.通過比較第2、4次實驗數據可知,液體吸收的熱量多少與液體的種類有關, 在升高相同溫度時,甲加熱時間長即因為甲吸熱吸收的熱量更多,所以甲吸熱能力更強.習題教學是物理教學中必不可少的重要環節,通過解題的訓練,讓學生全面了解解題的思路,為下一步修改例題做了充分的準備和鋪墊,同時也提高學生解題技巧及分析問題、解決問題的能力.

例如在排除電路故障的教學時,出示一個兩盞燈泡串聯的電路,當開關閉合時,發現電路兩燈均不亮,電流表示數為零.要求學生根據已有知識判斷出電路為斷路,要尋找故障所在,以及應怎樣排除故障.引導學生分組開展討論,由學生分析和處理信息.經過討論,有的小組提出電源可能是接觸不良或是壞的,提出應更新電池.基礎好一些的同學提出用電壓表來判斷哪盞燈斷路.有的小組提出是電流表壞了或接觸不良,有的小組認為可能是某一導線斷了……這么多答案究竟哪一種是正確的?又怎么一一解決呢?在此基礎上教師引導學生,假如兩燈泡串聯的電路,當開關閉合時,發現電路只有一盞燈均不亮,要尋找故障出所在,應怎樣排除故障.在物理學習中,一題多解的開放性試題是培養學生創新思維的一個捷徑,也為培養學生自主編題思維的靈活性、變通性和創新性能力打下基礎.

3編改例題——培養學生自主編題的應變能力

3.1“型同質同”,“ 問法不同”的編法

解決例題后啟發學生歸納例題的相關知識和題目提出的相關問題與教材的知識相通的地方,針對原例題給出的條件和提出的問題給同學們3~5分鐘的時間在原題的基礎上修改題目,如上一例題題目不改,只改不同的問法,第一問可改為:分析第2、4次數據可得出結論是:;第二問可改為:分析第3、6次數據可得出結論是:;第三問可改為:綜合上述結論,物體溫度升高時吸熱的多少與有關.

在上比熱容的練習課時,有一題“質量相同、溫度相同的鐵塊和銅塊(c鐵>c銅),放出相同的熱量后,將它們相互接觸,則

A.熱量將由鐵塊傳給銅塊

B.溫度將由鐵塊傳給銅塊

C.熱量將由銅塊傳給鐵塊

D.由于放出相同熱量,所以它們之間不會發生熱傳遞

做此題時有部分同學會選擇C,因為他們容易把吸收相同的熱量和放出相同的熱量概念混淆了,所以教師在此例題的基礎上改編此題為“質量相同、溫度相同的鐵塊和銅塊(c鐵>c銅),吸收相同的熱量后,將它們相互接觸,則

A.熱量將由鐵塊傳給銅塊

B.溫度將由鐵塊傳給銅塊

C.熱量將由銅塊傳給鐵塊

D.由于放出相同熱量,所以它們之間不會發生熱傳遞

把這種改編的兩題組合在一起讓學生分小組展開討論:放出相同熱量或吸收相同的熱量后誰的溫度升得更高?教師歸納同類型題型關鍵詞的變化,進行一題多變,培養學生思維的應變性.把例題通過條件變換、因果變換等,使之變為更多的有價值、有新意的問題,使更多的知識得到應用,從而獲得“一題多練”、“一題多得”的效果.

3.2“型異質同”或“型近質同”的編法

例如在上面修改題的基礎上進一步升華.

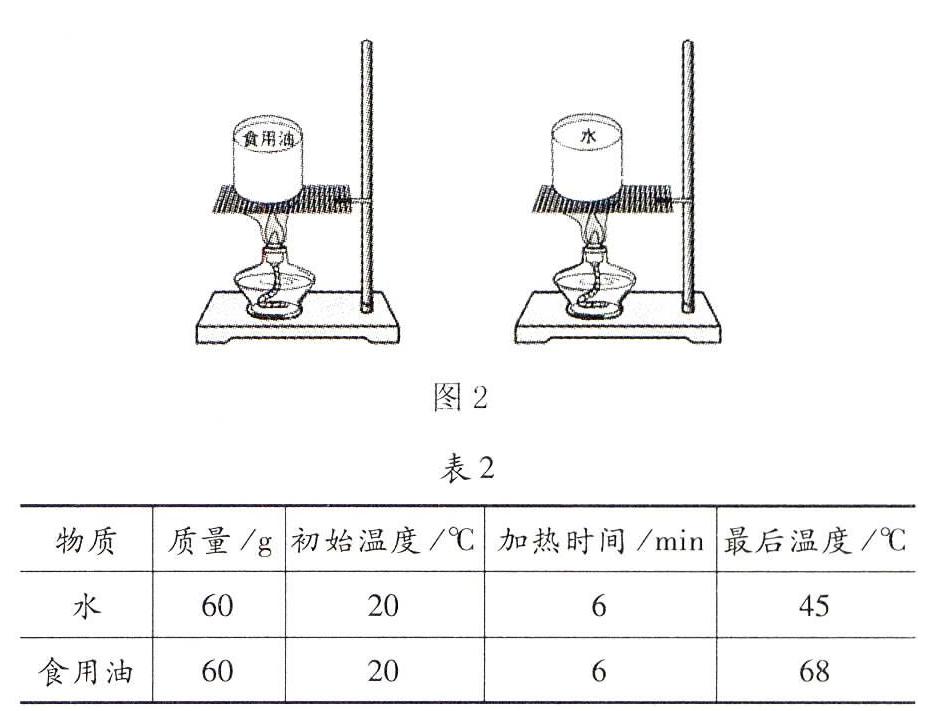

例2為了比較水和食用油的吸熱能力,小明用兩個相同的裝置做了如圖2所示的實驗.用溫度計測量液體吸收熱量后升高的溫度值,并用停表記錄加熱時間.實驗數據記錄如表2所示.

(2)在此實驗中,如果要使水和食用油的最后溫度相同,就要給加熱更長的時間,此時水吸收的熱量(選填“大于”或“小于”或“等于”)食用油吸收的熱量.

(3)通過實驗可以得到不同的物質吸熱能力不同,物質的這種特性用這個物理量來描述.

總之,培養學生自主編題能力是教學改革的創新亮點,特別是物理學科要求學生掌握的知識面寬,涉及的相關知識較多,學生學習和掌握都較難,培養學生自主編題更有助于杜絕“題海戰術”,減輕學生學習的負擔,加深對物理知識的鞏固與深化,提高解題技巧及分析問題、解決問題的能力,增強學生物理思維的靈活性、變通性和創新,掌握好自主編題的能力——這是學習的法寶.當然,這是一個漫長而艱辛的過程,只有通過教育工作者在實踐中不斷努力探索,才能總結出一套完善的教學方法來培養學生的自主編題的能力.